為何「一路平坦」要特別標示一下呢? 因為大家如果看了剖面圖就知道, 這種地形不應該是「一路平坦」,

而是上上下下, 只是坡度沒那麼長、那麼陡而已, 嚴格說起來是「頗為平坦」。所以評論者開宗明義地就說:

「這是很適合衝刺型車手回到聚焦點的一站」

(A perfect day for the sprinters to race back into the limelight.)

而GC車手們相對來說, 也就不那麼重要了…。

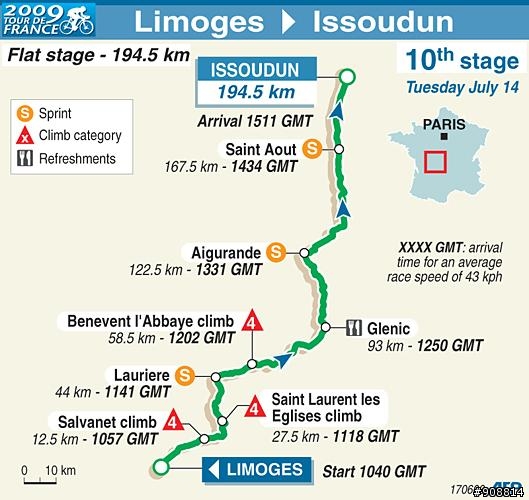

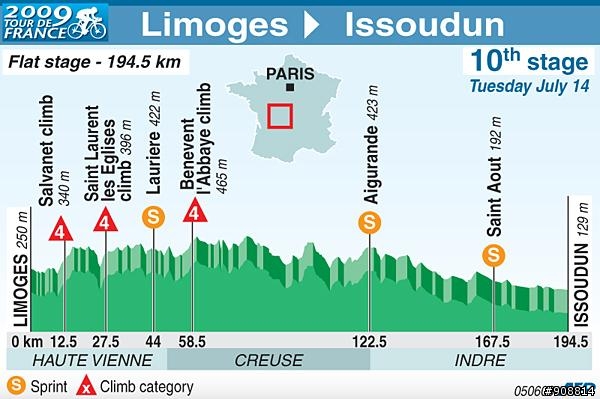

這一站的方向幾乎是一路向北, 來到法國國土的中部。雖然「頗為平坦」, 全程還是有三個4級坡,

所以評論者還要大家(車手?觀眾?)不要太high, 這根本沒什麼。而距離終點剩下1公里的相對平坡,

相信最後有可能是大堆頭的衝刺部隊一起進到終點, 而環法主辦單位宣布在這一站,

取消車手和隊車之間的無線電通訊, 看來真的為這一站的比賽帶來一些戲劇性變化, 不過也不要過度期盼。

Limoges是法國著名生產瓷器的地方, 同時也是法國著名的左派分子聚集的小鎮,

所以有「紅城」(the Red City)之稱, 這裡也在環法賽中出現過13次。

最近的一次是在2004年第10站的起點, 那一天剛好也是7月14日-是法國的國慶日(Bastille Day),

法國車手Richard Virenque在長達237公里的賽段中, 靠著中段的單飛成功,

甩開了平時算半個同隊兼好友的比利時車手Axel Merkcx, 後來Merckx說道, 其實兩個人有約定要一起騎到終點,

所以後來發展出一段笑話:「永遠不要和法國人在他們的國慶日那天取得任何協議」

(Never make a deal with a French rider on Bastille Day.)。而在當年到這一站的賽段為止,

Thomas Voeckler曾經穿上黃衫過足了癮, 不過最後還是被壯哥穿到巴黎去了…。

至於終點的Issoudun, 則是第一次由環法造訪這個法國中部的小鎮。

前面提過, 這樣「頗為平坦」的賽段, 其實比較像是幾個小坡集合成的鋸齒狀地形, 不過其實也還好,

不會對衝刺型車手造成太大的困擾。12.5公里處, 第一個4級坡到了, 平均坡度4.5%, 爬升1.8公里,

適合車手們熱身, 同時也提早讓想單飛吃分數的車手衝出來。

接著在高原地形前進15公里之後, 第二個4級坡來了。走了2公里、5.3%斜度的坡,

評論者覺得好像設得太早了些, 對比賽也沒什麼影響力。

倒是要注意那些為了吃登山積分和爭取電視曝光率的車手們, 過了這裡, 距離终點還有166公里。

位在44公里處的Laurière, 會有一個衝刺積分點, 這裡標高422公尺, 然後一路稍稍地下坡,

走了15公里後, 第3個4級坡也到了, 不過距離和坡度不大, 只有1.4公里、坡度3.8%。

看來, 車手好像也不用去煩惱什麼, 領先的就去吃積分吧!

接下來從58.5公里(第3個4級坡)之後的地形, 只能說就是上上下下的地形,

如果由衝刺型車手帶領的主集團想要開始追兔子, 這裡是非常合適的地段。比賽進行到122公里,

設在Aigurande的第二個衝刺點到了, 然後是27.5公里以外, 在Saint-Aoüt的第3個衝剌積分點,

最後一路緩下滑到終點。

又剛好是7月14日, 所以評論者說, 這一站應該會讓法國車隊或是法籍車手, 在這一站有受到鼓舞的作用,

當然, 大家也知道, 這又是適合衝刺型車手表現的日子, 只是法國車手能有多少機會, 就要看他們自己的表現啦!

但是評論者還是不看好, 主要因為這一站的地形, 爬升點設得太早, 而後段都是一路平坡和緩下坡,

就算脫逃得早, 兔子還是有可能在後段被追回來。

提到衝剌, 大家也應該要注意因為積分多少而關係著綠衫有否可能再易主?

在Mark Cavendish連續在山地站的肉腳表現, 讓出了綠衫交給Thor Hushovd(CTT)之後,

Columbia-HTC車隊是否會為他在終點前再設計一套衝線方程式? 而包括Oscar Freire(44, Rabobank),

Heinrich Haussler(5, Cervelo Test Team), Daniele Bennati(92, Liquigas)、

Tyler Farrar(53, Garmin)和現任綠衫得主的Hushovd,

大家也都想跟在「Cavendish特快車」後面, 看看他是否一旦有出軌的意外時, 好順勢搶下好處…

。

。