在此,我想分享一些關於現代畜產品的生產訊息。在雞肉、雞蛋與豬肉的生產過程裡,動物的處境如何,大家可從中略知一二。

2022年更新:本文有關畜牧場或動物飼養狀況的敘述,是綜合不同國家或不同農場狀況的敘述,非指單一農場或國家之情況。

----------------

有人問說,資料太長,是否能做summary?

我覺得,有些東西不能做summary,就像生命。這些動物的命運,很大一部分跟我們人類有關。我們可以多去了解。

如果您願意,我和這些動物們都會很感謝您。

我們不是為了奴役其他生命而來到這個世界的。

有些生命我們能避免傷害,這還是值得我們去努力。

---------------------------------

如果真的無法在一時轉換飲食習慣,可以支持照顧動物福利的農場。。。照顧動物福利的成本比較高,但動物也會活得比較好,是值得支持的。

----------------------------------------

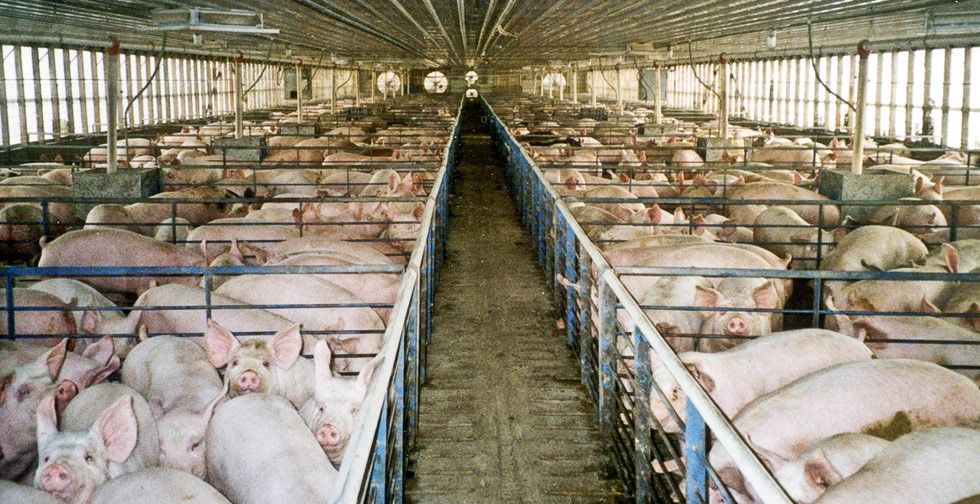

1. 肉雞

根據Marcus(2005:11),在畜牧業,培育做雞肉供應的雞隻種類,稱作「肉雞」(broilers)。工廠化農場式的肉雞飼養,是以一棟數千乃至上萬隻的高密度飼養,集中在有自動化設備,且跟外界隔離的密閉式雞舍(李淵百2010b;Baur 2008)。在二十世紀初以前,雞隻是小群飼養在地面,可以自由活動、四處扒地覓食。這種家庭農場式的飼養方式,可以讓動物有更多的戶外活動時間(李淵百2010b;Francione 2004)。但在工廠化農場,每一隻肉雞在密閉式雞舍內被分配到的空間,不過是半平方英尺(Baur 2008:151)。此外,在工廠化農場內的肉雞飼養環境異常單調,雞隻們也無法接觸自然環境:

。。。我們的科布500型小雞,生活在無法想像的骯髒環境,雙腳疼痛,肺部灼傷,永遠無法看見天空或行走草地,沒有性生活或啄食蟲子的機會,在牠活的42天日子中,吃的是日復一日,單調又乏味的飼料,最後被塞進籠子裡,被無遮蔽的卡車草率載送到將牠們倒懸、電死,及割喉的處理廠中。牠們看到太陽的機會是零(Herzog 2012:241)。

今日工廠化農場內的白肉雞,皆經過遺傳改良,擁有快速生長、較佳的飼料換肉率、較高比例精瘦胸肉等特質。相比起上世紀60年代,肉雞需要飼養八週才達到1.8公斤的出售體重,今日的肉雞只要五週齡就可達到兩公斤體重(李淵百2010b:90)。但人為手段也造成肉雞心臟難以負荷過快的新陳代謝與體重增長率,從而造成心臟病發作和猝死症(Sudden-Death-Syndrome)。猝死症是一種急性心臟衰歇狀況,是肉雞主要死因之一。快速生長導致肉雞的氧氣量需求增加,進而加強心肺系統的活動,提升肉雞引發猝死的風險(Marcus 2005;李淵百2010b)。此外,由於經選種和生長激素的注射,造成肉雞體重快速增加,也致使肉雞單薄雙腳因難以負荷不自然的體重增加,而導致牠們腿部跛腳,幾乎無法邁步前進並經常跌倒,癱瘓、斷腿,更是普遍情況(郭家琪2007;Pollan 2008;李淵百2010b)。Herzog(2012:239)引述劍橋大學動物福祉教授Donald M.Broom的說法,指雞隻腳部的嚴重疼痛,是當今世界動物福祉的最大課題。如今雞隻刻意被培植出擁有大胸肌,讓其腳被施加扭力,導致跛腳、骨腱破裂,及腳部扭曲併發症。郭家琪(2007:23)指出,許多雙腳癱瘓的雞隻由於無法順利進食和飲水,往往就因此而斃命。

美國人道養殖協會指出,在工廠化農場裡,動物生活在一種極度受剝奪和壓迫的環境之中(引自Robbins 2011:173)。在美國以作為食物為目的而養殖的康沃爾可羅斯雞(Cornish Cross Broilers),是工業化雞隻育種中的極致代表。在工廠化農場,商業用養殖的雞隻能有效的把作為飼料的玉米,快速轉化為雞胸肉。在美國的工廠化農場,全自動化的處理設備,可以在十分鐘內把一隻活蹦亂跳的肉雞轉化為塑膠包裝的肉品(Pollan 2008:184)。臺灣的肉雞產業始於1950年晚期及1960年早期(李淵百2010b:90)。半世紀以來,業已把肉雞培育成極為合適在工廠化農場生長的雞種 :

。。。無論是肉雞或是土雞,都是「商業化」的產物,都是人類為了不同目的所培育出來的雞種。在台灣,這些雞也幾乎都是在雞舍裡吃飼料養大的。。。由於白肉雞是屬於商業大量生產的雞種,所以已經被育種專家改良為生長快、規格統一的雞種,所以牠們的個性溫和、野性低且超級不愛運動,生長極快,35~40天就可以上市,所以極為適合以工廠式的方式飼養(廖震元2012:66)。

根據李淵百(2010b:91-92),身處工廠化農場裡的肉雞所面對之風險除了猝死,還有傳染性呼吸道疾病如新城雞病、傳統性支氣管炎、家禽肺炎感染與慢性呼吸器病,以及非呼吸道疾病如接觸性皮膚炎、熱緊迫和腹水症。熱緊迫和腹水症於白肉雞福祉的影響,尤為嚴重。關節炎、心臟疾病、驟死併發症,以及許多新陳代謝失調症,在商用肉雞身上也是普遍可見(Herzog 2012:239)。如今工廠化農場裡的肉雞在七週齡時就做屠宰,是因為再遲一、兩週,牠們可能就會因為心臟病發作而亡——過快的新陳代謝率,導致供應動力驅動血液循環的心臟難以負荷,而停止操作(Marcus 2005:11-12)。

工廠化農場裡的白肉雞飼養

資料來源:臺灣農業虛擬博物館

肉雞因雙腳負荷不了快速增長的體重,以致牠只能一直趴在排泄物上,不能飲水和取食

圖片和解說來源:Coop Cam<broiler chickens="">

白肉雞和其他雞種的體型比較,兩隻都是六週齡

資料來源:Coop Cam<broiler chickens="">

理性化系統追求更高的生產效率。雖然白肉雞的上市日已從過往的三個月,縮短為五週,但仍有研究者試圖找出更速成的肉雞養成法,無鱗雞(Scaleless Chiken)即為一例。無鱗雞全身無羽毛,腳脛無鱗片,是1954年在加州大學戴維斯分校家禽系實驗室農場中發現的突變種。臺灣農委會畜產試驗所在1989年,曾自加州大學引入36個無鱗雞蛋做繁殖。但因無鱗雞在冬天溫度低時,不只性成熟及產蛋率遲緩,且在無燈光取暖下也無法存活,而被評定為「不具備商業競爭力」(陳志東2005;蔡金旺2010)。

第一隻無鱗雞的出現是偶然,但第二、第三乃至後來多隻無鱗雞的產生,則是人為結果,是過度追求商業利益,而罔顧動物權益之例子。(2022年補充,現在回頭看,我不確定這句話說的是否事實。)

無鱗雞</broiler></broiler>