NX100是怎麼樣的機器呢?

如果寫在所有文章之前就下結論的話,那就正如標題一般:「珠圓玉潤」

珠圓玉潤有用來比喻文詞圓熟或歌聲圓潤的意思。我認為NX100就像這樣的相機,經過了NX10的草創摸索,加上一些新近市場對相機的需求,加上良好價格區間所推出的成熟產品。

剛好就是一台把這一年來三星大量轉變的一些特點結合在一起的ILDC。

所以,老樣子,我們先從外觀跟操作開始看起。

這回NX100在外觀上有做了一些特別的設計,原廠在每個地區的發表會都有強調這一點,那就是以流線的水滴狀來進行外觀的設計。

這回我拿的是黑色版本的NX100,不過我覺得白色塗裝比較好,後續我在講一下材質的部份。

NX100的機身上方照。可以看到少了些方方正正的稜角,多了些圓潤平滑的線條。

雖然NX100跟市面上很多ILDC一樣,改採用方塊狀的方式,但是在正面的外殼上,依舊有了一些外觀的變化,確實有按照當初水滴的發想進行一些設計上的改變。

右上角的NX100商標。

但就實際使用來說,為了遷就外觀的造型設計,在外殼上必須使用大量的塑料,使用時機身本身的塑膠質感實在很明顯。旅行的途中剛好有到香港看到白色版本的NX100,塗裝上確實不錯(我也確實比較喜歡白色版本),但是因為漆是上在塑膠殼上面,反而降低了些質感。

反倒是深色系列的因為採用消光非亮光的塗裝,這樣的感覺反而比較輕微一些。

NX100的機頂配置其實跟NX10還有EX1差距不大,不太一樣的是開關的方式,改用一個小卡榫來進行開關。

在傳統的PASM外,多了專門給i-Function用的i mode,也有方便大眾的簡易Smart模式。

放音孔與快門鈕。

另外NX100也保留了機頂的滾輪,方便改變一些數值或者調整用。

NX100的熱靴座,接點跟NX10都一樣,比較特別的是下方有一個smart shoe。

至於smart shoe是拿來做什麼的呢?

這個接口目前可以用來接電子觀景窗,我想未來應該還有一些麥克風之類的套件可以應用。

防塵的軟蓋翻出來長這樣,好像也不是標準的接口。

機身背面的按鈕配置一覽。基本上如果有看過先前的NX10,大致上可以發現按鈕都差不多,就一些位置上的變化而已。

不過我覺得Fn按鈕這次位置很彆扭,會凹到手指,卡卡的。

另外NX100比較特別的是它的後方方向鈕是可以轉動調整的,跟Canon的單眼相機有點類似,而這一點是NX10所沒有的。

NX10只有單一個轉輪,而目前為止NX100擁有兩個轉輪可以幫助調整了。

一樣採用AMOLED的LCD螢幕,在室外的對比飽和跟視角都沒話說,但還是需要注意,這塊螢幕實在鮮豔到一種極限,建議是把螢幕的飽和度或者亮度稍微減低一點點,這樣回來落差才不會那麼大。

這其實也是目前使用精細LCD機種的通病,外面看都非常棒,回家看發現好像反而變平淡了,這就是每台相機你在使用的時候,在相機與電腦之間必須要習慣跟適應的地方。

NX100在側邊也多了一顆「C」鈕,選單內可以自定義幾個功能,像是一鈕自定義白平衡之類的,不過這顆按鈕比較實用的地方是錄影的時候按下去可以在重新對焦,讓錄影的彈性加大很多。

我這次搭配的鏡頭是20mm F2.8這顆,並不是說特別挑選定焦去使用,而是剛好沒有20-50mm可以挑選。

20mm也同時支援了最新的i-Fn功能,本文最後會有實際的操作影片來幫助理解。我非常喜歡這個功能。

我大部分使用的時候,都是使用20mm,偶爾會用30mm來進行切換。就畫質來說,我覺得20mm就是中規中矩,並不是什麼銳利到一種極限的相機,但也絕不是鳥蛋到不行的定焦鏡。

兩顆鏡頭來說,濾鏡口徑都是43mm,塊頭也差不多,不過在質感上我認為30mm好上不少。20mm這顆的外觀塑膠感比較重,裝在機身上也會晃動,而30mm就沒有這樣的情況。

即便是30mm在質感跟成像都略好的狀況,我還是比較常使用20mm。

大致上原因有三個。

第一是焦段,等校約31mm左右的視角隨手抓拍倒是挺愜意的。

第二當然是支援i-Fn功能,這樣很多時候操作變得很簡單,也很快速。

至於最後一個,當然就是近拍的放大率。這兩顆鏡頭的放大率差不多,所以拍近物食物的時候大小幾乎一樣,在這樣三個情況綜合的狀況下,自然讓我選用20mm多一些。

這邊你也可以看到,其實20mm的造型也是具有弧形的。

稍微看過了一些NX100在外觀上的介紹與20mm/30mm的搭配。現在可以來看看NX100 i-Fn運作的狀況。

下面這個影片是i-Fn基本的操作。從影片中你可以看到每按下一次i-Fn按鈕(畫面左邊),畫面的選項就會切換一次。

然後。

本來用來對焦的對焦環,可以充當第三個轉盤,快速的調整數值,並在LCD取得預覽結果。

這個隱藏的「第三個轉輪」,就是i-Fn最大的價值。

但是i-Fn不是只有「Fn+對焦環」的運作方式,原本的雙滾輪依舊可以運作,這也提高了單手操作的可能性。因為你不是總是用雙手握持相機拍照,更多時候你是利用單手拍攝。

一般的幾個選項如WB、ISO以外,在ASM模式下,iFn也可以調整光圈快門等數值,非常便捷。

而專給iFn使用的,NX100也有一個提供內建模式快速選擇的i mode,裡面都是場景模式,利用剛剛的方式進行切換。

嚴格說來,iFn應該算是一個獨立於鏡頭上面的熱鍵,還有一個新滾輪。市面上方塊型ILDC所吸引人的大概就是漂亮的外觀跟精巧的體積,但對於需要操作的人來說,iFn也提供了一個新的介面操作解決方式。

非常有新意,我也同時認為兼顧需要操作感的族群還有一般使用auto模式的族群。

『NX100是怎麼樣的機器呢?』

我相信這是很多人的問題,不管是不是真的要買這台相機、自己的個人意見是不是排韓甚至是只是一個挑選眾多相機中間的參考,多少還是會想知道,這會是什麼樣的機器?

這陣子使用三星的相機以來,確實也感受到跟以前不一樣的一些特性,包含電子性能、光學當然也有一些操作介面。

而NX100是最近拍的第三台三星相機,在很多特性上面也跟NX10與EX1非常相近,對於NX系統一些性能面還有轉接面跟鏡頭,我在NX10都寫的很詳細了,所以這回我拐了一個彎,換個方式來寫相機文章。

NX100大致上會有十一篇文章,除了快問快答與第一篇的外觀操作介紹外,剩下的都是直接以NX100的旅行記事來談NX100。

這是計畫很久的文章內容,正因為如此先前NX10最後一篇文章才是「行旅的腳步」,因為很早就決定要帶著NX100去旅行。

也因此,這幾篇文章跟過去有很大不同的是我會完全按照我平常拍照的方式,或許會加入大量色調的後製作,也或許是在遊記中間插上幾句當時用NX100的心得,總之跟過去的測試文章不太一樣的應該是會加入很多我個人對照片的胡搞,我知道有些衛道人士一定會說:「這算哪門子的測試?!」

我一直在寫的,本來就不是在一般窠臼內的「測試文」,我只是一直在說「我這樣一個一般人到底怎麼用相機」。

如此而已。

Samsung NX100 快問快答

NX100大概是怎麼樣的機器?

大致上跟NX10功能是一樣的,但改為外接觀景窗,這讓外型上比較能讓大眾接受,畢竟減少軍艦部的高度跟單眼般的外觀。

NX100外型上還有什麼特點?

整體的外觀走向非常圓潤的感覺。看了一些資料原廠提出設計靈感是樹葉上的水滴,我想這大概也是為什麼握把有那麼明顯的曲線的原因。

那你覺得這個水滴造型怎麼樣?

外觀上很討喜,以造型來說滿分,就握持來講也很服貼手的感覺。

但是。

萬事就出在這個but。

NX100的外殼質感很滑,我每次抽出來都會覺得快要飛出去了(對ILDC我比較常用手腕帶,所以很滑手的相機比較困擾)

NX100跟NX10比起來有什麼很特別的功能嗎?

有。

i-Function。這功能很不錯。

你怎麼看i-Function這個功能?

概念上有點像是傳統相機光圈環放置在鏡頭上的操作,並且適時的補上NX10較為不足的操作性,應用得宜的話可以看做有三個轉輪。

那i-Function它真的那麼完美?

缺點也是有啦,就是你一定要雙手握持相機。(因為i-Fn都是靠左手去操作的)

像我用這類相機比較習慣單手操作就比較會措手不及。

你最喜歡NX100什麼?

比NX10更輕更小,更好的操作(雙滾輪+i-FN)

你覺得NX100哪裡有待加強?

人機介面,反正EX1、NX10也一樣,習慣後倒也是還好。(不過不代表真的很好阿,我還是希望可以砍掉重練)

外殼的質感我也比較不能接受,塑膠感重很多,感覺比NX10廉價很多,其他廠商入門的款式外觀質感處理的好一些。

快門遲滯也比我想像中的嚴重。

疑,你用過NX100的哥哥NX10,怎麼會突然覺得快門遲滯嚴重?

我知道有些人一直拿ILDC跟專業級單眼比較快門遲滯,並且說ILDC就是這樣所以很容易錯失精采畫面,非得用十餘萬等級的相機拍不可。

我倒不覺得一般日常家庭記錄孩子成長、一般人旅行的狀況快門遲滯有那麼嚴重。再慢,反應都還是比多數的DC快。

不過這次NX100感覺快門遲滯稍微嚴重是因為我這次在旅行處於警戒的狀況,隨時抽出來就要按下快門,但也不是所有狀況都感到遲滯嚴重,只是比起先前用NX10的時侯相比,感覺確實是有慢一些。

你這次用什麼鏡頭搭配NX100呢?

20mm跟30mm。不過主要拍攝幾乎都用20mm,一方面是等校約莫31mm挺好用的,二方面是有支援i-funtion。

那20mm這顆畫質怎麼樣?

中規中矩就是了,沒有很明顯感覺特別差。(其實是我還沒有詳細整理照片)

拍食物倒是很好用,因為他的放大率有0.18x,比30mm的0.16x還高一些,這也是我比較常用的關係。

那除了鏡頭以外,你有沒有其他配件?

沒有。觀景窗閃光燈還有20-50mm我都沒有....

為什麼沒有?

我把錢都花在旅行上了。

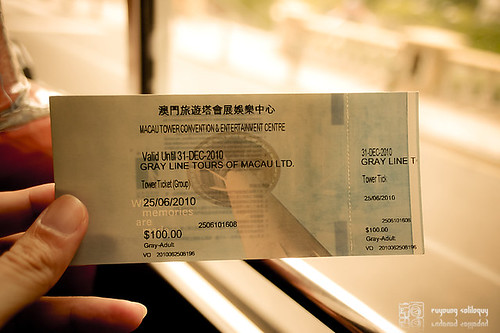

所以你帶了NX100去了哪裡?

這個月去了上海、香港、澳門。主要是擔任第二台相機跟抓拍的角色。

還好每天上傳的照片,在Flickr上好像還沒被注意到我開始用這台相機了。

用一段話簡單總結NX100,你怎麼下這段話?

基本上NX100就是台小型並且輕量版的NX10,但也不只繼承NX10,也擁有一些新操作跟變化。

硬體上對焦速度跟AMOLED LCD都有繼承,不過機身質感倒是差了一些。

價位上,我想算是相當平宜,算是容易吸引更多對這類相機有興趣的人。

(二)明珠

當兵之前,剛好有些空閒時間,加上學校的事情告一段落,挑了十天的時間去了上海跟香港看看。雖然說當時正逢世界博覽會的熱潮,不過也沒有特別為了這個博覽會去上海。

要說為什麼要挑上海作為旅行的地點的話,倒也是一個意外,原本計畫買好的三千出頭台幣的台北大阪的機票因為論文修改還沒結束,所以就沒辦法去京都了。

後來離校手續都辦妥了,想起以前在巴黎一起吃飯喝酒的上海同學經常跟我說著上海這樣一個地方,也沒特別作什麼準備就定了機票。

到上海的那天是晚上,隔天中午一時之間沒特別想到要去哪,翻了翻地圖,就跑去了M50創意園區了。

第一天到上海,大眾交通都還不是很熟悉,看了看地圖M50似乎在火車站附近,搭上一路公車在上海火車站前一站就下車了。

不過一開始的時候繞了一大圈,一直找不到莫干山路在哪,在巷弄裡面花了些時間,一走到莫干山路的街邊就開始出現些塗鴉。

越往門牌號碼少的地方走,路邊就越來越多畫室跟藝廊,連一般民眾居住的小區,牆上也多了些塗鴉妝點。

M50園區的由來其實是莫干山路50號的簡寫,在成為創意園區以前只是一些破舊的廠房跟民居,在上海這樣的大都市來說,看起來有點格格不入。

但也正因為這樣,裡面聚集的藝廊跟畫室,隨處的小角落都有滿滿的滄桑感。

整個M50園區其實不大,但慢慢逛起來花個兩三個小時也是跑不掉,半開放式的展覽空間,不時也可以看到很多藝術家直接在各自的小單位做展覽跟創作。

我逛了好幾間展覽間,有好幾個藝術家電腦畫面開著的不是Aperture就是Photoshop,在這樣舊式的展間對比顯得格外的強烈。

其實我覺得M50有點像台北的華山藝文中心,都是相似的老建築,也都是都市裡面重要的靈魂,藉由藝術的展演跟再創作變成另外一個在鬧區裡面的幽靜。

M50裡面的配電器是最老式的那種,詳細的狀況我忘記了,只知道以前的原貌都有繼續保留下來,也能維持原貌。

這個配電處其實相當昏暗,NX100的高感光度表現很令人滿意。

走在上海街頭,總是會覺得有些東西很特別,像是常常在捷運站可以看到的小黑車。小黑車是利用摩托車來載短程的客人,每出捷運站就會看到這些運將一直拍椅墊,碰碰碰的好不熱鬧。

不過我上海的同學跟我說為了安全還是盡量少搭黑車還是小黑車,我後來只有一次因為趕不及火車才搭了一次黑車就是了。

那個方式其實也很有趣,一車人進去也不多說話,上班族玩手機的玩手機,講公事的講公事,算起來其實很類似阿兵哥跟學生計程車共乘的感覺。

我以前從沒到過中國,所以剛到上海在公車裡面的時候,一直都會想:「這個城市應該是用購物商場建構起來的吧?」

一個商場接過一個,彷彿永遠有逛不完的街、買不完的衣服。

雖然早就知道上海是個超級大都市,但偶爾看到一些很特別的旗艦店還是會停下腳步,亂拍一通。

到上海的前幾個印象就是,滿街都是百貨公司、人好多。

還有一個印象好奇怪的地方。

怎麼會有一個大城市在滿滿的購物商場中,一般生活的地方又有很多庶民的景象。兩者穿插期間,原本就對這地方感到陌生的我,更顯得疑惑。

可是很有趣就是了。

就有一個城市,街景跟臺北有點像,講的話可以互相理解,但是你還是很明確的知道那是不一樣的陌生都市,因為除了共通的話語之外,所聽的經常是各地的方言與地方話,彷彿就在另外一個國家。

逛沒幾步就有些不知名的老戲院還是角落,就埋在高樓大廈之間。

有次隨便下車到處亂走,就剛好走到以前的法國租界裡面,我很喜歡租界裡面的法國梧桐街道,有點像在歐洲,把我拉回了一年前的回憶。

可是一到地鐵裡面,迷離明亮的角落馬上就把你帶回,告訴你:「這是亞洲的超級都市。」

漫畫『中華一番』(就是小當家),用「魔都」這個詞形容上海,我覺得正好符合我對於上海的奇特印象。

來到上海之前,只知道上海應該是很熱鬧吧?

但在百貨商場之外、熙熙攘攘的街道之外,多的是市井街民所在的住宅小區。

相對起中國其它歷史都市,上海顯得相當年輕,也正因為年輕加上租界的特殊風情,造就了緊湊的上海,那樣一個具備流動感的魔幻之都。

在巴黎認識的上海同學,他們是情侶:)

穿梭過了人來人往的南京路跟和平飯店,轉眼間就到了外灘,到外灘的那天天氣並不好(其實出去旅行十天都是陰天比較多)。

不過能見度低的黃埔江顯得別有一番風味。

外灘邊蓋了新的觀景平台(其實是我同學跟我說的),在這邊可以看到對岸繁華的陸家嘴金融區。這個地方也算是觀光客必到必拍的地方了。

可說是近十年來上海最具代表性的天際線了吧。

既然有了平台,有了觀光客標準必到的風景,那一定少不了~~~~

跳跳跳跳跳!

NX100的快門延遲其實是有點慢的,這點不管在平常拍還是高速連拍多少你都會感受的到。但其實拍攝這樣歡樂的觀光客跳跳照NX100還是有它的法寶的。

除了一般正常的每秒3張連拍外,有一個Burst mode是可以進行15、30、60張的連拍張數選擇。只要按下快門,會以相當高速的連拍記錄下當時幾秒的連續動作。

不過要注意的是這個模式會降低畫素拍攝,所以照片尺寸會比原來的小。

雖然拍跳跳照真的很蠢但我不管去哪裡、旅伴是誰還是每次都有跳。不過上海好像跟其他世界上的大都市不太一樣,這邊的人比較害羞,很少像在歐洲一樣就會有年輕人跟著你起哄開始跳。

我覺得出門在外有趣的不只是一群年輕人像蠢蛋一樣的亂跳,還有借位攝影。

拍照開心有三種,一種是終於拍到驚世之作、一種是拍到絕妙時機、另外一種就是看到照片就會回想起當時的氣氛,覺得很高興。

顯然這樣的愚蠢觀光客行為屬於第三種,但你就是回家不管看幾次都會很開心。

上海不愧是一個進步快速的大都市。

下午才在外灘區逛著磚瓦小巷弄、在南京路跟人摩肩擦踵,都是很地道的東方式、中國式風味的閒靜與擁擠。一到陸家嘴就完全變成高聳入雲的高樓建築。

完全就是變成金融曼哈頓風格。

這個地方變動的很快,旁邊的看板才寫著慶祝這塊區域開發20週年而已,這些幾何、嶄新的建築設計,堆砌了我對上海的另外一個印象。

這個地方不愧是擁有這百年來最風華的地帶。

也有著最現代與西方接軌的時尚。

傳統磚瓦之外更帶著現代都市的迷幻。

這樣一個地方。

上海上海。

明珠上海。

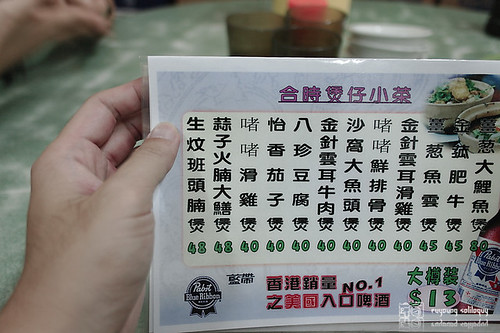

(三)上海,吃不停

很多朋友知道我去了上海,開頭第一句話經常是問我:「南翔吃了沒?」「小楊生煎吃了沒」?

說起來慚愧,對於沒有旅行計畫的我來說,剛好就沒遇到可以進去好好吃上一頓的分店,不是遍尋不著,就是大排長龍。

可是上海還是不愧一個匯集各處美食的大都市,在這邊我還是嘗到了一些好吃的食物。

<!--more-->

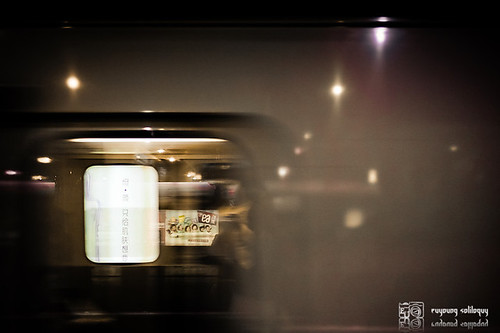

上面這張照片是搭渡輪要去外灘對岸隨手拍的,自動感光度幫我拉到ISO1000,本來的照片雜訊並沒有這麼明顯,這張照片的雜訊還是我自己加上去的。

原來的照片就像這樣,也跟多數的ILDC(包含NEX跟m43)類似,高於ISO800的時候看的到雜訊,畫面也有些顆粒感,不過畫面的質感跟細節仍舊在可以使用的水準。基本用在網路相簿縮圖、洗出來4x6照片都不會有太大的困擾。

話說渡輪實在蠻有趣的,票價也很便宜,我印象中好像只要2塊還是4塊人民幣。

下飛機那天因為先透過香港轉機,所以到上海出機場在到市區內已經將近九點多了,上海的同學領著我去他們加附近常吃的重慶雞公煲吃飯。

一下飛機就是大口吃肉跟啤酒。

重慶雞公煲據說是很知名的連鎖店,後續幾天在路上也確實看到很多分店。味道來說有點類似台灣的三杯雞的感覺,不過辣一點、鹹一點也沒有那麼甜。

吃法的話大概就是先把標準的雞公煲吃完,然後添湯變成火鍋開始煮東西吃。不過火鍋的吃法也跟台灣不太一樣,在台灣我們火鍋偶爾也會喝點湯,這邊的湯似乎只用來燙熟東西,是不會特別喝湯的。消費倒也不高,雞公煲跟一些火鍋配菜酒水,三個人吃完好像也沒超過人民幣100。

不過旅行中最驚喜的當然是主人家的心意。同學老家在江蘇,隔天中午同學媽媽就燒了一桌江蘇家常菜,讓我整個撐到不行,最後只能跑到M50去繞繞而已:p

江蘇菜吃起來跟台灣菜很相像,味道清清淡淡的,湯菜也蠻多的,很有在家的感覺。不過說到比較特別的,大概就是我吃了鱉湯~~~

這在台灣我根本沒吃過阿!我媽不會煮我也不會去外面特地吃這個,同學的姊姊在一旁還說:「這膠質平常是只有我弟弟吃的呢!」盛情難卻,我只好嘗試看看了。

其實鱉湯沒想像中的恐怖,裡面所有內臟四肢之類的通通在市場處理掉了,端上桌的只有殼旁邊的膠質,吃起來有點像是有海鮮味的豬腳,湯的味道非常濃郁,倒是有點像是奶油海鮮濃湯,非常特別的體驗。

飯桌上似乎總是少不了酒,所以從我一下飛機到隔天,我每餐都喝了不少酒(也難怪我第二天只去了一個地方...)

同學媽媽的手藝真的是沒話說,這道紅燒煨鴨肉質悶的軟嫩,醬汁不死鹹,讓我多配了好幾口飯,啤酒也多喝了兩杯。

江南上海的菜式普遍味道都比較清淡,這點跟台灣倒是很相近。後來又有天去吃飯,同學的爸爸挑了一間上海老字號的白斬雞。

除了白斬雞外,也有些雞油澆麵或是雞粥的主食,我自己點了雞粥,也是滿滿的雞湯香味,清清爽爽很是不錯。

這些比較偏向原來風味的菜式,似乎也正是江南菜的特色吧?

雖然沒吃到南翔的湯包,不過也是有吃到幾間湯包就是了。跟上海的幾間湯包比起來,我覺得鼎泰豐還是蠻厲害的阿,鼎泰豐的小籠湯包確實很不錯的水準。

湯包下面的是傳統的蓋澆麵,我點了黃鱔口味的蓋澆麵,比較可惜的是口味稍重了些,吃在嘴裡只有鹹味沒有繕魚的鮮甜。

這是我去蘇州那天吃的早餐。麻油饊子,前一天在大賣場看到覺得很好奇買的,同學說他們家也常吃,也讓我嚐嚐看。

食用的方法很簡單,就抓一把適當的份量放進去泡上熱水,等上一下子就可以吃了。有點像是麻油口味的油條,但細的多,軟軟脆脆的口感確實是很不一樣的早餐。

這是我從世博會回來吃的宵夜,說是宵夜也不算,因為我光忙著逛展覽跟拍照忘記吃晚餐,這是在上海隨處都可以買到的普通包子。

我覺得其實中台兩地的口味差異是有,但沒有很大。這個包子裡面裝了粉絲跟韭菜,跟台灣吃到的韭菜盒子的內餡很像。

除了當地人的食物以外,跑到中西交流頻繁的大上海,自然也是有些機會吃到西式的食物。

我跑去了紅房子,這是上海歷史悠久的西餐廳,據說張愛玲以前很常去。

餐廳最外面是吧台跟一些小桌子,看起來很像氣氛很棒的咖啡廳。

金槍魚沙拉。

我點的鵝肝醬牛排。

由於餐廳比較昏暗的關係,所以跟拍攝家常菜的時候不同,我換上了30mm,它擁有大一級的光圈在ISO數值上不需要開啟的太大,可以獲得比較純淨的畫面。

同樣的在這邊也順便做一個中場休息。

我記得我先前提過,其實20mm跟30mm用來近拍來說,近攝的能力並沒有差異很大,在這篇文章你應該也可以看出來,不管是20mm還是30mm,兩隻鏡頭所用來拍攝現代人最常用的「室內食記」應該都不會有太大的問題。

另外,在室內拍攝人像的話,我覺得NX100也算是可圈可點。ISO 800的情況也沒有什麼特別誇張的雜訊,白平衡方面也沒多大問題。

近拍食物的能力(這要看鏡頭:一般人經常搭配的20mm、30mm、18-55mm、20-50mm都算足夠使用)、較高ISO的雜訊表現、自動白平衡三者來說NX100的表現是可以讓人放心的。

另外在拍攝食物來說,除了完整呈現食物的盤面外,也可以利用適當的裁切盤子,引導集中視覺到食物上,也可以獲得不錯的效果。

當然,如果剛好能拍下切下食物的那瞬間,也會是個很棒的畫面。

話說回來,牛排配上鵝肝醬實在是讓人淚流滿面的好味道阿~

紅房子西餐廳的電梯貼上了紅色的玻璃紙,拍起來倒是很特別,有種身處在暗房的詭異感覺:D

江南菜、西餐廳,上海這樣一個大都市自然也少不了其他地方的菜式。我後來離開上海的最後一天去吃了湘菜 - 望湘園。

看介紹也是全中國連鎖的餐廳。

不過因為我不太能吃辣,原本我還在想是不是沒辦法在這個關卡撐太久,上海美食大挑戰可能會失敗之類的。不過還好望湘園的菜式算是有辣的香氣而沒有誇張的辣味,倒是讓我挑戰成功。

這道是口水雞,香香辣辣的涼菜,很是開胃。

涼拌河粉之類的東西,詳細的菜名我忘記了,總之也是開胃菜。

四季豆伴炒茄子,總之湘菜都是有些許辣味的,著實讓我多吃了好多口飯喝了不少熱茶。

據說是望湘園的招牌菜鴛鴦魚頭。

紅綠的配色也讓人覺得多了些食慾,紅色的是一般剁碎的鮮辣椒,至於綠色的那個也是辣椒不過是野山椒。兩者搭配在一起我覺得並沒有搶了魚頭原本的鮮美,反而蠻適時的引出美味,算是我在上海裡面吃過比較合口味的辣菜。

這個菜其實沒什麼特別的,就是把饅頭當成容器裝上炒的微辣內餡,內餡大致上是蘿蔔乾,可是就是很好吃。有時候我也覺得食物也不見得就是處理越複雜越好,像魚頭跟這道菜都是很簡單就可以讓人喜愛的美味。

這趟旅行體驗到的不只是中西合併、新古交錯的上海,雖然沒吃到人人必吃的南翔跟小楊生煎,不過還是在不同的餐廳、食物之間體會到上海身為一個大都市的活力。

人家常說飲食即文化,或許能擁有也能包容這麼多種類的飲食,正是上海的魅力吧!

(四)江東一都會

其實這趟到上海旅行,跟原本要去的日本關西不同的是,並沒有特別設定想去哪,或者吃些什麼,幾乎是只有搞定機票跟住宿就出發旅行了。

但如果真的要說想去什麼些地方的話,我想蘇州、杭州還有一些江南的水鄉古鎮,反而是比上海這個大都市吸引我的地方。

到了上海以後,跟在地的同學討論路程以後最後還是決定先從較近的蘇州開始,主要還是考慮到車程,杭州大概就得下次再去了。

上海火車站實在很大,人潮也很洶湧。

在這邊搭火車跟台灣比較不一樣的是要提早一些時間到閘門前等待,大概提早十分鐘左右進行驗票還有開放進入月台,閘門也會提早關閉,萬一時間算的剛剛好就沒辦法趕上火車了。

上火車前的人潮倒是有點像登機前擠滿人的候機室那樣。

其實購票的時候我一直很不習慣,因為網路查詢火車的時刻表並不是按照開車時間依序排列的,順序上有點亂。我最後是買了早上九點開車的高速鐵路到蘇州,購票點對我來講也挺新鮮的,因為上海市很大,所以在市內除了火車站以外也有很多售票的小點,一些購票查詢退票都可以在家中附近完成。

這班車速度很快,停的站數很少,我記得大概半小時左右就到蘇州了。因為高速鐵路(車班上面代號G開頭的好像都是高鐵)也才開通不久,很多火車站都很新潮。

下面這張就是經過陽澄湖站拍的,跟台灣的高鐵一樣都是比較新潮的建築設計。

蘇州自古一直是個歷史文化名城,司馬遷在《史記·貨殖列傳》裡面提到蘇州是「江東一都會」,除了風景秀麗以外,蘇州的園林也是聞名中外。

是的,所以我的旅行就挑了幾個園林去繞繞。

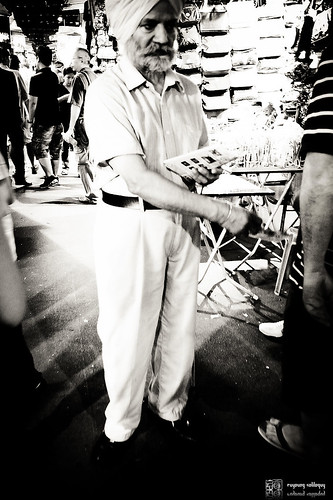

在等公車的時候,剛好遇到當地的大嬸在幫我們這些外地的觀光客說一些蘇州城的事情。

她說蘇州最近變化的很快,除了傳統的老街古城以外,發達的工業跟市容變化也是很值得關切的,不過也正因為這樣很多傳統的東西漸漸破壞,蘇州城正在不一樣,可是有時候也希望時光流轉的慢一些,讓這個老城市繼續維持古樸的樣貌。

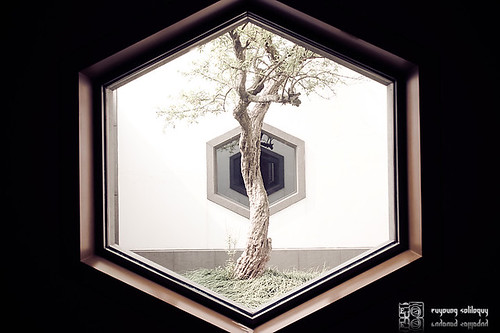

正式踏入蘇州的園林世界之前,我先去了蘇州博物館,就在蘇州最有名的園林拙政園旁邊。

這個博物館是貝聿銘大師設計的,貝老其中為人熟知的一件博物館作品就是羅浮宮的金字塔。

貝老本身是蘇州人,博物館的設計上不只是單純的運用新式建材而已,也因為蘇州博物館就位在歷史保護街區範圍以內,設計上運用了更多蘇州傳統的建築特色。

行走在蘇州博物館內,有種就置身在園林欣賞展覽品的感覺,很多元素都是運用當地的建築特色。

我很喜歡蘇州博物館的不是館藏部分引起我的興趣,而是在空間與光線的安排很讓人舒服。一個好的博物館除了在內容引人入勝之外,空間上的運用與安排也是造就瀏覽博物館良好經驗的重要元素。

我尤其喜歡的是那種新建築運用傳統元素,在開放空間內展覽傳統文物的感覺。那有一種我正在拜訪一個老宅,欣賞主人家一切的感受。

館內還有一個紫藤園,這個架子上的紫藤是明代著名書畫家文徵明所種植的,雅稱「文籐」。

「文藤」已經有四百六十多年的歷史了,在這邊休息喝茶實在很棒,尤其是秋天有點太陽的溫度,微涼的風吹過小庭園,那些逛博物館的疲累都會瞬間一掃而空。

基本上我這次出門旅行十天沒遇到什麼好天氣,因此在陰天遇到蘇州這樣一個歷史文化古城,我用了很多NX100內建的濾鏡效果。

大致上我用了平板跟懷舊濾鏡。平板濾鏡的顏色比較單一,卻又不是單純的黑白,我覺得這樣的色系很能呈現某些建築的本質,也能減輕人潮在畫面中的違和感(人真的爆多的....)

不過我用更多的是懷舊濾鏡。這個濾鏡從用EX1以來我就一直很喜歡,不管在EX1、NX10、NX100都是我很常使用的色調。

這個色調除了讓畫面帶點淺咖啡色以外,有時候在銳利度也不那麼割人,整體的畫面舒服很多,所以在蘇州跟之後的水鄉古鎮,我幾乎都是用這個濾鏡去拍攝。

蘇州博物館除了貝老設計的新館之外,也包含了太平天國相關歷史建築忠目前保留最完整的忠王府。

忠王府內除了傳統的中國式建築外,也參雜了西式的特徵,像這個牆壁上面的玻璃窗花就是。

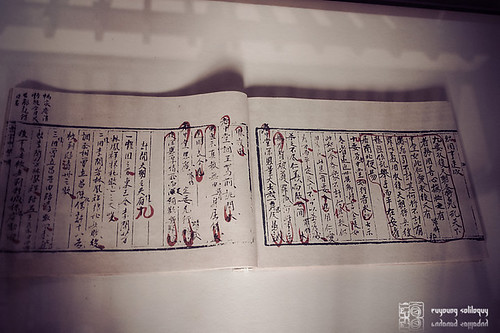

館內自然也保留了一些當時太平天國忠王李秀成的一些手稿。

氣派的王府大廳。我記得在忠王府裡面有看到禮拜堂,在這些傳統式的建築裡面看到西方的禮拜堂,是一件很特別的事情。

其實忠王府原本就是修砌在拙政園原址。所以從蘇州博物館出來後,走不到兩分鐘就到了拙政園,這地方實在很漂亮,我在裡面完全被吸住了,待了一下午才出來。

拙政園是蘇州最著名的園林,與蘇州另一名園「留園」、北京「頤和園」、熱河承德的「避暑山莊」並稱「中國四大名園」。

比起頤和園較為不同的大概就是一個屬於宮廷園林,而拙政園屬於私家園林吧!

拙政園建於明朝正德年間,是鹽察御史王獻臣的辭官歸隱之所,取名「拙政園」是由「拙者亦為政」一句而來,表達退隱者對仕途的淡薄,及嘲諷朝廷未能任用賢能。

(所以說讀書人都很會偷酸就是這樣.....)

園內地上的磚頭也有順路逆路的含意,不過我是偷聽隔壁導遊說的,沒有聽的很清楚。

拙政園很大,裡面有各式各樣不同用途的小橋、流水、涼亭。

為什麼說各種用途呢,因為光是涼亭就有夏天賞荷用或者是一般時候觀賞鴛鴦戲水之類的,逛完這些細心命名的亭子,對生活在現代的我們其實也不難窺見當時園林主人愜意的樣子。

我會被拙政園吸住一個下午其實除了風景漂亮以外(沒辦法,比起大都市來說我真的很喜歡這些東西),還有就是園內總是爆滿了人。

為了要拍照我得慢慢等待,等待一團一團的導覽團散去,好拍到我想拍的靜謐。

儘管拙政園內充滿著人,一點都不悠哉。但在園內閒晃,還是有些幽靜的角落,讓人想放下平時生活的一切,只看著這些荷花垂柳,呆坐一下午。

能在這樣的流水涼亭下吃個便當,實在是一個人旅行再愜意不過的享受了。

拙政園的外面是個紀念品賣場,取名也很幽默,就叫做院外苑。我在這邊迷路好久...才問到人說獅子林在哪。

因為完全沒有定下時程,所以從拙政園出來後雖然想找一下獅子林晃晃,但沒有時間壓力的我即使迷路也還是在亂晃亂拍,最後晃回拙政園前剛好有一些年輕人請我幫他們拍紀念照,這時候我才順便問路XD

剛好他們也正要往獅子林方向前進,就領著我過去。

短短的路程內,剛好他們有個本地人,就問了一些蘇州好玩的地方,而且很巧的剛好這個本地年輕人的爺爺這幾年才回蘇州,是到台灣好幾十年的老兵呢!

我終究沒有進入獅子林,畢竟我已經在拙政園花了太多時間了,轉念一想就直接殺去虎丘。

吳中第一山。

虎丘是個小丘陵,爬起來並不費力,不過裡面一些景致倒是跟市內歷史城區不太一樣,有些比較特別不一樣的景物。

像這個劍池就很險峻,劍池是吳王闔閭埋葬後,曾以三千把刀劍殉葬,故以劍池為名,旁邊相傳有顏真卿、米芾、王羲之題寫的字跡。上面那座石橋還有個方便僧侶取水的橋孔。

虎丘與吳國歷史有很大的關聯。相傳孫武曾在虎丘一帶演習兵法,操練娘子軍。

不過最特別的還是有一千多年歷史的虎丘塔了。

虎丘塔原名雲岩寺塔,是一座平面八角,高七層的倣樓閣式磚塔,塔高48.2米,落成於北宋建隆二年(西元961年),有「江南第一古塔」之稱。

近300年來,由於地質構造和建築本身的原因,虎丘塔開始不斷傾斜,傾斜角度為3°59′,塔頂偏移了兩公尺多。

它跟義大利的比薩斜塔一樣,都有很大幅度的傾斜。這個角度看真的很斜....

在山上待的時間久了些,已經快要趕不上傍晚的動車了。匆忙的下了山,等公車前經過了傳統的市集,在觀光氣息、傳統建築外,也有一絲的紊亂。

天際的錯亂線正提醒我蘇州是這樣一個新舊交融的城市。

然後就這樣。

我又回到車水馬龍的上海。

(五)在你掌心的世界

雖說去上海主要的目的不是要去世界博覽會,但我終究還是拿著香跟著大家去大拜拜了。

不過這天的行程很有趣,原本我準備去西塘,一到旅遊集散中心才發現忘記一天一班的車早已經出發了,所以只好問明隔天時間後轉往世界博覽會的會場。

由於根本就是隨性去的,到買票的時候已經是近午時分了。

(就說我本來就沒打算去的...)

我是從馬當路入口進去的,剛好從體育館方向過來還算方便,出地鐵站還要走一小段路。沿途也有些黃牛在賣便宜的門票,不過我不敢買就是了,之前聽說有些票會把戳記抹掉在重新拿出來賣。

所以最後我還是去窗口買了門票,票面有點厚度,質感倒還不錯。

因為早就過高峰時間了,所以入口排隊處也是空蕩蕩的。

做了很詳細的安檢後就入園了,這幾天包包內的底片不知道過了幾次X光,我已經直接放棄不想管是不是會影響拍出來的品質了。

入園後其實是在地鐵13號線的地鐵站裡面。這條線路就是為了接駁世界博覽會所建的,所以停靠站點都在博覽會園區裡面,很多設施也都是最新的,外觀上其實很像台北捷運。

我覺得上海地鐵有一個做的還不錯的是幾乎每個站都有安全閘門,防止人們掉入鐵軌,台北捷運好像只有幾個大站才有。

每次自助旅行必備的垃圾食物,這次晚了好幾天才在世博園裡面吃到。點了一份套餐,我記得35RMB左右,不過炸雞都軟掉了(◢▆▅▄▃崩╰(〒皿〒)╯潰▃▄▅▇◣),草草吃完就開始在園區裡面亂晃了。

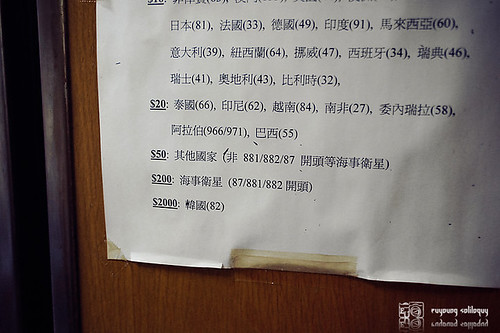

買了一份世博護照,等等有逛到展覽館就蓋一下章做個紀念。據說會發行護照的原因是因為有個口號是「不出國也能看遍全世界」,但很顯然的其實這就只是個口號,靜態的展覽跟實際在一個城市旅行所體驗到的是不一樣的。

我上海的同學說他們都稱世博會是SB會(世博的縮寫可以用SB,不過其實SB代表的是另外一個意思,其實也算是戲謔性的在說大家一窩蜂趕集博覽會的現象)

我比較主要逛的場館都放在歐洲附近,一方面當然是比較難得去這些國家,另外一方面是想看看這些靜態展物可以呈現多少我印象中的歐洲。

所以我一開始就從我還沒能去過的北歐場館開始逛起。簡單的說我去逛博覽會沒打算逛些熱門館,只是隨意的看能逛到什麼國家就逛些什麼這樣。

瑞典館放了很多關於創意設計與環境的展覽。有一台名片機很酷炫,可以收回你的名片然後噴上瑞典的聯絡方式。

我後來去的場館是愛爾蘭館,這張剛好是愛爾蘭裡面拍的德國館。德國館排隊要將近三個小時,我沒什麼耐心浪費在排隊上,所以多數時間我都在蒐集各國場館的建築外觀XD

而且我挑選進去場館的理由實在是千奇百怪。為什麼進去愛爾蘭館呢?

因為他外面有個很漂亮的草皮,所以我就走進去了.....

愛爾蘭館展出了一些對於城市跟國家風景的影片與照片選輯,感覺上愛爾蘭是個自然風光很好的國家(天氣好的話),如果有機會再去英國一次的或許可以順道過去看看。

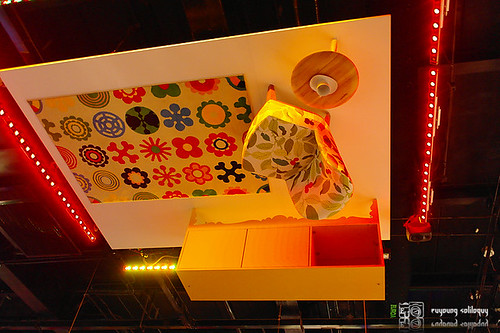

其實踏進世博園我就有一種之前去迪士尼或者是環球影城的感覺。只是說設施更偏向靜態還有體驗類型,而題材也從電影跟卡通轉變成國家的介紹。

那種感覺有點像是各個國家聚集在一起的遊樂園,而這個遊樂園又帶點科博館的感覺。

說到遊樂園就不能不提到遊行了,下午三四點左右也都有大遊行,氣氛很歡樂呢~

瑞士館的外牆有許多這樣的紅色燈,是用太陽能驅動的。然後瑞士館它....纜車停駛,唉。

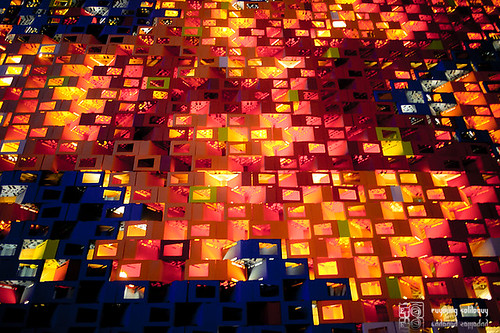

從荷蘭館俯瞰義大利館。夜晚的義大利館顏色非常漂亮。

像刺蝟一樣的英國館。周邊的廣場像張包裝紙一樣讓展館本體躺在上面,也讓展覽的人們可以在這樣開放的廣場裡面休憩,我覺得是一個很棒的設計。

一個好的博物館/展覽館不管展覽的內容是怎麼樣,如果能夠提供一個很適切開放的空間,讓人很安心的在裡面徜徉,那天的遊覽一定會是一個很愉快的下午。

活潑的荷蘭館。跟印象中的阿姆斯特丹一樣,傳統跟現代並行,也很有特立獨行的風格。

荷蘭館的外型有點像奧地利的百水公寓,色彩繽紛奇形怪狀。

不過我在這邊差點崩潰,一下是遇到排隊糾紛兩個人破口大罵,一下又是遇到大家搶著蓋場館的章,整個讓我在博覽會裡面的心情糟到一種極限。

話說我覺得蓋章留念是很好拉,但是要是只是為了蓋章而蓋章,甚至是有黃牛兜售蓋好章的護照,那可能就不太理想了。

暮色中的義大利場館,現代化的玻璃帷幕配合著秋日的色溫,很漂亮吧?

非洲聯合館蠻有趣的,是很多國家一起展出的,我去找了象牙海岸、喀麥隆、迦納等國家去看了一下介紹(整個走足球風)

裡面不時有傳統音樂跟舞蹈的表現,氣氛很熱鬧很好玩,進去心情都會好起來(只要你沒有被插隊的話...)

我覺得NX100在一些暗部還有低光源的表現還算不錯,在場館跟夜晚的部份表現都中規中矩並沒有出現太過分的雜訊。我一般都使用自動ISO,雖然很少跑超過ISO 800,不過在這個自動挑選的狀況下,都沒有出現很誇張的雜訊顆粒感,在一般使用上應該也不會有問題才是。

夜晚的法國館。因為之前在法國也逛過很多藝術品了,所以這次只有拍一下外觀聊表心意。

西班牙館的巨嬰,這個大家應該看過很多次了。不過我覺得西班牙館最精采的是入口的大型動畫,除了展現磅礡氣勢以外,也融合真人的佛朗哥舞表演,最後更有Nadal的網球回擊,實在是超酷的!

然後就開始下雨了....我只好開始找適合的場館進去躲雨。

忘記是芬蘭還是在丹麥館了。這是一個類似記錄器的東西,會定期拍下照片然後進行後製播放在螢幕上。

北歐三館是我逛的最詳細的場館。我其中最喜歡丹麥館,小美人魚的擺設很漂亮,有一點點在國外孤寂的感覺。

二樓有個影片是小美人魚一路從哥本哈根來到上海的大冒險,一大清早動用吊車運送小美人魚,還有沿途的市民用眼神幫小美人魚送別。影片中的順序安排、音樂都很讓我喜歡,影片中可以感覺到大家對小美人魚的愛護還有城市的光榮感。

裡面有幾幕清晨的薄霧還有晨光,實在是漂亮的讓人難以直視,真的是一個很令人喜歡的紀錄片。

丹麥城市街景的一部分,丹麥館裡面有很多幅這樣的照片。

雖說這次是一個人旅行,但其實一直都有人相陪,在北歐三館也遇到晚上到世博園閒晃的台灣人,就這樣沒有預約的逛了幾個館,聊著這幾天在上海的遊歷。

結束了歐洲展區的瀏覽,時間也不早了,晚飯也稱著沒吃就往中軸線殺去,準備拍拍晚上世博軸線附近的場館。

世博軸設計的很有趣,有點像是在空中的廣場,貫穿最主要的幾個展區,但又提供了一個休憩的場所,尤其是這樣一個飄起細雨的上海夜。

世博軸的白色大棚子減少了些許雨中的冰冷。

中國館也確實不愧為主辦國的展覽館,相當壯觀,鮮紅的建築也很令人印象深刻。不過其實在每個到過世博的照片裡面,中國館反而讓我有種京都傳統建築物的感覺,或許是因為京都古老建築都是仿唐代都市所興建的,才有這樣的錯覺。

這次到世界博覽會,本來就不是旅行的重點,所以所有熱門館我都沒有打算進去參觀,尤其中國館應該是會留在原地作為博物館,那就更沒有理由花時間湊熱鬧了。

不過我還是到了中國館底下的各省文化館參觀了一下。

但都是些蠟像還有服飾、假山假水的擺設,實在不對我的口味,繞了一圈就跑出來繼續拍照了。

走沒多久就是台灣館了,台灣館也是園內少數採取全額預約的館,反正就要搬回新竹了,整個就看很開沒打算進去(真是超級隨意的世博行阿!)

其實台灣館並不是一個很好拍攝的館,原因在於玻璃帷幕其實是大量的LED活動看板,一個大面積會具有非常大量的光,這也讓拍攝變得困難。

一般在外面拍攝的時候有幾種方式來應付這種狀況(夜景內有塊很大片的廣告看板)

一個是盡量利用構圖減少LED看板的面積,讓光線超亮的部份減少;另外一個則是利用黑卡的方式把這些光線遮掉。

我既沒有腳架也沒有黑卡,因此就不打算使用黑卡。其實這也是多數旅行會遇到的狀況,因為你不是專門去「攝影」,會有很多數的時間你是裝備不齊全的。這時候我也建議可以利用相機內部的高動態範圍讓這樣爆掉的狀況減輕,保留細節。

而我用的是最懶惰的方式,我直接讓那塊高光爆掉,完全不想拍下LED看板的任何東西,單純讓它在夜光中變得很璀璨。

黃浦江邊傳來音樂表演的聲音,在細雨中走著。一邊小心翼翼的護著相機,一邊注意讓自己不要淋的太濕。

結果不做功課的下場就是錯過最後一場的水舞音樂秀,抵達的時候正好結束。幸好雨中的世博軸也令人讚嘆,水中的倒影加上潮溼的地面,就有如一面不甚清晰的鏡子一樣。

配合著不斷播放的LED牆面,竟也有很多樣如同水舞般的變化。

要不是遇到雨天,我想也遇不到這樣的景致吧。也因為這場雨,突然開始期待煙雨濛濛的水鄉西塘。

逛著拍著,晚餐也忘了吃,不知不覺也已經晚上十點了。繽紛的台灣館早在九點半就結束最後一批的預約參觀,璀璨的LED燈幕也已經關上。

而這時候才是我覺得台灣館晚上最漂亮的時候。

在夜空中,微微發亮的翠綠天燈。

世界博覽會對我來說,就像一個許多國家的嘉年華會一樣,雖然不若真正到當地旅行,但也可以窺見當地生活的二三事。而設計過的展出物事,也是引領人們對各個國家的新印象。

就如同這個場館一樣,在真正踏出世界的旅程之前,先開啟了多采多姿色彩繽紛的窗口。

但這畢竟只是一個窗口,能真的體會一個國家、一個文明最簡單的方式,還是親自行走過一次。

真正的引發深度的認識跟行走的動機,或許這也才是世界博覽會聚集這麼多窗口的用意。

文章索引:

Samsung NX100 快問快答

珠圓玉潤掌中精靈-Samsung NX100(一)Exterior

珠圓玉潤掌中精靈-Samsung NX100(二)明珠

珠圓玉潤掌中精靈-Samsung NX100(三)上海,吃不停

珠圓玉潤掌中精靈-Samsung NX100(四)江東一都會

珠圓玉潤掌中精靈 -Samsung NX100(五)在你掌心的世界