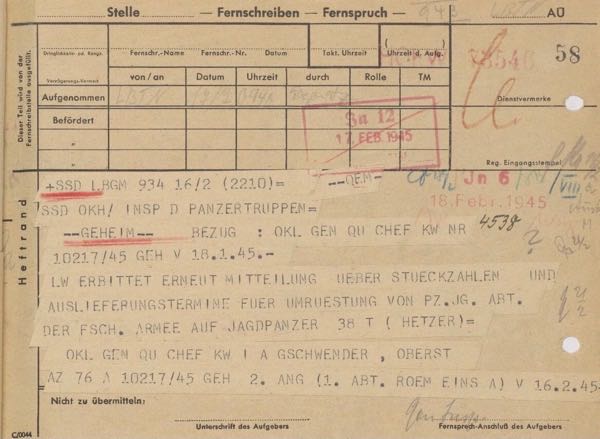

此照片攝於1944年9月5日至7日間,正值武裝親衛隊第十裝甲師「佛朗斯堡」(10. SS-Panzer-Division "Frundsberg")由北法諾曼第戰區後撤至荷蘭安恆(Arnhem)以東四十五公里處的呂洛(Ruurlo)近郊。

武裝親衛隊第十裝甲師「佛朗斯堡」先前於法萊斯包圍戰(Falaise Pocket)中重創,1944年8月24日橫渡塞納河(Seine)撤至羅恩(Rouen)、9月4日再往東經巴黎以北七十五公里的博韋(Beauvais),朝東北方前進抵達比利時布魯塞爾(Brussels)以南芒斯-瓦夫爾(Mons-Wavre)區域、9月6日由荷蘭馬斯垂克(Maastricht)朝東北方撤往安恆以東。

1944年9月17日盟軍在安恆發動市場-花園作戰(Operation Market-Garden)。就因地緣之故,該師與武裝親衛隊第九裝甲師「尊高史陶芬」(9. SS-Panzer-Division "Hohenstaufen")兩師殘部迅即組織戰鬥群展開反擊,完全出乎盟軍意料之外。

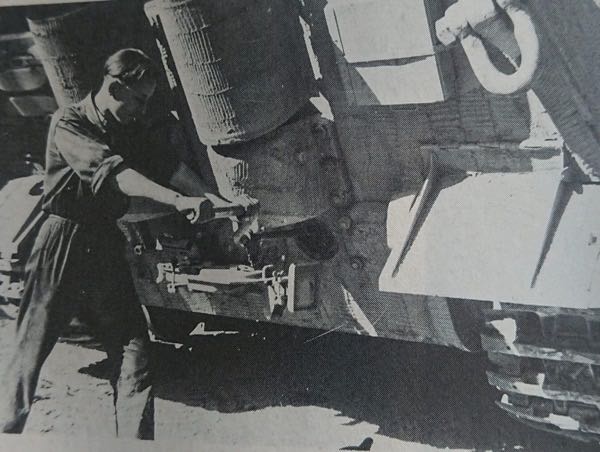

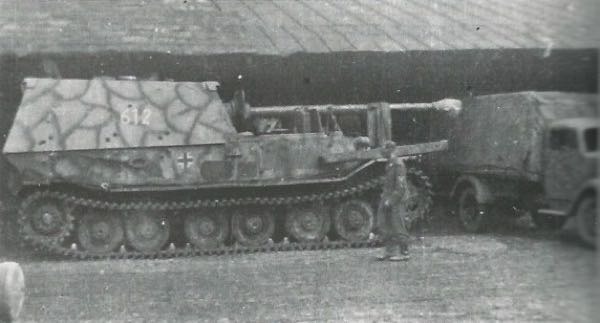

在照片拍攝的時間點,武裝親衛隊第十裝甲師「佛朗斯堡」僅有十六輛四號戰車、廿一輛四號驅逐戰車(Jagdpanzer IV)、四輛三號突擊砲、一輛三號指揮戰車(Befehlspanzer III)與九十輛自走砲及裝甲車輛。此三號突擊砲G型即為該師僅餘的四輛之一,隸屬於該師武裝親衛隊戰車十團(SS-Panzer-Regiment 10)二營七連或八連。

在1944年時,武裝親衛隊第九裝甲師「尊高史陶芬」及武裝親衛隊第十裝甲師「佛朗斯堡」兩師的武裝親衛隊戰車團二營的七連及八連,皆將原應編制的四號戰車改以三號突擊砲取代。

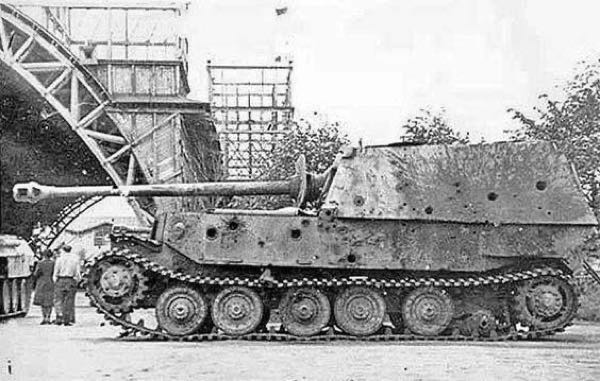

法萊斯包圍戰後,武裝親衛隊第九裝甲師「尊高史陶芬」受命將殘存可運作的裝甲車輛與重裝備全數移交予武裝親衛隊第十裝甲師「佛朗斯堡」。當時該師帳面上仍有三輛豹式戰車以及兩輛3.7 cm四號防空戰車,而師長SS中校(Obersturmbannführer) Walther Harzer在點交之際鑽漏洞耍了點小聰明,命令裝甲車輛將火砲拆卸以呈現無法運作狀態。所以實際上其裝甲實力應更勝於此。

武裝親衛隊第十裝甲師「佛朗斯堡」以十六世紀日耳曼傭兵團「國土傭僕」(Landsknecht)的將領Georg von Frundsberg為名。他曾為哈布斯堡(Habsburg)王室的馬克西米利安一世(Maximilian I)及後繼的查理四世(Charles IV) 兩位神聖羅馬帝國皇帝所僱用,並以顯赫戰功受爵。國土傭僕團以使用瑞士人開發的長槍步兵陣形而著稱。

武裝親衛隊第九裝甲師師名「尊高史陶芬」則指日耳曼史陶芬王室(Staufen)。十二世紀神聖羅馬帝國皇帝,外號Barbarossa (義大利語「紅鬍子」之意)的腓特烈一世(Friedrich I)即屬此王室。史陶芬王室自十八世紀起改稱為「尊高史陶芬」(Hohenstaufen)以避免與其它同名貴族混淆。