這家店除了叫做「池上飯包博物館」外,也叫做「池上飯包原創老店」,兩者都可以共通。博物館的裝潢是兩層樓的獨棟建築,近年在門口增添了火車車廂,讓民眾可以體驗於火車內用餐的感覺,但我一進去發現有點熱就走出來了...

這邊因為交通方便的關係,我覺得已經變成有點像是休息站的性質,外地或是路過的遊客都比本地消費者多。前面是沒有停車場的,還好附近比較空曠,路邊都可以停,或是隔壁的7-11也有停車位。

大門口的左右兩邊,各有一列懷舊的火車車廂,很多人都會在這邊拍照留念。

如果只看這張照片,會以為真的是在火車站的月台上,其實真的不是啦

在門口的側邊牆上,有列出悟饕池上飯包的演化過程,我有仔細看了一下,池上飯包的誕生,是因為蒸汽火車從花蓮開到台東得花上8小時,所以池上老店開始製作飯包。最早只是用兩片竹葉包成四個三角飯糰,裡面有一些肉片還有蛋,是第一代的池上飯包。木製的餐盒在1962年開始採用,也是第二代的飯包,其材質包裝可以吸收米飯的水氣,增加香Q的口感,一直沿用到現在,也成為池上飯包的一大特色。而現在吃的是第四代飯包,第五代的手工竹葉盒飯只是用來展示而已。看著每一代飯包不同的食材,也可以瞭解到台灣不同時期飲食的演變。

便當購買區有兩個櫃台,其實我在台北也很少吃悟饕,所以我不確定價格是比較便宜或是貴?

看一下牆上的時鐘,才11點15分而已就有不少人在排隊要買飯包了,我想這邊因為是觀光景點的關係,假日應該隨時都有不少人潮吧。

除了便當之外,旁邊還有茶葉蛋與滷味,可以搭著便當一起吃,但我是沒有買。

雖然店內的座位區還蠻多的,但是遊客更多,所以可能要碰運氣等一下位置。傳統上池上飯包有三大特點:必須是使用池上米、用木盒裝盛、乾式便當,可是不見得打著池上飯包招牌的店都是用池上米。我當天點的飯包是75元的黃金排骨,排骨是另外用紙袋包裝,雖然說是黃金...但是顏色炸到有點深了。至於菜色方面就是跟一般的悟饕差不多,吃起來沒有比較特別,而湯是自由取用喝到飽。雖然裡面冷氣蠻涼的,但是不知道為什麼蒼蠅也都飛進來,用餐的時候要小心一點囉。

用完餐後,記得要自己收拾到旁邊的垃圾桶去,跟麥當勞一樣。不要以為是百貨公司美食街那樣,會有人來收拾喔。

一樓的販賣部,賣了很多飲料、小吃、懷舊童玩、冰品。因為池上是客家庄的關係,所以上面的燈罩也用客家象徵的花布來設計。

吃飽飯可以不用急著走,可以在一樓販賣部還有二樓的博物館好好逛一下。

看到冰淇淋我忍不住就買了,挑選了初鹿鮮奶口味,當作飯後甜點。

鮮奶的味道很濃,而且也不會太甜,我很怕像是Cold Stone那種過甜的美式冰淇淋。

如果喜歡吃池上米的話,這邊也有在賣喔。

繞到另外一邊可以看到有機米專區,我看價格有比較貴一點。

因為販賣部裝潢是懷舊風,所以也有賣一些懷舊的童玩,有些東西連我小時候都沒看過了。

旁邊還有遊客導覽中心,如果不知道要怎麼玩池上或週邊景點的話,可以參考一下。

接著來到二樓參觀一下博物館的展示~

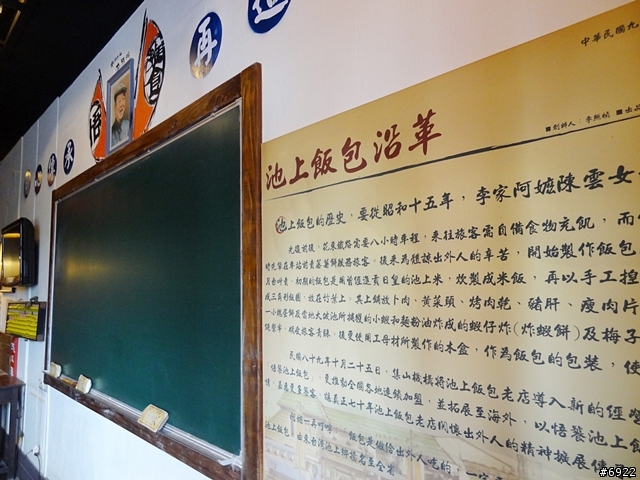

二樓有一個仿國小教室的區域,擺設的桌子也都是真正的學校課桌椅(也可以在這邊用餐),黑板旁邊寫著池上飯包的沿革歷史。

展示區分為歷史文化區、農田農具區、稻米文化區、池上飯包區、古早飯包區,可以看到早年的農具還有傳統爐灶,頗具教育意義。

如果是把這家店當成觀光景點,去台東週邊的景點旅遊時,順道來參觀、拍拍照的話,其實還蠻不錯的。如果是要專程去吃飯包,說實在就沒有必要性了。