翻開仿賽車款的歷史,BMW Motorrad 在公升級 1000c.c. 排氣量車款中缺席一陣子,但 2009 年重新以 S1000RR 車系重回公升級車款戰場後,不論是在車輛配置或者車身操控性上,均給騎士帶來深刻的德式精湛工藝,而 2015 年式的 S1000RR 下放當家頂級仿賽市售限量車款 HP4 的技術,將更多先進配備搭載於車上,同時更加強馬力輸出,讓 2015 S1000RR 在無衝壓情況下可達 198hp 之譜,在公升及仿賽車款中數一數二強悍。

BMW Motorrad S1000RR 在台灣銷售的車款標準配備許多在 HP4 才可以看見的功能如 DDC 動態組尼控制,能讓騎士手動設定前後懸吊系統外,透過電子偵測系統以每秒10次速度,直接偵測避震器狀況同時立即參考多樣車輛資訊進行即時微調,或者是更進階的儀表板顯示系統等,不論是即時傾角及此趟最大傾角等都能顯示,而全新的車台設計也讓 2015 S1000RR 操控性更平易近人,不會有公升級跑車以往騎起來需要更耗費精神及體力在抵抗車輛重心的問題。

為了讓騎士能夠將 S1000RR 直接投入封閉賽道使用,2015 S1000RR 在動力模式可調方面,除了原本的 RAIN / SPROT 外,更增加 SLICK 以及 USER 模式,後兩個模式只要透過騎士預先將解除限速的紅色端子插入車輛對應位置,就可以將 S1000RR 所有功能完全發揮出來,例如 L-CON 起步控制系統,或者是全動力輸出的 SLICK 模式等,這些配備完全為了讓騎士能在賽道上發揮 S1000RR 全力,也更是 S1000RR 的真正歸屬。

2015 BMW Motorrad S1000RR 規格表:

引擎:水冷/油冷直列四汽缸四行程四鈦合金氣門雙凸輪軸引擎

缸徑x行程:80mm x 49.7mm

排氣量:999 c.c.

最大馬力:198hp (146kW) @ 13500rpm

最大扭力:113Nm @ 10500rpm

壓縮比:13.0 : 1

供油系統:全電子噴射系統

汙染控制:閉迴路三元觸媒轉化器,符合 EU-3 歐洲三期環保

極速:超過 200km/h

以90km/h行駛時每百公里耗油量:5.7L

以 120km/h 行駛時每百公里耗油量:5.9L

汽油種類:95~98無鉛汽油

發電機功率:350W

電池形式:12V / 7Ah 免保養電池

離合器:多片濕式滑動式離合器

變速箱:六速國際檔

傳動方式:鏈條傳動,前齒17T,後齒45T

車台:鋁合金橫樑式環抱車台

前避震:46mm 潛望式倒立前叉,壓縮及回彈可調

後避震:鋁合金多連桿搖臂,單槍中置壓縮及回彈可調

避震行程:前120mm,後120mm

軸距:1438mm

後傾:96.5mm

龍頭轉向角度:66.5度

輪框:鋁合金鑄造輪框

前輪尺寸:120/70 ZR 17

後輪尺寸:190/55 ZR 17

前輪煞車:雙對向四活塞輻射卡鉗,碟盤直徑 320mm

後輪煞車:單向單活塞浮動卡鉗,碟盤直徑 220mm

防鎖死煞車:BMW Motorrad Race ABS 整合系統

長度x寬度x高度:2050mm x 826mm x 1140mm

座高:815mm

腳底包覆距:1805mm

裝備重量:204kg

空重:175.5kg

乘載總重:407kg

乘載重:203kg

油箱總容量:17.5L

備用油容量:4L

本篇文章也將進行分章節介紹,有興趣者歡迎點選下列連結進行跳章。

一、外觀與功能

二、引擎與懸吊

三、電控系統

四、試駕

五、結論

|

|

2015 BMW Motorrad S1000RR 車輛左面及右面,以舊款 S1000RR 再進一步延伸概念設計,左面車身露出粗壯的後搖臂,許多整流罩細節設計也不太相同,而右面車身依然保有 S1000RR 引人注目的鯊魚鰓造型整流罩車體,並且這次可以發現 2015 的 S1000RR 原廠排氣管造型也有所改變。

車頭及車尾部分,2015 S1000RR 的車頭從原本 2009 S1000RR 左大右小相反過來,改為左小右大,而在 2015 S1000RR 的右邊為近燈設計,左邊圓燈則是遠燈部分;車尾的線條依舊尖銳具有殺氣,但可以發現車尾線條也有小幅度不同,並且也取消了後座下方車殼的小面積擾流面。

依照慣例一樣從車頭開始看起,BMW Motorrad 車系非常愛使用的不對稱大燈,在 2015 年式的 S1000RR 上依然保有此設計概念,中央的進氣口造型也有所改變,比起以往面積增大許多,引流效果更順暢,高速時的衝壓進氣效果也更明顯。

近燈的位置改為右側大燈,燈組亮度保有 BMW 一貫水準,另外在燈具上方也特別留有 RR 字樣,更增添賽車氣息,不過沒有使用全 LED 燈組稍微有些可惜就是。

左側大燈則是遠燈組,比較沒有這麼誇張的造型設計,燈具雖小,但亮度與照度也是在水準之上,不會有不易識別的問題;不過這次比較可惜的是因借測時間較短,無法進行燈型實測比較。

前方進氣口內部,可以直接看得到空濾片位置,而透過這樣能夠直接撞風的進氣口,可以讓 S1000RR 在高速時產生衝壓進氣,比起引擎運作本身運作所使用的自然進氣更強悍,進一步提升馬力,不過這樣的設計也只能在高速下使用 ( 超過 250KM/h 時 ),一般情況時騎乘感受是差異不大的。

S1000RR 的車頭使用全整流罩設計,因此能夠在高速時引導車身更趨穩定,整體整流罩也在大燈左右兩邊做引導穩流,不論是造型或者功能性都有所增添。

前擾流風鏡採用全透明風鏡鏡面,型狀與 2009~2014 的 S1000RR 不同,因此若要換裝較高角度的風鏡,需特別注意風鏡年分是否相同;風鏡不是全遮蔽設計,在後照鏡鎖點旁還有設計一組進氣道,讓直線趴車時也有氣流能導入騎士安全帽週圍,不至於過度悶熱。

後照鏡則是採用可收折外調式後照鏡面,調整範圍還蠻大,視角也很清楚,不至於看不到後方;原廠說明書內更有教導車主,在賽道騎乘時如何將後照鏡拆下,可讓賽道騎乘時更安心更有競爭力。

接著看到車手視角部分,BMW S1000RR 做為純種仿賽跑車,低趴的分離把手以及以轉速錶為主具有超轉燈的儀表版設計是最重要的,在這部分也可以看得出來前叉上具有 DDC 動態組尼控制特有的電子調整閥。

後照鏡鏡面採用水滴狀設計,支架有做平面穩流,鏡面面積以仿賽車款而言視野足夠。

左把手部分,可以看得到鋼索離合器拉桿,以及複雜的左把手開關組;仿賽車款到目前為止大多都使用鋼索離合器,其中之一是因為鋼索離合器重量較油壓離合器輕一些,且鋼索離合器能從拉桿端帶給騎士最直接的離合器接合狀態,讓騎士能夠更精準的掌握離合點。

左把手開關組非常複雜,最前端為遠燈/近燈/超車燈開關,上端到下端一一介紹起,分別是定速控制系統開關及調整速度範圍撥鈕、警示燈開關、ABS 模式調整開關、儀表板功能切換及單圈時間閱覽按鈕、DTC 循跡系統介入幅度調整按鈕、方向燈開關以及喇叭按鈕,關於定速控制的啟用範圍為 30KM/h~210KM/h 內,調整範圍則是以撥鈕每按一次就調整 1KM/h 為主,其餘功能將在後端再作解釋。

左邊的前叉上蓋,在 BMW Motorrad 系列車款中,只要具有 DDC 功能的車款,都會看到一個這個元件,這個元件最主要是針對 DDC 系統中,能夠讓車輛主動控制前輪阻尼,調整對應的前叉運作模式,讓整趟騎乘都能達到最佳的騎乘體驗,並且也支援手動調整電子調整前叉的阻尼預設值。

儀表板部分充滿許多顯示資訊,包含基本的轉速錶、時速錶、超轉燈及 DTC / ABS 故障燈、單圈最快提示燈、定速啟動提示燈、引擎故障提示燈、遠燈提示、空檔提示燈及最後的燃油油量過低提示燈,儀表板數位顯示區域實在太多功能,待會將在第三章節進行介紹。

鎖頭部分與 BMW 大多數車系相同,鎖頭旁也有 BMW 的藍白徽章,另外原廠為了讓走線更漂亮穩定,在鎖頭旁也設有一組支架,讓離合器線通過時更順暢,增加離合器線的壽命。

前輪煞車部分,採用 NISSIN 的煞車總泵,並且搭配桿離把距可調整的拉桿組,手感方面在賽道騎乘時的確讓人滿意,但市區騎乘時在操作上需要更細膩,才能讓騎乘舒適度提升。

分離式油杯能夠更輕鬆的瞭解前輪煞車油使用狀態,畢竟這種速度機器以前輪煞車為重的情況下,若前輪煞車油沒有在應更換時進行處理,難保在高速時無法發揮煞車的正確效能。

右把手開關組從上到下分別是加溫把手段數調整/開關、動力模式調整以及引擎運轉/熄火及電啟動/功能設定開關。

S1000RR 的側面最引人注目的就是右側整流罩鯊魚鰓設計,讓人非常印象深刻,而這樣設計的車體在熱量導出方面也有顯著的效果,儘管壓縮比是較高的 13.0 : 1,但引擎溫度在夏日騎乘還不算過燙。

方向燈採用全 LED 方向燈組,原廠也有說明在賽道使用情況下,如何將整流罩移除來拆下方向燈。

油箱及下方的車體設計方面,也大膽採用全新的車體設定,除了將油箱整流罩稍微改變型狀外,坐墊與油箱間的距離也非常緊緻,充滿戰鬥氣息。

油箱採用雙層油箱設計,外殼為塑料烤漆殼面,避免不慎發生意外時,降低金屬的油箱與地面直接磨擦造成起火等意外可能性。

油箱前端也有整流罩體,能夠讓騎士的安全帽在高速趴車時,下巴處能更貼近車輛,減低高速時的風阻。

油箱採用標準的鑰匙開啟方式,並未配有免鑰匙開啟或者快速開啟等機制,當然上賽道使用時,相信更多人會更換快速油箱蓋,以利加油時的方便度。

BMW S1000RR 的座高非常平易近人,面對許多仿賽車款高達 830mm 甚至 850mm 都有的情況下,僅 815mm 的座高讓 S1000RR 不論各種身材的騎士都能輕鬆騎乘,且 S1000RR 雖說是仿賽車款,但是坐墊舒適度一點也不馬虎,支撐性足夠,緩衝泡棉深度也夠,實屬優良。

在前座後方,也有一塊方便騎士趴車加速時,能讓臀部舒適些的靠墊,上方還印有 RR 字樣,可惜 RR 不是熱血的紅色字樣,但相信有愛的車主們絕對有方法能解決這個問題的

後座坐墊部分,與前座皮面材質不同,後座坐墊皮面材質比較防滑些,畢竟 S1000RR 的加速非常凌厲輕巧,坐墊不夠防滑又沒抱緊前座的情況下,是有機會被拋下車的呢

後座坐墊打開後,底下有置物空間,可以塞下一些輕便的物品如三折錢包或輕便雨衣等,但要放入兩件式雨衣則非常有難度,不建議直接塞入。

車尾車殼部分,比起前一代 S1000RR 少了兩片擾流翼,但線條銳利度依然不減,充滿著殺氣。

尾燈殼與上一代的 S1000RR 相同,也是採用這種線條非常尖銳的雙凸點尾燈組,內部燈泡為全 LED 發光二極體設計,方向燈也一併採用 LED 方向燈組。

|

|

2015 BMW S1000RR 從上一代車款大幅度進步,儘管外觀看起來相似,但許多配備搭載後,讓 S1000RR 騎起來更勝前輩,也在公升級仿賽車款中打下一片江山,至於究竟 2015 S1000RR 引擎與懸吊組有何改變呢?就讓我們來看看吧!

在前叉部分,2015 S1000RR 採用 46mm 潛望式倒立前叉,預載可調整外,阻尼更是透過 DDC 動態阻尼控制進行電子化設定,讓 S1000RR 的前輪支撐性以及穩定性都有不錯的表現。

前叉左側為阻尼棒調整,透過 DDC 所提供的電子控制元件,使用者只需設定好預設的阻尼位置,其他會交由電子系統進行主動控制,最佳化前叉支撐性部分,尤其當高速急煞車時更能體會到這功能的好處。

前叉右側則是調整預載部分,將螺帽鎖入後就可以調整前叉預載狀況,以對應不同的騎士體重。

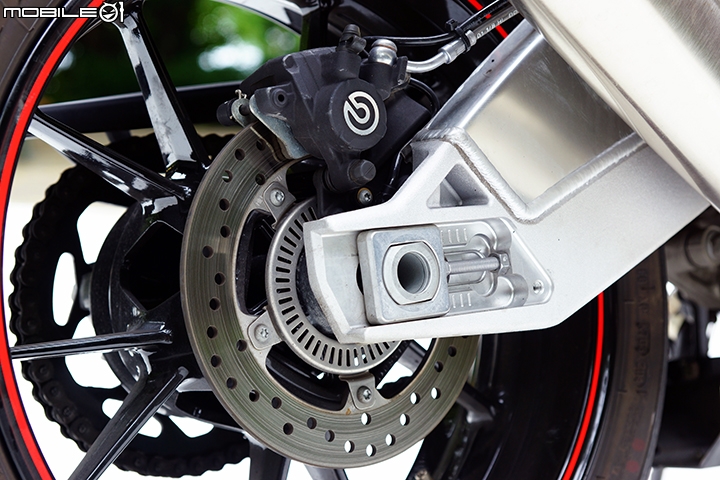

前輪採用雙碟煞設計,前輪輪速霍爾效應傳感器置於左側,煞車系統採用雙 Brembo 輻射對向四活塞卡鉗,並搭配 BMW 特有的 Race ABS / ABS Pro 系統,讓 2015 S1000RR 的煞車性能不單只有直線受到保障,就連彎道時都可以使用 ABS 煞車系統!

前輪輪框採用十幅輪框設計,支撐點從橫面看非常細,但實際上支撐面積非常寬,因此並不需要過於擔憂,前輪土除包覆性稍嫌不足,前輪輾到異物時非常容易撞擊後方油冷排及水冷排。

前輪 320mm 的 Brembo 碟盤與對向四活塞輻射卡鉗,讓 S1000RR 高速煞車時力道非常充足,而 ABS Pro 更是 BMW S1000 車系的獨門絕活,採用 ABS Pro 的新 S1000 系列,不單在直現煞停時會偵測並在鎖死前適當時機介入,而是連過彎時都會透過傾角感知及油壓感知兩方面,並配合時速運算出過彎時較適合的煞車力道,也就是說以正常煞車進彎後就不太會使用前煞的情況下,若點下煞車可能造成車輛產生不穩定甚至讓前輪失去抓地力時,車上的電腦將會以非常高的反應速度接手控制煞車力道分配,讓煞車過程更安穩。

在仿賽車款中必備的前輪防甩頭部分,能避免中高速時因操作錯誤所產生的龍頭甩動失控情況,不過這組防甩頭為手動調整鬆緊度,並不是由電腦控制的電子式防甩頭,在電子配備滿載的 2015 S1000RR 上獨漏這部分,稍微有些可惜。

原廠前輪搭配的是 METZELER 德國象牌輪胎,型號為 RACETEC K3,規格則是 120/70 ZR17 M/C 58W,胎紋可以參考右側部分,屬於比較競技型的輪胎胎紋分佈。

前輪後方具有大面積的散熱裝置,上方為水冷排,下方則是油冷排,兩種散熱器能夠確保高能車款的引擎溫度在控制範圍內。

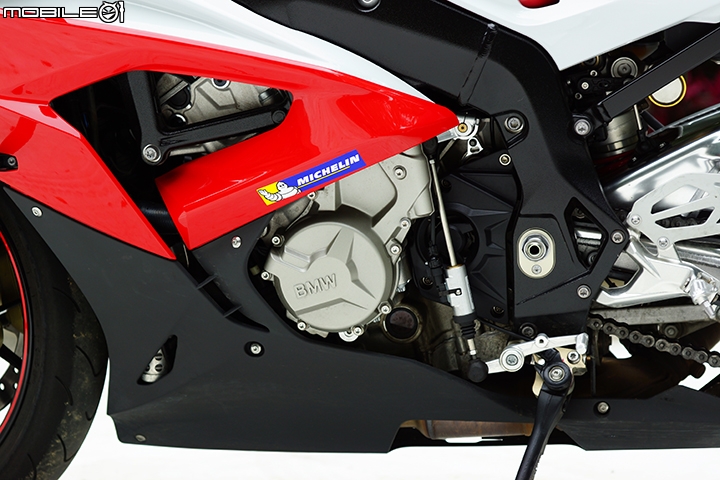

車輛右邊可以看得到這顆直列四缸雙凸輪軸,能榨出 198hp 馬力的引擎本體,在 BMW Motorrad 歷年來車款設計中,就屬於這顆引擎體積馬力比最令人驚訝了,引擎本體重量輕,體積也小,但卻能提供這麼大的動力輸出,不得不讓人豎起大拇指!

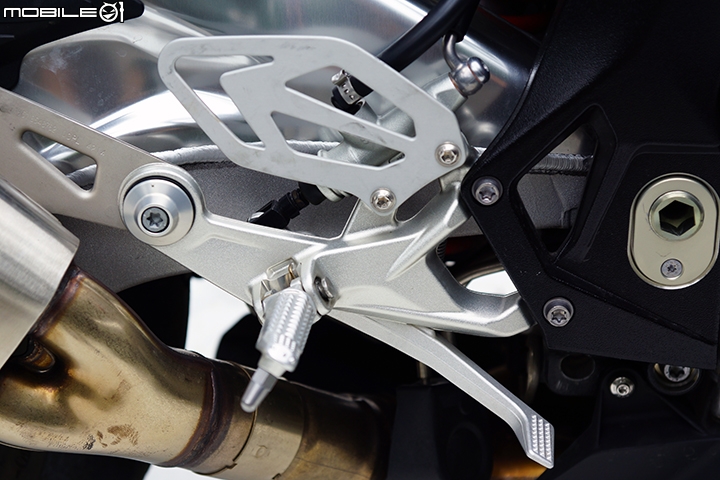

右邊腳踏桿部分,採用一體式鋁合金腳踏桿,原廠設計為不可調整位置,當然也可以選擇搭配較多選擇性的 HP 系列套件來提升騎乘姿勢。

不同於前輪煞車,後輪煞車總泵採用 Brembo 製品,並且也有 Race ABS 系統輔助煞車力道分配,確保騎士不會因為煞車操作失誤造成輪胎鎖死而產生意外。

引擎左側部分,設有機油油量檢視窗,另外也可以看得出來打檔桿的位置以及電子快排系統的擺設方式。

腳踏桿與打檔桿部分,S1000RR 的腳踏桿位置也是不可調整,不過打檔桿就有趣多了,仔細看會發現有兩個鎖點,圖中已經鎖上一組在打檔桿尾端,這樣是屬於正常的國際檔換檔模式,也就是從空檔踩下後進入一檔,往上用力勾進入二檔,再勾就進入三檔並依此類推,但當將球頭改鎖在後方位置,原本的一踩二勾轉變成為一勾二踩,覺得眼熟嗎?這正是比賽車會使用的反打國際檔!從空檔向上勾為進入一檔,一檔往下用力踩會進入二檔,再往下踩進入三檔並依此類推,這種換檔模式僅限賽道使用,最主要是因為在出彎時要升檔加速,用踩的比用勾的快又方便,因此在賽車場上大多數打檔車都是使用這種反打換檔的。

2015 年度的 S1000RR 更配備以前只有 HP4 才有的 Pro shift assistant 快排系統,在換檔時只要轉速高於 1250rpm,就不需使用離合器即可直接升檔,而當轉速低於 14200rpm 時,也可以不操作離合器直接降檔,電腦控制的節流閥體都會自動進行油門補正等,提升加速及減速的反應力。

S1000RR 因為是屬於市售車,因此在側柱方面予以保留,不過若是賽道需求使用者,也可以將側柱完全拆卸,僅使用柱車架將車輛固定。

後搖臂部分採用厚實的鋁合金搖臂,能夠提供高速時後輪穩定的操控感,S1000RR 採用 BMW 車系較少見的鍊條傳動,不過看看比賽的成績,相信 BMW 在鍊條傳動調較技術方面可是一點都不生澀

搖臂的右面,與左面也都採用相同幅度彎曲的搖臂組,另外可以看得到雙出口的排氣管頭段設計,原廠重新設計過的排氣管尾段,可以更有效增加低速時的扭力反應。

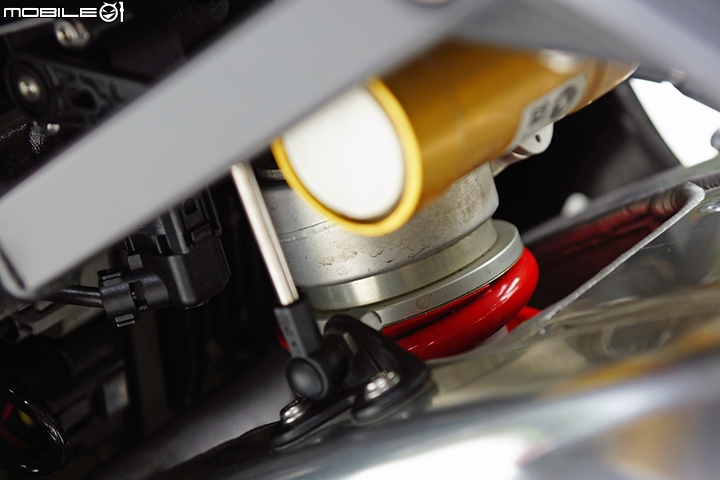

避震器採用電子控制的回彈及壓縮設定,但預載方面還是需要手動進行調整,以符合騎士的體重設定。

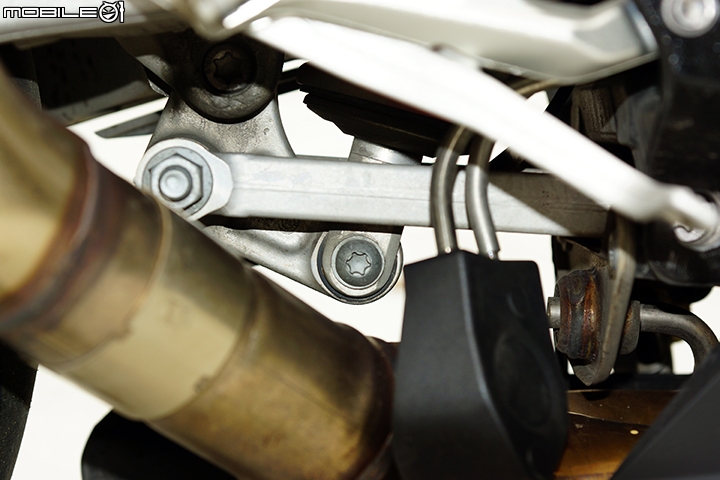

而 S1000RR 上的行車電腦如何知道後輪懸吊運作情況?靠的就是這組連桿帶動感應器,藉此由感應器回傳資料給行車電腦,再讓電腦依照其他資料來調整後輪避震器設定,一切電子化調整,方便性以及科技程度絕對是給予好評,但穩定度及耐用度則需要時間考驗囉。

後避震的預載手動調整鈕,位於右側的凸出外六角螺絲即是調整螺絲,需透過工具調整是稍微不便些,但隨車工具內就有附上此工具,而且大概買車後只會調整一至二次,不太需要時常轉動它。

BMW S1000RR 當然也具有在仿賽車款方面,後避震不可缺少的多連桿懸吊系統,能夠讓避震器運作穩定度大幅度提升的多連桿,也是 S1000RR 操控穩定性功不可沒的配備之一。

2015 S1000RR 採用新的排氣管設計,能夠在低轉時比起以往提供更多扭力,雖然排氣管很翹,但其實出口的氣流並沒有國產單缸車款來得強烈,因此在後方若跟得太近也不太會過於不適。

後輪煞車也是採用 Brembo 製品,為單向單活塞設計,搭配直徑 220mm 固定碟盤,並且一樣有 Race ABS 防鎖死煞車系統避免鎖死,安全性的確有 BMW 的標準。

後輪也是使用 METZELER 象牌輪胎,型號為 RACETEC K3,規格則是 190/55 ZR17 M/C 75W,胎紋可以參考右側部分,實際騎乘感受待接下來試駕在進行分享。

|

|

電控系統非常複雜的 2015 BMW Motorrad S1000RR,原廠希望車輛都能夠更貼近騎士需求情況下,能設定的選項實在非常多,不過慶幸大多都能在儀表板上直接設定出各種功能,因此特別增加此章節,讓大家了解 BMW S1000RR 的可調整幅度到底有多先進。

在標準模式下,只要按下左把手的 TRIP 按鈕,就可以在總里程(ODO)、剩餘燃油可行駛里程(RANGE)、單趟里程 1/2 (TRIP 1/2)、平均每百公里消耗油量及平均時速等功能進行切換,其中最實用的大概就是剩餘燃油可行駛里程,因為 S1000RR 並沒有配置格數油表,所以能夠得知油箱剩餘油量的方法大概就屬於這個最可行,而且這個功能顯示的里程數也還蠻準確的,可以做為參考使用。

若改切換下方的 SET 按鈕,就可以將儀表板改顯示為進氣溫度(INAIR)、計時顯示、進入賽道顯示設定(RACE INFO)及進入功能設定(SETUP)目錄等選項切換,若要進入這兩個設定目錄,也只需要長按 SET 鈕即可。

賽道顯示設定內,可以顯示有史以來最快單圈時間(BEST-EVER)、本次最快單圈時間(BEST)、最後一圈單圈時間(LAST)、並還有刪除有史以來最快單圈時間的功能,這些大多是在封閉賽道上透過左把手超車燈按鈕進行手動計時設定,S1000RR 的 ECU 也可以透過選配紅外線接收器記錄此類資料,不過最好的方法還是另外租用賽道提供的官方計時器,才是最正確的單圈時速判別標準。

功能設定目錄內,可以調整動態阻尼控制(DDC-SYS)、配備設定(EQUIPMENT)、賽道配備設定(RACETRACK)、將所有設定回到出廠預設值(FACTORY RESET)等功能,對於不同的功能,BMW 也讓這些功能在不同的子目錄內提供設定。

在動態阻尼控制設定 DDC-SYS 內,可以設定 DDC 系統的後避震回彈(REAR REB)正負七段調整、後避震壓縮(REAR COM)、前避震阻尼(FRONT DMP)正負七段調整、避震阻尼感應歸零校正(CALIB)、行進中改變阻尼開關(SET-DR)、重置此動力模式下所有設定(RESET ACTUAL)及重置所有動力模式下所有設定(RESET ALL);這些功能大多都是能調整出最適合騎士以及賽道使用的情況,而避震阻尼感應歸零校正這功能,是要讓 ECU 知道當車輛完全沒有負載騎士或乘客及背包時的車體重量,藉此建立歸零點,這樣以後要調整時才不會漸漸的失準。

配備設定(EQUIPMENT) 方面,可以看到有時間設定(TIME)、儀表板背光設定(BRIGHT)、超速設定(WARN SPEED)開關、大燈故障警告(WARN LIGHT)開關、即時傾角顯示(BANK DISP)開關、動態循跡控制系統介入情況(DTC DISP)開關及煞車力道顯示(BRAKE DISP)開關,最後面這三個開關要選擇開啟後,儀表板才會有主動顯示傾角及煞車力道、循跡系統情況等,而大燈故障警告這點也還蠻好玩的,若這功能開啟,大燈燈泡故障下,儀表板的警示字樣就會亮起,不過大燈燒毀應該從車頭就可以看得出來,不太需要另外提示吧

這些則是賽道配備設定(RACETRACK),可以設定換檔提示燈(RACE: GSL ON-RPM)亮起時轉速以及熄滅(RACE: GSL OFFRPM)的轉速,藉此透過提示燈設定自己適合的轉速甜區來提醒換檔,當然換檔提示燈的亮度(RACE: GSL BRIGHT)也可以手動調整,在夜間就不會這麼刺眼,換檔提示燈閃爍的頻率(RACE: GSL FREQ)也能改變,當然剛剛也可以看到儀錶板同時顯示最佳單圈以及最近一圈單圈時間的功能,也可以透過這邊改變顯示的時間項目或者改變計時開啟方式(RACE:LAPTM TRIG),另外在國際賽道都會限制進入維修區的最高時速,S1000RR 也可以透過這邊設定維修區限速功能(RACE: PIT LIMIT)的最高時速。

最後就是將整輛車的所有設定完全重置,回到出廠預設值的 SETUP FACTORY RESET 功能,若有細心調教的避震器設定,或者其他功能等,最好在選用此功能前以紙筆記錄下來,避免重置後調整數值喪失的問題。

|

|

搭配這麼多電子控制系統的 2015 BMW Motorrad S1000RR 到底騎起來如何呢?小編以前騎過上一代的 S1000RR,以及日系四大廠的公升級仿賽也都有體驗過的情況下,跨上 2015 BMW S1000RR 首先就對其極低的操控重心覺得輕鬆,整台車靈活得不可思議,就像是騎上一台輕檔車一般毫無壓力,只是動力是源源不絕的公升級馬力扭力輸出,過彎時可以很輕鬆的的找到適合的路線,彎中要再度進行修正也不成問題。

直線方面在公路試駕時感覺並不是這麼深刻,只覺得路不夠長,無法發揮車輛的完整動力,但前些日在 2015 Taiwan BMW Motorrad Riding Experience 課程訓練的下午賽道自由體驗時,對 S1000RR 動力感到滿足,低轉速出彎扭力順暢不突兀,高轉速延伸性足夠,搭配快排系統更能完整體會出加速度反應,並且具有多種動力輸出模式以及多種電控系統設定,能夠讓 S1000RR 的加速感更貼近使用者的需求。

進彎時急煞退檔能感受到前輪 DDC 介入,讓龍頭壓縮情況進一步減輕到適當範圍,穩定的進入彎道過彎;減速時儀表板上的煞車力道顯示能讓騎士在會後知道進彎時煞車點的分佈及壓力,彎中更能透過車輛本身的傾角感知器在儀表板顯示當前傾角,也能在出彎時從儀表板上觀察到 DTC 動態循跡系統的介入幅度,這些資訊對於賽道使用者而言無疑是增加自身功力技巧的好幫手。

彎中穩定性因為 DDC 的輔助下,整台車能夠穩穩的進行過彎,雖然裝備重量為204kg,但搭配極輕巧的車身操控感,彎中可以更輕鬆的以內傾甚至側掛方式進行操控,出彎後的加速力道也透過 DDC 即時偵測車尾動態,並將後避震阻尼鎖定住,讓引擎輸出的力道能夠忠實的傳遞至後輪而不被避震器壓縮給吸收掉,更快速俐落的完成出彎。

METZELER RACETEC Interact K3 在 BMW S1000RR 上試駕時老實說效能有些不足,雖說 K3 輪胎使用的是多層次複合胎形式,這組前後胎在象牌官方說明下較適合街道使用,因此出彎時若補油較不細膩下,還是會感受到後輪即將失去控制的情況,不過還好 S1000RR 上搭載 DTC 系統,在此狀況時也及時透過電腦計算,讓後輪循跡性恢復,要做較激烈駕駛情況時,可能需斟酌換上更好的胎種如 Racetec RR 這類胎種比較適合。

|

|

2015 BMW Motorrad S1000RR 在各種方面無非是為了專業騎士而打造,輕巧的操控感卻搭配極有潛力的引擎輸出特性,在騎乘感受上真的是以輕鬆順暢形容再適合不過,BMW 的機車都有一種特性,就是當騎上它的瞬間,就能瞭解到這台車該如何騎乘,不太需要花時間進行摸索,而 S1000RR 也帶來相同的感受,整台車設定得非常均衡,能夠讓騎士輕駕就熟。

雖說騎乘的感受如此,但是電子配備眾多,僅能透過儀表板以及把手開關進行調整設定的方式,在現代社會人手一支智慧型裝置的情況下略顯落伍,也許原廠可以另外開發無線調整方式,透過手機藍牙或者 Wi-Fi 等功能,直接透過 APP 調整各項電子控制系統,藉此讓調整能夠更快更方便,不然光調整這些功能還需要對照車主手冊,相信大多數的人都會覺得麻煩吧?

不過整體而言,2015 BMW S1000RR 帶來的還是超過前一代車款的感受,尤其 DDC 控制前叉及後懸吊後,車體支撐性更是好上一截;在進口打檔車款已經算是少眾的仿賽車款,S1000RR 車系能見度卻不低於日系車廠的旗艦車款下,相信 S1000RR 系列的口碑已經建立起來,就看是否會有更多人選擇拋棄日系,加入 BMW 新款的 S1000RR 大家庭吧!