Iloveleica wrote:

光源足夠下 M9畫...(恕刪)

確實ccd在光子靈敏度與訊號品質是比較好,但是同樣因為他不是像cmos獨立位址與放大器易做雜訊處理。

而且本身設備專利限制廠商與成本,在製造大型感光元件與高畫素,耗電與其他方面等發展,對於商業發展有限!

再來就是即使同樣拍攝黑白,mono並不等於m9,兩者解析力是相差許多!

下面也是ERWIN結果,mono>> m 240> m9。

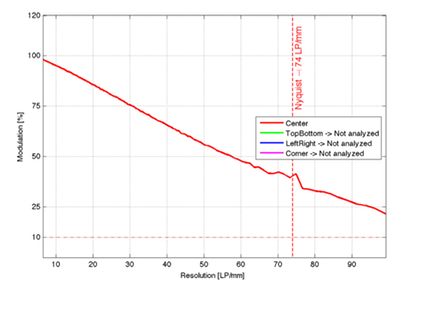

(18MP) LEICA MONo

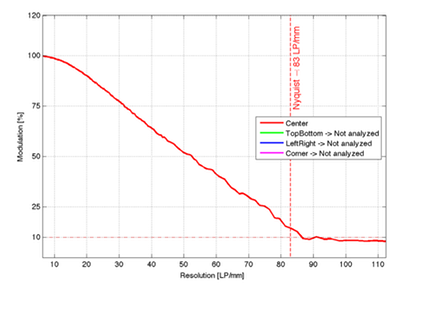

(24MP)LEICA M

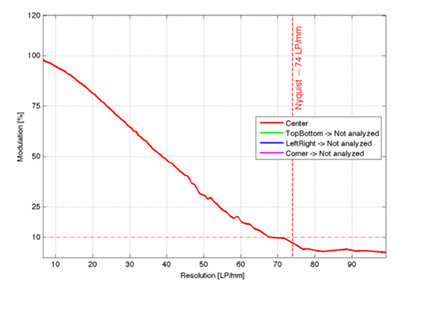

(18MP)LEICA M9

Iloveleica wrote:

LEICA的新機繼續延用CCD的話,照片成像也不會走味太多

Iloveleica wrote:

只是新的A7IIR也出來了,假設接28MM以上的LEICA鏡頭也不成問題,我只好也下手買一台來當作多功能機了