順便看看2023客家博覽會的展期,也到這個週日就截止。

再看看天氣預報,星期天會是個晴朗又不太熱的好天氣。

於是當下決定把兩個月前預排好的龍潭茶鄉行程拿出來,

打算到新開幕不久的臺灣客家茶文化館,再加上龍潭一帶走走逛逛。

順便問了問家中的小狗:「星期天一早出門去龍潭走走好不好?」

這小子心想每次跟老爸出門總有好吃的,這次應該也不例外。

於是頓時改變了晝伏夜出的習性,一早爬起來一起出門去玩耍…

(其實,上午9:00對大學生而言也算「一早」了吧?……

)

)因為時序已經進入畫短夜長的季節,所以白天的時間能造訪的地方有限。

我們到達龍潭市區,停好車已經接近11點,所以只去了…

- 太平紅橋:一座於今年滿100歲的紅磚橋,是臺灣少數尚存的紅磚橋之一,昔日大平村與三坑子的聯絡孔道。清治時期,三坑子為大漢溪畔的貨物轉運站,而打鐵坑溪對岸的大平,只能涉溪進出三坑子,既不便又危險。日治時期,因修建桃園大圳,大倉組進駐三坑子,兩村士紳趁勢倡議建橋。因而在庄役場補助並配合兩地居民捐款,合力於1923年2月竣工。太平橋曾在2002年入選臺灣歷史建築百景第65名,現在附近是親水公園與自行車道,適合遊憩到訪。

- 臺灣客家茶文化館:2022年12月10日正式開館的臺灣客家茶文化館,係在前瞻基礎建設浪漫台三線計畫中,由桃市府與中央攜手斥資6.35億元共同興建。會想到訪這座開館還不到一年的新展館,主要原因還是在於客家時代劇《茶金》特展,將於10月底結束。由於個人相當喜愛《茶金》中的時代背景,因此特別來看看這場將戲內道具、場景統整展出的展覽,順便了解臺灣的茶文化發展史。整座展館依地勢而建,而且有一側是塑造成常見的茶園山坡造型,或許等到上面栽種的茶樹再大一點,就會和真正的茶園一樣。(有看到照片中的小惡魔嗎?)

- 龍潭大池:這座位在龍潭市區的大型埤塘,早期主要功能為調節水量和灌溉農田,現今則轉變為當地居民主要遊憩場所,更是外地遊客到訪的觀光景點。池內有祀奉關聖帝君的南天宮,另外還有一座吊橋與一座九曲橋,在岸邊與橋上欣賞池面風光,不同角度就有不同風景。

- 鍾肇政文學生活園區:此處原為龍潭國小的教職員宿舍,是興建於1933~1938(昭和8~13)年間的日式建築,全部共計4棟。其中鄰近龍潭國小側門的南龍路11號,是作家鍾肇政在擔任龍潭國小教師時的住處,除了曾於1956年起在這裡生活11年外,並在這期間創作出知名的《魯冰花》和《濁流三部曲》等2部小說。這些日式宿舍建築在經過整修後,其中的2棟雙併宿舍與1棟獨棟宿舍,2019年4月時在作家鍾肇政本人見證下,以「鍾肇政文學生活園區」為名開園。老狗在2020年初曾經造訪此地,但發現展出內容已有部分更新,值得再訪。

- 龍潭武德殿:龍潭武德殿就位在龍潭國小現今的正門對面,現在與龍潭公學校日式宿舍同屬鍾肇政文學生活園區。龍潭武德殿創建於1930年(昭和5)年 ,為仿唐式宮殿建築,屋頂為木構架「入母屋造」,類似中式建築的歇山頂,牆面基座加高,採RC加強磚造。目前為桃園市轄區內唯二武德殿之一,內部空間寬廣,因此相當適合作為展覽會場。

- 客家青創孵育基地:由龍潭圖書分館舊建物變身而來的「客家青創孵育基地」,主要用作客庄青創團隊的培育空間與平台。在2023客家博覽會期間,內部部分空間作為衛星展館之用。即然都已經到了龍潭市區,當然在吃飽飯後順便步行前往一探。

- 桃園市立圖書館龍潭分館暨鄧雨賢台灣音樂紀念館:在2018年11月6日開館的「桃園市立圖書館龍潭分館暨鄧雨賢台灣音樂紀念館」,是桃園市立圖書館各分館中面積最大者。大部分室內空間做為圖書館用途之外,一側尚有一棟獨立空間作為鄧雨賢臺灣音樂紀念館。鄧雨賢為知名臺灣歌謠創作者,所創作的四季紅、月夜愁、望春風及雨夜花,可以說是所有臺灣人都知道的歌謠。在2023客家博覽會期間,鄧雨賢台灣音樂紀念館內部部分空間同樣作為衛星展館之用,所以順道前往一探,才得知原來這是座與傳統展出方式不同的數位化展館,內部的有聲展出採用大量數位化的器材。

- 鵝有雞燴(午餐):這家是步行在龍潭市區覓食時,偶然見到門口有許多人在排外帶。在看到招牌中有「炸全雞」三個字時,就決定和兒子一同走進店內坐下候餐,點了炸全雞與涼麵,看看等會兒上桌的會不會真的就是一整隻炸雞? 結果真是童叟無欺,是完整的、去頭去腳的1隻炸雞。另一份餐則是泰式炸魷魚配魯肉飯。至於好不好吃?現炸的雞肉和魷魚當然好吃,下次女兒回來,再帶全家人來這裡好好享用一番。

有興趣的朋友可以參考參考。

原先規劃的地點還有聖蹟亭和三坑老街,如果再早個2小時出門,應該就可以達標了…

以下就按造訪的先後順序來分享各個景點!

✅ 龍潭大池

因為我們出發的時間稍晚了點,所以第一站選擇來到龍潭大池,主因就是考慮覓食。龍潭舊名菱潭,或許是因為昔日池面佈滿野菱。

後來傳說池中有黃龍現身,因此被改稱為「龍潭」。

不過現在怎麼看也看不到有菱角生長在潭中…

潭中有一小島,島上有座寺廟,在晴朗的天空下,風景挺漂亮的!

換個角度來欣賞湖光山色,可惜天空多了那幾條電線…

池中未見野生菱角,池畔倒是見到一群野鴨。

家中小狗問為什麼這鴨子這麼大? 這可是正宗紅面番鴨呀!

順著長堤走向池中小島,是座頗有規模的寺廟。

寺廟旁的大池平面圖。

原來這座小島有三條路線與岸邊相連接。

有一條是觀光吊橋、一橋是九曲橋,另一條就是我們走過來的長堤。

大池中的小島不怎麼大,正好容納這座寺廟。

這座寺廟所在的池中小島,面積大約五分多,

在二戰後,地方人士認為該處風光澈灩,

故有在該處籌建廟宇之議,可兼具地方信仰與發展觀光。

1972年,廟宇興建完工,因位在池中,環境清幽與世俗隔絕,

像是仙界中南天門聖地一般,因此命名「南天宮」。

南天宮主祀關聖帝君,為儒、佛、道三教合一的廟宇。

整座寺廟計三層樓,

一樓主祀神關聖帝君、文昌帝君、王母娘娘、地母娘娘、五路財神、六十太歲、斗姥星君、月老星君。

二樓主祀觀世音菩薩、文殊菩薩、普賢菩薩。

三樓主祀玉皇大帝、三寶佛、三官大帝。

在一樓大殿外即可見關聖帝君聖像。

宮前有一小池,池中有龍,於是構成了池中有池的特殊景像。

由小島往岸邊望去,風光明媚。

眼前的浮動碼頭應是提供遊船使用。

簡單參拜關聖帝君,欣賞湖景後,從另一側九曲橋走回岸邊。

從九曲橋上可見另一座連接小島與岸邊的吊橋。

小島與吊橋,湖光水色,頗能引人駐足。

前提是天氣不能太熱…

走過九曲橋到達岸邊,正是南天宮的山門。

接下來當然是走進市街裡覓食去。

✅ 鵝有雞燴(午餐)

在龍潭大池邊就是熱鬧市街,走個幾步路就經過了「菱潭街興創基地」。一處從舊市場改造而來的市集。

在2020年初,老狗就曾經到過這裡。

當時受到COVID-19的影響,裡面開店營業的商家相當少。

三年過去,這種狀況似乎沒改變。

又或許是我們太早來,店家還沒開門營業吧?

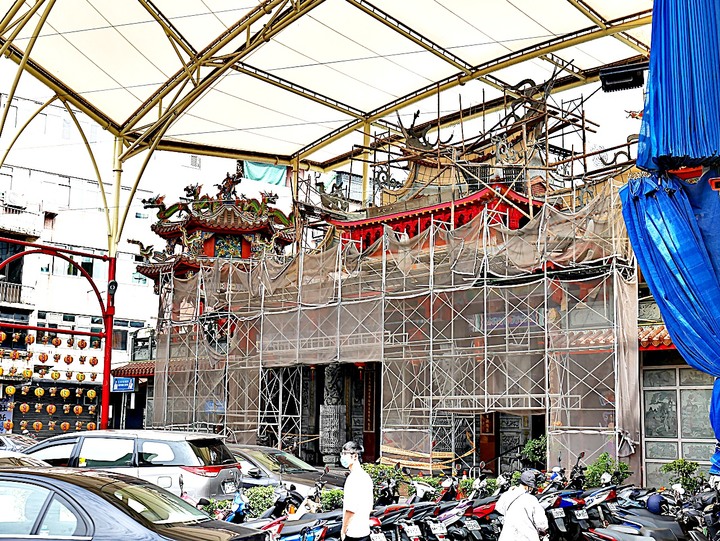

順著熱鬧的龍元路往前走,前方就是龍潭的信仰中心—龍元宮。

老狗一邊往前走,一邊叫小狗看到想吃的店家就停下腳步,進門好好享用一番。

走著走著看到這個—炸全雞飯,好像挺厲害的呀!

而且門口都是看起來像在地人的人在排隊,應該不會是雷才對。

問了一下,這些人全是外帶的。

再看看店內還沒有顧客內用,當然立馬轉進…

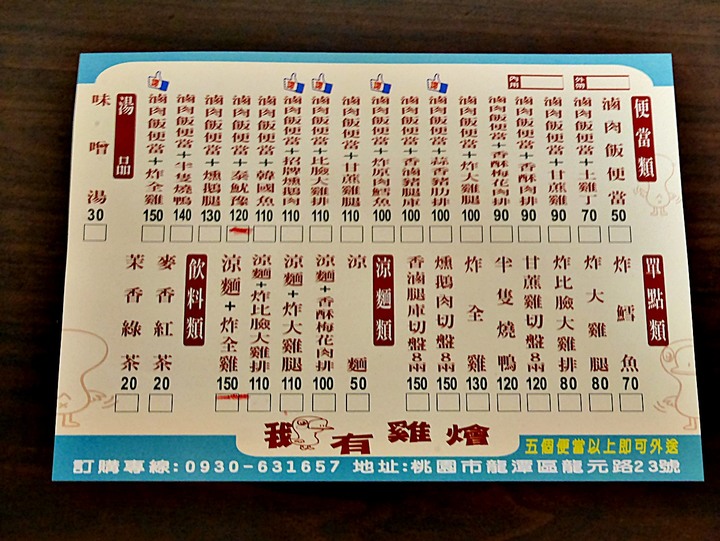

拿了菜單,兩個人就點這2樣,來看看炸全雞、炸魷魚和滷肉飯便當是個什麼樣子。

因為排隊外帶的客人真的很多,所以我們等了大約15分鐘。

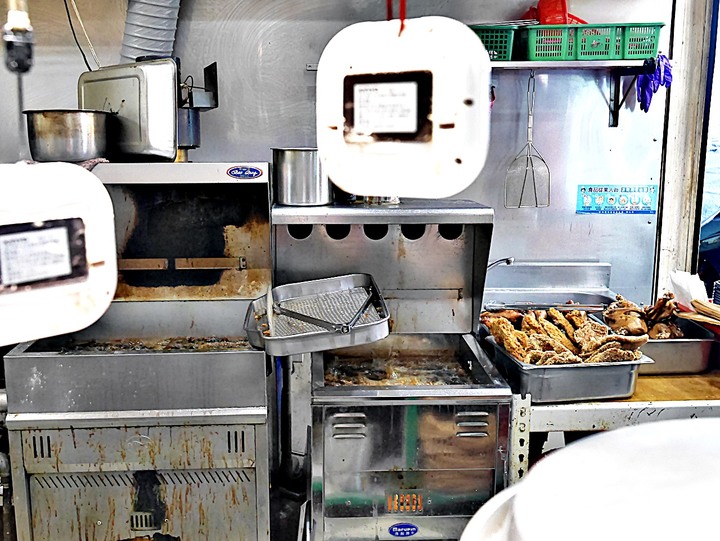

利用這一小段時間在店裡拍了幾張他們的工作照片。

這裡的2個炸鍋好像一直沒停過。

鐵盤子裡有好多片大雞排。然後看板上的鵝肉、燒鴨不是隨便寫寫,還真的在一旁等候…

點完餐15分鐘後,這四大盤就出現在我們的桌上。

這真的是整隻雞下鍋油炸的,不過已經去頭去腳了。

據小狗口述真的很香很好吃,可是很燙手,雖然有提供手扒雞手套…

油麵的最大用途是解炸全雞的油膩,不過份量有限…

至於老狗的這一份,那魷魚可以吃的出來是一整隻,個頭也不小。

配上這一大碗還有炸排骨與油豆腐、滷蛋、高麗菜、筍干的便當,真的是飽到翻過去。

基本上,我們2個人花了30~40分鐘吃掉這些東西。

好吃是好吃,只是這份量實在是…

拍下店門照片,女兒如果回來北部,帶來一起再試試炸全雞…

原來這家店的店名是「鵝有雞燴」,見識到了!

吃太飽不可能馬上上車,繼續在龍潭街上走走,前往下個在市區內的景點。

正巧遇上龍元宮整修,留個紀錄吧!

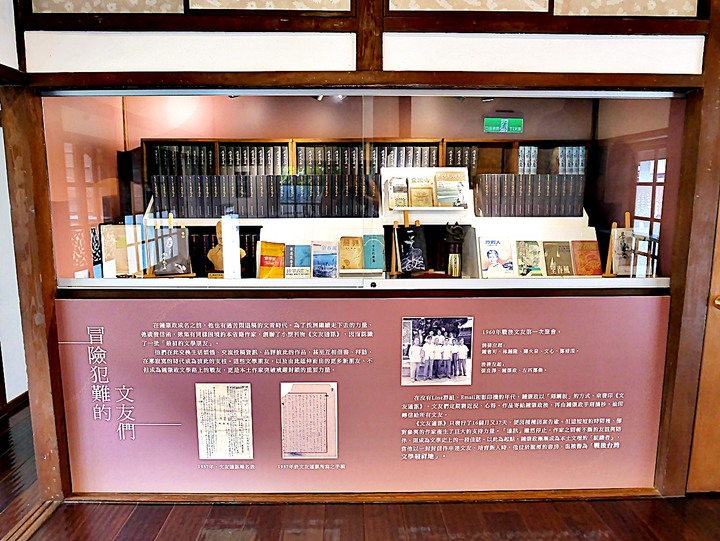

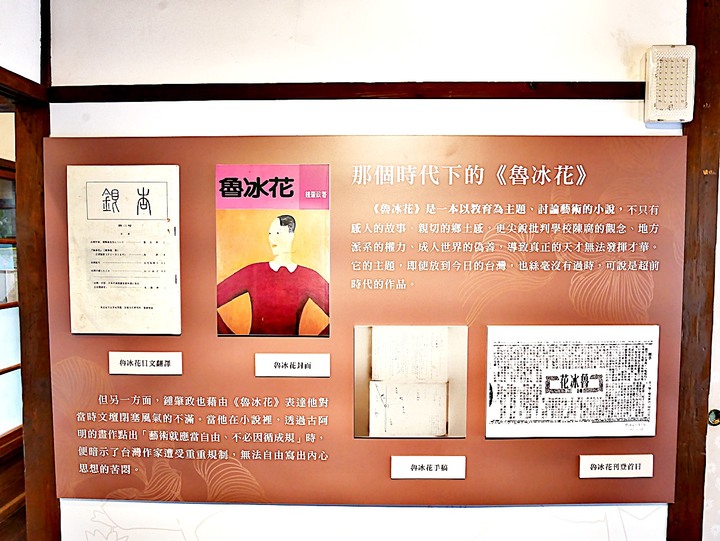

✅ 鍾肇政文學生活園區

再走個幾步路,來到鍾肇政文學生活園區,就在南龍路上。這4棟日式宿舍興建於1933~1938(昭和8~13)年間,為龍潭國小的教職員宿舍。

其中鄰近龍潭國小側門的南龍路11號,是作家鍾肇政在擔任龍潭國小教師期間的住處。

鍾老自1956年至起在這裡生活11年,

陸續創作出知名的《魯冰花》和《濁流三部曲》等2部小說。

因此在這幾棟日式宿舍完成修復後,在其中的三棟,

包括鍾老住過的那一棟,以及國小對面的龍潭武德殿,

共同作為鍾肇政文學生活園區,於2018年4月20日開園。

今年的2023世界客家博覽會,鍾肇政文學生活園區作為衛星展館之一。

在展期的最後一天造訪,正好看看自2020年初來參觀之後,展間內部的更新。

基本上,由於已經登錄為歷史建築,外觀上不會有太大改變。

站在路邊可以看到這長長的一整列日式宿舍建築,每棟的大門都是向著馬路的。

但因方便作為展場,以及無障礙進出路線的規定,

現在2棟雙併宿舍的進出位置改為經由原本的裏玄關,也就是側門進出。

在入口旁的開放時間看板。現在中午不休息了。

不過國定假日與週一是固定休息日。

走進大門後先見到園區平面圖。

基本上整個園區由三棟日式宿舍建築構成。

最靠近入口處是3號,為獨棟宿舍,其他兩棟則為二戶建雙併宿舍。

從內部空間大小與格局來推測,應該全部都是判任官丙等宿舍。

很好奇的是從未見過獨棟的判任官丙等宿舍,

莫非3號那棟的右半邊,也就是門牌的1號是被拆除的部分?

我們走進園區裡後,先往裡面看看整個園區概況,順便找找洗手間…

一棟接著一棟的日式宿舍,環境相當幽雅。

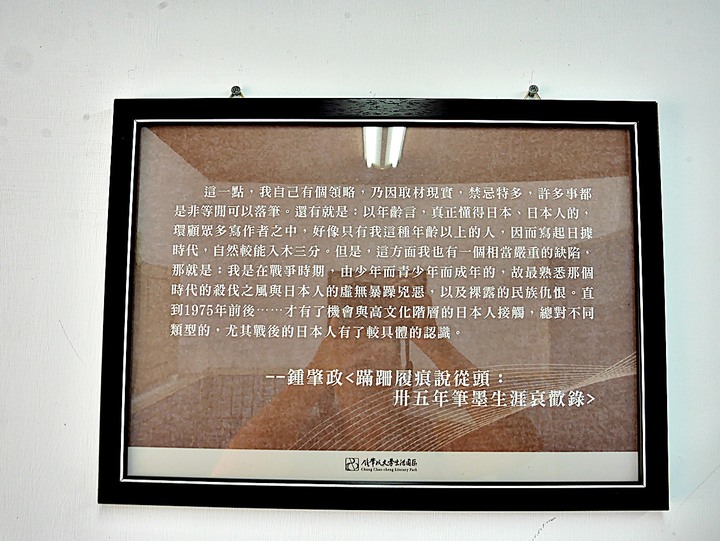

內部的某處,牆上掛著鍾老從事寫作的心聲。

外部的空間裡有些很特殊的建築存在,像這個是豬圈。

鍾老擔任教師的時代,國小教師薪水微薄。

家中又食指繁浩,只得找些副業來貼補家計,養豬便是其中之一。

在牆邊還有一口古井,是昔日鍾家及住宿舍的教師們的水源

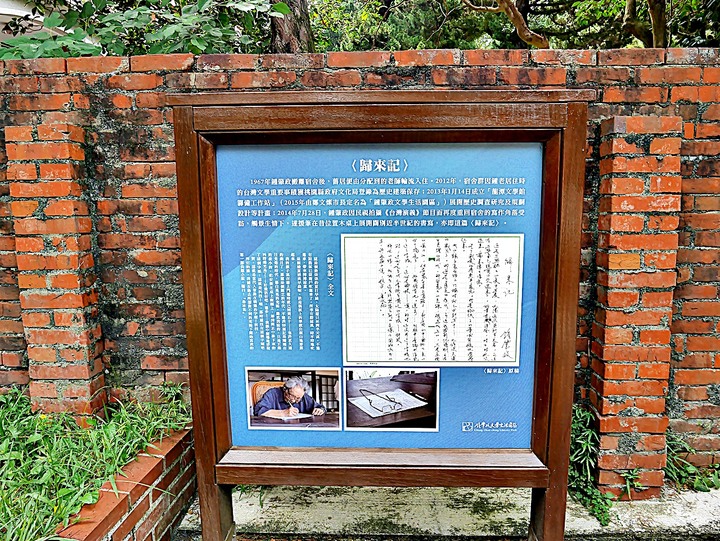

鍾老在離開這裡大約半世紀後,重回此地時所寫的《歸來記》。

50年,時代在進步,很多事情也意想不到。

據說是鍾老的父親所搭建的工具間,現在保留外觀,內部改建為園區的洗手間。

先從最靠近龍潭國小側門的南龍路9號及11號開始參觀。

因為判任官丙等官舍空間並不大,所以轉作展示空間時,通常會將兩戶打通為一個空間。

至於進出的位置就是原本其中一戶的側門,經由裏玄關進出。

因為11號就是大約60年前鍾老的住家,因此這棟的展示就以鍾老的家居生活為主軸。

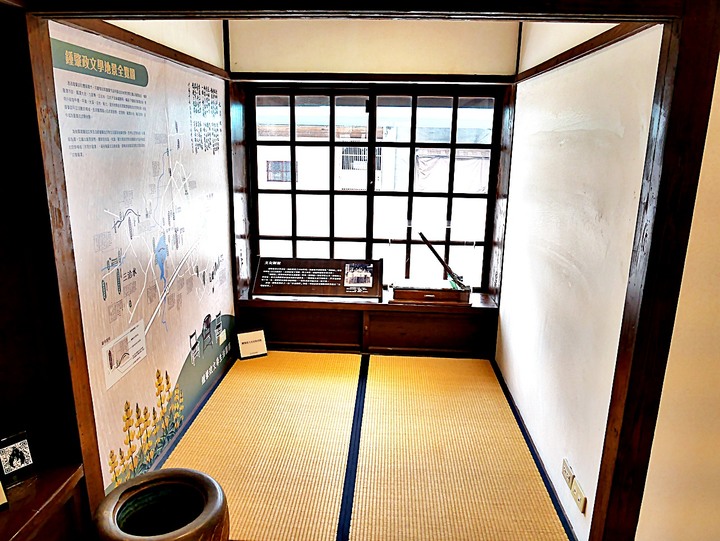

裡面的格局還是保留日式宿舍時期的形態,只是兩戶之間的緣側被打通作為通道。

照片中,右邊有欄間的位置就是宿舍的表玄關,外面就是大門。

左邊就是打通後的緣側。

這裡是居間的位置,一旁是常見的押入。

這裡展示鍾家8口人的照片。

以前的人真的很厲害,這麼小的空間可以擠這麼多的人…

鍾老寫作的書桌,上面放的是他的作品《魯冰花》,還有2014年時所寫的《歸來記》。

在旁邊放了一些鳥籠,其實只是意像展示。

這個位置是11號這戶的表玄關,緊臨大門,不太可能在這裡養鳥吧!

據說當年鍾老的夫人張九妹女士秉持客家人克勤克儉的精神,

利用家中的空間養豬和養鳥,正好趕上當年養「十姊妹」的熱潮,小賺了一筆錢。

加上養豬的收入,幫鍾老買了上一張照片中的書桌,成為鍾老寫作的小天地。

這個小小空間是大女兒睡覺的地方。

現在的人只會想到在這裡拍網美照…

使用像這樣燒炭火的暖爐,是日治時期留下的習慣。

另一邊是鍾老的父母親與小兒子睡覺的空間。

小房間裡有鍾母的梳妝台。

小型衣櫃與收音機。

因為鍾老的宿舍是邊間,因此旁邊向外增建,作為廚房與飯廳。

這裡是很純粹的意象展示,遊客不能走進來。

走出9號與11號,來到5號與7號。這棟雙併宿舍的展示內容變化較大。

現在展示鍾老一生的經歷、創作作品,以及為推動在地文學所努力的紀錄。

故事當然要從鍾老的少年與青年時期說起。

由於家庭與時代因素,鍾老在1925年出生於龍潭,但住過大稻埕。

也曾因學業而住過淡水、彰化,分別就讀淡水中學校及彰化青年師範學校(現彰化師大)。

在師範學校畢業後,被徵召入伍擔任學徒兵,此時已是1945(昭和20)年。

不久,二戰結束。

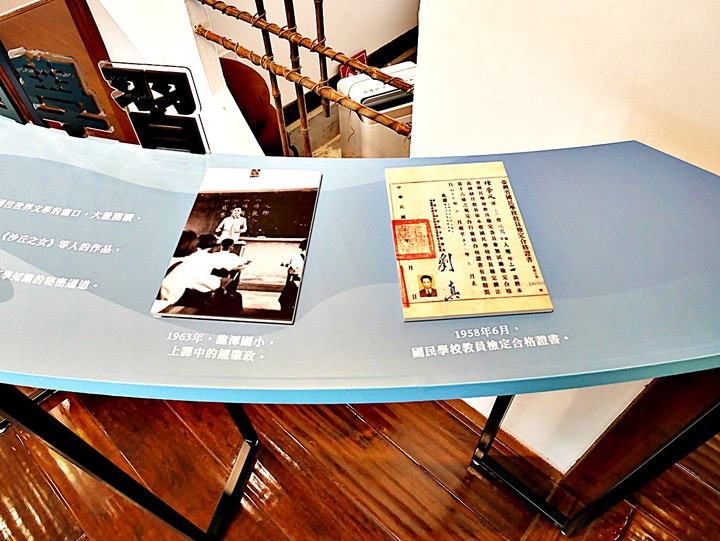

這裡講述了他青年時期的經歷,以及展示一些老照片。

1945年之後,在臺灣使用的語文由日文瞬間轉換為中文。

鍾老在二十歲之前學習的日文瞬時成為文學創作的負擔。

在當時的政治環境與時空背景下,本土作家就立足點上已經飽受壓抑。

再加上主流語文變成不熟悉的中文,在文學創作更是遭受沈重打擊。

於是,鍾老在1948年考上臺大中文系,

但讀了2天就因為聽不懂來自大陸的教授授課,而決定休學,返鄉自學。

並以翻譯日文作品為中文作為練習中文寫作的素材。

這裡展出不少由鍾老翻譯的作品。

到1958年,就已經取得國民學校教員檢定合格,已經能夠以中文流利的上課教學。

除了文學之外,鍾老也喜愛臺灣本土音樂。

並因此而寫了以音樂家鄧雨賢為主角,並以他的作品《望春風》為名的同名小說。

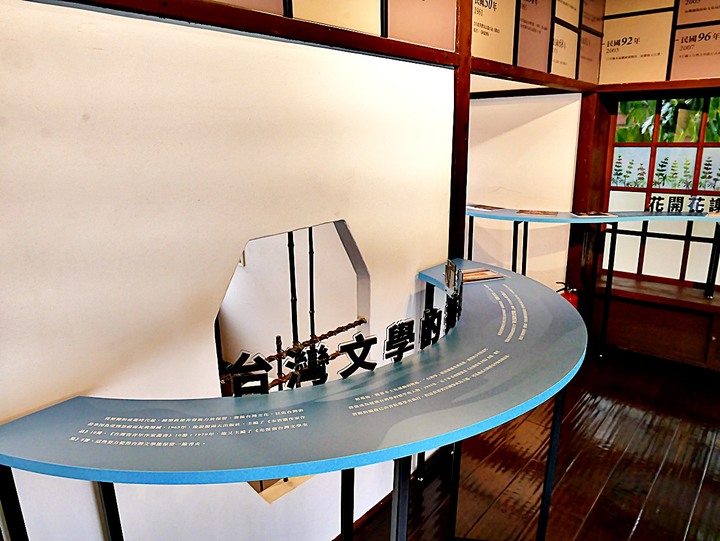

除了多產的創作之外,鍾老致力於還推動臺灣本土文學,參與許多推動的活動。

特別是有關客語文學的推動,更是不餘於力。

這裡展出了不少活動照片。

鍾老一生中不僅多產,而且致力於推動本土文學,還創造了臺灣人的共同記憶。

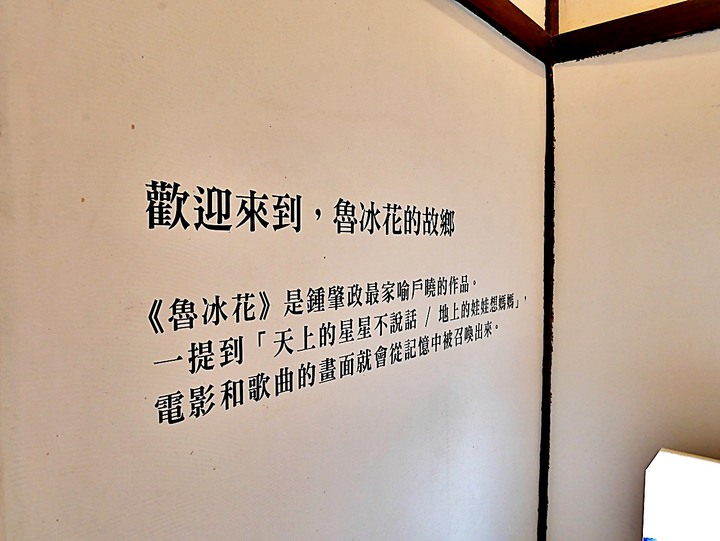

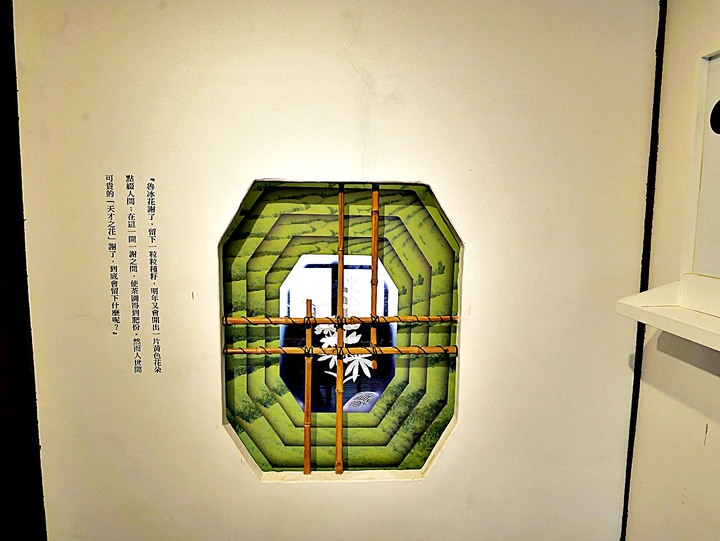

這裡的「共同記憶」就是《魯冰花》,在另外一棟宿舍展出。

這裡所展示的是他一生的年表,對於臺灣文學及文壇的貢獻可說無人可取代。

- 前期

- 後期

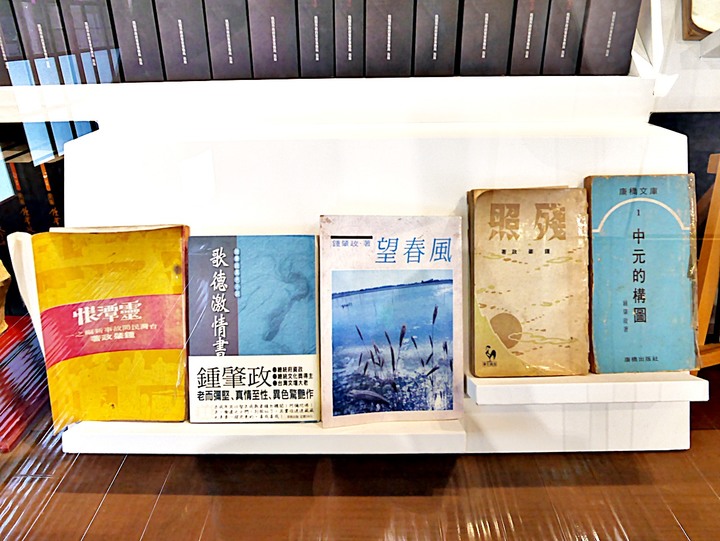

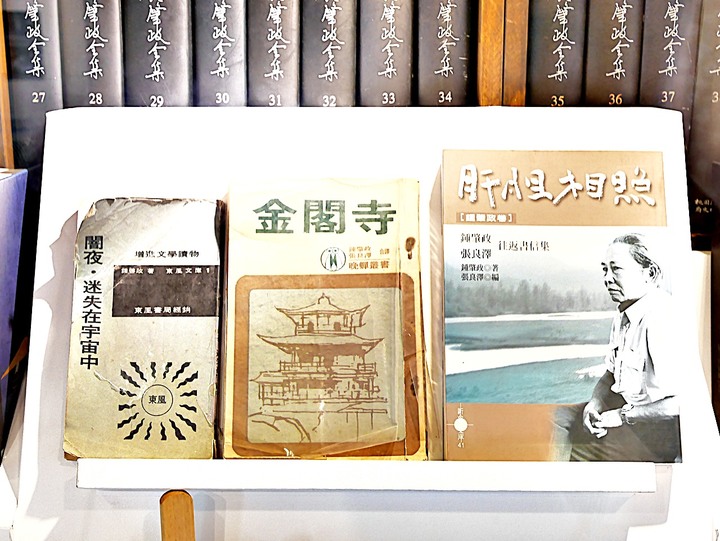

這裡是鍾老的作品作品全集,2004年時的桃園縣政府文化局曾編為《鍾肇政全集》38冊。

這其中有多部小說,從1963年出版的《殘照》,到2003年出版的《歌德激情書》。

時間跨距非常大。

《望春風》是小說,以音樂家鄧雨賢為主角。

《原鄉人》則是為作家作家鍾理和所寫的傳記。

這裡的《肝膽相照》是鍾肇政與張良澤往返書信集。

《金閣寺》為譯作。

旁邊還有個櫃子,裡面有許多著作書名的牌子。

老狗玩起抽抽樂來,抽到最早期的創作《濁流三部曲》。

是第一部大河小說,創作時間為1961至1963年。

內容分為第一部《濁流》、第二部《江山萬里》和第三部《流雲》。

展出的內容很有可看性,但也不要忘了欣賞日式建築的室內空間。

但是經過整理後,已經不容易看出原本空間的用途。

當然,這種傳統窗戶還是可以拍張網美照的!

走出5號與7號這棟,外面庭院挺有日式風情的。

來到最接近街角的這一棟,見到鍾老坐在外面等著我們大駕光臨。

在這裡有一面「原有牆壁」。

令人很嚴重的懷疑是不是因為日式宿舍的右半邊被拆了,

才會出現這麼小的一戶造宿舍?

也因為被拆了,所以出現這面磚牆?

這棟宿舍內部展出的就是臺灣人的共同記憶—《魯冰花》。

大概是40歲以上的人都會對這3個字有印象,

因為《魯冰花》不僅是小說,還曾經被翻拍成電影。

更有一首同名的主題曲。

這裡所寫的是《魯冰花》的創作背景。

當然還有其他與《魯冰花》有關的故事。

還有不同版本的《魯冰花》,包括英文版。

更多內容歡迎親身駕臨鍾肇政文學生活園區來了解。

看到唯一一顆紀念章,蓋回家吧!

參觀完畢,走出園區,就來到了龍潭國小的新校門。

現在的側門是舊校門,新校門是2016年整修時新建的。

對面就是武德殿。

老狗曾在2020年時到訪鍾肇政文學生活園區和武德殿。

如果對這二處歷史建築的細部有興趣的話,歡迎點選下方連結。

相同的內容在這篇就不再重述。

桃園 龍潭 鍾肇政文學生活園區、武德殿與菱潭街興創基地 – 緬懷一代臺灣文學宗師

✅ 龍潭武德殿

龍潭武德殿興建於1930(昭和5)年,為街庄級武德殿。和現存的大溪武德殿、新化武德殿等屬同一等級。

武德殿興建的目的在於提供日治時期警務人員練習武術的場所。

是由大日本帝國時期的大日本武德會推動興建。

因此大多是由警察機關發動地方人士捐款,再由官方補足不足部分。

使用管理亦由當地警察機關負責。

臺灣現存的武德殿內部大多為一間大空間,

但龍潭武德殿因已有多次整修,而且在國府接收後轉為其他用途許多年,

因此內部格局和當年作為武德殿時已大為不同。

不但被分隔為數個空間,地板也改成磨石子,與其他的武德殿保有木地板不同。

門前兩棵高聳台灣羅漢松,直徑超過30公分,非常壯觀。

不過可能前一天有人借用前方的廣場辦活動,今天撤場。

所以停了貨車,干擾拍正面照…

只得走近一點,拍張正面入口照片。

屋頂為四面坡頂式的「入母屋造」,入口亦同。

有看到入口頂部的這面鬼瓦嗎?

那3支槍是針對妖魔鬼怪而設的。

入口前方地上的意象圖示不知是什麼?

大門兩側全是仿古磚造,只有屋頂與門窗採用木造。

左右兩側各有一個較小的入口,頂部有片不大的雨遮。

- 右側

- 左側

內部的空間原本應該是一大間,但龍潭武德殿已經被用水泥牆隔開。

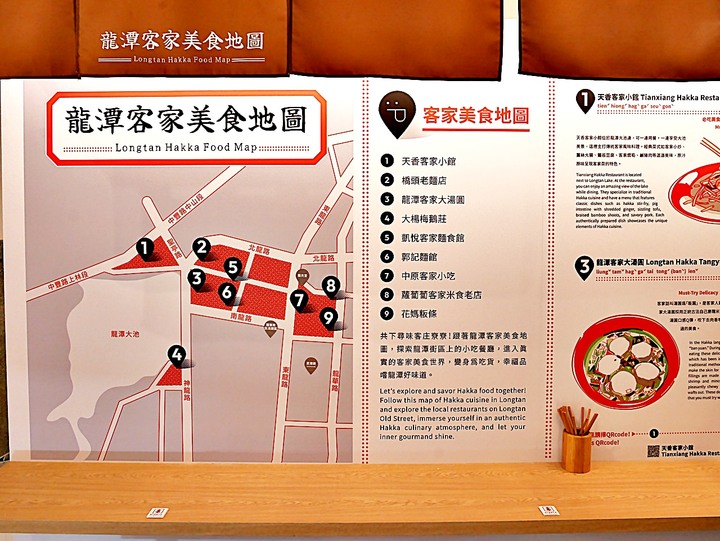

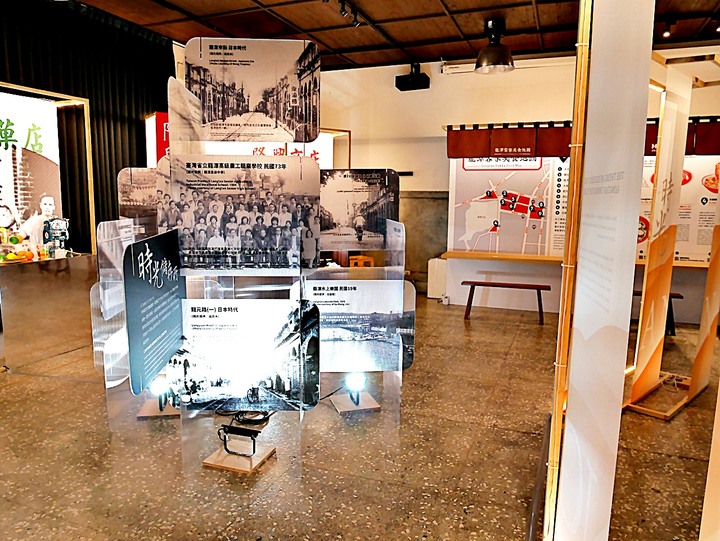

這天是2023世界客家博覽會的展期最後一天,這裡有「龍潭遶時光」特展。

主要介紹龍潭的客家美食。

這裡所列的應該都是老牌在地餐廳。

雖然看圖片覺得都很好吃,不過老狗比較想再光顧那個炸全雞…

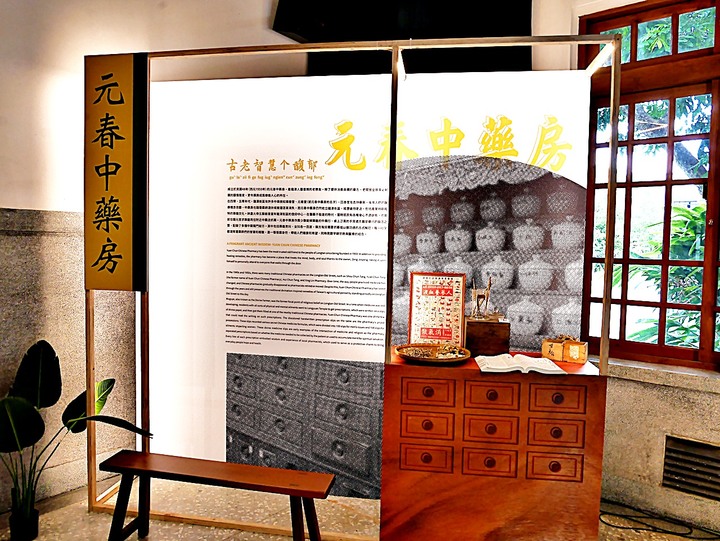

另外介紹一些在地商店。

- 隆興商店

- 松屋冰菓店

- 元春中藥房

展區裡還有老照片的展出。

- 時光儲存所(1)

- 時光儲存所(2)

- 時光儲存所(3)

這裡現在作為2023客家博覽會的衛星展區,所以掛了這面立牌。

簡單看過展出,走到武德殿後方,見到一個和兩側出入口相同的出口。

側看入口雨遮,修建的很有日式風格。

側面的鬼瓦上可見到這個只有1支對付妖魔鬼怪。

最後再拍1張入口的照片,相當漂亮的老建築。

✅ 客家青創孵育基地

「客家青創孵育基地」是利用龍潭圖書分館舊建物改造而來的。主要用為提供客庄青創團隊的培育空間與平台。

在2023客家博覽會期間,內部部分空間作為衛星展館之用。

所以內部的展出同樣也是最後一天。

這裡面展出的是傳統生活工藝,像是製香、茶藝等。

展場中間就擺出了一大堆香,全是在地生產。

照片展出手工製香流程。

龍潭製香達人介紹。

旁邊還有這些篩子,結婚喜慶用品。

另一邊是製茶業的介紹。

在地茶廠與茶人精神簡介。

讓遊客試試揉茶的感覺。

最後當然是在客廳「奉茶」呀!

✅ 桃園市立圖書館龍潭分館暨鄧雨賢台灣音樂紀念館

桃園市立圖書館龍潭分館於2018年11月6日啟用,是總館之外的最大分館。館區內分為A、B兩棟,其中的B棟作為獨立展出空間,現在是鄧雨賢台灣音樂紀念館。

因為展出內容偏向音樂,因此全面數位化。

可以在這裡欣賞由鄧雨賢所創作的臺灣歌謠。

這次的2023世界客家博覽會也利用了部分的空間做為衛星展場。

因此我們在離開龍潭市區後,就先到這裡來看看。

設在戶外的圖書館大立牌。

龍潭分館主建築,據說樓板總面積約2,540坪,是桃園市立圖書館所有分館中最大的。

庭院中所立的鄧雨賢半身像。

圖書館入口在二樓,一邊是閱覽室與開架圖書區,另一邊則是鄧雨賢台灣音樂紀念館。

在我們到訪當天是2023世界客家博覽會的展期最後一天,

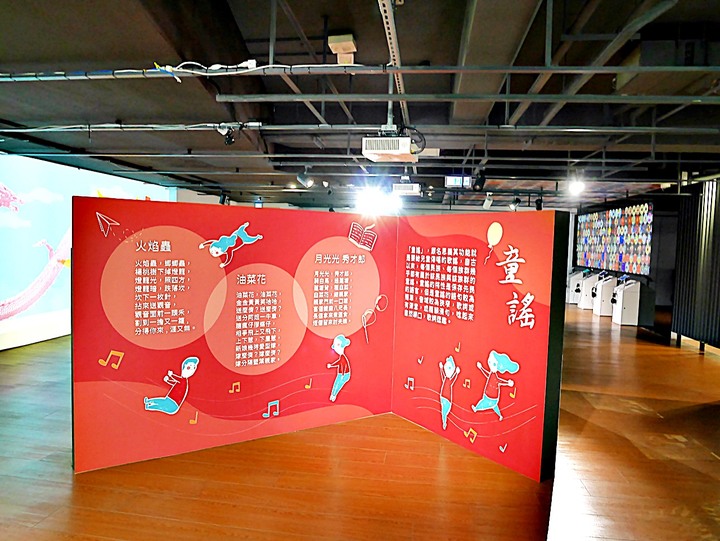

「唱遊客庄 憶起童樂」特展仍在進行當中。

因為是音樂性質的展館,因此館內有大量數位化的聆聽工具。

文字說明偏少。像這裡就是說明近百年來的臺灣音樂發展趨勢。

這裡是唱片業的發展介紹,有可互動的平台電腦可以選曲聆聽。

這裡則是鄧雨賢的介紹,還有他的主要作品「四月望雨」。

可以用平板和耳機來欣賞音樂。

還有桃園在地音樂的介紹。

唱片的實體介紹。

樓上的空間作為「唱遊客庄 憶起童樂」特展展示空間。

全部都是數位化互動式展出,給小朋友們玩遊戲,育教於樂。

只有中間這幾面看板是用來解說四週牆面的互動遊戲內容。

還有一整面音樂牆,可以自由選聽音樂。

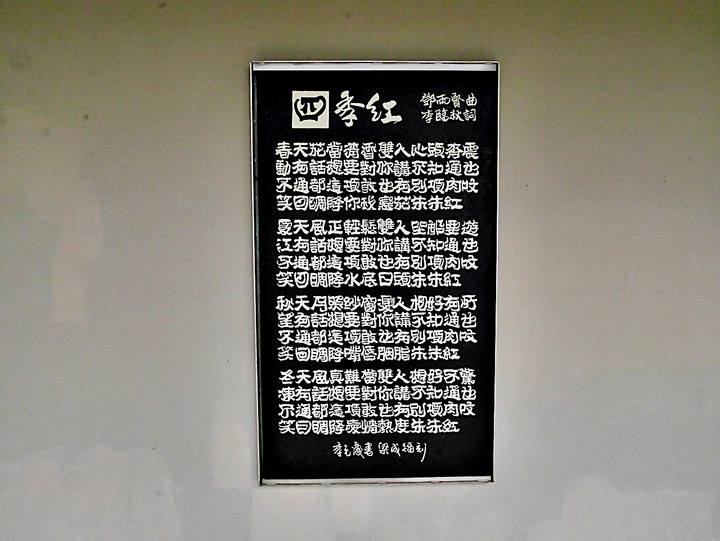

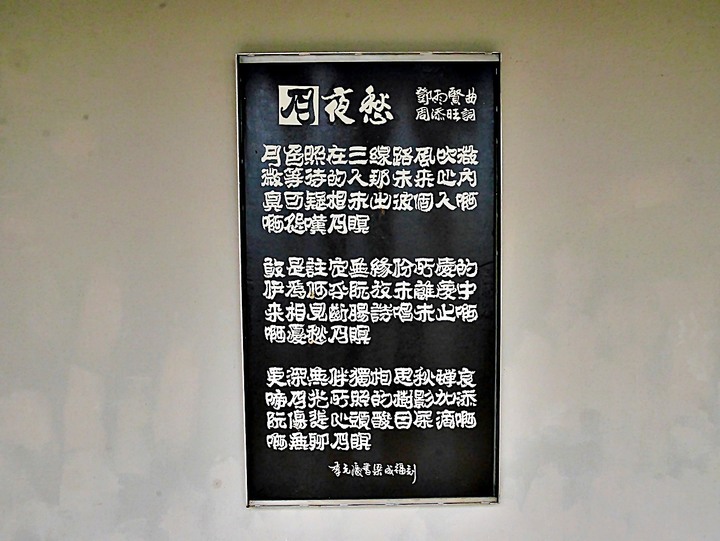

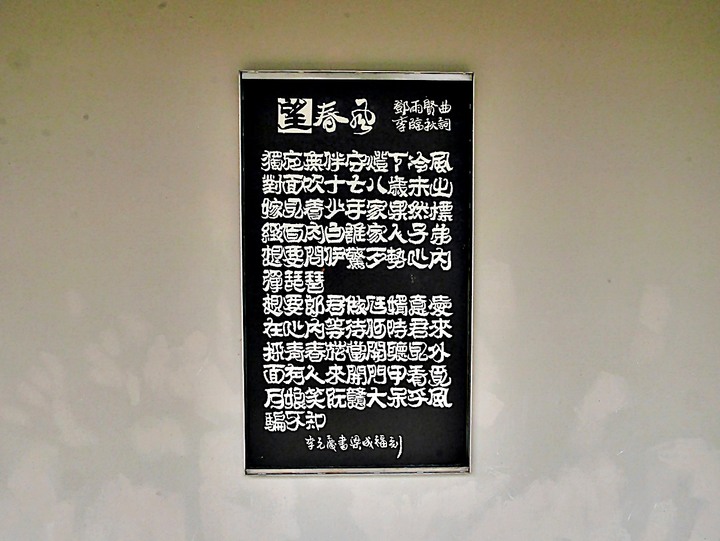

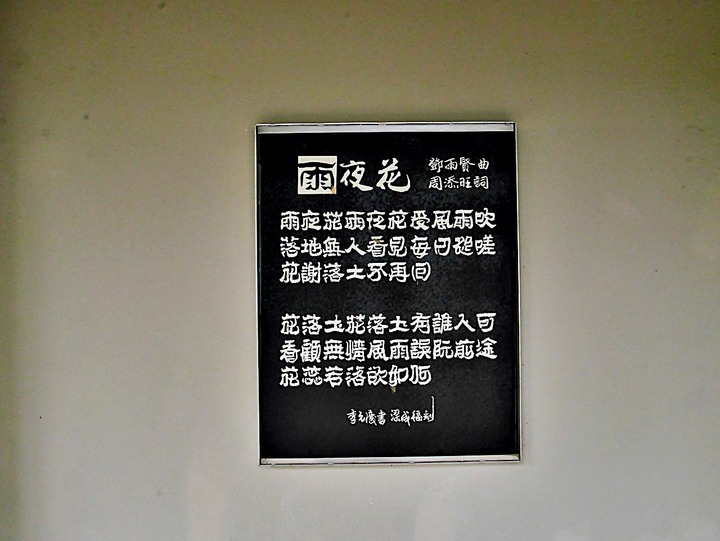

最後,在戶外還有四面石刻,分別刻著鄧雨賢的「四月望雨」4首名曲。

這4首歌應該是家譽戶曉吧!

老狗從小聽這些歌長大的。

國中時音樂課、進合唱團,也都是唱這些歌謠。

- 四季紅

- 月夜愁

- 望春風

- 雨夜花

圖書館的另一邊還有一棟空間,外觀亮眼,但做什麼用的就不了解了。

✅ 臺灣客家茶文化館

臺灣客家茶文化館於2022年12月10日正式開館,到現今還不滿一年。所在位置就在新開闢的高原交流道旁,緊臨小人國。

整座展館由桃園市政府與中央攜手斥資6.35億元共同興建,規模相當大。

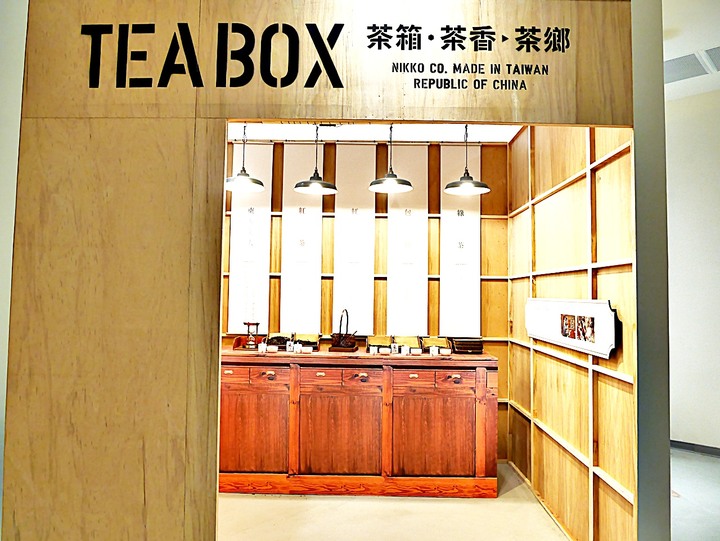

裡面除了有以客家茶為主題的主展館外,

還有特展區、手作教室、購物市集區、美食和品茗區。

不過老狗對這裡的吃吃喝喝比較沒興趣,

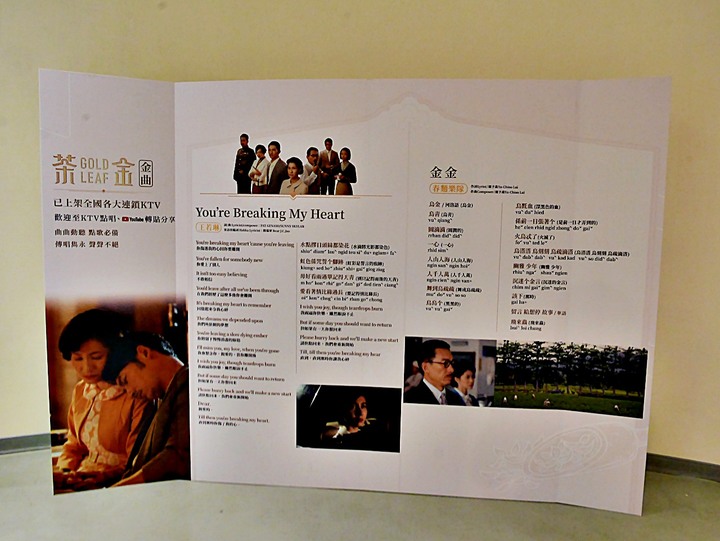

最有興趣的還是在特展區裡的《茶金.風華再現》特展。

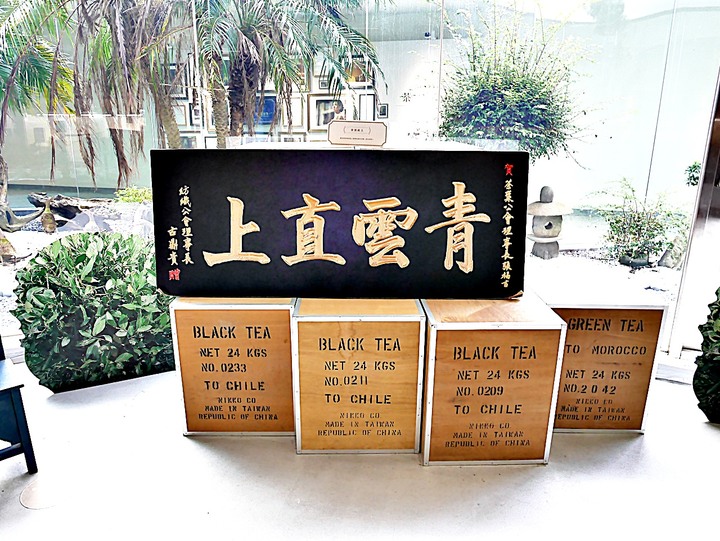

除了有戲中要角的介紹外,還把拍戲場景重現,使用的道具也在這裡。

讓展場像個攝影棚,挺有趣的。

由於《茶金.風華再現》特展即將結束,

沒時間去看展的朋友,就跟著老狗的相機到展場裡逛一逛吧!

也順便看看臺灣客家茶文化館還有什麼有趣、好玩的地方。

臺灣客家茶文化館的大門口與售票口。

這棟建築物可以說是很有新意的設計,

因為把茶山造型融入建築當中,成為面臨道路的一面。

在展館的對面有收費停車場,後面就是茶園。

所以找到機會,讓阿塔控比和茶園一同入鏡。

臺灣客家茶文化館的所在位置,真的是位在茶園當中。

四週除了小人國外,幾乎都是茶園。

或許因為龍潭的高原地區地勢較高,地質為紅土屬酸性,因而適合茶葉種植。

從停車場走出來可以見到一旁的小人國地標。

家中小狗說從沒去過小人國,顯然已經被從學校的校外教學地點剔除。

而老狗也一樣從未到訪過小人國,不如那天找家人一同來走走吧!

停車場的對面就是臺灣客家茶文化館的展館,有看到展館在那裡嗎?

後來要離開前,才知道那個黑色屋頂是西餐廳。

那展館呢? 在土堆下。展館偽裝成茶山的樣子。

只是因為茶樹還沒長好,所以看起來光禿禿的。

沿著路旁前行,還好有這張指標圖,不然還不知道購票處和入口在那裡。

基本上,如果是來喝茶、吃飯或購物,當然不用買票。

只有參觀展覽需要門票。

老狗和小狗2個人,買了一張全票和一張優惠票。

大學生還可以使用半價的優惠票。

展館的入口竟然是像這樣藏在假茶山的背面。.

地上還有象徵客家意像的桐花相伴。

走進室內,第一個到達的空間據說是全館最漂亮的地方—天光大廳。

看起來像個大甕,不過今天有表演活動,人相當多,找不到比較適合拍照的位置。

直接走進裡面的展館吧!

這個空間是主展館空間,以客家茶為主軸,串接茶鄉、茶廠與客家人的生活。

但是地上的指標要我們往這裡移動,所以就先來看《茶金.風華再現》特展吧!

《茶金.風華再現》特展共有2廳。

在地下這一廳展出的是各個主要角色的造型,還有與時代背景有關的場景。

《茶金特展—風華再現》立牌。

如果是沒看過《茶金》的人,可以先看看展場中的這些片段剪影。

總共12集,每集的重點都寫在這裡。

走進展區第一個看到的就是令人震撼的這一幕。

「四萬換一元」是老狗的父執輩永遠忘不了的重大事件。

這事件發生的時間點在1949年6月15日。

在這之前,國府接收臺灣後發行的貨幣稱為臺幣,

但因發行時並無準備金,再加上國共內戰急需物資,

臺灣的物質不斷移往大陸,供應戰事所需,

卻無對應的準備金移入臺灣,因而造成臺幣的通貨膨脹一發不可收拾。

到1949年時,只得重新以黃金80萬兩作為準備金,並限制發行總額為2億元。

此時由臺灣省政府所發行的貨幣稱為「新臺幣」。

而民間持有的臺幣則以四萬元兌換一元的比例兌換為新臺幣。

這就是在父執輩腦海中印象深刻的「四萬換一元」。

其實在發行新臺幣之前,據父執輩口述,

買糧食等生活必須品已經要用布袋裝錢去買,一布袋的錢換不到一斗米。

當時臺灣的物價已經「一日三市」,金融秩序幾乎崩潰。

這裡出現用落地秤秤錢的畫面,可說是真實的把當時的情境還原。

家中的小狗搞不清楚用台秤秤錢是怎麼一回事。

畢竟這已經是七十多年前的往事,經歷過又有深刻體驗的人,都已經八十多歲。

當年臺灣能度過這樣的經濟危機。

除了適時的重新提列準備,發行新貨幣之外。

另一個很重要的因素就是韓戰爆發,使臺灣的戰略地位變的非常重要。

自1951年起,美援貸款進入臺灣,充足貨幣發行準備,臺灣的金融秩序才免於再次崩潰。

所以,《茶金》裡就有這麼一幕–中美合作。

當時美國援臺的不止有錢,還有物質及工業技術,讓臺灣從二戰後的廢墟中重新站起。

《茶金》裡提到的就是化學肥料製造技術的轉移,讓臺灣的農產產量大增,包括茶葉。

這裡有位戲中的要角—袁盛平,為行政院副院長,主管臺灣的經濟及財政。

只可惜沒有人型立牌。

《茶金》場景中當然也會有製茶設備。

《茶金》即然是和茶葉有關的電視劇,除了有製茶設備外,當然會有製茶師傅。

畢竟茶不是摘下來就可以拿來泡的。

阿土師是日光公司的首席製茶師、也是日光老闆張福吉之好朋友。

對於山妹的製茶天賦相當欣賞,可惜在意外中過世。

石頭(石亮材)是阿土師的首席徒弟,個性好強。

自認為在阿土師過世之後就是日光的一把手

最初瞧不起山妹半路出家的製茶手藝。

後來在一次的試飲中,被山妹所製的茶感動而誠心折服。

談到製茶師傅,不能不提到戲中的要角—山妹。

山妹是日光老闆吉桑依老師傅阿土師的遺言請來當製茶師傅的。

但工廠內的其他人全都懷疑她的能力,但山妹展露技藝折服眾人。

後來吉桑被迫接下政府的外交茶訂單,以原本的製茶方式一定虧損。

但在山妹的開發新技術與配方下,竟然轉虧為盈,順利達成任務。

前面提到好幾次日光老闆吉桑,該讓他現身了吧!

日光老闆名為張福吉,人稱「吉桑」,是北埔張家三房的唯一男丁。

不過三房自吉桑的父親,也就是人稱「盛文公」的身分是螟蛉子。

而吉桑也是螟蛉子,因此為張家其他各房長期看不起。

吉桑因而企圖在事業經營上有所突破,引入許多天馬行空的怪點子。

雖然可以短時間風光一時,但卻常因大膽投資而數次幾將現有身家賠上。

最後在製茶業還是不敵國外大環境的競爭而慘賠收場。

照片中的「風神」是吉桑的父親盛文公留給吉桑的字。

希望吉桑不要那麼愛「風神」(也就是出鋒頭),

但卻也希望吉桑可以一直保持「風神」。。

戲中的道具,吉桑選上茶業公會理事長時,紡織公會送的匾額。

《茶金》中有位動物演員,名為「難八萬」,是隻賽鴿。

某次需要遠距離連絡時,就利用牠來「飛鴿傳書」。。

而牠的主人是「阿新桑」,吉桑的堂兄弟。

另一邊,站在客廳中笑臉迎人的是范友義,寶山富記茶廠老闆。

原本只是小茶商,為人為利是圖,而在吉桑提拔下成為茶廠老闆。

吉桑看上范友義的兒子范文貴聰明絕頂,是那個年代的大學畢業生。

原本打算為自己的女兒薏心招贅為夫婿。

范友義見張家家大業大,當然樂於當親家。

但在發生「四萬換一塊」後,張家財富瞬間縮水。

范友義秉持見風轉舵的本性,在薏心和文貴結婚當天提出退婚。

這不但讓吉桑顏面盡失,也讓對薏心已有感情的文貴心碎。

照片中的場景好像就是張家的客廳,不是很確定。

即然談到差點和張家結成親家的范家,那當然接著要提的就是范文貴。

文貴是二戰剛結束時,那個年代的大學畢業生。

在那個大學生如同鳳毛麟角的年代,不論知識、智慧都遠優於常人。

吉桑就是看上這點,打算招贅文貴為女婿。

並且提早在還沒正式結婚前,就讓文貴接觸張家事業,期待能夠接手茶廠經營。

因為在那個年代的社會環境,女性地位低落。

就算女兒薏心再如何聰慧傑出,還是不太可能成為事業負責人。

在發生「四萬換一塊」張家失勢,文貴被父親叫回家中後,

還仍企圖再赴張家幫忙面對困境。

但父親嚴重反對,並將文貴趕出家門。

後來文貴進入與政府高層關係深厚的「國華公司」,藉由種種手段運作而坐到高位。

在政府授意「國華公司」從茶葉外銷中獲利的情況下,

文貴配合薏心的提案,說服高層讓政府同意這2家公司聯手掌控台灣綠茶價格。

這時文貴向薏心重提婚事,但薏心卻拒絕。

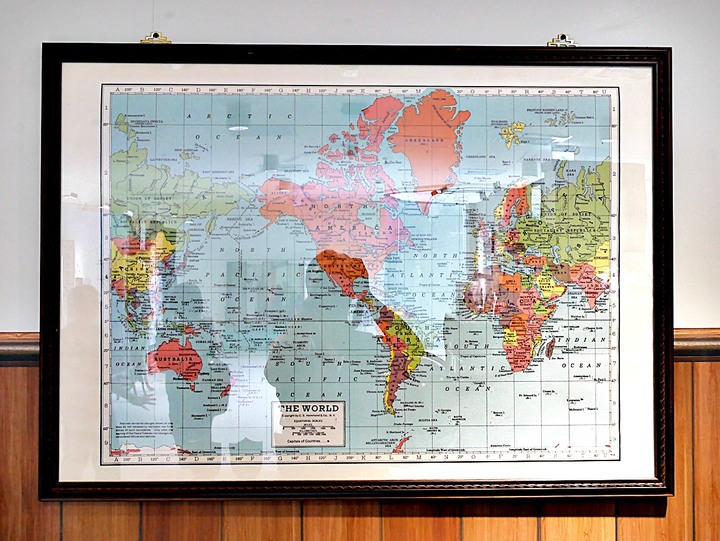

這裡的場景就是國華公司的辦公室,文貴這時已經是國華公司高層。

牆上的世界地圖不知道是什麼時候的,和現在有很大的差距。

再來當然要談談日光茶廠的千金大小姐—張薏心。

薏心是吉桑的獨生女,在戲中顫覆傳統女人的刻版印象。

多次幫助吉桑出點子突破困境,維繫家業。

而後接棒家中事業,遠赴重洋到英國行銷臺灣產製茶葉。

並且進而跳過洋行壟斷,直接取得國外的訂單。

雖然最後,日光茶廠仍因臺灣茶生產成本與面積不敵印度大吉嶺紅茶而難以競爭,

但仍為日光茶廠延續了頗長一段時間的「風神」歲月。

照片中的薏心正在彈鋼琴,據說只有某些特殊時刻才會彈鋼琴。

所以才會有照片旁那一句話。

薏心是日光茶廠千金,在各個不同的場合自然必須有體面的衣著。

這裡展出的都是戲裡的戲服,相當多套。

戲組的考究功夫做的相當足,因為這些服裝都符合那個年代對於名門閨秀衣著的期待。

也就是穿上後要能顯現出端莊、嫻淑,還要略帶華麗與貴氣。

戲中的男主角劉坤凱,英文譯音縮寫為KK。

他的人生可謂流離顛沛,先是被徵召為臺籍日本兵,在南洋作戰時被盟軍俘虜。

而家人則在盟軍轟炸時全數罹難身亡。

因為略通英文(戲中說KK在入伍前好像是英文老師,忘了!),

所以終戰獲釋後,被美國懷特公司聘任為工程部助理,

負責協助美國駐臺人員進行對臺灣的工業設施復建。

但卻因此而捲入美國政府與國府之間的衝突與政商角力。

光是化肥工廠的興建就是一波三折,美國打算出資,但國府卻打算占有利潤。

最後雙方合作計畫喊停。

KK認為化肥工廠可以改善茶農生活,於是找到吉桑出資興建。

但在興建過程當中卻又遭受官方的阻礙。

同一時間,KK又在朋友引見下結識一群追求自由民主的朋友,

並且時常受邀在這群朋友發行的倡導民主自由的刊物上發表文章。

後來與京劇名伶夏慕雪結識,最後結為夫妻。

至於KK和薏心之間的關係,是從KK與吉桑結識,合作開創事業後逐步開展。

因為KK是個相當有才華的人,對於事情的處理有他自己的一套方法。

漸漸的讓薏心對他產生好感。

但KK囿於曾經結婚,而且已經有女兒的過去,

一方面還存在找到妻兒的希望,另一方面在傳統觀念上與富家千金門不當戶不對。

最後還是選擇離開日光與北埔。

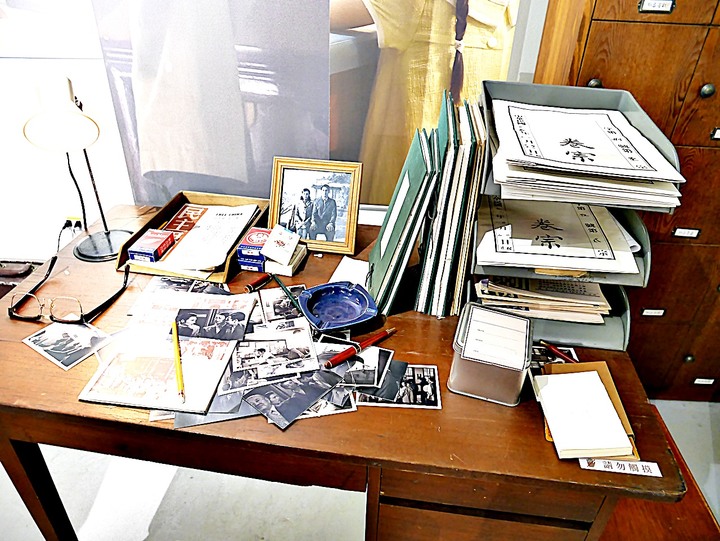

因為KK相當有才華,而且擅於處理各項事務。

不僅可以提筆為文,英文也可溝通無礙。

因此和他個人有關的場景,大多是充滿了各項資料、書籍。

很常出現的場景就是這張書桌。

KK在這裡寫了不少倡議自由、人民自主意識的文章。

可是在當局的眼中,這樣的行為是不能被容忍的。

特別是在反共復國的大旗下,所有的人都應該相忍為國。

個人的「小我」絕對是應該要犠牲的…

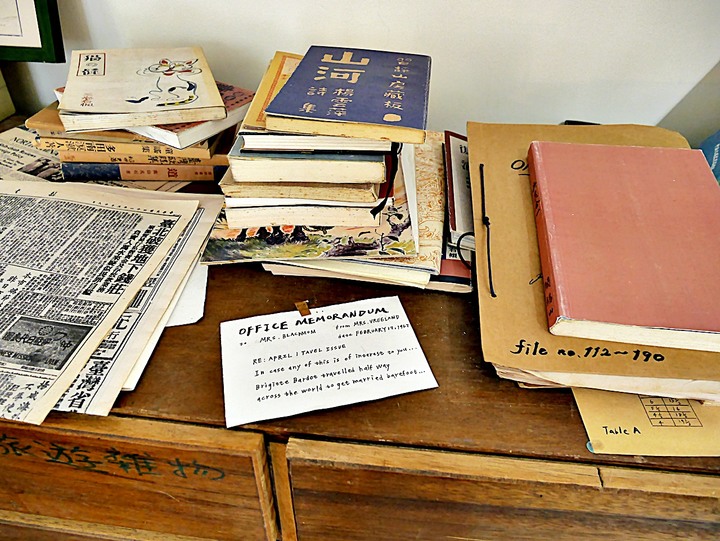

桌上有不少道具照片。

在這裡看到一張戲票。

KK就是因為某天被朋友邀去看戲,才會有機會結識戲中的妻子—夏慕雪。

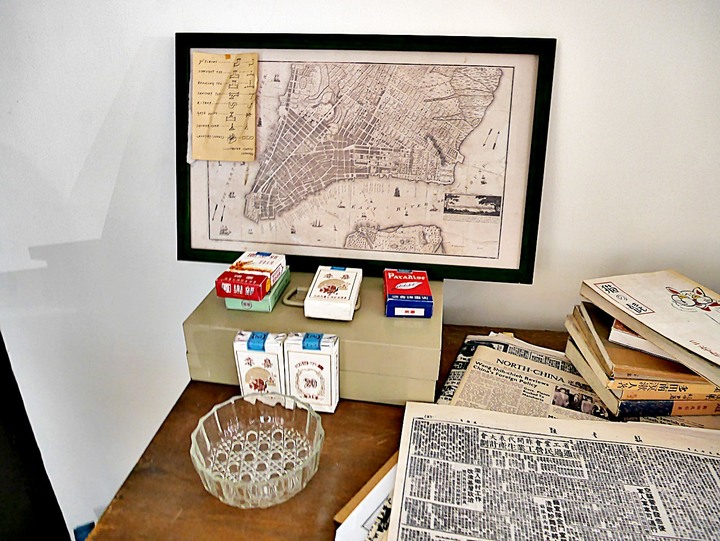

旁邊還有張小桌子,上面堆了一堆書,全是戲中道具。

如果翻開來看,會發現封面與內容完全不符。

至於桌上的菸盒,當然也是道具,空盒子啦!

那這張地圖是那裡的? 答案是New York裡的Manhattan島。

因為中文和英文都能通,所以書桌上出現英文卡片也就不奇怪。

不過寫些什麼,就不要管太多了…

照片中的這張桌子,桌上的那2個碗與竹盤,是某一幕KK和薏心在吃湯圓的場景。

在那場戲中很含蓄的傳達了2人的感情交流。

也就是那個年代的談情說愛方式…

只是老狗拍場景時轉錯方向,不應該把夏慕雪拍進來的。

即然一直談到夏慕雪,那應該輪到她上場。

夏慕雪是自上海來臺的京劇名伶,人稱「夏老闆」。

受邀來臺演出,卻因為國共戰爭而回不了家,最後駐點在永樂戲院演出。

她的表演吸引許多從大陸來臺的軍民欣賞,其中有一大部分人是為了解解鄉愁而來的。

某天KK在朋友的引見下與她相識,

KK又因為這群倡導民主自由的朋友邀約而時常發表針砭時政的文章,

漸漸的吸引夏慕雪的目光,兩人互相欣賞而結為連理。

但好景不常,這些文章讓這2個人在戲終時「被消失」。

畢竟,那是個「反共抗俄」的年代…

因為夏老闆是上海的京劇名伶,當然要有一些稱頭的行頭。

所以服裝的樣式則是40年代上海灘流行的款式為主。

與薏心的服飾有著不同的風格。

劉月婷是夏慕雪在上海灘撿到的小女孩,後來兩人相依為命。

KK和夏老闆結婚後,將月婷視作自己女兒撫養。

在KK和夏老闆「被消失」後,由薏心帶回張家收養。

靳元凱是夏老闆的戲迷,當然更是夏老闆的愛慕者。

從大陸來臺後頓失軍權,成了個光桿將軍。

因此一心企盼能反攻大陸,也希望夏慕雪能接受他的愛慕。

在夏老闆「被消失」時,曾一度想出手營救,

但後來發現遠超過自身能力之外,因而作罷。

《茶金》的時代背景,可說幾乎全在照片中這八個字之下。

任何與這八個字衝突的事物全得做若干程度的犠牲。

只能說,這就是一段歷史,沒有對錯。

在《茶金》戲中有不少金句,全部集中在這裡。

看完了這個展區,發現旁邊有個給陶藝作家出售作品的區域。

時間有限,就快速繞個一圈吧!

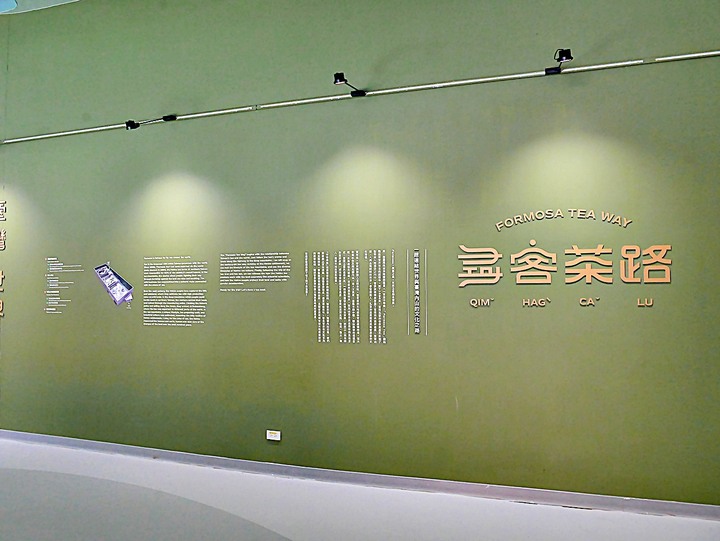

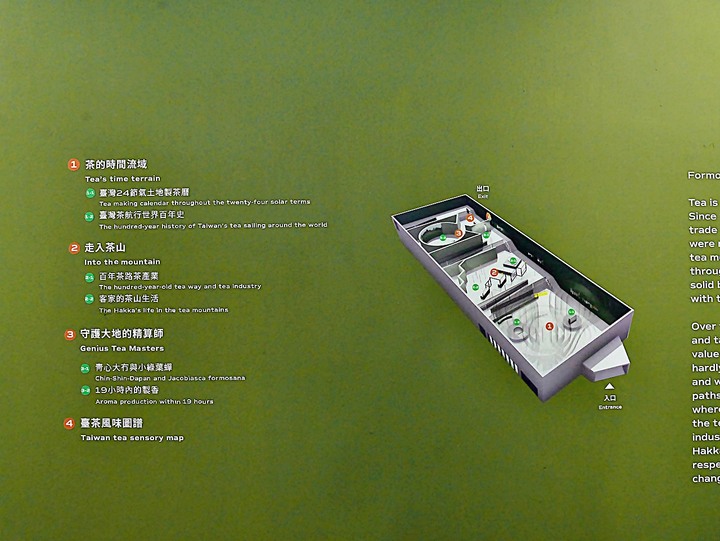

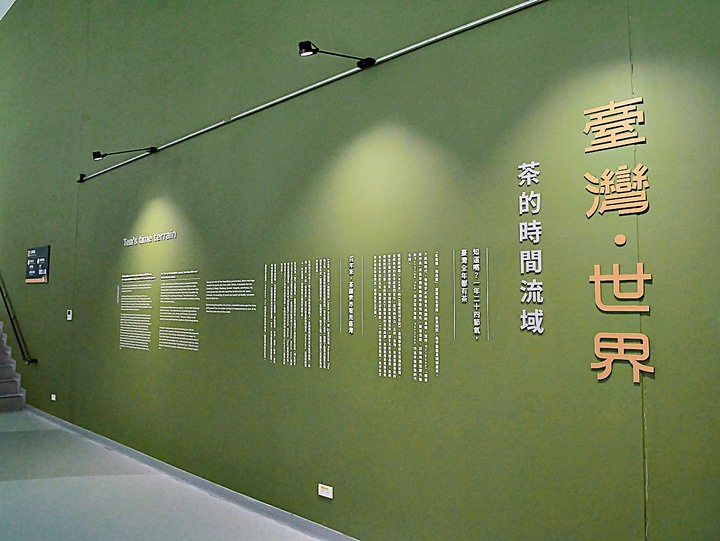

回到主展館,展出主題為「尋客茶路」。

內容包括照片中這幾大項。

先看看何謂「茶的時間流域」。

和時間有關的就以這樣的意象來呈現。

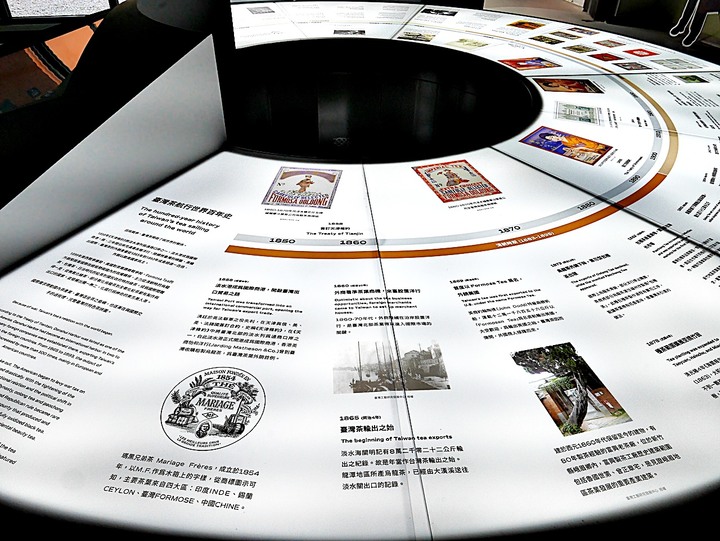

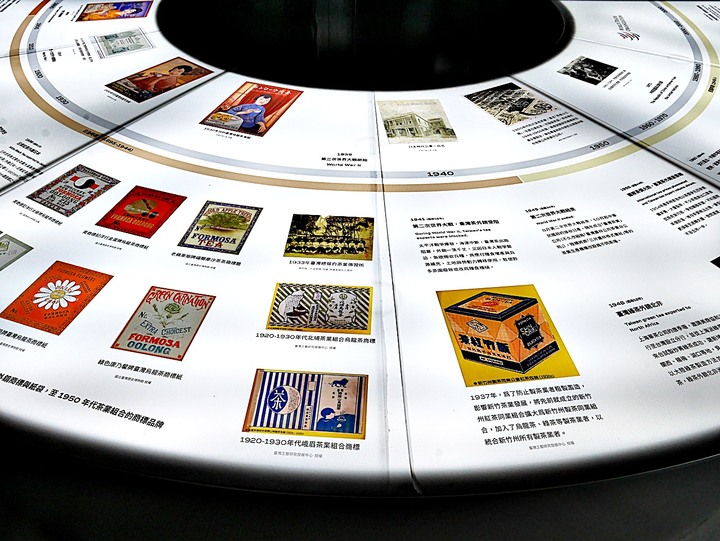

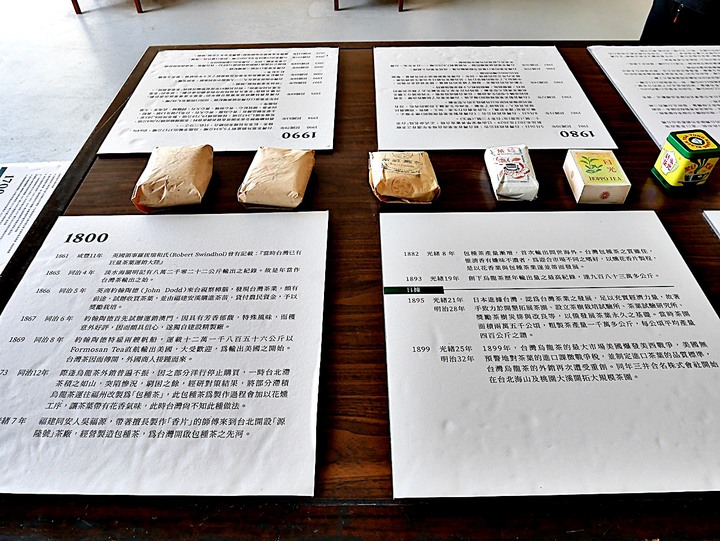

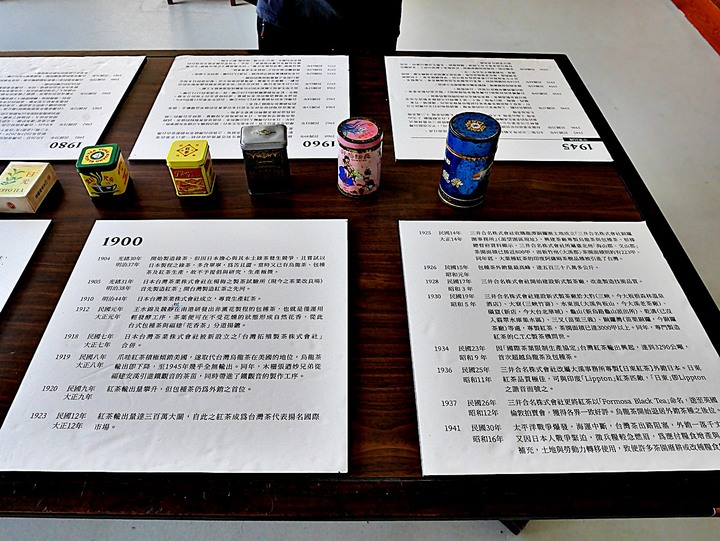

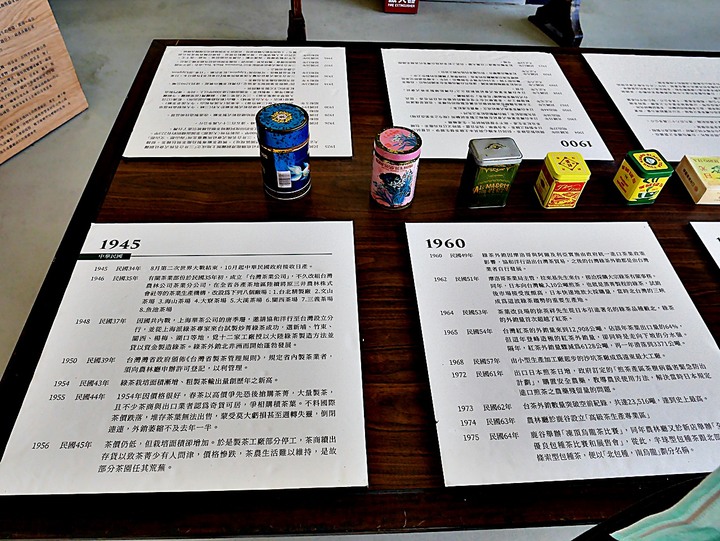

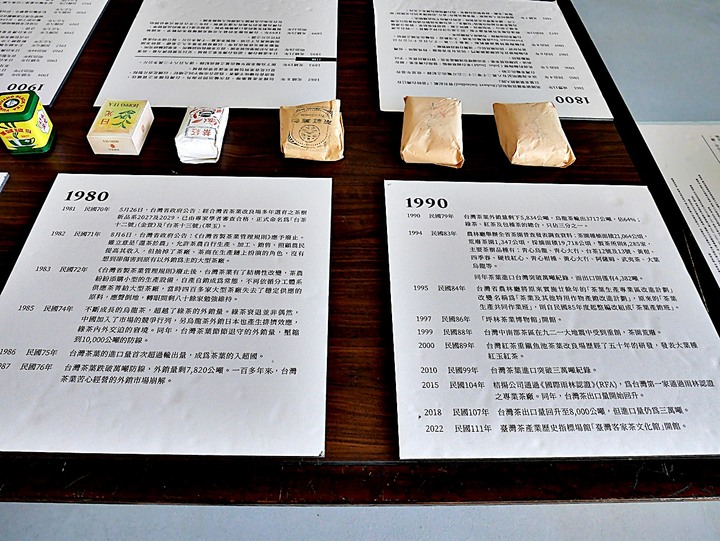

老狗比較有興趣的還是臺灣製茶百年史。

從1850年開始談到現代,仔細看看收穫不少。

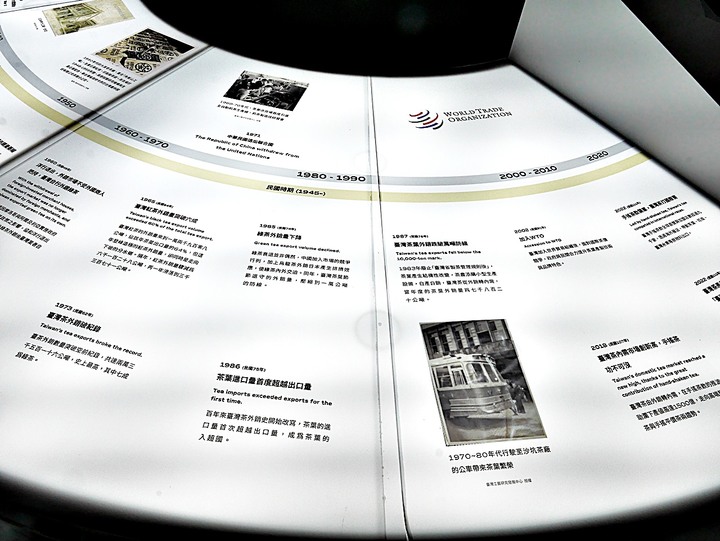

在1986年,臺灣進口茶量已經大於出口茶量,由產茶國轉為消費國。

- 1850~1880

- 1880~1930

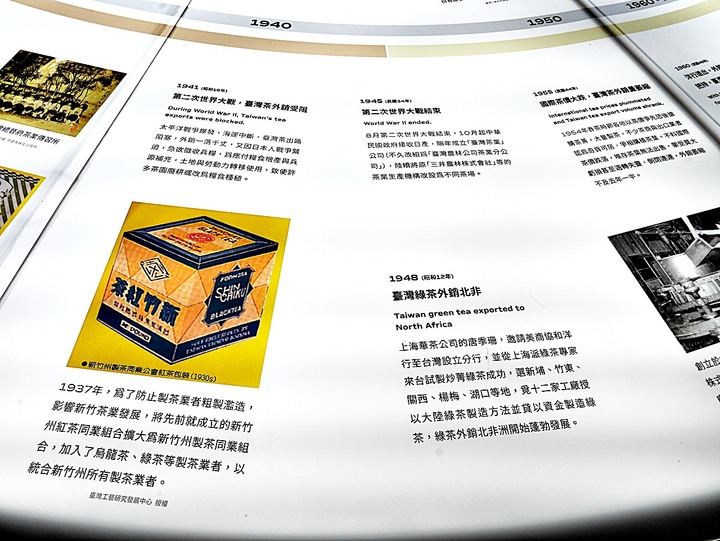

- 1930~1940

- 1940~1950

- 1960~2020

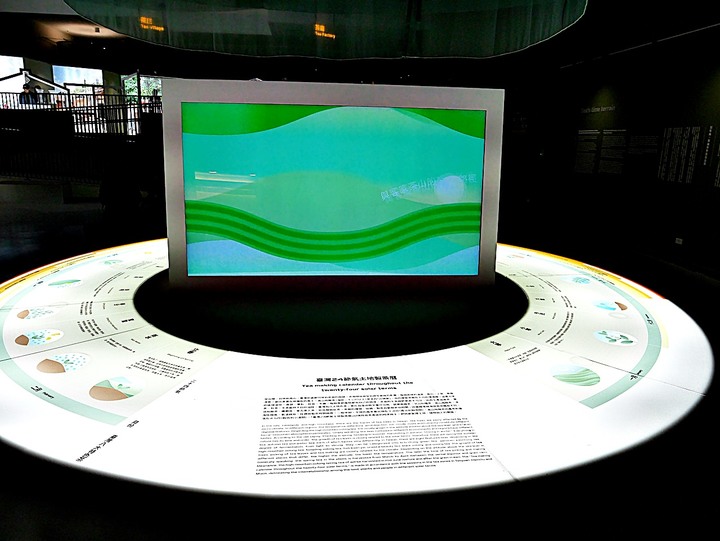

這邊是臺灣24節氣土地製茶曆,配合24節氣,有製茶必須配合的作業與工藝。

往上走,進入第二部分–「走入茶山」。

「走入茶山」,介紹的內容包括種茶區和茶工廠。

這裡放置好幾面茶廠的側面圖,讓參觀者可以想像茶廠與茶庄的樣子。

簡單介紹製茶工藝。

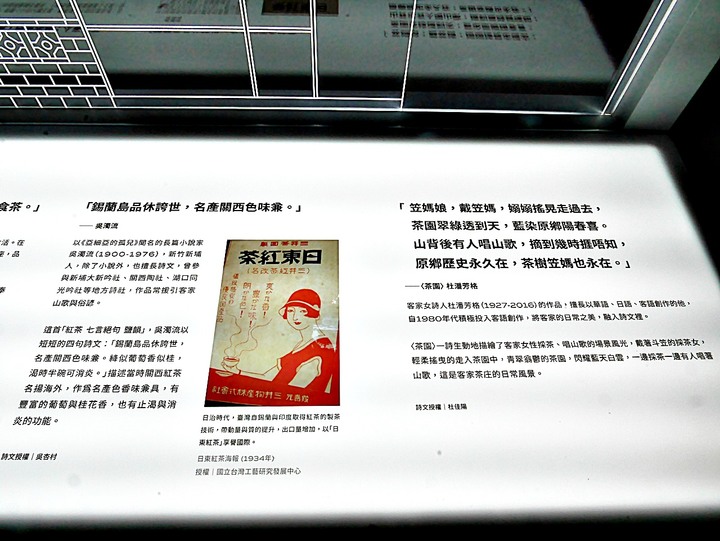

茶庄所開發出的知名紅茶品牌。

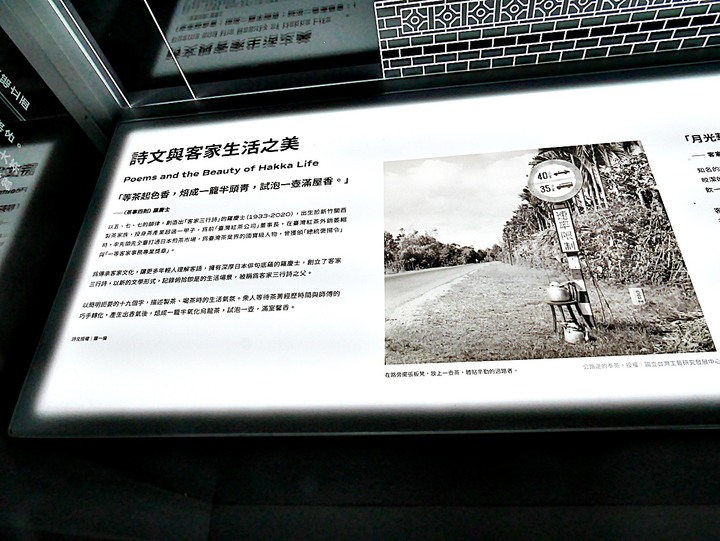

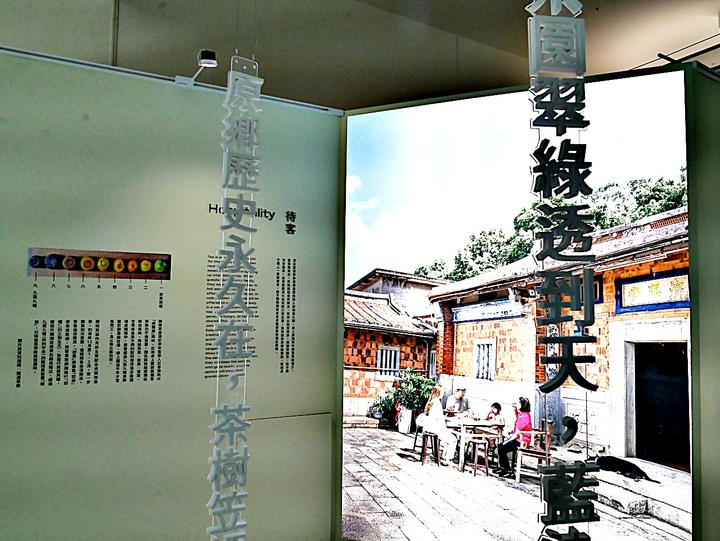

還有當地客家人的生活。

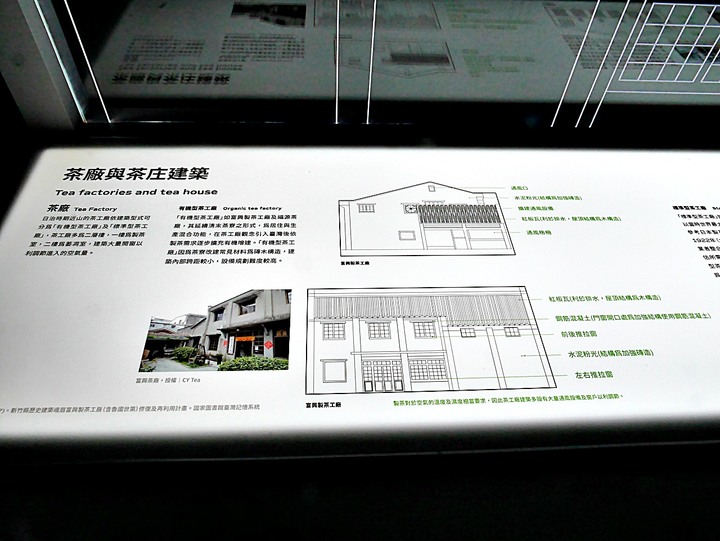

還有介紹茶廠和茶庄建築。

- 茶廠

- 茶庄

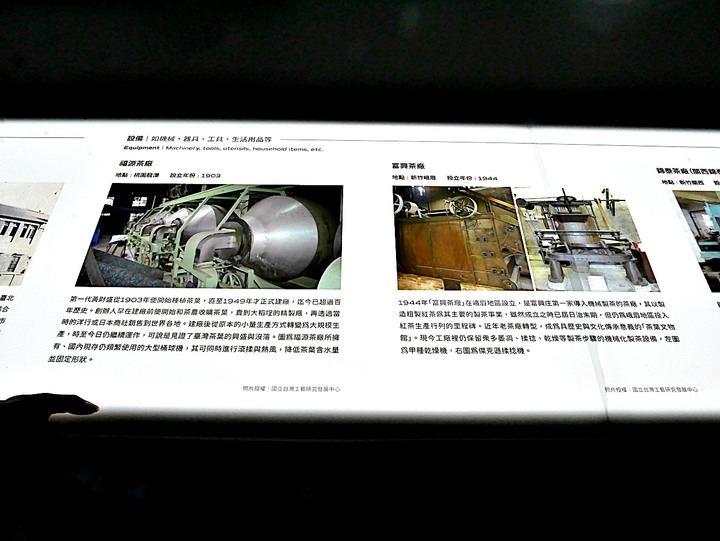

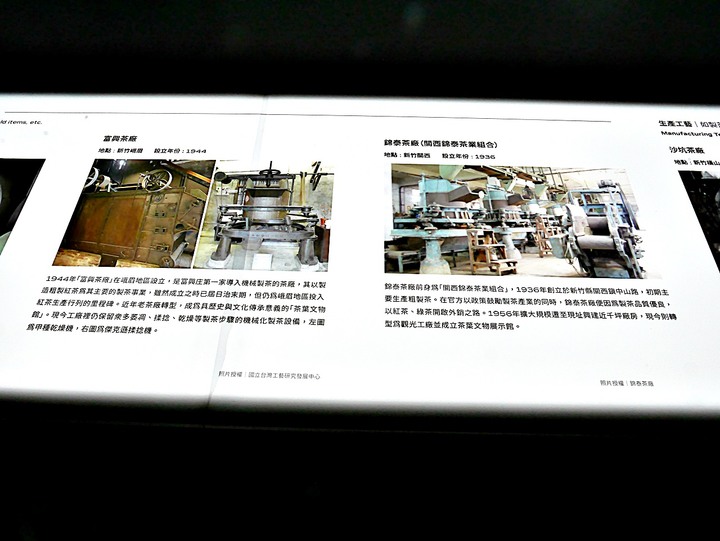

在客庄一帶的茶廠及設備介紹。

還有自行開創出的品牌。

茶廠建築外觀

客家茶庄的分布位置,記得是互動式地圖。

還有就是茶庄生活。

做茶除了看天吃飯外,還要考慮時間與外在環境。

包括採收時間的差異、後續工序施作時間的差距,都會做出不同風味的茶來。

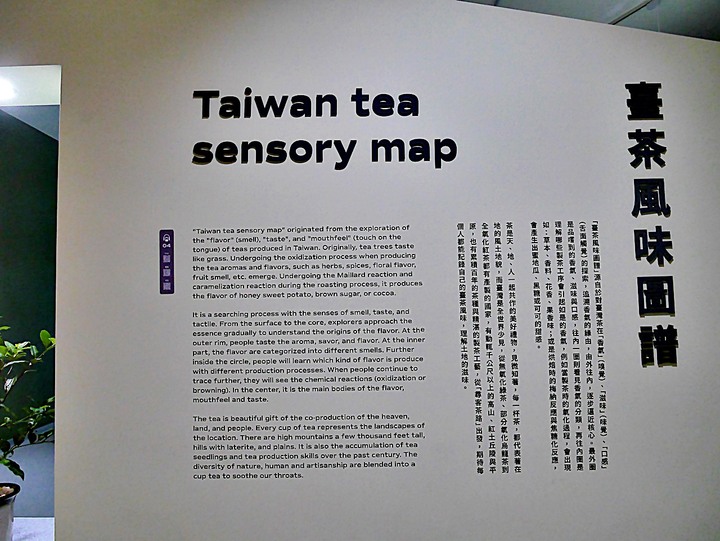

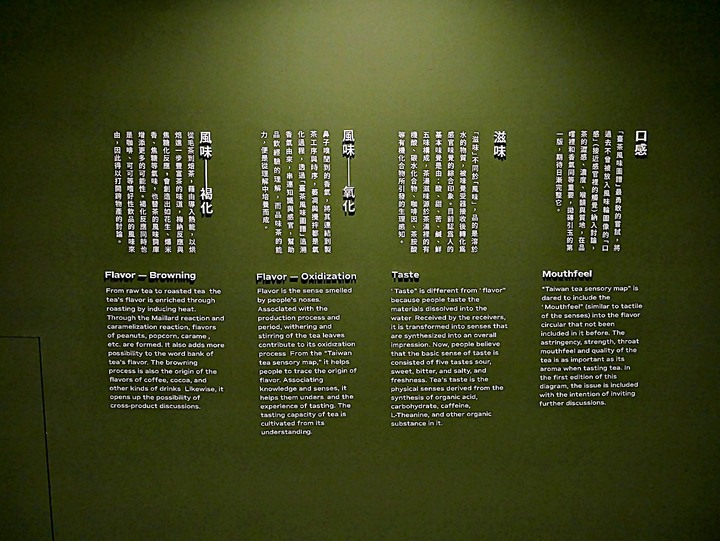

這邊就以臺茶風味圖譜來介紹,不過老狗實在看不懂。

或許是味覺太過遲頓吧!

接下來又回到《茶金》特展,這裡是第二個展場,就是把拍攝場景重現。

在開始看場景之前,先來聽聽音樂。

《茶金》這部戲除了本身拍的好之外,

多了這些音樂烘托,讓觀眾更能融入那個年代的情境當中。

另外還展出了個品茶的小空間。

這裡展示5種不同的茶,各自有其不同的風味,參觀者可以拿起來聞看看。

戲裡也有品茶這一幕。

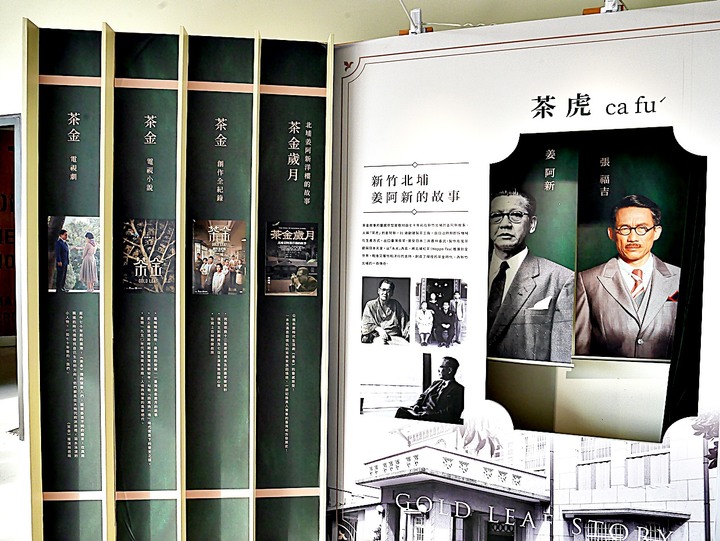

這裡介紹戲中兩個重要人物的原型。

其中之一就是張福吉,原型是北埔的姜阿新,個人的感覺大概有80%以上是符合的。

老狗在2021年初曾經到訪過姜阿新洋樓,裡面有簡單介紹姜阿新這一號人物。

北埔 姜阿新洋樓 — 易主半世紀後子孫聯手買回,承載濃厚家族情誼的華麗老宅

另一位是范文貴,老狗還真不知道他也有原型。

所以請看看這裡面的介紹吧!

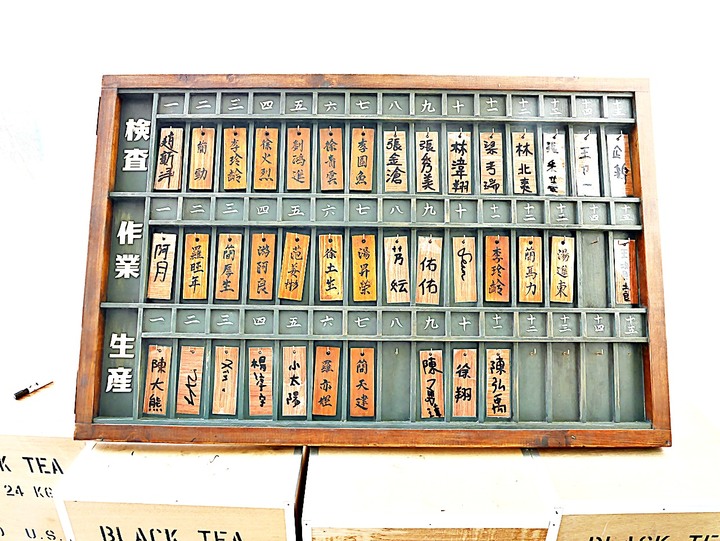

下面就是日光茶廠的場景,包括辦公室、還有像這樣的上工名牌。

桌上的伍圓紙鈔,據說是民國44年版,老狗從來沒看過。

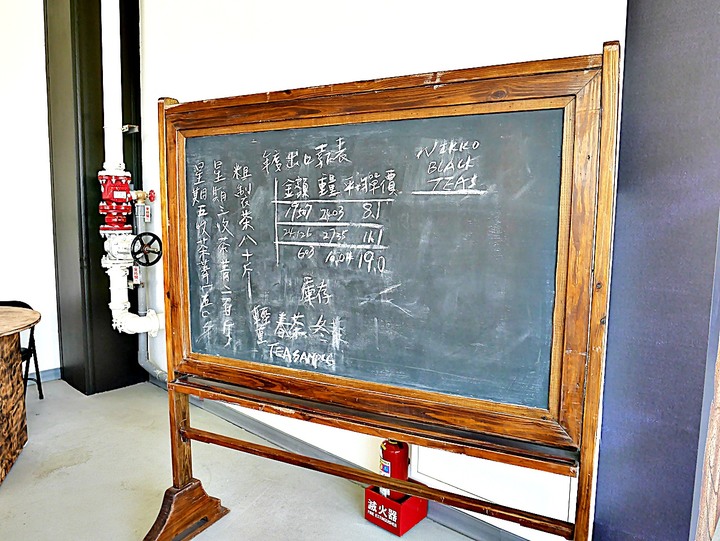

辦公室裡的黑板。數字隨手寫上。

旁邊展示用的茶罐。

還有手工炒茶的炒鍋。

這邊是製茶的歷史簡介。

- 1800年

- 1900年

- 1945~60年

- 1980~90年

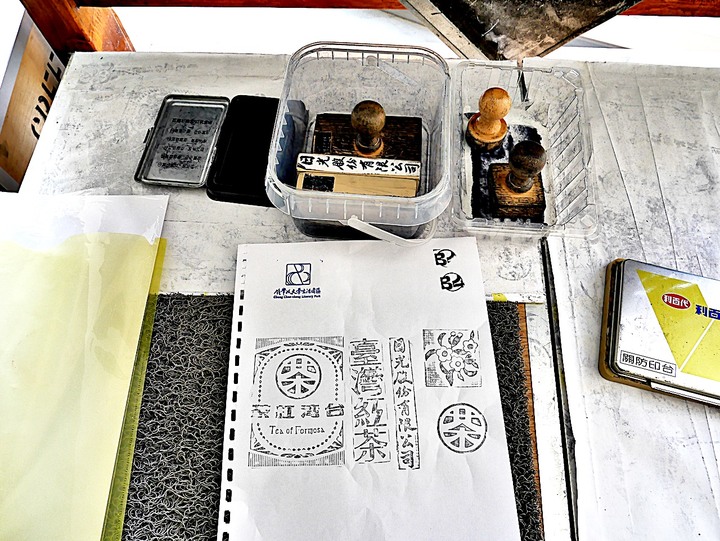

展場內有紀念章,蓋回家去。

要離開展場前,再看一看《茶金》特展看板。

走出展間,是半戶外的空間。中間這一大片造景就是人工茶山。

旁邊的建築物裡是品茗區—福爾摩沙茶館。

空間頗為明亮,很適合在好天氣時邊品茗邊欣賞外面茶園風光。

這裡有所謂的「六國茶室」。

是臺灣、英國、日本、土耳其、印度及德國風格的品茶空間。

至於所品的茶是不是也有這六國的風格,就不了解了。

因為是另外付費,而且要預約的選項。

老狗分別拍了這六間小茶室,有興趣的朋友可以看一看

- 土耳其

- 英國

- 德國

- 臺灣

- 印度

- 日本

走出福爾摩沙茶館,外面是一片還沒長好的茶園。

再過個幾年應該就很有可看性了。

最後來到商店街。

賣當地名特產的地方。

手上的參觀票可以折抵部分金額,有需要當然可以幫助一下在地小農。

走出商店街竟然看到這部全臺唯一的全家行動販賣車。

即然是全臺唯一,那就多拍個幾張照片。

- 左前

- 左側

- 左後

- 右側

然後是茶館另一面的茶園風光。

只是茶樹還沒長起來,看起來光秃秃的,不怎麼好看。

另一邊,這可就是貨真價實的茶園了。

一片綠油油,很漂亮!

走到這裡是曉風高原西餐廳。

或許下次可以來這裡用餐,欣賞茶園美景。

- 前

- 後

另一個角度,還可以見到相鄰的茶園。

如果沒有照片中的電子工廠,那就更好了!

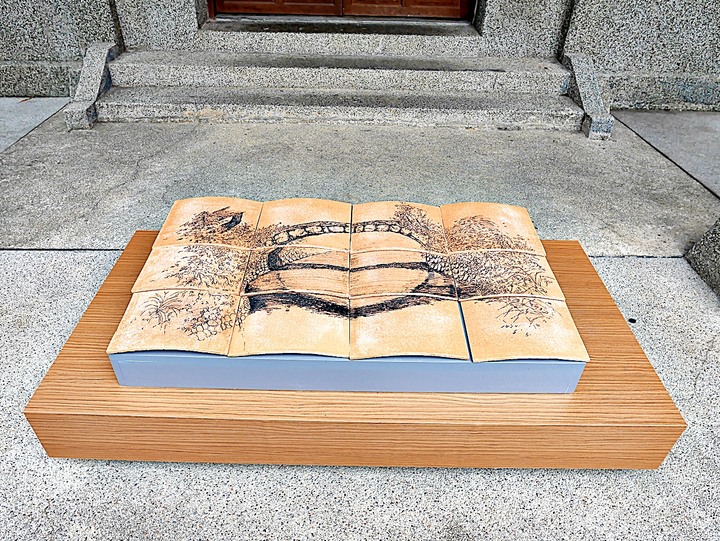

✅ 太平紅橋

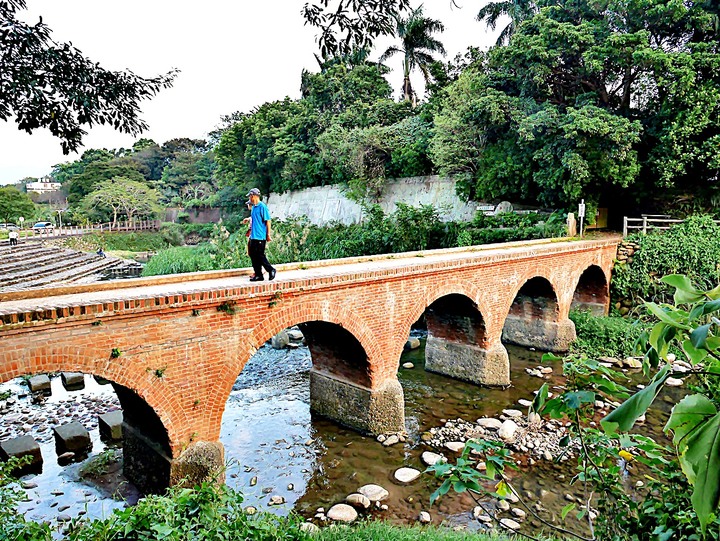

太平紅橋是老狗一直想要造訪的景點,因為曾入選臺灣歷史建築百景第65名。這表示除了這座百年老橋外,附近的風景也有相當可觀之處,所以當然要特定安排。

這次正巧在落日時分來到這裡,可以拍到夕陽與紅橋,實在相當幸運。

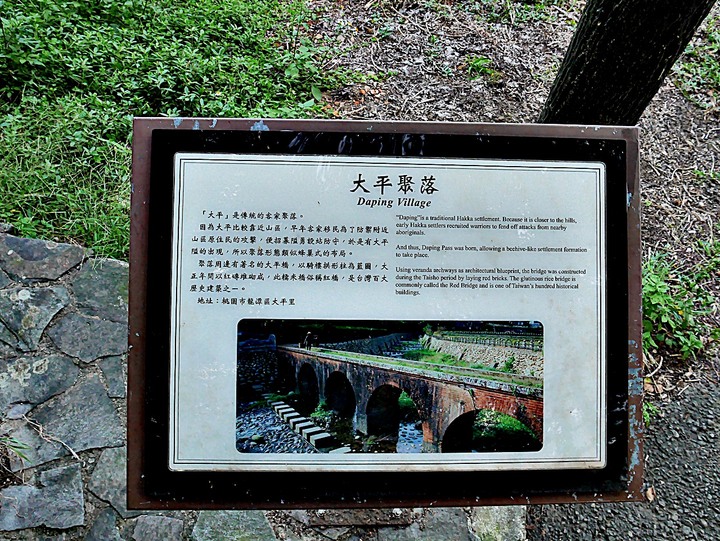

太平橋是昔日大平村與三坑子的聯絡孔道。

在清治時期,三坑子為大漢溪畔的貨物轉運站。

但對岸的太平村卻只能涉水過溪,極為不便。

日治時期修建桃園大圳,由大倉組進駐三坑子負責興建。

於是兩村士紳趁勢倡議建橋。在庄役場補助並配合兩地居民捐款,合力於1923年2月竣工。

有一說這座橋為以糯米黏合清水磚興建,但又有一說為水泥與清水磚所構成。

官方的正式名稱為「太平橋」,因其行政區屬大平里(村)。

但因全橋以紅磚構造,故民間多加了個「紅」字,稱為「太平紅橋」。

這座今年滿100歲的紅磚橋,是臺灣少數尚存的紅磚橋之一。

現在附近是親水公園與自行車道,很適合遊憩到訪。

第一張照片當然是放上太平紅橋的全景,以及正巧入鏡的夕陽,環境十分清幽。

換個角度,可以看到這座紅磚橋共有5個拱型橋孔

目前橋樑還是相當堅固,人可以自由在上面行走。

橋邊的指標,可以經由這幾條步道串聯到其他景。

走到橋邊,可見太平橋的橋面並不寬,大概就容2人安全錯身而過。

走到橋上,橋下溪流涓涓流水。

夏天來這裡玩水應該也不錯,但還是要注意天候。

橋邊的竣工捐題碑,字跡已經相當模糊。

據說文化局想把橋頭的竣工捐題碑擬移至室內保存,但當地民眾反對。

不過古物離開了它原本的位置,它的存在意義就消失了。

如果能夠為它建個遮蔽風雨的設施,應該是個折衷的保護方法。

一旁的太平紅橋解說牌。

還有太平聚落解說牌。

橋的另一面,可以看到橋墩底部作成像是船首一樣的破水面。

橋旁的稻田,一整片綠油油的。

仔細看就會發現這片稻田都已經開始結穗,過一個月應該會變成黃色的吧!

再往稻田邊前行,正好可以看到太平紅橋的另一側。

很可惜多了那座高高的電塔。

附近的溪岸開闢為親水公園,如果家中有小孩或毛孩,帶來這裡走走挺棒的!

最後,就用即將下山的太陽來結束這天一天的龍潭茶鄉之旅行程。