說起彰化市的廟宇,在小小的彰化市區中,從清治時期遺留到現在的,少說也有十幾二十多間,而地方廟宇由地方政府派人管理,全臺灣大概也只有彰化市而已。據說在國府接收之時,彰化市公司共接收16座無管理人或管理委員會的寺廟,並且成立全臺獨一無二的寺廟室負責管理。今年年初,彰化市公所舉辦「2019神行彰化」活動,因對此活動有所耳聞,所以打算花一個下午的時間,在市區內走走看看這些寺廟。

開化寺,是此行的第一個目標,造型特殊的山門,很難令人不對這裡刮目相看。但走進山門後,看了簡介才知道這裡原來是開彰第一寺院,但建築卻相當簡略,可說小巧而富有趣味。很妙的是雖然雨忽大忽小的下著,但每到一座寺廟,拿出相機開始拍照時,雨就會停下來。只能說,人世間有很多事情是無法用科學解釋的!

開化寺的山門造型相當可愛,據彰化市公所寺廟課官網所述,開化市的山門在日治時期因開闢廟前中華路而拆毀重建,就是現在的樣子,但這2隻石獅獲得保留,雕工技法高超。

從廟埕往外看,真的有點如官網所述,像是顆葫蘆一樣。

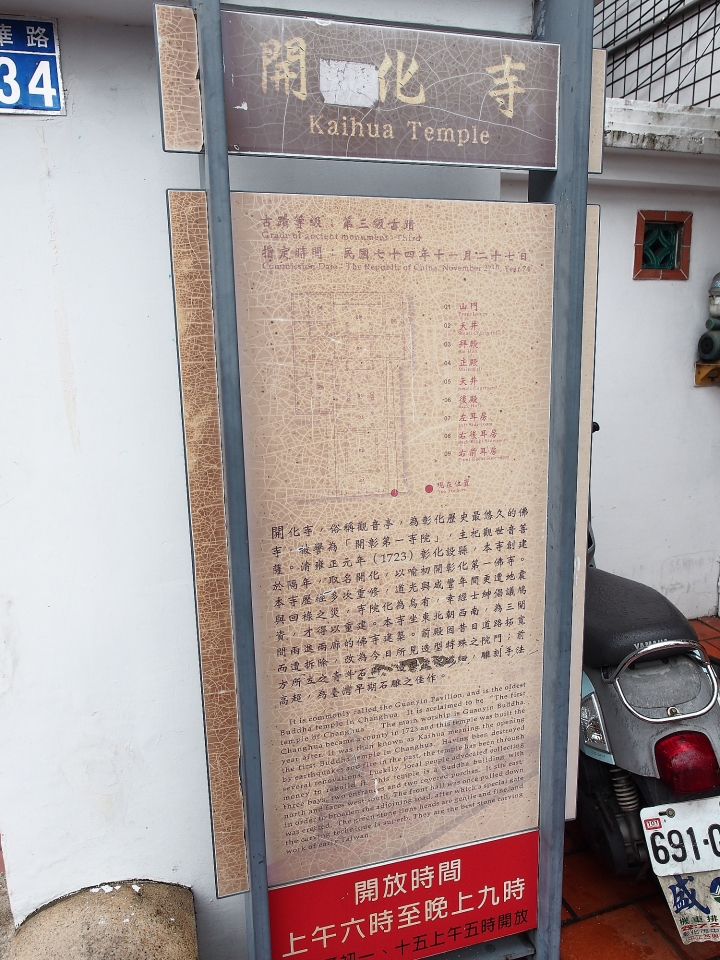

開化寺的說明牌,不知是縣政府還是市公所設立的。

從這裡得知開化寺建於1724年,彰化建城的隔一年。

開化寺為二進的佛寺建築,山川殿因開闢馬路而改建為現在所見的廟門。換句話說,現存的寺廟本體僅有照片中的大殿,以及後方的後殿。

開化寺正殿的正殿照,面寬三間寬。

正殿屋脊上的雙龍護塔,是常見的屋頂辟邪裝飾。

但如果左右端的屋脊分開來看,則又略有不同。

正殿供奉觀世音菩薩,兩旁為韋陀、伽藍護法及十八羅漢。

正殿及拜殿的大木結構相當傳統,四平八穩,和一些寺廟不同的是只有簡單的雕刻與彩繪裝飾而已。

拜殿中央懸掛1871年,即同治十年時信眾的獻匾。

正殿左側的大木結構,從這裡可以看出正殿前方有拜殿,只是面積不大。

正殿左側的大木結構。另外,在左側供奉十八羅漢中的九位。

十八羅漢下方的磁磚貼花,看起來有段歲月了。

正殿右側的大木結構,照片中是正殿前方的拜殿部分。

正殿右側的大木結構。另外,在右側也供奉十八羅漢中另外那九位。

右側十八羅漢下方的磁磚貼花,和左側的相同。

廟中有1774年(乾隆卅九年)「渡世慈航」與1884年(光緒十二年)「慈航普渡」等匾額。

這方匾額是1964年,彰化市長賴通堯贈匾。

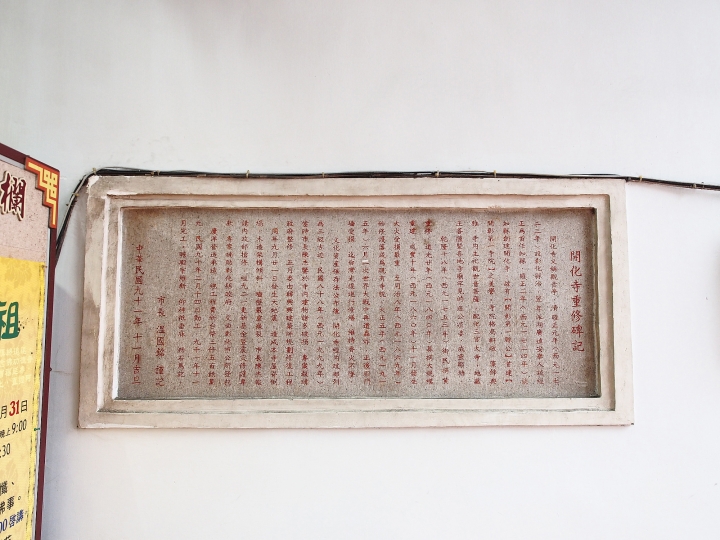

開化寺整修歷程。

左側通往後殿的門,上書「慈雲」。

在正殿後方牆堵上的壁畫。

後殿供奉三官大帝,龍邊供奉註生娘娘,虎邊供奉痘公痘婆。

後殿上方的大型觀音塑像。

後殿供奉三官大帝,上方懸掛1794年(乾隆五十九年)「寶殿圓通」匾額 。

後殿左、右側的大木結構和正殿近似,沒有太多裝飾性的雕刻。

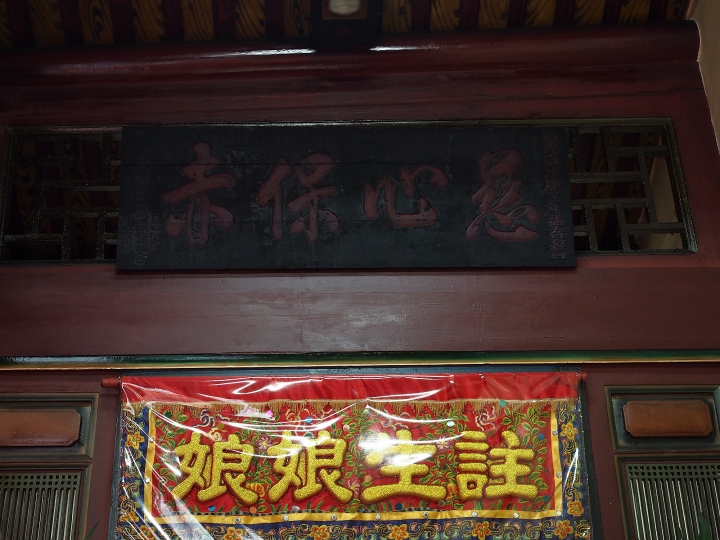

後殿龍邊陪祀註生娘娘,上方懸掛有「慈心保赤」匾。

後殿虎邊陪祀少見祭祀的痘公痘婆,為醫治天花之神,據說如果女士小姐們愛漂亮,都愛來這裡祭拜,祀求花容月貌。上方懸掛有「聖德資生」匾。。

右側通往後殿的門,上書「廣佈」。

鑲在牆上的1840年(清道光廿年)「重修觀音亭碑記」仿刻版,記載歷年整修歷程。

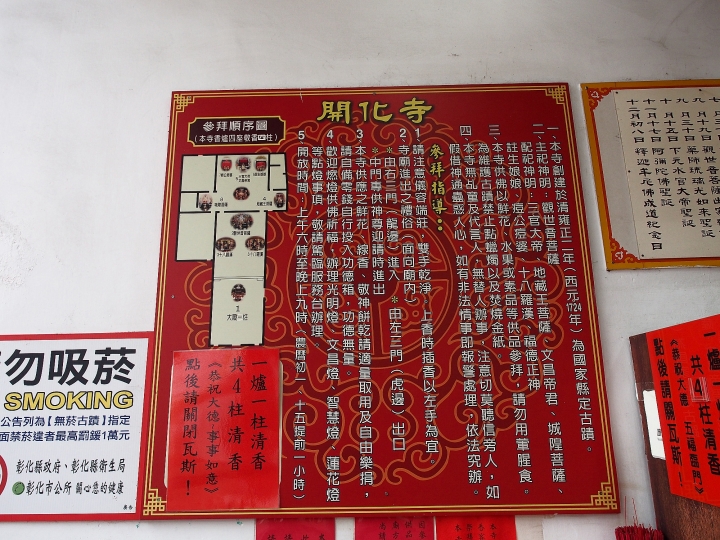

開化寺參拜須知。現在似乎越來有越多廟宇會張貼類似的說明看板,可能是年輕人越來越不懂廟宇參拜的禮俗吧!