因為還有家人住在臺南,於是跟著眾人的腳步往南移動。

不止回家鄉去看看親人,也要回去看看老家,

還要順便去看看已經很久未曾造訪的一些地方。

由於連假只有三天,扣除北南來回塞車的時間,以及留在家中的時間,

還可以去造訪的其他地方還真的不多。

於是老狗在出發前就規劃了「鹽分地帶行旅」,

打算和家人一同造訪臺南沿海的七股、將軍、北門、學甲與佳里等地。

這些地方因為不在都會區內,平常出差不可能留宿在這裡,

當然只能利用個人的假期造訪了。

所謂的「鹽分地帶」是臺灣文學史上的名詞,

指由生長於日治時期的佳里、學甲、西港、七股、將軍及北門一帶的文學家所創作的文學作品。由於這一區屬海岸地帶,或是因陸浮而形成的陸地,因此被稱為「鹽分地帶」。

這些文學家的作品帶有不屈服於貧瘠的自然環境而形成的勤勞樸實、堅韌不拔的性格。

所以老狗這次安排的旅程,就借用這個在文學上的名詞,沾一點文學氣息…

但因為中秋節是國人的重大節日,因此原本規劃的造訪地點有幾處也跟著放假。

所以只走訪了蕭壠文化園區、北頭洋文化園區、七股遊客中心、國聖港燈塔、方圓美術館、生命之樹、學甲慈濟宮及附設的葉王交趾陶文物館。

這篇就先分享位於南側的蕭壠文化園區、北頭洋文化園區、七股遊客中心、國聖港燈塔。

北側的4個地點再另闢一篇分享文來分享!

- 蕭壠文化園區:原為1906年由日本明治製糖株式會社在臺設立第一座新式製糖工廠,之後更名為佳里糖廠,內有載送甘蔗用的糖鐵路線,以及14座大型倉庫。1998年台糖公司結束佳里糖廠製糖業務後,2001年,當時的文建會推動『地方文化館計畫』,其中以將閒置空間活化再利用為文化設施列為施政重點之一。臺南縣政府看上佳里糖廠內的14棟大型倉庫空間,相當適合作為藝文展示場館,於是與臺糖公司洽租,將14座倉庫改造為展覽館與公共設施,在2005年以【蕭壠文化園區】為名開幕,之後曾辦過糖果文化節與臺灣設計博覽會等大型活動,現今除了常設的【西拉雅平埔文化館】、【臺南藝陣館】為常設展空間,以及【兒童美術館群】所使用3棟建築物外,其他棟的倉庫都作為藝文展覽空間,不定期有國內外藝文作品在這裡展出。

- 北頭洋文化園區、荷蘭井:從佳里要前往漚汪的路上所路過的一處小景點。而地名「北頭」就和在臺北的「北投」一樣,是平埔族語中的女巫。這裡一直有著飛番的傳說,傳說中這裡有位跑的飛快的平埔族人,曾因為跑的比馬還快而面見乾隆帝3次。也說是說,這裡曾是,或者現在也還是平埔族人的聚落。臺南市政府在這裡參考平埔西拉雅族老照片,搭建傳統的茅草屋、望高寮、公廨等設施作為平埔族文化資料的展示空間。附近還有一口據說為由荷蘭人所建的井,稱為「荷蘭井」。路過這裡時可以當作休息區,下車看看西拉雅文化的介紹,以及仿建的平埔族住屋。

- 七股遊客中心:七股遊客中心位在鹽山與臺灣鹽博物館之間,是雲嘉南國家風景區在2020年正式啟用的遊客中心。全棟建築以白色方塊堆疊為「堤」為概念設計,除了全白的外觀在藍天之下相當顯眼之外,遊客中心外的景觀池內,於2022年落成的「六號小島」是一處結合環境的水上裝置藝術,直徑15米的小島上有小屋,結合早期鹽田的「鹽風車」意向,並藉由長約60米的步道與岸邊相連。在漲至滿潮前,遠觀會出現如同遊人在水上步行的「異象」,頗為有趣。而在陽光、海水與倒影交織之間的每個時刻,又會產生不同風貌的攝影效果。

- 國聖港燈塔:這裡是臺灣本島最西點,以極點的概念而言,臺灣人應該都要來這裡看看…

。國聖港燈塔最早興建於1957年,但因為建在海邊沙洲上,以致於受颱風襲擊及海潮侵蝕,沙洲盡失,整個燈塔陷入汪洋大海之中。1969年遭受「衛歐拉」颱風摧襲,塔身倒塌,無法使用,於是在同年移至附近頂頭額汕另建新塔,即為今日所見第二代國聖港燈塔。這座燈塔除了是臺灣本島最西點的意象之外,附近發達的沙丘地形則是另一個迷人之處,綿延不斷且無植被的沙丘,形成如同沙漠般的地景,十分壯觀。而欣賞夕陽入臺灣海峽,則更是另一處盛景。老狗這次特別算好日落時間來到此地,目的之一就是為了拍夕陽,照片當然一併分享在這篇分享文當中,歡迎有耐心的繼續往下看。

。國聖港燈塔最早興建於1957年,但因為建在海邊沙洲上,以致於受颱風襲擊及海潮侵蝕,沙洲盡失,整個燈塔陷入汪洋大海之中。1969年遭受「衛歐拉」颱風摧襲,塔身倒塌,無法使用,於是在同年移至附近頂頭額汕另建新塔,即為今日所見第二代國聖港燈塔。這座燈塔除了是臺灣本島最西點的意象之外,附近發達的沙丘地形則是另一個迷人之處,綿延不斷且無植被的沙丘,形成如同沙漠般的地景,十分壯觀。而欣賞夕陽入臺灣海峽,則更是另一處盛景。老狗這次特別算好日落時間來到此地,目的之一就是為了拍夕陽,照片當然一併分享在這篇分享文當中,歡迎有耐心的繼續往下看。

還包括了位在北門的東隆宮所設的東隆文化中心,

以及鄰近北門遊客中心的台灣烏腳病醫療紀念館。

不過這兩處都因為中秋連假休息,而且是車子開到了門口才發現。

所以行程路線只是算是勉強走遍鹽分地帶。

至於沒能造訪的地方,就下回有回臺南再另外安排行程了。

✅ 蕭壠文化園區|佳里糖廠

蕭壠文化園區,係由1906(昭和39)年明治製糖株式會社在臺設立第一座新式製糖工廠。因此佔地相當廣大,除了製糖設備外,還有載送甘蔗用的糖鐵路線,以及14座大型倉庫。

1998年台糖公司結束佳里糖廠製糖業務後,

將14座大型倉庫租給臺南縣政府做為藝文展示空間。

經過當時的臺南縣政府適度改裝後,於2005年以【蕭壠文化園區】為名開幕。

之後即用來辦理過糖果文化節。

老狗在2007年的農曆年曾經帶著小朋友來玩了一整天,當時是甜蜜台灣年活動。

因為地方很大,又有糖鐵軌道,真的頗適合溜小孩。

16年過去,蕭壠文化園區內的變化當然是非常大。

原本算是簡陋的西拉雅文化展館,經過更新後成為常設的【西拉雅平埔文化館】。

另外還新增了與大型視聽設備結合的常設展【臺南藝陣館】為空間。

還有許多帶有童年氣息的藝術展品,在【兒童美術館】裡展出。

當然還有讓小朋友放電用的【兒童遊戲館」和【互動探索館】。

其他棟的倉庫則是輪流使用,展出外國駐村藝術家的藝術創作。

除了室內空間外,室外及半室外空間則有糖鐵軌道與車庫。

相鄰的位置還有古蹟建材銀行。

至於蔗糖的生產廠房似乎並不在開放範圍內,

因此不像許多轉型的糖廠,還可以靜態參觀製糖設備。

不過還是和其他糖廠一樣,冰品販售是一定有的。

第一張照片先放上大門立牌旁,秋天最美麗的臺灣巒樹。

樹冠上有黃有紅有綠,非常吸睛。

通常一般臺灣人來到糖廠,第一件事就是要吃冰。

中秋連假在南臺灣根本感受不到涼意,所以家人一下車就往這裡衝。

這種價格真的非常親民,要不是冰不能吃太多,也沒有保溫容器裝,不然就多買一些。

老狗比較喜歡單純的味道,所以選這個,懷舊呀!

至於好不好吃? 有甜就好是老狗的名言。

在販賣部對面這棟建築物,可能和糖鐵有關,因為旁邊就是糖鐵軌道。

在臺糖的販賣部旁有一部糖鐵的蒸氣火車頭。

- 正面

- 側面

從一旁的說明牌得知它來自比利時,1948年出廠,應該是國府接收後購入的。

吃完了冰,往蕭壠文化園區裡面移動。

走過在販賣部對面的大型看板,裡面就算是園區範圍了。

這裡有面超大的園區地圖,可以自到目前作為文化園區的14棟倉庫。

以及倉庫外,目前還存在的糖鐵軌道。

這14棟倉庫圍著南北各一線通道排列,事實上那條通道曾經也是鐵道。

只是圖上沒有畫出來而已。

圖上以橘底標示的A6, A7及A11是園區內的常設展館。

A6是兒童遊戲館,A7是西拉雅平埔文化館,A11是臺南藝陣館。

其他各棟倉庫則是作為藝術家的特展空間,

也就是說在不同時間造訪,可能會看到截然不同的藝術作品風格。

這是在A3展出的攝影家「豐饒的優雅-張武俊」特展大型看板。

這一檔展出到明年3月,以攝影作品為主,相當有看頭。

在園區的空地裡還有用從前載甘蔗的籠車所做成的休憩空間。

但天氣很熱,只有小朋友會想去那裡玩而已。

老狗還是到展館裡看藝術作品,吹冷氣比較實在…

這幾棟就是蕭壠糖廠的舊倉庫,因為屋頂高,所以室內淨高也高,很適合作為展出空間。

照片中在兩棟之間的通道是昔日糖鐵通過的路線。

糖鐵載運製好的糖,來到倉庫邊下貨,直接搬進倉庫裡,才能節省人工。

這兩條通道又長又直,加上上方的造景及兩側倉庫牆面,是很適合拍照的場景。

即然走到A3館,就先進去欣賞攝影大師的作品吧!

攝影家張武俊的介紹。

還有他的座右銘。

雖然展區開放拍照,但考慮到著作權,老狗就不針對個別特寫。

想欣賞作品的話,就去一趟佳里吧!真的挺有可看性的。

老狗是覺得他的作品和紅磚牆的結合,挺適合作為另一個層次的作品的。

- A3-1

- A3-2

- A3-3

- A3-4

- A3-5

- A3-6

- A3-7

走到A4館,是另一場《晝夜紀行》,是駐村藝術家權承燦的個展。

展出到10月10日,分享文發表時已經撤展了。

作家權承燦的介紹。

部分作品的影像,可以感受到現代工業化環境的冷冽剛硬氣息。

- A4-1

- A4-2

- A4-3

走出展館,回到通道。地面上還保留著鐵軌。

A4館的另一邊是另一位駐村藝術家駐村藝術家薇拉萬.維昂通(Wilawan Wiangthong)的個展《聖母之境》。

藝術家與作品的簡介。

藝術家來自泰國,創作則是以牡蠣為素材,呈現出以母性為主題的夢幻般奇境

簡單紀錄作品,有以牡犡做成的實體,也有以牡犡為題材的照片。

所要表達的核心就是以女性為主體的意識。

- A4-4

- A4-5

- A4-6

- A4-7

走出展間,看看建築本體。

高高的通氣窗與特殊造型的鳥踏,構成有趣的畫面。

再往前來到了A7 西拉雅平埔文化館。

門口有大型西拉雅族人偶迎賓。

平埔族群當中的西拉雅族中,生活在現在的臺南的西拉雅本族主要有四大社:

新港社(今新市區)、蕭壠社(今佳里區)、目加溜灣社(今善化區)及麻豆社(今麻豆區)。

這四大社的人們因為常與漢人拉觸,因此生活中慢慢的融入漢民族文化。

但同時還保留不少西拉雅族獨特的祭儀活動,例如最知名的祭祀阿立祖。

展區內設置7個主題場景來呈現西拉雅族的生活樣態。

老狗仔細看了一圈,花了不少時間,結果家人們都跑光了。

至於展出內容有些什麼? 想要粗略了解可以看看老狗的照片。

想多了解有關西拉雅族的故事,不如就去一趟佳里吧!

- 歷史與分布

- 織品圖樣

- 日用品

- 外來文化衝擊

- 大型竹織

- 鹿皮

- 外國人眼中的西拉雅人

- 倒風內海地圖

- 原漢之間地契

- 有2種文字的地契

- 滿文奏摺

- 生活用品

- 服裝展示

- 老照片展示衣著

- 祭阿立祖儀式

- 老地圖

參觀完畢,走出A7,繼續沿著軌道前行。

牆上掛著的剪紙藝術品。

整面牆都是燈籠,是什麼字呢?

原來這些都是剪紙藝術家陳治旭的風燈及剪紙作品展的內容,主題是《祈福 ● 點亮平安》。

這好像是兒童畫作?

在通道上的指標。原來這裡還有戶外劇場和親水公園,不知道還有在運作嗎?

再往前,看到路旁的柱尔上有官將首,來到位在A11的臺南藝陣館。

臺南藝陣館,連大門都加裝了傳統寺廟木雕格窗的裝飾,進裡面去看看!

一進門就見到兩旁一大排燈籠,還有三太子迎接。

- 燈籠隧道

- 三太子之一

- 三太子之二

- 展覽的主視覺

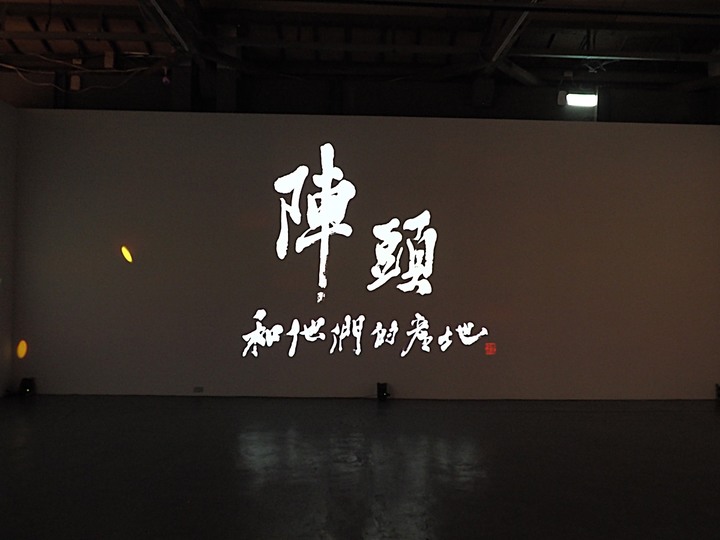

沉浸式影像作品《陣》,坐在這裡看一會兒,有如親臨陣頭開舘現場的震撼。

- 陣頭和他們的產地

- 白鶴陣與十二婆姐

- 八家將與金獅陣

然後是描繪各種藝陣的海報,原來有這麼多的陣式。

- 藝陣海報<1>

- 藝陣海報<2>

以及廟會中常見的舞獅與官將首

- 舞獅

- 官將首

不知從那座寺廟移來的廟門。

這2項應該是藝術品展示吧?

- P9304856

- P9304859

這裡則是來自佳里震興宮的泥塑神像群,籤詩與兵器。

- 泥塑神像群

- 籤詩

- 兵器

最後是仿寺廟內的大型壁畫作成的沙畫投影。

- 御前清客

- 牛犂歌陣

走出臺南藝陣館,繼續向後走,看到一小片空間。

這裡的綠樹挺多的!

旁邊有糖鐵軌道,以及載甘蔗的籠車。

這片廣場應該就是親水公園和戶外廣場吧?

時序進入9月,親水公園已經結束了。

某棟倉庫的大門,略帶生銹的外觀,有種特別的味道。

順著北邊的通道往回走,地上一樣有軌道。

這是另一棟倉庫A14,內部是駐村藝術團隊「Durden and Ray」的創作展《流光 ‧ 建影》。

《流光 ‧ 建影》的展出介紹。

作品的素材真的是以光與實物創造出不同大小的影像,建構出幻影的世界。

- A14-1

- A14-2

- A14-3

- A14-4

- A14-5

- A14-6

- A14-7

- A14-8

繼續沿北廊道往回走,來到了A10兒童美術館。

看到這面招牌,五顏六色,真心覺得相當有童趣。

走進館內去看看。

裡面的展品圍繞著一個主題—’旅行」。

有6個不同意象的展間:旅行、自然、城市、跳舞、食物、宇宙。

個別作品就相當有可看性,整體又能以「旅行」為主軸貫穿。

創造視覺、聽覺及觸覺等五感互動體驗,讓參觀者心裡產生共鳴。

- A10-1

- A10-2

- A10-3

- A10-4

- A10-5

- A10-6

- A10-7

- A10-8

- A10-9

- A10-10

- A10-11

- A10-12

可能是因為時間接近中午,園區裡的遊人都去用餐了吧!

北側廊道變的空空的,

部分倉庫目前沒有展出,所以門是關著的。

臺糖時代的鐵門,略帶有滄桑風格。

在棟與棟之間還有縱向的通道,可以看到倉庫建築的山牆這一面。

基本上就是昔日的工業風格。

繼續向前走,來到A6兒童遊戲館。

這裡應該是最受家中有小孩的爸媽們歡迎的地方。

對面是當海洋相遇《臺荷跨海交流藝術特展》展區,分散在A1館、A2館、A5館中。

A5展間中的展品簡介。

展品讓整個場地很有未來感。

- A5-1

- A5-2

- A5-3

- A5-4

- A5-5

整場特展的總介紹。

A1展館其實只有原倉庫的一半,另一半改造成這個樣子。

中間的圓柱體是半露天的洗手間。

14棟倉庫都逛完了,也快到了中午,利用剩下不多的時間,在園區裡四處走走逛逛。

遠方是糖鐵車庫,走到那附近去看一看。

地面上有不少處還保留著軌道。

園區內的裝置藝術品。

糖鐵車庫,目前只剩少少幾部柴油機車頭。

德馬(DIEMA)牌車頭,相信對糖鐵稍有認識的人應該不陌生。

最後,回到老狗停車的位置旁,這棟建築物應該原本也是佳里糖廠的辦公室之一。

現在是臺南市文資建材倉庫。如果有文化資產建築拆除後,堪用的構作會保存在這裡。

離開這裡後,在佳里街上覓食。

又想到了丹丹漢堡,可是排隊人潮實在多到爆。

我們時間有限,只得隨意找家小店充飢後,往漚汪方向移動。

✅ 北頭洋文化園區、荷蘭井

北頭洋,該說是一處稱不上景點的歷史地點嗎?這裡就位在佳里往漚汪的路上,是西拉雅人的聚落,不僅過去是,現在應該還是。

地名「北頭」就和在臺北的「北投」一樣,是平埔族語中的女巫。

因為近年來本土意識抬頭,原住民文化日漸被重視。

政府機關更是鼓勵建立文化自信,結合科技與媒體發揚在地知識。

於是「北頭洋」這處隱藏在福佬人社會中的平埔族聚落,

慢慢的把保留至今的原民信仰、傳統習俗與建築,透過網路及媒體傳達至眾人眼前。

臺南市政府在這裡參考平埔西拉雅族老照片,

搭建傳統的茅草屋、望高寮、公廨等設施,作為平埔族文化資料的展示空間。

當然也包括了跑的比馬還快的平埔族人「程天與」的故事。

另外,附近還有一口據說為由荷蘭人所建的井,稱為「荷蘭井」。

路過這裡時可以當作休息區,下車看看西拉雅文化的介紹,以及仿建的平埔族住屋。

如果有時間的話,還可以爬上附近的鹽分地帶第一高峰—「飛沙崙」

北頭洋的介紹看板,文字頗多。

簡單來說,就是這處由平埔族人所組成的社區,對於他們自己的介紹。

圖片上提到的各個位置,都位在邊長為500公尺的正三角形內。

這應該就是仿傳統茅草屋所搭建的展示中心。

用茅草、竹子和灰泥所搭建。

昔日當然不會有屋頂上那面藍色的塑膠布。、

茅草屋的大門。

印象中小時候在臺南鄉下曾經見過像這樣的屋子,用竹子為骨架,灰泥塗牆。

只是1970年代經濟狀況已經較好,像這樣的房子已經少見。

裡面的牆面全是文字相當多的海報。

從南臺灣的地理介紹到原始居民,數百年來地形與住民的消長變化。

從荷治時期介紹至明鄭時期,再到清治時間及日治時期,

居民與統治者之間的關係,都收集在這組照片中。

- 臺灣大地的主人

- 國際競爭時期

- 清領時期(1)

- 清領時期(2)

- 清領時期(3)

- 日治時期

- 研究者

然後是北頭洋的歷史文物與週邊大範圍地理環境的變化。

- 歷史文物

- 地圖(1)

- 地圖(2)

往下談到平埔族的信仰。

在漢民族文化強勢入侵下,還能保留夜祭及阿立祖信仰,就已經很不簡單了。

- 西拉雅夜祭

- 阿立祖信仰

- 蕭壠社公廨群

北頭洋景點的介紹,不外乎荷蘭井、立長宮、飛蕃墓。

這次因為時間關係只去了荷蘭井,之後再補上祀奉阿立祖的立長宮,

還有傳說中跑的比馬還快的程天與飛蕃墓。

- 北頭洋景點

- 動物資源

從另一邊的大門走出來,看到門旁還有春聯,果真漢化頗為嚴重。

屋內非常燠熱,不知道是不是屋頂多了塑膠布,不透氣的原因?

簡單看過屋內的海報後,往屋外空間移動,外面涼快多了

這裡有好幾棟茅草屋,造型大同小異。

這很像是昔日的穀倉

另一棟茅草屋,外牆全沒了。

又是另一棟茅草屋,外牆全由竹子編織而成。

設在園區入口處的飛番像。

按照古書上所寫的,跑的速度快到讓頭髮成為水平線,所創作出來的。

整座園區就由這幾棟傳統茅草屋所構成。

要說簡陋嗎? 由社區自覺而做為起頭的狀況下,能有這麼多的展示物已經很好了。

這裡同時也是北頭洋社區進行平埔夜祭的場所,

而【佳里北頭洋平埔夜祭】已經列為民俗類無形文化資產。

期待官方可以再投入更多資源,讓更多的人知道這項原民習俗。

荷蘭井是北頭洋文化園區裡的一處小景點。

傳聞這口井是由荷蘭人所開闢,在開始供應自來水之後廢棄,最後被風沙所掩蓋。

現在所見的井是阿立祖托夢指示,在1998年重新挖出來。

由下而上有荷蘭磚層,土質層、日治時期磚層,2001年重建成今天所見的樣子。

後方的小山坡就是飛沙崙。

旁邊有條生態步道,往上爬應該可以到瞭望台和三角點。

小小景點快速走過,前往下一次分享的方圓美術館。

這篇先接著分享南側的七股遊客中心。

✅ 七股遊客中心、成功鹽體驗館

官方設立的遊客中心,其實是旅人出遊的好伙伴。因為裡面有不少免費資源,像是可以免費取得飲用水,免費上洗手間。

如果正巧遇上官方舉辧活動的話,還可以得到一些免費的小禮物。

而且,這幾年來新建的遊客中心建築物已經不像早年那麼的呆板。

就如老狗這幾年走訪,位在臺南的西拉雅國家風景區官田遊客中心,

還有台江國家公園遊客中心,都已經是網美IG打卡特色景點。

在2020年5月正式啟用的七股遊客中心,當然也不例外。

這一大棟建築物以「堤」作為主要發想概念,

融入當地常見的元素,如海堤、河堤、鹽山等構造物,作為設計元素。

構成像堆砌如山的鹽塊受雨水沖刷崩落後成形,部分陡若峭壁,時似緩坡。

當接近夕陽西下時,這棟像長堤的白色建物和夕陽共同形成炫目的畫面。

遊客中心就設在這棟建築物裡面。

老狗記得在2020年3月就曾經造訪此地,當時還沒正式啟用,內部也沒有太多展示品。

3年過去,再從大門走進去看看。

內部當然有整座國家風景區的大地圖。

目前的雲嘉南國家風景區,部分與較晚成立的台江國家公園的管轄區域重疊。

遊客中心內部空間寬廣,有好幾組互動式解說介面。

往後走是展示空間。這面牆告訴我們雲嘉南國家風景區包括了那些地方和那些風景。

這裡的展示空間展示的是在風景區內大致上常見的景物。

- 植物

- 鳥類

- 鳥類模型

- 風景區美景

- 漁業資源

- 遊憩空間

走出展區。全白的建築外部,就像是鹽山一樣。

方塊狀的高塔就像是鹽的結晶。

裡面是另一個空間,現在是「成功鹽體驗館」。

走進裡面見到這面牆,這不就是在臺南的多處景點都有的生日彩鹽嗎?

在夕遊出張所、井仔腳鹽田都可以看到有366種顏色的生日鹽。

其他的空間展示的物品都是和鹽有關的商品。

畢竟臺南的海邊曾經是一大片的鹽田,現在已經不曬鹽了。

拿鹽來發想創意,結合在地觀光,可以說是找到另一項特色。

裡面這面看板和裡面的商品沒有關係。

因為是介紹外面的小島。

從另一邊的大門走出去。

看到的是2022年打造的療癒新景點「六號小島」。

利用遊客中心外的景觀池空間,在其中打造一座直徑15米的小島。

島上搭建簡易的建築物,營造一種在荒島上的氣氛。

再透過長約60米,與水面大約等高的筆直小徑與岸邊相連。

形成一座遺世獨立的孤島小屋。

至於「六號小島」是怎麼來的?

因為所在位置剛好是80年前日治時期七股南鹽區的第六生產區。

陽光、海水與建築倒影會隨著時間變換而有不同的變化。

所以在每個時間點拍到的都是獨一無二的景緻,

從落成之後就一直是IG打卡熱門景點。

這座裝置藝術品還曾榮獲 2022 美國 MUSE DESIGN AWARDS 設計大獎。

至於想要走到這座島上,也不是想走上去就走的上去的。

因為通道的高度與水面很接近,所以還要看看潮汐…

像這個時間點,就像是在水面上走路一樣。

鏡頭拉遠一點就更像是「水上飄」了…

景觀池的另一邊是水上涼亭,是遊客中心落成時一併興建的裝置藝術品。

在這裡走走逛逛,接近夕陽西下時。

老狗看好了這天的落日時間,是時候往臺灣最西點移動了!

晴朗好天氣,來去看看沙漠中的太陽落海吧!

✅ 國聖港燈塔 — 台灣最西點

國聖港燈塔所在位置,是臺灣本島最西側的地點,在地理上有其重要性。至於燈塔本身,則算的上是多災多難。

這座燈塔最早興建於1957年,但因為建在海邊沙洲上,地基不穩。

長年受到海潮侵蝕,以致於沙洲流失。

在1969年時加上颱風「衛歐拉」襲擊,最後整個燈塔陷入汪洋大海之中。。

於是同年移至附近頂頭額汕另建新塔,即為今日所在位置。

這座新塔即是今日所見之第二代國聖港燈塔。

這座燈塔除了「本島最西點」的地理意義之外,

附近綿延不斷的沙丘地形是最為迷人之處。

植被稀少的沙丘,形成沙漠般的地景,在夕陽下十分壯觀。

欣賞夕陽入臺灣海峽,則更是另一處盛景。

所以老狗在這天特別看了日落時間,算準了太陽下山前大約20分鐘來到這裡。

就是為了要看到太陽落海。

第一張照片先放上臺灣極西點的地標。

老狗好幾年前曾經來過國聖港燈塔,當時只有燈塔一座。

幾年不見,多了這個地標,強化臺灣本島極西點的意象。

因為燈塔附近都是沙丘,所以進來燈塔的道路幾乎都被飄沙所掩蓋。

只有位在北堤堤防南邊的道路是可以抵達燈塔附近的。

多年前到訪時是從漁塭間的道路開往燈塔。

到了路底只見黃沙滾滾,只能步行跨越沙丘到燈塔旁。

不過可以順道欣賞沙丘景觀就是了。

在走到燈塔附近時,順便回頭看看太陽的高度。

這時的陽光相當漂亮。

做為臺灣本島極西點,國聖港燈塔漸漸的有了名氣。

不少遊人會來這裡拍照打卡。

燈塔孤伶伶的聳立在沙丘裡,有著特有的荒涼氣息。

不過話說回來,這座燈塔不就是座普通的鐵塔而已?

造型上不像其他的燈塔,有著建築上的特色。

轉頭看看海邊,還有十多分鐘太陽才會落海。

不如就四處走走,欣賞沙丘地型吧!

往北邊走,就會見到綿延不斷的沙丘。

要不是有那些綠色的植被,還真會誤以為是沙漠。

遠方的臺灣海峽裡,大大小小船隻來來往往,是相當繁忙的航道。

船隻就像這樣一艘接著一艘,很難想像臺灣海峽竟然如此熱鬧。

繼續向北步行,見到的沙丘面積越來越大。

回頭一看,真的走的挺遠的了。

看看時間差不多了,找個地方停下來,準備拍夕陽落海。

如果位置對了,會不會正巧看到太陽裡面有艘船?

利用等待的時間,換換濾鏡來拍攝身邊的沙丘。

果然出現不同的風格。

這個工具是做什麼的呀?為什麼會出現在這裡?

終於快要等到了!!

拉近看就像這樣。可惜差了一點點!

把相機的連拍功能打開,連拍個幾十張照片,做成GIF檔。

看起來比影片有趣多了!

如果有腳架,畫面的位置就會固定,太陽就不會像這樣跳來跳去了!

太陽公公下班了,但是燈塔上卻出現了另一朵雲。

像是飛龍在天嗎? 還是老狗這軰的童年回憶—鳳凰號?

在海上這一片才是鳳凰號吧?

看著雲彩變幻,不知不覺燈塔亮了起來,這也表示我們必須要離開了。

國聖港燈塔旁完全沒有人家,當然更不會有路燈,晚上可是一片漆黑。

沒帶手電筒等裝備在這裡行走相當危險。

雖然來這裡拍銀河、星光的朋友也不少,但人家可是有備而來。

回老婆娘家享用晚餐比較實在。

(未完,待續~~)

。國聖港燈塔最早興建於1957年,但因為建在海邊沙洲上,以致於受颱風襲擊及海潮侵蝕,沙洲盡失,整個燈塔陷入汪洋大海之中。1969年遭受「衛歐拉」颱風摧襲,塔身倒塌,無法使用,於是在同年移至附近頂頭額汕另建新塔,即為今日所見第二代國聖港燈塔。這座燈塔除了是臺灣本島最西點的意象之外,附近發達的沙丘地形則是另一個迷人之處,綿延不斷且無植被的沙丘,形成如同沙漠般的地景,十分壯觀。而欣賞夕陽入臺灣海峽,則更是另一處盛景。老狗這次特別算好日落時間來到此地,目的之一就是為了拍夕陽,照片當然一併分享在這篇分享文當中,歡迎有耐心的繼續往下看。

。國聖港燈塔最早興建於1957年,但因為建在海邊沙洲上,以致於受颱風襲擊及海潮侵蝕,沙洲盡失,整個燈塔陷入汪洋大海之中。1969年遭受「衛歐拉」颱風摧襲,塔身倒塌,無法使用,於是在同年移至附近頂頭額汕另建新塔,即為今日所見第二代國聖港燈塔。這座燈塔除了是臺灣本島最西點的意象之外,附近發達的沙丘地形則是另一個迷人之處,綿延不斷且無植被的沙丘,形成如同沙漠般的地景,十分壯觀。而欣賞夕陽入臺灣海峽,則更是另一處盛景。老狗這次特別算好日落時間來到此地,目的之一就是為了拍夕陽,照片當然一併分享在這篇分享文當中,歡迎有耐心的繼續往下看。