社區監視器有普通平價的

也有品質不錯的

甚至有工安用的清晰監視距離可達50米的

不過很可惜的是這麼好(當然不是和DSLR比)的鏡頭+CCD套件

錄到的數位訊號會先轉成analog輸出同軸電纜

再經A/D影像擷取卡轉成數位訊號存於主機硬碟

我想這是因為數位傳輸線比較貴不適合長距離牽線的關係

不過只要濾波作得好應該不至於失真太多

這類鏡頭的改善空間不大

但是CCD套件如果能把體積再縮小

倒是可以努力的方向

國道紅斑馬用的據我所知

是原理相同的「影像擷取卡+含硬碟的車用電腦」

一般把那種監視器的主機叫做DVR

其實已經是最經濟實惠的錄影方式了

我承認我也喜歡比較喜歡記憶卡

但記憶卡的傳輸速度沒有硬碟快是事實

在大量影像資料要real time處理的時候還是硬碟量大且實惠

而且很多CarPC論壇的使用者已經證實了

在一般行車狀態下硬碟都OK(使用NB硬碟的防震係數更高一點)

他們既然要抓人

在國道一般安全距離約50米的狀態下

當然監視器品質不會太糟

下面這段影片是廠商demo用的台中興安路口監視器畫面片段

看車牌也還算清楚

我想那種監視器的鏡頭口徑應該夠寬

入射光的量夠大讓它可以不需要太長的曝光時間

快門短抓影像就比較清楚

提供您參考

但是有些疑問,想與Meitzu2001大討論一下...

1.一開始,用鏡頭第一片鏡片的直徑推論光學解析度,似乎沒有什麼意義,因為大部份的鏡頭,都是以多個鏡片組成,不見得第一片鏡片大,光學解析度就比較好,從結論裡的"車牌文字極限(4 pixel)可鑑別公式 L=(0.016fR)/(25.4M)",也看不出與鏡片口徑的關係。

2.結論的"車牌文字極限(4 pixel)可鑑別公式 L=(0.016fR)/(25.4M)",似乎太理想化了,實際上,影響解析度的因素很多,包括鏡片的品質、組成方式及光圈值,曝光的快門值,及鏡頭是否震動等,都會影響成像的解析度,要以實際的量測,才能確定解析度,以下資料是引用photozone網站的內容,

Canon 350D+Canon EF 300mm f/4 USM L IS

http://www.photozone.de/8Reviews/lenses/canon_300_4is/index.htm

Canon 350D+Sigma AF 70-300mm f/4-5.6 APO macro

http://www.photozone.de/8Reviews/lenses/sigma_70300_456/index.htm

可以看到同樣的f(只看300mm部份),R,M,結果差很多....

所以,我覺得,"車牌文字極限(4 pixel)可鑑別公式 L=(0.016fR)/(25.4M)",只能當作趨勢看待,也就是f及R越大,M越小越好,不能只看這3個參數就決定結果。

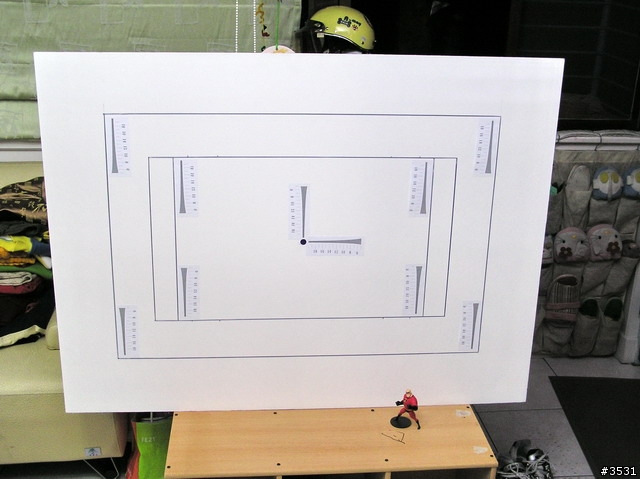

關於解析度的實測,您可以參考小弟的一篇文章

第三代鏡頭解析度測試圖表-可以測試750~3000條解析度

還有行車錄影的實作,小弟也有一篇文章可以參考

[分享]行車影像記錄器

小弟的論點,可能有所謬誤,請Meitzu2001大不吝賜教,若有冒犯之處,還請多多包涵。

AlexHsu wrote:

(......部分文字恕刪)

1.一開始,用鏡頭第一片鏡片的直徑推論光學解析度,似乎沒有什麼意義,因為大部份的鏡頭,都是以多個鏡片組成,不見得第一片鏡片大,光學解析度就比較好,從結論裡的"車牌文字極限(4 pixel)可鑑別公式 L=(0.016fR)/(25.4M)",也看不出與鏡片口徑的關係。

您說的沒錯,我的第3張圖片裡有說「光學鑑別率數位相機還用不到」,所以您提到的那個導出公式跟口徑D一點關係也沒有,這樣應該不算自打嘴巴。我也沒有提太多鏡片直徑和光學解晰度的量測和討論,只是引用理組高中生學過的繞射公式,用大家熟悉的繞射分析圖片加深印象。

鏡頭組在DSLR或傳統單眼可以非常複雜,不過不是本篇討論的重點,我也沒有著墨太多,因為拿DSLR來錄影應該暫時還辦不到,真的拿來錄影就浪費了它的動態拍攝快門能力。我主要比較的一般平價DV、DC、監視器與webcam沒有那麼複雜。它們有些只有單片鏡片,或是很靠近的兩片複合鏡片修色相差(可看我在奇摩知識回覆的這篇),兩片靠得很近的透鏡組可以視為一片薄透鏡。能修球面像差的只有DSLR等級,一般平價DV、DC做不到因為空間縱深不夠,DC鏡頭伸出來這一段空間裡面也是空的,DC、webcam又作得那麼扁,透鏡組根本擺不下,就算我鏡頭口徑最大(~27 mm)的終極武器Sony DCR-IP220,最短焦距4.5 mm,要擺得下第二片透鏡也不容易除非出廠時就膠合成透鏡組。

以下分析供您參考:光學解晰度的上限的確是靠入口處的透鏡(在天文望遠鏡可以是凹面鏡)口徑D決定,這個口徑D的功用除了定出光學解晰度上限,還有很重要的一點是接受光的能力,例如天文攝影上,口徑愈大,單位時間可以從特定星球接收更多的光子(正比於D的平方),因此你肉眼瞳孔(6-7 mm吧)看不見的星等,用天文望遠鏡(2 m)都看得到;天文望遠鏡1秒就可以看清楚的星等,你在旁邊拿DSLR(例如50 mm)直接對天空拍大概要曝光好幾分鐘。像天文望遠鏡或DSLR這些儀器,就算有複雜透鏡/稜鏡組存在,那麼光學解晰度還是不可能超過第一面透鏡口徑定出來的上限。大部分的鏡頭砲筒的基本功用都有一項「模擬望遠鏡telescope」,看焦距拉那麼長就知道一定多少具有放大的功能,不管如何這串透鏡/稜鏡組可以在公式上簡化成只在CCD靶前面的「單一等效透鏡」,能給出焦距f也是這面equivilent lens的功勞。你由整體F值、整體焦距f可以倒算出「等效口徑~f/F」一定比第一面透鏡口徑D來得小。這些在我倒數第3張圖片裡其實都有寫。

AlexHsu wrote:

2.結論的"車牌文字極限(4 pixel)可鑑別公式 L=(0.016fR)/(25.4M)",似乎太理想化了,實際上,影響解析度的因素很多,包括鏡片的品質、組成方式及光圈值,曝光的快門值,及鏡頭是否震動等,都會影響成像的解析度,要以實際的量測,才能確定解析度

理想化本來就是目的,對於單一/等效近似單一透鏡儀器(平價DV、DC、webcam),這是人類能做的快速掌握資訊的方法,那就是理想化、簡單化。本篇討論的是「角解晰度」,沒有討論到跟光圈/曝光/快門值有關的「光強解晰度」(你可以想像在給定快門時間內打在單一CCD上的光子數,不同CCD上的光子數差異愈大就會造成「對比」愈明顯),因此此處討論的角解晰度和快門/曝光時間無關。對於錄影來說,可以看成「時時刻刻都在曝光」吧!這種情況下只有單一CCD已到達飽和強度的問題,譬如對向來車開車燈時,造成某些CCD接收光子數達到飽和上限,這樣很難分辨兩個頭燈間的車牌文字,因為原本該顯示車牌文字的CCD上也斜向接收了很多不必要的車燈的光子。你如果拿DSLR來拍當然問題迎刃而解,因為你可以快門設很快,曝光很短時間,只求單一畫面,車燈光子還來不及去影響到車牌CCD上已經結束拍攝;但是因為錄影是長時間曝光,所以我文章後面才提可以用可見光濾波鏡片來解決這個問題。

組成方式不提了,因為討論的是單一透鏡;鏡片品質在平價DC、DV、監視器也是憑運氣,除非換一台,那也不提;光圈值我文中有足夠的討論,一樣不回應;至於震動我完全沒有說它不影響,拍攝主體本身就安裝在車上,我只是理想化地說如果動態的話把條件訂得更嚴苛一點,假設16 pixel才足夠解晰。

AlexHsu wrote:

以下資料是引用photozone網站的內容,

Canon 350D+Canon EF 300mm f/4 USM L IS

http://www.photozone.de/8Reviews/lenses/canon_300_4is/index.htm

Canon 350D+Sigma AF 70-300mm f/4-5.6 APO macro

http://www.photozone.de/8Reviews/lenses/sigma_70300_456/index.htm

可以看到同樣的f(只看300mm部份),R,M,結果差很多....

我不太明白您說「差很多」是怎麼比較的,以中心部份來看,兩個鏡頭只差了10%~15%,對我而言是很合理的結果。因為面積大的鏡頭研磨與鍍膜不易,如果基底材質本身研磨平整度達不到lambda/5,表面坑洞密度過大,鏡頭的空間傅立葉頻率軸(也就是你圖中的LW/PH可看成空間頻率值)就等於被一個空間的低通濾波器限制住,頻率太高的(也就是單一圖片內線條數多的)就通不過,你拍斑馬或老虎就必須稍微近一點拍。兩個鏡頭只差10%~15%差異真的不算大,同一批光學零件通常嚴格控制的話差異可以降到2%。至於邊緣部份的差異那是必然的球面像差的結果。如果你把這個差10%~15%數值拿來看4 pixel的車牌,差異也只是3.6~4.4 pixel,算3~5 pixel吧!有更難/更容易分辨車牌上的文字嗎?

AlexHsu wrote:

所以,我覺得,"車牌文字極限(4 pixel)可鑑別公式 L=(0.016fR)/(25.4M)",只能當作趨勢看待,也就是f及R越大,M越小越好,不能只看這3個參數就決定結果。

我同意「可鑑別公式當作趨勢看待」這句話,畢竟廠商給的Spec有時候給的也是近似值,有足夠的錢採購各種平價DC、DV、監視器、webcam,甚至各種DSLR、各種鏡頭,拿來在相同環境下測試,才能說掌握了所有的參數。但是對於條件單純的單一鏡片平價儀器,拿「f及R越大,M越小越好」來判斷「是否適合道路錄影」沒什麼不好,你買之前可能無法憑這3個參數預知拍出來的你喜不喜歡,但你可以憑這3個參數決定哪些儀器可以根本不要買。

AlexHsu wrote:

關於解析度的實測,您可以參考小弟的一篇文章

第三代鏡頭解析度測試圖表-可以測試750~3000條解析度

還有行車錄影的實作,小弟也有一篇文章可以參考

[分享]行車影像記錄器

大作已拜讀,很高興遇到同好。關於您使用的鏡頭拍出的車牌跟我的第一項測試差不多,至於吃電與記錄方式、遇到事故或被偷等狀況,在小弟文章一開頭第2行提到的「接觸緣起」也有小弟的觀點,基本觀念是組一台可以上網的車上電腦,除了隨時把拍攝實況存在車上硬碟之外,也同步網路轉播並儲存在遠方硬碟中。至於DSLR解晰度測試方面,小弟個人的觀點是:有時候我們追求解晰度似乎有點走火入魔了,再好的解晰度,洗成一張4x6也表現不出來;OK你洗成婚紗照30吋放大好了,你也不能拿來在平常看4x6的距離觀看,一定要稍微遠一點來觀看,當你距離不夠遠的時候,一眼還無法看到整張相片的全貌,只能看部分。就算再怎麼換鏡頭,最後觀看用的儀器還是自己的眼睛,你還是無法突破自己眼睛看成品時候的限制,因此我們看電影也一定是坐得遠遠的。解晰度增加拿來用在望遠用途上比較實際,例如天文學家可以把遙遠的星雲拉近拍攝給我們看,或是軍事衛星可以偵測地面2米解晰度時,可以看老共是不是在沿海集結部隊。不然拍攝了就算1000萬畫素的相片,在最好的Sony HD-TV螢幕上顯示也只有200萬,還是有點浪費(就算如此哪天中獎了我也還是會去買啦)......

AlexHsu wrote:

小弟的論點,可能有所謬誤,請Meitzu2001大不吝賜教,若有冒犯之處,還請多多包涵。

不要說什麼冒犯不冒犯的太見外,永遠歡迎指教,大家健康地討論,集思廣益,也許可以促進商品更進化。

但我提出一個問題...就是有沒有發現...停車時拍的才會比較清楚..而動態時幾乎都不行...

其實原因很簡單..就是差別在 快門 這個在一般WebCam上是完全無法控制的...因而造成拖影(1/30就會拖到無法辨識了)..

一些拍賽車, 球賽..用的攝影機都有高速快門(有些家用DV上也有)..例如將快門調到1/100s 基本上路上的車子很難不停格在某個 Frame中....

因此...目前行車記錄器來說要動態的記錄..而且可以把單格的資料拿出來作判別...是要靠運氣的.

所以動態看不清楚雖然Pixel及鏡頭有關係...但最大問題在於快門速度....提供參考.

大家可以用DC/DSLR 把快門設在 1/30 , 連拍... 怕對焦不清..可以用超焦模式.. 來拍路上跑過去的車子..相信可以拍到清楚的一定不多...

Jetter wrote:

大大的文章真讚......(過獎....恕刪)

關於快門的問題,其實我應該沒有漏掉該討論的文字,在結論處有提,後來在答覆AlexHsu大時也有稍微提到。

您說的具有快門調整能力的DV,願聞其詳,長長見識也好。

其實版上懂攝影的人才濟濟,不是我一個剛接觸的人(連DSLR都沒有能算有接觸嗎?....沒繳學費能說自己進學堂嗎?)所能望其項背,像是拍行駛中的賽車我就完全沒輒。不過很多攝影理論用在我這個行車錄影的主題......有點不太適用,因為錄影機沒有聰明到可以預知幾秒後的車禍而先準備好它自己,只能呆呆地重複同樣的動作。就像一般的DV連快門都沒辦法調一樣(還不太清楚DV這部份的運作......也許DV根本就沒快門?只是每隔1/30秒掃一次CCD的訊號),一般的紅外線監視器應該也沒辦法調快門(有很多網路上照片可以看出鏡頭到CCD好像直接看穿、「沒有快門」),而紅外線攝影機是一般監視器的主力,也是我未來測試的標的(不是您提的webcam)。既然快門不是可以調整的對象,我只好當它無解在別的方面努力。

解析度這方面在拜讀AlexHsu大的實測大作後,對我個人而言是兩相驗證。接下來我比較擔心的是從紅外線攝影機輸出到影像記錄器輸入這部份,幾乎所有的監視器為了長距離牽線,都使用類比(Analog)訊號傳輸。

類比訊號容易產生Jittering、反射、雜訊干擾;監視器拍到的數位畫面,會先在監視器裡面作數位/類比(D/A)轉換一次;進記錄器時又經過影像擷取卡再做一次類比/數位(A/D)轉換。我擔心第一次的D/A沒做好的話,會影響第二次的A/D,造成解析能力再下降;同時我也「肖想」,如果第一次D/A做得好,只要第二次的A/D時影像擷取卡解像力夠高(UPMOST有出可解1800條的),那是否可能把畫質提昇呢?(拍到640解出1800......我真是瘋了)這樣的肖想寫在這裡:請教是否有人曾將TV-out接進影像擷取卡?歡迎提供經驗與指教。

Meitzu,立志當個旅者與演奏家。

當手邊的玩具愈來愈多的時候,這個目標就離我愈遠.....因為愈來愈宅.....

Jetter wrote:

一些拍賽車, 球賽..用的攝影機都有高速快門(有些家用DV上也有)..例如將快門調到1/100s ......(恕刪)

想起來了,前天看的一篇開箱文,在講Sony最近推出的高畫質(1080i?)硬碟式錄影機,好像有一個模式是您說的這種。不過其中有兩點要確認一下:

1.那篇文章中說這種拍出「駭客任務」效果的攝影模式,好像只能享受15秒。(如果是真的就不適合長時間錄影)

2.爬文中曾看到這樣的說法:肯定有「快門」結構的DSLR的CCD,在快門按下前都不通電,快門也緊閉,CCD完全不感光,因為拍攝者是透過與拍攝時同一顆透鏡看景物;但是一般DC,只要是在拍攝模式,不管是在攝影者對著目標準備中還是按下快門,CCD上都通電,而且CCD上的影像還會一直傳回液晶螢幕更新。我想DV好像也是類似這樣子,因此從這幾點我愈來愈相信「DC與DV可能是沒有快門結構的」。至於DC拍攝術語中的「快門時間」,我想可以看成是「從一直都有光照著的CCD上把數據抓進記憶體的時間」,當有閃光燈時這個時間可以短一點,拍到的畫面清晰一點;而至於Sony那個高畫質模式,如果有看那篇文章附的拍攝結果影片(一頂帽子飛到床邊撞牆掉下),可以發現畫面「比較暗」,因此更讓我相信就算是這種「駭客任務」模式下,DV仍然沒有快門結構存在,只是以1/100秒為單位,把CCD上的訊號掃進記憶體。但有一點您沒說錯:這樣更容易抓到車牌上的字!

Meitzu,立志當個旅者與演奏家。

當手邊的玩具愈來愈多的時候,這個目標就離我愈遠.....因為愈來愈宅.....

若是以每秒30格來記錄來說...

快門可能就設定在1/30了..而在1/30秒中因車子移動而記錄在CCD/CMOS裡的資訊已經不是點而是線了..也就是說..車牌的部份已經因快門不夠快..而無法產生凍結的效果..

DV上基本上有手動快門設計的已經不多見..但取而代之的是AE程式拍攝模式..而其中的Sport Mode(運動模式)就是高速快門...您手邊如有DV可用..可以試著用正常模式拍一段車車和切到運動模式再拍一段車車..

再把這兩段影片進電腦一格一格放出來看看..一定會明顯感受高速快門的好處..

不然..一個在CCD/CMOS上已經因位移而糊掉的車牌用再高解析度的CCD/CMOS還是遠不及一個凍結的車牌的辨識率

阿..我在打這篇時您也剛好又發了一篇...

沒錯! DV其實沒有像DSLR一樣有實體的快門結構..用的是電子快門, 也就是設定CCD的曝光時間

所以.雖然DV記錄是30fps.. 但在高速快門下, 只讓CCD曝光了1/100秒就停止了, 會變暗是一定的(曝光量少了3倍多). 但可是格格清淅... 下雨時還可以拍到雨滴.