所以以車流密度32(flow=2100)~40(flow=1800)這區間討論,車道的均速約為70km/h~45km/h

也就是說超車者(車速大於70km/h~無限大)與法定最高速限者(110km/h),

進入超車道後,車速都會被限制於70km/h左右,在這當下,"法定最高速限者"是等同"超車者"

超完車之後,因為車道均速低於110km/h,所以有安全距離下,兩者都必須回中線道

所以也不會有"法定最高速限者"霸佔超車道的問題

那"超車道僅供超車者使用"與"超車道可行駛最高速限+超車者使用" 哪一個比較有較大的車輛容量

應該很明顯了....

-------------------

由這個論點己指出車速大於均速約為70km時進入內車道後,車速只要高於均速約70km時勿再回到中線以免造成中車道亂流,更進一步造成整体車道車速再下降。保持安全距離下以前車的車速前進。

Gullit168 wrote:

假設圖一是左車道、圖二是有比較多大車的右車道

兩邊車流量最大值時車流密度分別大概是32與30

也就是說若要讓車流量衝到極大化,左邊車道還是要比右邊車道密度來得高

..(恕刪)

這兩圖不能這樣合起來比較

兩圖都是多車道模式

參數的差別是設定不同的速限

另一個是設定混合車種, 不同的車長, 卡車變換車道時, 所需要的安全車距

流量對比車輛密度,是同時監看兩個車道

左車道多一台車, 密度增加 , 同時 右車道自然少一台車,密度就跟著減少

這兩者變化是相戶牽制對方車道

數字是一直有變化的

兩者設定的參數不同,圖表沒有設定的參數 , 不能這樣混在一起比較

Gullit168 wrote:

而不是把大部分的車趕進行車道,然後空出超車道來...

這樣會讓兩邊的車流量都從波峰都往下掉...

..(恕刪)

這是不可能的 , 高速公路是封閉系統 , 車輛總量增加/減少是來自匝道出入口

在交流道之間,總量固定, 密度會增加是因為有"速差"出現, 改變了車距,讓後車趕上來,或前車慢下來,才增加車數

與其說是車數,密度 , 其實就是指"車距"

個別車道的密度,在超車開始時

當左車道多一台車, 密度增加 , 同時 右車道自然少一台車,密度就跟著減少

超車結束時, 回到原車道

當右車道多一台車, 密度增加 , 同時 左車道自然少一台車,密度就跟著減少

這是保持平衡,並不會有 "兩邊的車流量都從波峰都往下掉"

除非是超車完不離開, 車數才會越來越多

當設定為超車才能使用內側車道, 它要能夠超越,它一定要比中線車速快,

此時內車道的車速是最快的,內車道後車的車速也不會比它快,所以內車道的密度(車距)是不會縮小,造成減速

就算有中線車跟在後面變換車道,進入超車道, 也不會增加車距

要設定一個統一的方向, 像日本,英國都往左, 或是都往右, 不能像台灣,往右往左都可以, 一定會擾動車流.

Gullit168 wrote:

這邊的定義有問題喔~~ 您知道我為什麼叫您算速度嗎?

以Vo=110km/h那條線而言

在密度低於20,那條線的斜率都是110km/h

(其實在20這個點,車流量為1800,算起來大概車速大概90km/h,不過那些算是模擬參數設定的差異)

還是先設定這邊為Free Flow;(反正就是密度15~20的差別)

密度介於20~30+之間,斜率已經改變,所以速度已經低於110km/h,

若以波峰而言,flow(2100)/Density(32)速度約70km/h,這段已經是Synchronized flow的stable

接下來30+~50左右,這段就是Synchronized flow的Metastable(比較好的翻譯叫做亞穩態)

之後就進入wide moving jam

所以呢,您一直強調要讓超車道保持在Free Flow時,車流量並不會最大化

反而還要多塞點汽車,讓車道平均密度來到32vehickes/km/lane時,而車道速度下降到70km/h

才有最大的車流量,所以在Density(32)以前,超車道越淨空,車流量越少喔~~~~~~

..(恕刪)

如圖, 當車距短於50m(20車/km), 確實不是最大車流量(黃色區),只有 1800

車距縮減也是一台車接著一台車,往後遞減之後才發生改變,遞減是漸進的, 最大車流量會往後延遲發生,

在車距遞減的過程中,是慢慢漸進發生,後車追上,而自然會達到最大車流量

但是這樣可以保持車流在 F流

已經設定超車完就離開,何時會發生超車完無法離開? 那就是中線安全車距不足,中線車道的車流量已達頂點, 無法換車道回到中線車道,只能持續往前開, 但是內車道還能保持 stop & go , 不至於完全停止

如果設定為33m車距(30車/km),在紅框內,也許一開始會有2000車的流量, 但安全車距不足,車距往後推移, 很容易到達S 流不穩定的Metastable 狀態,車流量會很快掉下來.甚至到達J

於是車輛往中線移動, 又影響到中線車流

這樣比起穩定於 1800 , 那個車流量最後會比較好?

如果讓超完車都可以在上面行車, 要衝最大車流量(紅色區), 要如何控制不超過 30車/km ?

最大車流量會延後發生, 一定會衝破 30 車, 造成S流

一旦超過,掉下來的車流量,遠超過1800和2000之間的 差值 200

等塞住了才換車道,此時的車速是落後,慢下來的,車距縮短的,此時要擠入中線, 車距不足,很困難, 若硬擠? 容易有車流擾動,會影響到中線的車速。

超車是車速超過中線,一次就可以完成 , 超越時不易影響到中線的車速。

Gullit168 wrote:

所以你的"逆水流方向"在學理與實際面上,皆不可能發生

..(恕刪)

台灣一出匝道就螃蟹橫行,擠入內線, 要下交流道才又蟹行三車道,天天都有,如何視而不見?

又如圖

車距為多少車道線?

中/外線有多少條車道線

為何會有無緣無故的塞車 ?

英國高速公路局的宣導, 連中線都不要佔用, 外車道有空間,要移動到外車道

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/3586474.stm

讓中線慢車移到外車道,這樣中線車道,有完整的車距, 而不是被切斷成破碎較短的車距

這樣英國會節省,空出 700英哩的道路可運用空間

同樣,英國也有 5大行車壞習慣, 台灣全部有

1.Tailgaters: over 40% of drivers are guilty of tailgating, which limits motorists' ability to react to events ahead

2.Middle-lane hoggers: a major cause of road-rage on motorways

3.Failing to indicate: considered a nuisance and a danger to other drivers

4.Swoopers: who cut across lanes with little regard for other motorists

5.Chatterboxes: people who talk on hand-held mobile phones while driving, which is banned

英國只是有Middle-lane hoggers ,很少outside-lane blockers , 台灣很多還合法?

herblee wrote:

這兩圖不能這樣合起來比較

兩圖都是多車道模式

參數的差別是設定不同的速限

另一個是設定混合車種, 不同的車長, 卡車變換車道時, 所需要的安全車距

herblee大大的見解能力真的是太強了

明明就是單一車道,模擬不同條件下的車流密度與車流量關係圖

您的法眼居有辦法參悟到這是多車道模式,真是太厲害了~~~~

herblee wrote:

流量對比車輛密度,是同時監看兩個車道

左車道多一台車, 密度增加 , 同時 右車道自然少一台車,密度就跟著減少

這兩者變化是相戶牽制對方車道

數字是一直有變化的

兩者設定的參數不同,圖表沒有設定的參數 , 不能這樣混在一起比較

herblee大大,您健忘了~~

先拿這個資料來做為左右車道討論的可是您呢~~

herblee wrote:

數據就在圖表上 只有讓超車道的車輛密度, 不超過 40車/km , 才能維持最大車流量 超車道維持 F 自由車流, 時速110km,車流量可以有 2000

超完車不離開,車輛密度增加,超過40車/km , 曲線往右掉到 S 車流,一台車接著一台行駛,車速設定一樣是110km, 車流量只有 1200

herblee wrote:

所以要看的是, 全部道路面積,扣除掉車輛所佔據的道路面積, 還剩多少?

卡車多的話, 如"加入卡車為參數"那張圖,大約 30車, 就達到 S 流.

見鬼拉, herblee大大,把圖a指向超車道,把圖d指向慢車道,現在又說不能放在一起比較

您的邏輯思考跳耀的太厲害了,恕愚資質駑鈍,無法參悟其中深奧

那請問一下herblee大大,雙車道一公里面汽車總密度為60車/km/lanes,要怎麼分配兩車道的車流密度才可以達到最大的車流量???

herblee wrote:

這是不可能的 , 高速公路是封閉系統 , 車輛總量增加/減少是來自匝道出入口

在交流道之間,總量固定, 密度會增加是因為有"速差"出現, 改變了車距,讓後車趕上來,或前車慢下來,才增加車數

與其說是車數,密度 , 其實就是指"車距"

個別車道的密度,在超車開始時

當左車道多一台車, 密度增加 , 同時 右車道自然少一台車,密度就跟著減少

超車結束時, 回到原車道

當右車道多一台車, 密度增加 , 同時 左車道自然少一台車,密度就跟著減少

這是保持平衡,並不會有 "兩邊的車流量都從波峰都往下掉"

您看錯我的論述摟,這段話要連著上面的陳述下來

herblee wrote:

如圖, 當車距短於50m(20車/km), 確實不是最大車流量(黃色區),只有 1800

但是這樣可以保持車流在 F流

已經設定超車完就離開,何時會發生超車完無法離開? 那就是中線安全車距不足,中線車道的車流量已達頂點, 無法換車道回到中線車道,只能持續往前開, 但是內車道還能保持 stop & go , 不至於完全停止

您先想想吧~~ 當內車道為F流的時候,中線道最有可能會是什麼流....

herblee wrote:

如果設定為33m車距(30車/km),在紅框內,也許一開始會有2000車的流量, 但安全車距不足,車距往後推移, 很容易到達S 流不穩定的Metastable 狀態,車流量會很快掉下來.甚至到達J

於是車輛往中線移動, 又影響到中線車流

這樣比起穩定於 1800 , 那個車流量最後會比較好?

有前提且單面向式的假設,討論沒意義

herblee wrote:

如果讓超完車都可以在上面行車, 要衝最大車流量(紅色區), 要如何控制不超過 30車/km ?

一旦超過,掉下來的車流量,遠超過1800和2000 差值

等塞住了才換車道,此時的車速是落後,慢下來的,車距縮短的,此時要擠入中線, 有二次車流擾動,會影響到中線的車速。

超車是車速超過中線,一次就可以完成 , 超越時不易影響到中線的車速。

一般高速公路國外最少兩條以上,總車流量是看總車道的flow,

您的眼裡怎麼只有超車道,所以超車道是要保持順暢,Free Flow,

剩下的慢車道的慢車,我們herblee大大根本上不上眼

herblee wrote:

台灣一出匝道就螃蟹橫行,擠入內線, 要下交流道才又蟹行三車道,天天都有,如何視而不見?

又如圖

車距為多少車道線?

中/外線有多少條車道線

為何會有無緣無故的塞車 ?

這一段照片,您還來拉,您那麼喜歡把瓶頸當空氣

那我也只能說對不起,因為我還無法像您可以這麼對慢車無禮而視無不見

加上這段之前也提到爛了,就不回答了...

還有,把單一"瞬時"的照片拿來當流動流體壅塞例子的,然後就反推出逆水流理論

我遇過的人,您還是第一個

果然herblee大大思考果然與眾不同

Braess's paradox(布雷斯悖論)

在一個交通網路上增加一條路段反而使網路上的旅行時間(travel time)增加了,而且是所有行駛者的旅行時間(Travel Time)都增加了,這一附加路段不但沒有減少交通延滯,反而降低了整個交通網路的服務水準(level of service),這種出力不討好且與人們觀感相背的交通網路現象,就是人們所說的 Braess 悖論現象。

例子

考慮右圖中的交通網,有4000輛車打算在其中路上通行。通過的時間從起點到A是路上車的數量除以100,而從起點到B是固定的45分鐘(另一條路相同)。如果近路不存在(即交通網上只有2條路),從起點到A到終點需要的時間是A/100+45, 而從起點到B到終點需要的時間是 B/100+45。

行駛於高速公路, 若不是定速行駛"行車", 就是正在超車

就是這兩種

t=45可以代表於行車道行駛, 其車速較慢,時間會較長, 但以定速行車,其時間是固定的

此代表為 Stable 車流,車速受到制約,仍能穩定前進, 其行駛時間固定

t=T/100, 可以視為在超車道上行駛, 其車速較快, 但是車速會受到車輛密度的影響.

t=T/100並非Braess隨意設定的, 如果T=2000(Vehicle/hour),而100=100(km/hour)

每100公里內有2000車, 意義就是車輛密度

也就是代表此時有安全車距 50m 的狀況, 為 F 自由車流

車速不是比前車快,就是比前車慢

比前車快,就要進入超車道超車, 比前車慢或等速, 就留在中/外線"行車道"上 "行車"

設計整段行程, 同時有 t=T/100(超車) 及 t=45(行車) 兩種狀況

由Start → End 只有二種選擇 沒有第三條選擇,

超完車就回行車道, 或是 由行車道進入超車道 , 不能同一車道持續行駛

因為有4000輛車,因為 A+B=4000 可以解讀為A=B=2000, T就是平均分配,T/100 的 T 就是2000 ; 這樣每條路的通過時間都是 2000/100+45=20+45=65 分鐘。

如果只有超車使用超車道(t=T/100),超完車,一定要回到行車道(t=45),

行車道的時間是固定的, 但使用超車道之車數不會增加,T可以= 2000

1.Start-T/100 -A- 45 =超車 20+ 行車45 (超車後變換車道回行車道)

2.Start-45 -B - T/45= 行車 45+ 超車20 (行車道進入超車道超車)

這樣 Star → End ,無論走A 或 B 都是65分鐘

如果多了一個選擇 A 和B 是相通的( 超車道兼行車道),可以同一車道持續行駛

現在假設有了一條捷徑A → B(通過時間接近於0),在這種情況下所有的司機都會選擇從起點到A到B這條線路,因為就算所有的4000車都走這條路,通過時間也不過40分鐘,小於起點到B的45分鐘。

到達A之後,所有的司機都會選擇從A行駛到到B再到終點,如果超車道兼行車道, 起點到A點是超車,超完車之後, 不回車速較慢的行車道(t=45),而是走時間較短的T/100,因為就算所有的4000車都走這條路,通過時間也不過40分鐘,小於A到終點的45分鐘。

比起上面固定65分鐘的走法,超車道兼行車道,這就個自多出二種可能,

1.Start-T/100-A-B-T/100-End = ?

全程使用超車道, 超完車也不離開 這又區分出二種可能

(1)其它有一半車都"讓"出超車道,去走行車道,使用車數不會增加,固定為2000,時間就是 20+20=40分鐘

(2)如果所有車都不讓, 都使用超車道,則車數增為4000, 時間就是 40+40=80分鐘

2.Start-45m-B-A-45-End =90 minute

若全程都使用行車道, 時間固定為90 min

如果其中某條路的通過時間更短,是不可以達到納許平衡的,因為任何一個理性的司機都會選擇更短的路。所以不會有人選擇 90 分鐘那條路, 也就是一直行駛於較慢的行車道

但是所有車都湧向超車道這條路, T就不是 2000, 而是4000

這樣所有車的通過時間是4000/100+4000/100=80 分鐘,比不存在"捷徑"的時候還多了15分鐘。

因為沒有司機願意切換到別的路上去,T=4000,所以就算其有司機想要反悔, 不再持續行駛超車道,在A之後,不再往B ,走原先的路線(起點A終點,或起點B終點),但是時間也都增加成了40+45=85分鐘。

如果大家都約定好不走捷徑A → B(不持續行駛超車道),那麼都可以節約15分鐘的時間。但是,由於單一個人之司機總是能從持續行駛於超車道上獲益,所以這種約定是不穩定的,於是Braess悖論便出現了。

也就是一旦開通了A → B 超完車不離開, 超車道兼做為行車道

大家都選擇走 t=T/100超車道,不離開,T一旦增加, 所有路徑,行駛的時間都增加

"納許平衡 Nash equilibrium" 也可以解釋這種現象

其經典的例子就是囚徒困境。囚徒困境是一個非零和博弈。

經典的囚徒困境

1950年,由就職於蘭德公司的梅里爾•弗勒德(Merrill Flood)和梅爾文•德雷希爾(Melvin Dresher)擬定出相關困境的理論,後來由顧問艾伯特•塔克(Albert Tucker)以囚徒方式闡述,並命名為「囚徒困境」。經典的囚徒困境如下:

警方逮捕甲、乙兩名嫌疑犯,但沒有足夠證據指控二人有罪。於是警方分開囚禁嫌疑犯,分別和二人見面,並向雙方提供以下相同的選擇:

•若一人認罪並作證檢控對方(相關術語稱「背叛」對方),而對方保持沉默,此人將即時獲釋,沉默者將判監10年。

•若二人都保持沉默(相關術語稱互相「合作」),則二人同樣判監半年。

•若二人都互相檢舉(互相「背叛」),則二人同樣判監2年。

用表格概述如下:

| 甲沉默(合作) | 甲認罪(背叛) | |

| 乙沉默(合作) | 二人同服刑半年 | 甲即時獲釋;乙服刑10年 |

| 乙認罪(背叛) | 甲服刑10年;乙即時獲釋 | 二人同服刑2年 |

如果兩人均不招供,將最有利,只被判刑半年。 於是,兩人同時陷入招供還是不招供的兩難處境。 但兩人無法溝通,於是從各自的利益角度出發,都依據各自的理性而選擇了招供, 這種情況就稱為納許均衡點。 這時,個體的理性利益選擇, 和整體的理性利益選擇,是不一致的。

基於經濟學中「理性經濟人」的前提假設,兩個囚犯符合自己利益的選擇是坦白招供,這樣,原本對雙方都有利的策略(不招供從而均被判刑半年)就不會出現。事實上,這樣兩人都選擇坦白的策略以及因此被判兩年的結局被稱作是「納許平衡」(也叫非合作均衡),換言之,在此情況下,無一參與者可以「獨自行動」(即單方面改變決定)而增加收穫。

超車道和行車道之車輛密度, 是相互影響的.

如果, 所有用路人都能讓道, 有超車行為才使用超車道 , 這樣行車道和超車道都能達到最佳車速

這是"合作"

但是,正常"理性"的駕駛人並不會這樣想,都只從各自的利益角度出發,自認為全程使用最高速超車道, 可以讓自己達到最快的車速,後車絕對追不上,依據各自的"理性"而選擇車道 ,而並不會考慮 "整體"或較慢一點,卻可以讓所有車都達到均速之行車方法。

當一方選擇"合作", 讓出超車道

而另一方選擇"背叛",佔用超車道不走,背叛的一方可以得到最佳的車速

但是此"最佳車速"的順暢,卻是選擇"合作"的一方,讓出超車道的犧牲,讓超車道密度低 ,才達成的。

成果卻讓"背叛"的一方獨享

於是最後, 合作的一方也選擇了背叛,擠入超車道, 最後密度增加,整體車速下降。

基於人性 , 對於"超車道使用" 最後的結果, 是蠻悲觀的.

Gullit168 wrote:

見鬼拉, herblee大大,把圖a指向超車道,把圖d指向慢車道,現在又說不能放在一起比較

您的邏輯思考跳耀的太厲害了,恕愚資質駑鈍,無法參悟其中深奧

..(恕刪)

小弟說的是 "卡車多的話, 如"加入卡車為參數"那張圖,大約 30車, 就達到 S 流."

絕對沒說"把圖a指向超車道,把圖d指向慢車道" 這句話不是我說的

很單純按照圖來說而已

a圖就是設定不同速度的結果 , d 圖就是加入卡車後的結果

圖上沒有設定的東西, 要如何拿來對比?

引用這個數據,只能證明不佔用超車道,讓車能超越離開,不擠在同一區段,才能創造了最大車流量

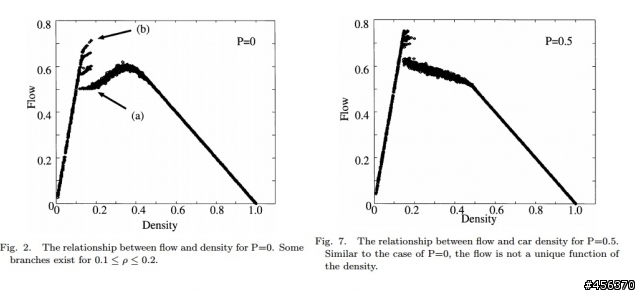

請看圖,若 p=0 ,無超車可能

兩車道的車速是差不多,呈對等狀況的, 並不會有超車道車速快的情況

Gullit168 wrote:

那請問一下herblee大大,雙車道一公里面汽車總密度為60車/km/lanes,要怎麼分配兩車道的車流密度才可以達到最大的車流量??? ..(恕刪)

想法不能是這樣, 這樣就會拼命想往車道內塞入車輛,衝上最高量時,也就是阻塞的開始

應該是要讓車輛儘量能"超車離開",才能保持車輛不斷通過,細水長流

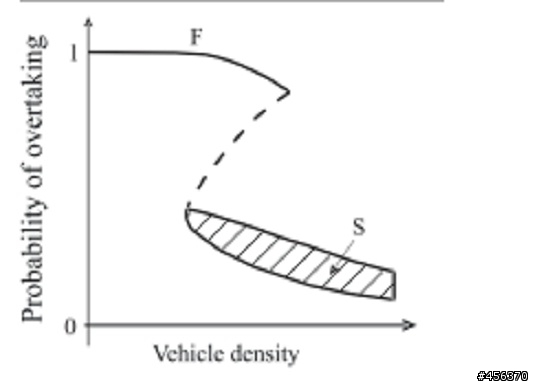

上圖的縱軸, 是 超車的可能性 1 <-> 0 之間, 橫軸為車輛密度

超車的可能性越高, 越趨近於1 , 就越能維持車流為F自由車流

超車的可能性若低於 0.5 (縱軸的一半), 就都是 S 車流了

設定P=0(左圖) 和 P=0.5(右圖) 之後 , 就可以看出有超車道,和無超車道只有行車道,車流的差別

在不能超車的情況下,在密度40車/km 以上,即達壅塞的情況, 車流量曲線反轉往下。

保持能夠超車, 比起不能超車, 可以在密度50車/km 以上, 才達到壅塞,車流量曲線反轉往下降。

而在密度低於 30車/km , 有超車道比起無超車道,也能有更大的車流量。

若無超車可能,就算實施入口管制,把車輛密度雖然降到 20車/km ,其車流量和 50車/km 卻是相同的

所以,車輛密度下降能增加車流量, 必須要讓"超車道"有功能,在能超車的情況下才會發生

所謂"最高速行駛",或曰"無超車行為,以超車道來行車", 無論車量數目為何,車流量都無法超越"超車完即離開"的車流量。

一公里內汽車總密度為60車/km/lanes, 更是要有超車道, 讓車速快的車可以超越過去, 脫離這一公里的範圍,或是在後方降低速限, 讓後方車減速, 在這1公里後面的車不要進入這個車帬當中, 讓車輛密度下降到單車道30車/km以下,整體的流量才能增加。

而不是拼命往車道內塞入汽車, 去創造表面上瞬間"最大車流量"的單一數字,卻不管之後的阻塞。

Gullit168 wrote:

所以呢,您一直強調要讓超車道保持在Free Flow時,車流量並不會最大化

反而還要多塞點汽車,讓車道平均密度來到32vehickes/km/lane時,而車道速度下降到70km/h

才有最大的車流量,所以在Density(32)以前,超車道越淨空,車流量越少喔~~~~~~

..(恕刪)

這就是無法超車結果才會這樣, 車流量呈金字塔型尖峰狀

尖峰瞬時的車流量雖大, 但是能維持多久?

能維持在最大量的時間不長 ,因為 flow density有 hysteresis 滯後性

當到達最大量時,其實是塞入過多車所造成的,短暫到達最高值, 並不是車流順暢的結果. 這也就註定後方車距不足, 要開始減速了

當設定為P=0.5 時,可以超車的情況下, 密度低於 Density(32), 車流量會呈現線性增加的

當車輛密度減少時,才能增加車流量

行車在中/外線, 並不是永遠都待在中/外線

只要有超車的可能, 中/外線車是可以離開中/外線的,

如圖左, 正在超車的車, 正是來自外線車道 , 這樣外線就少一台車,可以減低外線道的密度, 外線車道的車距反而可以拉開.

而且由內線超車過去的車, 不會影饗到中/外線的車速, 因為它是越過去的,到前面去了, 不會擾動原本的車流 , 也不會增加車輛密度

反而如圖右

超完車都不離開, 車越來越多,於是車距不足,減速往後推移.

車速減慢後,後車要超車,只能右側超車, 可是行車道上本來就是大車和慢車, 只要碰上一台慢車, 就又超不過去,拖累到整體車速

左圖的車流是可以超越過去的, 這樣可以讓密度永遠不超過 30車/公里, 這樣雖然永遠無法達到,30車-40車/公里的最大車流量, 卻可以保證車流順暢, 避免壅塞發生。

右圖是無法超越過去, 所以只能不斷把密度加高,往車道內塞入汽車,增加車數來製造高車流量, 這樣很快到達最大車流兩量,也到達臨界點, 馬上就壅塞了。

況且,依據高速公路及快速公路交通管制規則 第六條

汽車行駛高速公路及快速公路,前後兩車間之行車安全距離,在正常天候狀況下,依下列規定:

一、小型車:車輛速率之每小時公里數值除以二,單位為公尺。

二、大型車:車輛速率之每小時公里數值減二十,單位為公尺。

車速 110km , 要保持 55m 的安全車距

擠入更多車? 要如何保持安全車距?

否則,未保持安全距離, 依據

道路交通管理處罰條例第 33 條 (修正日期為民國 102 年 05 月 08 日)

汽車行駛於高速公路、快速公路或設站管制之道路,不遵使用限制、禁止

、行車管制及管理事項之管制規則而有下列行為者,處汽車駕駛人新臺幣

三千元以上六千元以下罰鍰:

二、未保持安全距離。

要讓汽車能超車離開,拉出車距,容納更多車輛

不是拼命擠入,創造高車輛數目,製造瞬間的車流量的同時,反而造成"堵塞"

Gullit168 wrote:

我只聽過慢車會封鎖車道,所以"less than normal speed"的車輛靠右行駛

請問一下法定最高速限怎麼封鎖車道?? 封鎖超速車輛的車道嗎?? 那反而促進交通安全呢~~

..(恕刪)

很簡單,因為有速差, 前後車的車距是會變動的。在沒有任何超車行為下,也無論路隊長是不是"最高速"! 只要車距不足,前後車的加速/減速不成比例,速度遞減就會發生, 慢車就會在後方發生了。

就算前車的時速是 120km, 只要車距不足, 兩車相距只有2-3條車道線, 後車必然要減速。

以台灣的現況, 慢車就是集中在超車道,只是沒有車會自己承認自己為慢車。

身陷車陣之中,車速被前車制約,車速變慢,往往誤以為是因為整體車流慢, 車數量大多

其實是車輛集中於內車道, 造成密度高, 減速往後推移

超越過這個車羣之後, 才發現前方是一片空曠無車

Gullit168 wrote:

您先想想吧~~ 當內車道為F流的時候,中線道最有可能會是什麼流....

..(恕刪)

那一種車流, 要看車距夠不夠大,有沒有加速的空間, 有沒有超過5條車道線

況且保持超車道為F自由車流時

當中線車道的車距離不足時, 中線車就可以利用超車道超車離開

這樣, 中線車道的車距就不會減少, 車距不減, 就能保持車流前進。

加速/減速 圖表

水流的單位是 立方米/小時

Flow 統計是每小時2000車, 但是就道路容量而言,單位時間內, 所通過的不只是 2000台車的容積 , 還通過了1999個車距的容積, 這1999個車距也必須塞滿車,才能計算

所以要看一個車距會塞入幾台車?

若照安全車距 50m; 車長 5m

2000台車的車長為 10000 m =10km

1999台車的車距 約 100000 m=99km950m

如果是大貨車或客車, 車長可達20m , 等於4台小車, 車速相同, 車的數量卻是減少的.

這才是為何外線道,車量數目比內車道少的真正原因

車速是單位時間內行走的距離, 通過2000台車,加上安全車距的長度,就大約是110km

前後車車距原本為50m 兩台車,只要有速度調整,改變前後車的車距,沒有任何超車行為,就會讓50m內,擠入三台車。扣去車長,車距就只有22m , 就會由 F 流掉到 S 流

例子還是上面的這個

這一排車都擠在內車道, 沒變換車道, 也沒有交流道上來的車加入

最初還有車距5條車道

加/減速 ,前後車有速差,後面的車趕上來, 車距縮短到2-3條車道線

於是壅塞發生, 白車打燈,變換車道離開

這個車距縮小,並不是車輛數目多所造成的

而是這四車和四車前面的5-6台車, 都擠在內車道所造成的

如果它們能分散到中/外車道 , 車距就能拉開.

可惜的是, 用中線超車後, 還是沒有利用中/外線行車, 繼續擠回內車道

於是車輛密度增加 ,只有三條車道線的車距, 壅塞就不斷發生

反而是外車道, Google街景車和前車,相距有5條車道線以上的車距

t3629655 wrote:

這種狀況下兩車道以等速前進,減少車道的變換可得到最大車流量,但這只是理論值實務上不可能達到。

雙車道總密度為60車/km/lanes時

圖a視為快車道,圖d視為慢車道

最理想的密度分配就是30:30,此時車道的總flow為2100+1500=3600

若堅持讓超車道處於free flow時,快車道密度必須為20車/km/lane左右或以下

那相對的,慢車道的密度會提升到40車/km/lane左右或以上

此時雙車道的總flow會變為1800(快車道密度20)+1250(慢車道密度40)=3050

都偏離原本車道的flow峰值,這反而是沒效益的做法

所以實際道路的車主選擇上,會因為快車道速度快,所以flow值較高

會有讓車主傾向進入快車道的意圖,因為歐洲快車道禁止最高速行車使用

所以由圖顯示

一開始密度低的時候慢車道的車輛較多,但是隨著密度提升

因為快車道的flow高,流體阻值低,較多的車輛選擇進入快車道超車行駛

到了車道總密度為20時是高峰,此時的兩車道的密度為快車道(40*0.6)=24;慢車道(40*0.4)=16

快車道flow=1900+;慢車道flow=1250

也就是說今天車越來越多時,因為快車道的flow較高,所以較多車輛進入快車道是非常符合流體法則

要反過去來讓快車道保持free flow,這反而是違反常理的現象

t3629655 wrote:

前所提之國外論述也是理論值,未加入違返規則駕駛在內,實物上要達到理論的較佳結果也只能進行車輛密度管制,就是在兩個交流道間作密度管制,當此區車輛密度己達上限立即禁止車輛再上高速公路,就像年節期間的作法一樣。

所以我之前一直強調,要討論車道壅塞的問題,重點在於總車道的車流密度控制

這種東西靠的是匝道的數量管制,而超車道的誕生主要是因為道路行駛安全

實際上,台灣高公局的觀點也沒錯,法定最高速限的車輛可以行駛快車道是因為快車道的flow較大

的確可以幫忙舒緩交通的車流量,但是只要總車道密度一高起來,就會失去效用

那位H兄為了驗證自己的超車道僅供超車使用能疏通交通論點

就預設所有法定最高速限的車主全部會擠進超車道(所以H兄也是一開到110km/h就會擠進超車道的人??)

造成超車道壅塞之後,再回頭去造成慢車道的壅塞,然後全部車道都壅塞

最後回頭說超車道被這些法定最高速限的車主搞到失去原本的效用

這種由自己結論反推回來的假設,就留給H兄獨自高談闊論吧....

herblee wrote:

在交通學上有個Braess 悖論現象, 可以說明超車道兼行車道,反而降低了流量

Braess's paradox(布雷斯悖論)

在一個交通網路上增加一條路段反而使網路上的旅行時間(travel time)增加了...(恕刪)

你的理論很好,但是適不適用台灣高速公路? 答案是不適用的.

難怪你一直用國外的法律跟規定還有圖片來指定台灣應該這樣應該那樣。

交通學上有個Braess 悖論現象,有沒有注意道45分鐘的路徑?

在高速公路不可能有45分鐘與T/100兩種狀況同時出現,

因為高速公路兩個線道路徑一樣,距離一樣,受同樣環境同樣規則限制。

也就是說交通學上有個Braess 悖論現象,不能駕馭在高速公路兩個線道上來比較。

除非是高速公路與平面道路兩者比較的話,才合理。

假如硬是要設定來比較超車道和非超車道來看這件事情,

請問t=45 這條路會不會因為過多的車輛 使得t>45 ?

答案不用想也知道結果。

不能只能單方面去思考T/100這條路,塞太多車會怎樣怎樣,

要眾向思考每一條車道因果關係才對,

假如車都往T/100開去,請問另一條t=45 因為無車狀態 時間還會是45分鐘嗎?

所以悖論現象在這邊討論是無裡頭的。

換個方式講,不能因為超車道該讓該讓,就可以完全無視別的車道的權力跟所屬的狀況。

上面我跟Gullit168已經說明過了,"單純超車道的理論"在F區塊下,也就是車輛密度低,才能有效舒緩密度。

假如車多的情況下如S區塊,更多人因為車輛密度增加所以變換車道到超車道超車又因為不能持續行使所以

又變換車道回中線,這時超車道變空曠中線車輛密度依然很高,又有更多車輛變換車道到超車道超車又因為不能持續行使所以又變換車道回中線,就這樣持續循環會比較好嗎!!??

這只會增加變換車道的次數而引發後端無意義的嚴重塞車罷了。

所以超車道兼行車道不僅可以在F區塊上更可以在S區塊上有更好的流量,且因減少變換車道更可以降低塞車因素的引發,避免後端更容易塞車。

超車道和行車道之車輛密度, 是相互影響的,所以T100與t=45 也是相互影響。

如果, 所有用路人都能不龜車且加速到法律速限,這樣行車道和超車道都能達到最佳車速。

但是,儘管懂得知識的人很多,依然還是會出現想辯解之人,認為超車道只能超車,其他環境規定可以自認不用理會,依據各自的理論而選擇片面解釋。而並不會考慮"整體"與"相互",才是可以讓所有車都達到均速之行車方法。且最佳化使用高速公路且盡量減少引發塞車的因子。

這樣國外規定與自已訂定限制下 , 對於"超車道使用" 最後的結果, 肯定是悲觀的.