我最信服的烏佛爺深度評測已發表:

文章段落

【 緣 起 】

大約7月,博凱光學的沈老闆就透露不久之後會推出一台我一定有興趣的Q。當時,還在SL3的蜜月期,而且對Q從來不抱期待,聽聽就算了。

9月中,新Q的小道消息不斷冒出來,一樣看看而已。

直到 43mm APO的MTF圖表現身,這才眼睛一亮。

無奈阮囊羞澀,不敢起心動念。

(截圖來自https://www.overgaard.dk/Leica-Q3-43-APO-mirrorless-digital-full-frame-camera.html)

有時人算不如天算,發表前三天,小姊姊忽然問我想不想買Q43,願意全額贊助?

(所以,有時候要忘記帶手機,讓小姊姊有機會探索非法意圖之必要)

這種好意,誰有膽子敢拒絕啊?

連老闆也怕了,颱風假當天,不畏風雨快送到府。

【開箱】 ~ 山陀兒颱風假第一天

雖然已經有幾篇開箱文,但這是必要的儀式感,請多包涵

Q43未開封原箱,黃銅指柄,UV保護鏡,

還有博凱光學的黑色保卡 ~ 黑卡等級的保固保修服務,從未讓我失望。

國外論壇,有人反映拿到的相機黃紙盒下方“沒有印白字”,

然後更慘的是,開箱後,第三層的配件盒是空的。

這公司的螺絲開始鬆了嗎?

我拿到的是EU/US/CN版,另外有日本版,兩種版本都有2.4G/5G wifi,只差頻道範圍。

第三種ROW(Rest of World)版只有2.4G wifi,沒有5G

DAS WESENTLICHE 這個詞,用在M系統當之無愧。

用在Q就....算是設計感好了。

黑白簡約的包裝質感

黑紙盒超乎預期的紮實,掀開盒蓋就是相機本體

灰色蒙皮

第一層

第二層是原廠保卡,有原廠技師簽名認證。

保卡紙盒裡面是多國語言簡易說明書,及註冊說明書(有機身序號貼紙)。

第三層是配件盒。

- 遮光罩螺紋保護環(左上),如果不裝遮光罩,可以裝上去保護螺紋。

- BP-SCL6電池(左中),新電池完全沒電,使用前要先充電。

- Apple MFi 認證的USB 3.1 Type C傳輸充電線(下)。

- 原廠皮背帶(右上),這次的包裝很環保,沒有附贈布套。

黃銅拇指柄。

另外兩個顏色,黑色/銀色都是鋁材質。

黑金配太搶眼,有點不習慣。

Q43只附線材,沒有隨附充電頭。

充電頭的建議功率至少要有 27W = 9A * 3V,市面上有很多可以選擇。

選購的原廠充電器有

BC-SCL4(右),我的是SL601隨機附的。

BC-SCL6(下),可充雙電,Type C接頭,充電頭/行動電源都可以用,旅行時很方便。

供電瓦數足夠時,可以兩顆電池同時充電,瓦數不足時,只能一顆一顆充電。

以前Nitecore也有出BP-SCL4用的充電器,USB Type A(大頭),可接行動電源,

我測試過,只能充BP-SCL4(第一代電池),無法充高容量的BP-SCL6。

國外論壇有人說,先用徠卡充電器或是機身充新電池,活化後,就可以用Nitecore充BP-SCL6,我試過是不行的,廠商也沒打算更新充電器韌體。

Q43的記憶卡支援到UHS II

相機有60M畫素,每個RAW檔約80MB,加上JPEG檔,一張照片大約需要100M。

由於檔案不小,推薦使用UHS II記憶卡,才不會造成寫入/回放卡頓,

如果不拍影片,可以使用V60卡,

如果多用於拍片,建議使用V90卡。

容量,至少64GB(約640張相片)。

256GB 當時是買給SL3存JPEG檔,先借用。

容量太大,需要擔心有雞蛋放同一個籃子的風險。

所以我覺得128GB是甜蜜點。

記憶卡品牌很多,Kingston是我覺得品質與價位都相較划算的品牌。

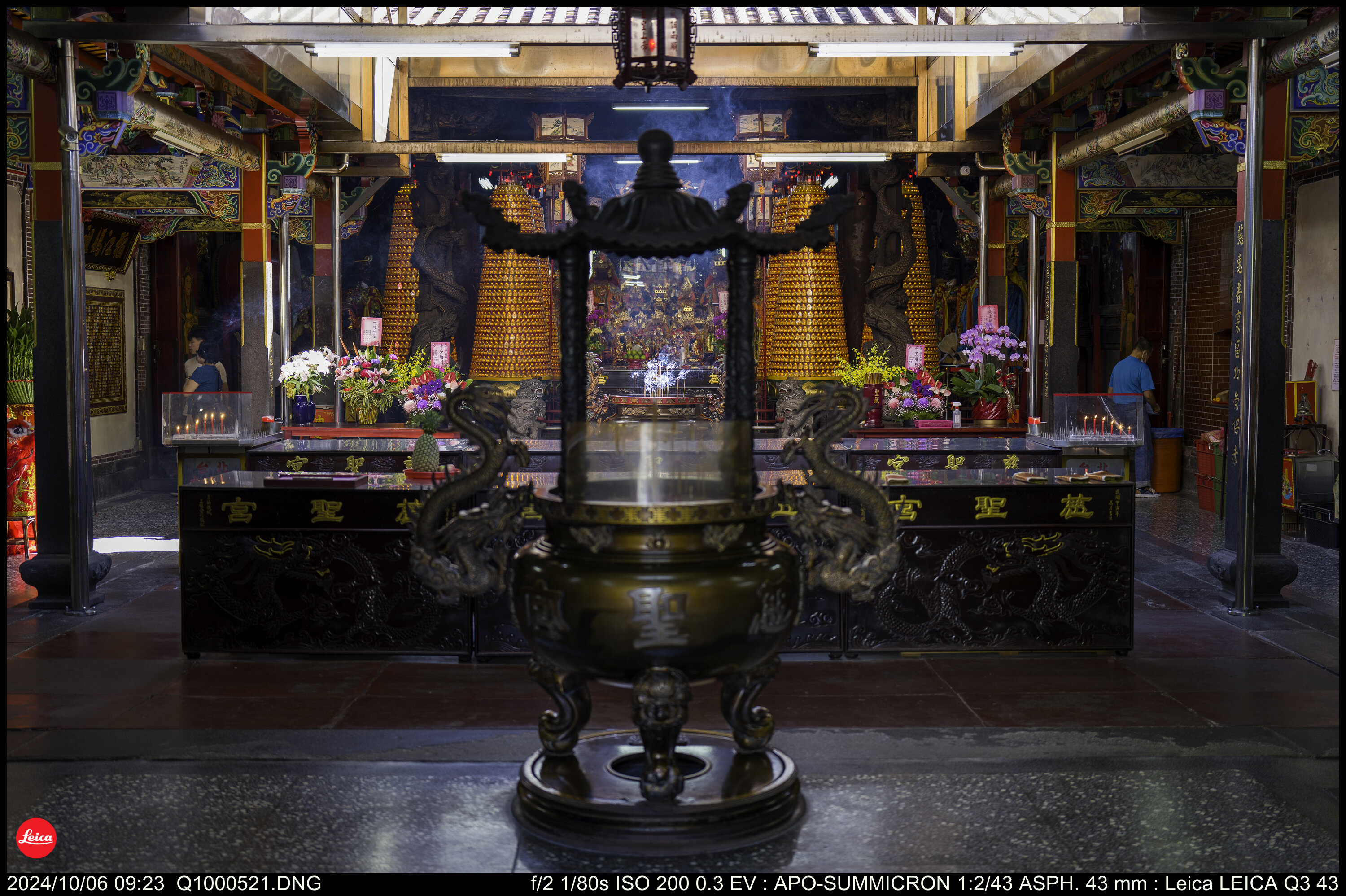

【初試首拍】

這樣的畫質應該對的起APO招牌

颱風假第二天 ~ 這天色,必需開工補血了

三張包圍曝光,HDR合成

【Q是小M?能取代M機嗎?】

乍看之下,Q似乎給人M機mini版的錯覺。

讓我們來看看 Q vs M的大小:

- Q43 M10M #1

- Q43 M10M #2

Q的體積其實與M10M相差無幾,Q43的鏡頭對比50 APO-M鏡,也沒比較迷你。

兩台都不是能輕易放入口袋的相機。

Q的外觀造型、快門旋鈕、電源開關/快門按鈕的設計,整個M機氛圍。

鏡頭的光圈環、對焦環、景深標尺,也全部都是M鏡Style。

握著Q = 拿著M ?我個人主觀上不這麼認為 ~

- M機身的紮實度優於Q機,可能我太習慣M機的重量感,覺得Q相對廉價感。

- 看到Q43鏡頭的實體光圈環,先暗喜一下,滿心以為是AF的M鏡,可惜操作之後,太失望,跟M鏡的手感差太多。因為M鏡的光圈環直接轉動葉片,滿滿機械感。Q43的光圈是電子控制,光圈環只是電子開關,沒錯,就是轉開關的感覺。

- 快門聲音像蚊子聲,也沒有像M/SL一樣的快門手感。

- Q採用鏡間快門(Leaf Shutter),優點是閃燈同步可以達到1/2000,但是極速也是1/2000,需要電子快門輔助更高速快門。

- 鏡間快門比較安靜(我覺得是缺點,按快門的爽度差很多)。

- 鏡間快門沒有快門震動的問題(但是手感不對味)。

<民以食為天>

【APO ~ 光學校正的標竿】

APO 是Apochromat的簡稱,翻譯成“複消色差”,有聽沒有懂

簡單來說,光子(photo)的RGB三原色,因為波長、行進速度不同,再加上鏡片折射率差異,無法在焦平面上聚集成同一個點,於是產生Chromatic Aberration(CA)色差。

就是相片中出現紫邊、綠邊,弱化微對比(Micro Contrast),連帶影響畫質。

右圖是APO校正後的結果,讓RGB聚焦在同一個點。

(截圖來自https://www.overgaard.dk/Leica-Q3-43-APO-mirrorless-digital-full-frame-camera.html)

只一組RGB聚在一個點或許容易,整個焦平面(畫面)的每一組RGB都要聚集成點,難度就很高了。

APO校正需要使用一些特殊材質的玻璃,這是各大鏡頭廠的武功秘笈。

關於APO的詳解,推薦此文:遲早要APO的,為什麼不一開始就APO?

APO的優勢

Leica官網說明:APO鏡頭可以在合焦的窄區間,創造陡生的微對比;離焦區微對比陡降(紅色曲線)。

微對比的巨大差異,可以分割主體與背景(所謂 空氣切割)。

而且只需要 f2.0光圈(說大也不大),就可以表現 f1.4 的虛化感。

(截圖來自Leica APO-SL 官網)

輕便、操作簡易不是我入手Q的理由,

完全不熟悉的43mm焦段也不是我入手的動機。

APO才是擋不住的誘惑,相信許多人都是因為Q43搭載APO鏡頭而淪陷。

90AA-M & Q43 是唯二不是由Dr. Peter Karbe操刀發表的Leica APO鏡頭。

Dr. Peter Karbe,徠卡的超級巨星,傳承前輩設計師Max Berek與Dr. Mandler,在2002~2023年擔任首席光學設計師,21年來操刀設計發表9顆APO鏡頭。

75 AA-M, 50 AA-M, 35 AA-M,

21,28,35,50,75,90 APO-SL

2023年12月發表的21mm APO-SL或許是他設計師生涯的關門大作。

自設計師職位退役後,目前改任高階管理專家。

爾後恐怕不再有大師設計的APO鏡頭,噓~~偷偷鬆一口氣,已經彈盡糧絕了。

【機身篇】

Q系列是Leica設計,由Panasonic代工生產的傳聞甚囂塵上,種種跡象也顯示不無可能。

不過徠卡始終堅稱是德國製造,Made in Germany就是爽。

使用SL/M機多年,初入手Q3的直覺是M機的外皮包覆著SL3的骨肉。

操控手感跟M機有差距,根本是SL3的精簡版。

Q3幾乎囊括SL3的旗艦規格,使用相同的處理器與感光元件。

或許是為了拉開等級差距,Q3有一些不友善設計:

- 沒有搖桿最是可惜。搖桿是選擇對焦點最方便的工具。

- 方向按鍵的位置極不友善。既然設計拇指凹槽,甚至販售拇指手柄,結果卻要移開拇指尋找方向按鍵,有握持不穩的風險。

- 拇指轉盤/按鍵的位置也很奇特,到底要用拇指還是食指?

- 控制中心的選項都是固定的,不像SL3可以自行設定常用選項。

- 選單中,只有第一頁的控制中心可以觸控,其他頁都必需使用按鍵做選擇。希望韌體更新可以改成跟SL3一樣的全觸控選單。但是應該很難,歐洲工程師能躺著賺的時候,連翻身也不願意,日本工程師才會積極更新,常升級機身再賺一波。

- 不友善的方向鍵

- 奇特的拇指撥盤位置

- 控制中心的固定選單

因為機身尺寸的關係,LCD比SL3小,解析度也低。

雖然跟SL3一樣升級成576萬畫素的EVF,但是個人主觀認為SL3的EVF看起來比較舒適。

唯一略微可取的是,雖然會卡手,但是在選單中設定“使用EVF時,觸控螢幕[開]“,就可以用右手拇指、或左手食指、或是用鼻子

,滑螢幕選取對焦點(當作觸控板使用)。

,滑螢幕選取對焦點(當作觸控板使用)。SL3沒有這功能。

如果跟Lumix S5一樣,側翻LCD,就可以用左手拇指放螢幕(觸控板),選擇對焦點完全不卡手。

Q3的機身比M略小一點,沒裝手把的話,我遲早會手滑摔機。

手把有無線充電的雞肋功能。

只要對準機底的線圈圖示,任何Qi充電盤都可以用。

不方便的是,換電池、取記憶卡都需要拆裝手把,M也是這樣啊!

手把 Made in China

遮光罩 & 拇指柄 Made in Portugal

- 防摔神器

- 無線充電電子接點

- 全選配達成

全配備重1012克,比較符合我的手感習慣

- Q3 43

- M10R, 50AA

- SL3, 50AA

【鏡頭篇】

- LR截圖 放大比例不同

- M10R, 50AA-M

- Q43

全新的43mm APO-Summicron 延續 Q 28mm Summilux 鏡頭的外觀。

搭配光圈環、景深表尺,非常有M鏡氣質。

但是操作手感跟M鏡還是有些微差異,畢竟Q的鏡頭是AF電子鏡頭,光圈開闔、對焦都靠電子驅動,M鏡是純機械手動鏡。

跟28mm Q鏡頭一樣的月牙對焦扳手,有個很不好按的AF/MF鎖定開關

按住開關,順時針轉動對焦環解除AF鎖定,才能啟用MF(手動對焦)。

我常常摸不到這個鎖定開關。

更弔詭是AF/MF只能擇一,沒辦法使用混合模式。

AF/MF混合模式:半按快門AF對焦,同時轉動對焦環啟用MF進一步微調合焦,Q不行的。

另一個匪夷所思的設計是:

可能為了維持跟Q28一樣的鏡身長度,Q43的遮光罩設計得特別短,裝好遮光罩後,鏡頭前緣的空間只有1.2mm,只足夠切換Macro模式時鏡頭前凸的空間。

市售的薄框保護鏡至少有3mm厚度,裝上保護鏡,就沒辦法裝遮光罩,只能二擇一。

原來,使用手冊已經“明白清楚”寫道:

使用Q43原廠遮光罩時,不能同時使用“任何濾鏡”。

如果要同時使用保護鏡跟遮光罩,“請加購本公司的專用圓形遮光罩”。

就算入手相機前先閱讀使用手冊(我有看過一遍),也不會特別注意到不能裝保護鏡,這不是常識嗎?哪有公司這樣設計的?

真的惹怒全球論壇,徠卡回覆網民說:為了維護光學品質,不建議使用UV保護鏡,話是沒錯,但是有裝保平安啊!

目前有幾個解決方案:

- 使用最新的極薄1.2mm保護鏡,就可以裝上原廠遮光罩,但是裝好後無法切換Macro模式(鏡頭前突的空間讓給保護鏡了)。但是,1.2mm的保護鏡可能沒有螺牙可以加載其他濾鏡,也不容易拆裝,如果要換用其他濾鏡(ND, CPL)就大費周章了。

- 在遮光罩螺牙加墊片,至少需要3mm厚度,但是這樣一來,遮光罩大約只能咬合一圈螺紋,萬一發生碰撞,恐怕會崩牙,我不敢用。

- 使用Q28的的遮光罩,但是使用手冊也特別標註:Q43的螺紋保護圈與Q28不相容。有Youtuber實測,Q28遮光罩鎖緊後,螺紋圈數不合,會變成豎立,所以要在螺紋上貼紙膠帶迫緊螺紋,這算土法鍊鋼吧!

- 我認為比較可行的方法是使用至少3mm延長套管(轉接環),或是徠卡被迫善意補發重新設計的遮光罩(有難度)。

- 最直接妥善的方法就是按照使用手冊指示:老闆,19657/8/9 + 1,不用傷腦筋。

- 黃銅版遮光罩

- 黃銅版配件

據悉:43mm APO鏡頭是兩位日本人設計發明,由Panasonic申請專利。

專利申請 US2024241349

咦!

好吧!

鏡頭的設計是一門精密計算光學理論的學問,

製造鏡頭則有知易行難的門檻。

以Panasonic過去製造徠卡認證M43鏡頭的能力,或許有能力生產Summilux鏡頭。

APO等級的鏡頭要使用許多不同材質的特殊鏡片,組裝過程也要不斷校正“複消色差”,才能達到徠卡要求的“幾乎整個焦平面”都無色差(有人說至少80%涵蓋面積)

這種鏡頭無法用機器大量生產,我相信只有德國廠的專業技師才辦得到。

因為要耗費巨大的人工技術,所以每顆APO鏡頭的造價非常昂貴。

徠卡的MTF圖表通常不誇大,這顆鏡頭的5/10/20 Lp/mm三組數據都有90%的驚人成績。

關於移焦(Focus Shift),請參閱本文:攝影新手進階班:什麼是移焦?

簡單說明如截圖:

AF對焦通常都是開最大光圈來完成對焦,按下快門的瞬間才縮小光圈完成曝光。

光圈改變時,若有移焦現象,畫面就不準焦了。

但是因為縮小光圈可以延長景深範圍,所以有時候失焦可忽略。

測試條件:

- 使用黑白高對比JPEG,可突顯測焦板尺標。

- 最近對焦距離60cm,以縮小各級光圈的景深(對焦距離愈遠景深愈大)。

- 上腳架,防震off,ISO200,0EV。

- 快門時間自動,自拍2秒延遲。

- F16光圈開始拍,手動對焦,對準小圈靶心及數字 0

- F16, 11, 8, 5.6, 4, 2.8, 2 各拍一張,不再對焦。

- 原圖裁切,放大測焦板。

Q43的鏡頭精準度OK

測試結果:PASS,幾乎沒有移焦

- F16

- F11

- F8

- F5.6

- F4

- F2.8

- F2

測試條件:

- 關燈,開iPhone手電筒,

- 固定ISO 100,-3 EV,

- 防手震 off,上腳架,2秒延遲快門

- 光圈 16, 11, 8, 5.6, 4, 2.8, 2,各拍一張

- 原圖裁切放大星芒。

- F16

- F11

- F8

- F5.6

- F4

- F2.8

- F2

結論:

F5.6 以下都不及格

F8 像鐵十字勳章

F11, F16都像日本太陽旗,沒有細尖芒刺

以下,用F16才能得到比較明顯的星芒

- 原廠遮光罩,無UV

- UV,無遮光罩

- UV,無遮光罩

- HDR,原廠遮光罩,無UV

Q43沒裝保護鏡也會耀光

當初50AA-M第一代,對著強光拍攝也會嚴重耀光,徠卡有召回校正(換鏡片?)

50AA-M第二代(修正過的)還是會耀光。

35AA-M在極端條件下也會耀光。

我並不介意極端狀況的光學缺陷,徠卡也一定會說:耀光是正常的。

跟太陽對幹其實很傷眼,徠卡是為了大家的眼睛健康著想。

我覺得43mm APO很適合 Casual shooting,極端操作就不要太期待。

畢竟,很少機會一直拍暗夜星芒或是跟太陽硬幹。

驗證一下徠卡的自傲:最大光圈就是可用光圈。

對焦在後面金爐的煙

- LR 比較

- F2.0

- F5.6

- F2.0, F5.6,準焦處的畫質都沒話說。

- 差別只有景深大小。

- 好畫質不需要縮光圈來妥協。

Q43捨棄原有的28mm焦段,稍稍限制風景拍攝的便利性。

在畫質跟廣角的取捨之間,有其他替代方案,要多廣有多廣:

- 用直立(Portrait)方向拍攝風景畫面,才可以取得較大範圍的俯仰視角。

- 手持或上腳架,平移(或轉動)拍攝緊鄰的畫面,與前一張至少重疊1/3範圍的視角。

- 繼續拍攝多張。

- 然後用後製軟體進行全景合成。

- 只要畫面中的物件不要大幅度變換位置角度,後製軟體幾乎都可以自動無痕修正。

- 7 張全景合成

- iPhone 13 mini 26mm

理性思考,是不是用手機拍攝就好了?

手機可以即時同步上傳社群網站、打卡。

相機需要讀卡、選圖、後製合成.......幾個步驟下來,心都冷了

所以用這個藉口申請預算是行不通的。

當然,能接受Summilux 28/1.7的話,Q43+Q28 are very good combo.

【操作系統篇】

用過SL3,Q3馬上就上手,

兩機種的電子系統如出一轍,但是Q3比較精簡。

【Leica Look】

Leica Look是 SL3/Q3/Q3 43 獨有的功能。

其實只是機身JPEG風格檔的延伸。

機身韌體內建 STD, VIV, NAT, BWNT, BWH,五種風格

Leica Look目前提供七個額外風格 CLS, CNT, SEP, BLU, SEL, ETN, CHR

初次使用Leica Look,必需先跟手機Leica Fotos連線,下載風格檔到相機裡面。

妙的是,相機只能儲存6個Leica Look, 風格檔佔用的儲存容量應該很小,到底在摳什麼?

所以只能7選6,要追加新的,必需先刪除舊的 (要跟手機連線,手機端操作)

- Leica Look選單

- 選擇Sepia風格

- 可下載到Q3 43

- 與相機連線

- 只能存6組,容量已滿

風格檔跟Leica Look,都必需在拍攝前選定,只套用到JPEG檔,DNG不會改變。

無法事後套用,也不能後製。

【Leica Fotos】

Leica Fotos APP效能普通,只是堪用,但是別無選擇。

歐系軟體設計,不意外。

- 我主要用在相片GPS Tagging,手機必需開啟APP,定位模式選Always,有時候會不靈光。

- 可以無線傳輸照片到手機(我幾乎沒在用)。

- 遙控拍照,可以在手機設定光圈、快門、ISO、EV、對焦、測光、連拍模式。手機螢幕畫面有點延遲,可觸控手機螢幕執行對焦。

每次連線都要在手機重建相機記憶卡照片的縮圖,如果相片很多的話,要等很久,甚至等到斷線。

我只是要使用遙控拍照啊!所以,我會換一張空白記憶卡來節省等待時間。

- 漫長的等待重建縮圖

- 手機遙控畫面

【也算彩蛋】

【Leica Look 效果】

試用6種Leica Look風格,JPEG直出。第7種效果要連線下載,就略過了

- CHR

- ETN

- CNT

- CLS

- BLU

- SEP

【場景模式】

這有點傻眼,這不就是日系相機常見的 iA, iAuto, SCN模式?使用M/SL 從來沒見過的功能。

按menu進入Control Center,可以快速進入場景模式。

- Control Center - A mode

- 多種場景可供選擇

- 相機會強行介入控制各種參數

研究一下,發現場景模式就是由相機依場景判斷,強行介入主控各種參數:

光圈、快門、ISO、對焦模式、測光模式、白平衡.....

使用者要自控就選擇PASM ~ 基本相機功能。

全自動傻瓜相機,選 AUTO:幾乎當作手機使用,就算被壽山獼猴搶走也會用。

另外還有其他特殊場景......

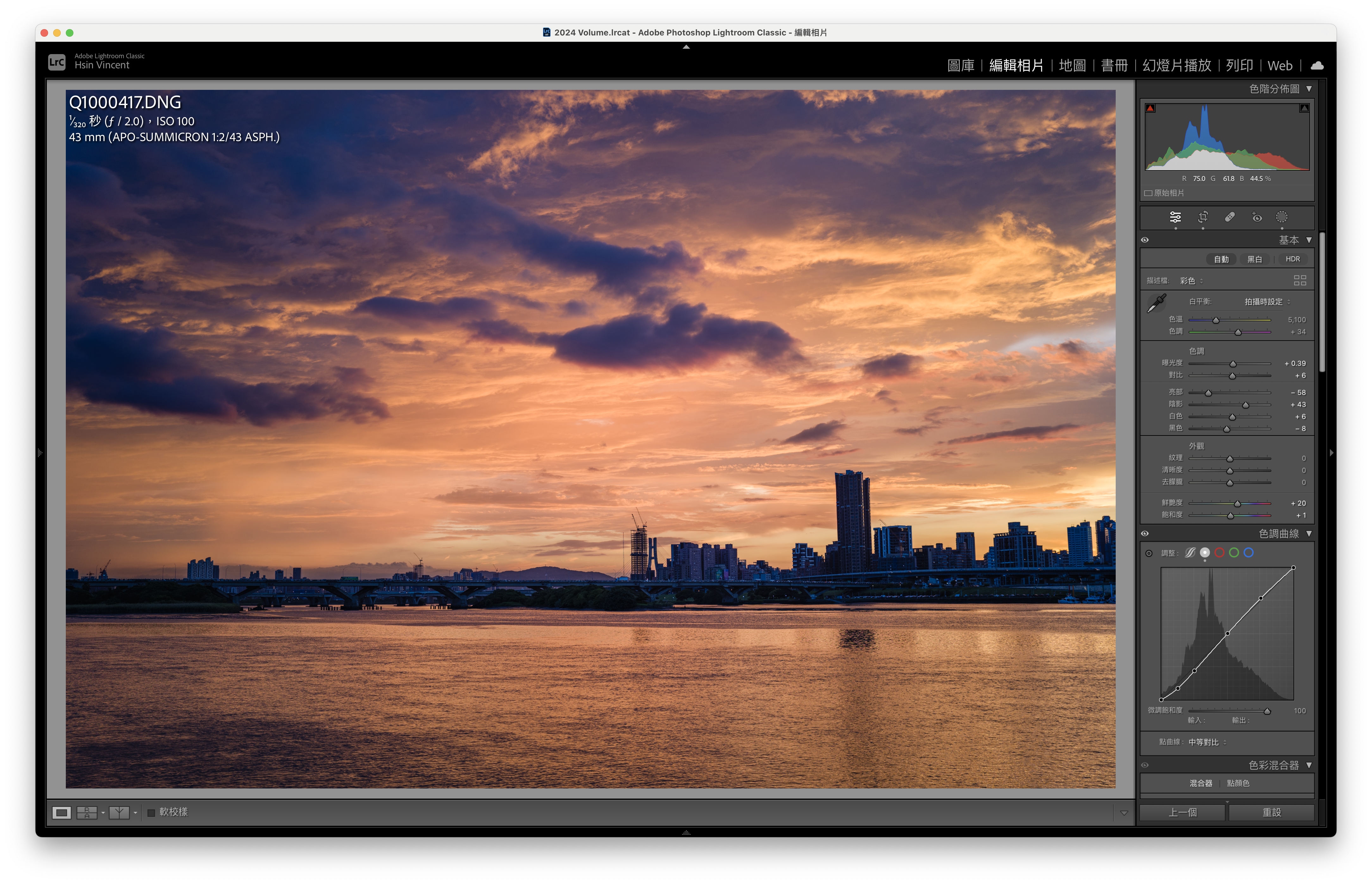

【日落場景】

日落場景讓我愣了一下,跟風格檔不同(只作用在JPEG檔),DNG檔竟然也被修正得一片火紅

以PASM場景模式,STD風格拍攝:

以日落場景拍攝,夕陽餘暉更飽和火紅

感謝攝友 Jimmy Yang 指正:

使用日落場景模式時,機身會自訂暖色調白平衡,讓夕陽更飽和。

白平衡參數會寫入DNG。

- DNG的色調不同

- PASM白平衡5100

- 落日場景白平衡7550

【AUTO場景】

機身強制全面接管,只剩下EV補償可以調整。自動變換多區/人物/寵物對焦,但是通常是選最靠近鏡頭的主體,所以失敗率也不低。

請他人幫忙拍合照時,可以試試。

- Q1010312

- Q1010336

- Q1010330

- Q1010315

- Q1010313

- Q1010429

除了煙火模式,機身自設F8.0, S4秒以外,

其他場景,機身多半會使用最大光圈,使用者無法自調。

【目前發現的韌體BUG】

【半按快門時EVF/LCD變暗】

在較暗的地方取景,調好EV補償,半按快門時,EVF/LCD會突然變暗,但是拍出來的相片的曝光值跟取景預覽時一樣。

影片請參考此篇:Leica Q3 Exposure preview gets wonky on half press of shutter.

解決:不要用AFs(單次自動)對焦,改用iAF或是AFc大多可以改善這問題。

有人提出Q3的AFs並沒有用到PDAF(相位對焦),iAF/AFc才會用使PDAF。

有興趣的話,可參考此篇:Autofocus on SL2 and SL3

Q3/SL3有同樣的問題。

【選用Leica Look時 過曝提醒失效】

取景預覽時,如果開啟“高光剪輯/斑馬紋”,過曝的地方會閃爍黑斑。選用Leica Look時,除了ETN(Eternal),過曝提醒的功能失效。

Q3/SL3有同樣的問題。

【這不是BUG】

許多人在抱怨[數位變焦]時,EVF/LCD只顯示框框,不是滿版顯示。

這不是BUG,是徠卡蓄意為之的推坑手法,

等你加買M機時,就不必花時間學習黃斑對焦觀景窗內框線的概念。

【特立獨行的白平衡】

烏佛爺的評測提到Q43的白平衡偏冷,DPReview 也提到Q43的AWB偏冷。

受限於M240的性能:

- 全部使用M曝光模式

- ISO200, F5.6, 快門1/1500(M), 1/1600(AF機)

- 手持拍攝

- 全部使用原始DNG檔

第一組,使用機身AWB(自動白平衡),機型後面的數字是色溫值

- Q43,7400

- SL3,5650

- SL601,5650

- M10R,4850

- M240,4800

第二組,使用機身內建的“日光”白平衡,機型後面的數字是色溫值

- Q43,7560

- SL3,5750

- SL601,5450

- M10R,5100

- M240,4950

以上觀察得知

Q43的機身內建白平衡是 AWB 7400,日光7560

SL3的機身內建白平衡是 AWB 5650,日光5750

SL601的機身內建白平衡是 AWB 5650,日光5450

M0R的機身內建白平衡是 AWB 4850,日光5100

M240的機身內建白平衡是 AWB 4800,日光4950

晴天的下午,SL/M機的白平衡大約落在4800 ~ 5750。

只有Q43最特立獨行,白平衡 7400~7560。

第三組,機身自動白平衡的照片,改用Lightroom的Adobe日光白平衡,固定色溫5500

機型後面的數字是機身AWB的色溫值

- Q43,7400

- SL3,5650

- SL601,5650

- M10R,4800

- M240,4850

處理完畢後,

Q43變冷色系 7400 -> 5500

SL3/SL601微冷變化 5650 -> 5500

M10R/M240 暖色系 4800 -> 5500

第四組,機身自動白平衡的照片,改用Lightroom的Adobe自動白平衡。

機型後面的數字是Adobe修正的色溫

- Q43,7500

- SL3,6500

- SL601,6250

- M10R,5850

- M240,6200

Lightroom的自動白平衡是根據原圖的白平衡去演算,所以不是固定色溫。

白平衡是相機顏色的基準點,徠卡不同系列的白平衡都不同,所以 SL/M 各有各的調性。

但是Q43的白平衡實在太特立獨行,只能等韌體修正。

如果不理會白平衡色溫數字,也不套用Adobe的色溫值,Q43的色調也是自成一格,並不影響拍照。

【後記】

Q43雖然沒有SL3的全部功能,但是小巧的機身實力不容小覷。有Q43後,SL3就被打入冷宮嗎?

不會的,SL3的握持感比Q43好太多,EVF/LCD品質也勝出。

Q43也無法取代M的拍攝節奏與相片氛圍。

所以正常來說,M/SL/Q都要有,不同的日子有不同的心情,帶不同的相機。

雖然,Q43的使用率可能最高~

【新韌體發表前,暫時告一段落】

【黃銅配件舊化處理】

黑金配的黃銅配件實在很高調。原廠配件表面的防止氧化的保護漆非常堅固,可能用三五年也毫髮無傷。

先磨掉保護漆層,然後花三週時間,慢慢舊化。

銅是很活潑的金屬,舊化過程出現黑、銅綠、紅、灰.....各種不知如何掌控的顏色變化。

雖然有許多快速的金屬染色劑,但是大多有毒性,也有臭味,所以我選擇安全緩慢的方法。

- 舊化 1

- 高調的黑金配

- 舊化 2

- 舊化 3

- 舊化 4

完成 Stage 1 舊化,

接下來就多利用皮膚的汗水、鹽分、油脂....繼續增加舊化痕跡。