可能之前使用的較早的版本沒這個功能(或是沒注意到。應該說當初只看中文手冊,才沒注意到這個功能。作者是台灣人,私下猜測會看中文的都沒有 Donate,所以作者中文部分就停止更新了吧!程式好用但不常用,是想 Donate 個 US$5-10元,但還要搞個 PayPal帳號很麻煩,只好算了。),真是後知後覺,早知道就沒必要多花了那麼多時間從頭學習 VB 來控制赤道儀(這串貼文),而且寫好的程式,若實際使用時,有可能把赤道儀操壞呢!(這裡要先謝謝 phiceght 大大提供的建議)

透過 Sequator 這個縮時功能,小光圈廣角鏡照樣可以使用低 ISO值(也不能太低),拍出細節豐富的銀河縮時。

由於之前拍的原始檔還在(Sony A7R2 + 17-35mm F2.8 @17mm ISO 2500 25s 拍攝 104 張 RAW 影像),剛好可以用來重新試作,底下是前後比較的影片:

(關於這些影像的拍攝,這篇帖文裡有詳細的說明。)

- 序列影像直接後製產生的縮時影片:(註:後製的影片偏藍 ,懶得重新處理)

- 使用 Sequator 每六張疊成一張圖(等於每張曝光 150 s 兩分半鐘),共產生 104 - 6 + 1 = 99 張影像(所以要花蠻長的時間來處理)。

(如果作者吳易叡先生能看到這篇文的話,這裡有個建議,或許可以讀入 104張影像,同樣也產生 104 張疊好的影像。想法是這樣:以上述我的拍攝為例,疊第 100張時一樣可以 99-104 來疊,但以原始的第 100 張為基準影像,依此類推,這樣就能讀入 104張也輸出 104 張,且星點位置疊出來的與原始的影像相同,但噪訊變少,細節更豐富。相信只要作者演算法稍為改一下就可以達成。)

最後總共花了近七小時才處理完所有影像(104 張曝光 25 秒變成 99 張曝光 2分半鐘的影像),這些影像還需要後製處理後才能拿來製作縮時影片。(之前做的影片還可以看到流星,但經 Sequator 處理後把流星給抹除掉了,且前面影片較暗可能比較討喜吧。至於畫質即使是 4K 的動態影片可能也看不出來差別,但單張影像是好一點點。)

雖然不是處女座的,但上面影片越看越不對勁,再仔細檢查後才發現原來要把序列影像拉去 QuickTime7 製成縮時影片時,拉錯資料夾,這是 Sequator 縮時處理後未後製的影像做成的影片,剛好就拿來做個比較,有無後製的差別。

底下才是再後製後做成的縮時影片:

這裡再附上曝光 25 秒後製的影像,與經 Sequator 疊 6張(=曝光 150 秒)後製的影像,可以做個比較:

| 曝光 25 秒 | 曝光 150 秒 |

|  |

現在才了解到的方法,怕自己以後忘了,做了筆記,順便將這點小小的心得分享給有興趣拍攝銀河縮時的人參考,應該還有不足之處,還望高手們不吝指正與補充。

舉例來說,如果使用Nikon AF-S NIKKOR 18-35mm f/3.5-4.5G ED這顆廣角鏡,在 18mm 下(當然要最大光圈 F3.5 來拍銀河),根據拍星 500 律: 500/18 最長曝光時間約 28 秒(設 25秒會比較好)可以不拖線,至於 ISO 要設多少,得看相機種類及拍攝環境,根據 Sequator 操作手冊裡作者的說明,單張影像最好曝光 5 秒以上,各種相機依感測器尺寸的最高 ISO 值設定如下表:

拍攝時只要有一個穩固的三腳架即可,相機固定好,最好配個電子快門線(也可使用相機的間隔拍攝功能),因為長時間拍攝,相機電力的供應要先想辦法解決,加手把使用兩顆電池或外掛行動電源(視相機是否支援),也可使用假電池加行動電源(假電池這個方案不建議,通常相容性不佳,現在手上就有一顆閒置中)。

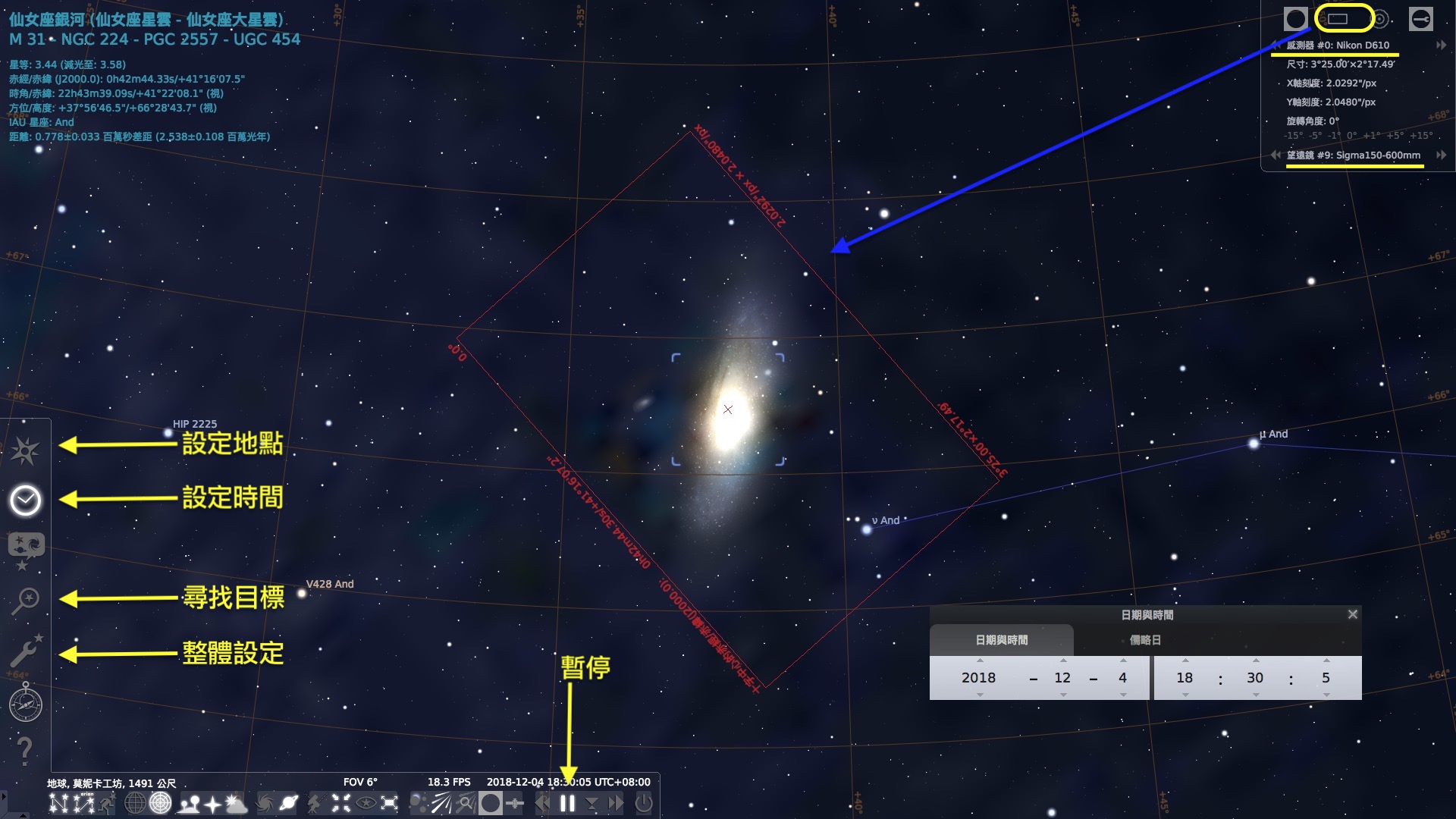

行前的規劃可以借助 Stellarium ,大致上的操作步驟如下:(以 6/1 前往武嶺拍攝銀河縮時為例說明)

如圖:

1.設定地點:可以使用 Google 地圖(或維基百科)查好拍攝地點的經、緯度及海拔。

2.設定時間:先「暫停」,再設定拍攝時間。以 6/1 當晚來說,八點左右就可以開始拍攝,因此最好大概七點前就要先抵達,把裝備架好,找好方位(使用手機的指南針 app,以本例而言朝向東南方),構圖確認,等木星升起時開始拍攝。(結束時若有時間,也可以如 Sequator 作者所說,鏡頭蓋上蓋子,在相同曝光時間及 ISO 下拍個幾張「雜訊曝光」影像,這對於以較高 ISO 拍攝的影像除噪會有幫助,也可以回家後依 Sequator 操作手冊所說拍些「暈影照片」。)

3.游標移到下方,讓時間開始並快轉,如下圖,除了可以模擬銀河縮時,還可以知道大概要拍到幾點就可以結束。

這裡錄製一段影片來示範:

4.如果要更進一步準確地了解到相機加上鏡頭的視野是否含括了整個銀河,可以參考我的另一篇文,點選左邊目錄的「Stellarium」做進一步的設定。

5.現在可以祈禱 6/1 是個好天氣!(先查中央氣象局的天氣預報)

把拍好的影像以 Sequator 處理,操作步驟很簡單,如下:

1.讀入拍攝的影像

2.因為沒有拍暗場影像(雜訊曝光)所以大概做了如下的設定:(縮時處理後來改成 6 張)

3.因為要凍結地景,所以最後在「星空區域」選「不規則區域」,並用筆刷刷滿星空的部分(可以滑鼠滾輪改變筆刷大小)

4.按「開始」,等......所有影像處理完畢。

處理完的影像,其實就可以直接製作縮時影片,但最好還是每張影像後製再來製作成影片會較佳,至於如何後製,就不在本文討論的範圍,有請 Google 大師了!

(註:在我的 BLOG 這篇文章裡稍為提到我的後製流程)