- 2018 十一月在海拔 2044 公尺的清境民宿拍攝。

- 曝光11X210s

- ISO 800

- 總曝光時間 38 分 43 秒

- 赤道儀:iOptron CEM25-P 、PoleMaster 電子極軸鏡,還有DIY的偏心重錘。

- 拍攝器材: Sony A7s (含手把,使用雙電池)+ STC 光害濾鏡+ RJ Nikon to NEX 轉接環 + SIGMA 150-600mm F5-6.3 DG OS HSM C版@600mm

- 導星 CCD 及 導星鏡:QHY5L-II-M黑白高靈敏度導星CCD 、Pentax Takuma 300mm F4 + M42鏡頭轉1.25英吋望遠鏡口轉接環

- 控制筆電:Lenovo IdeaPad 120S 11吋(4G/64G)

- 電源:【飛樂 Discover】 汽柴油兩用 15000 mAh 救車行動電源兩顆

- 其他配件:魚骨對焦板、除霧帶兩條(一條拍攝主鏡用,一條導星鏡用)、電子快門線 For SONY(已故障,換了一支新的)

前置作業及影像後製的細節部分就如前篇所述,這裡不在贅言。大概就這樣:

前置作業(pre-processing of images)

- Master bias 及 Master Superbias

- Master dark 製作

- Master flat 製作

- CosmeticCorrection

- Debayer

- SubframeSelector

- StarAlignment

- LocalNormalization

- ImageIntegration process 疊圖

- DrizzleIntegration

- DynamicCrop

- DynamicBackgroundExtraction

- BackgroundNeutralization

- PhotometricColorCalibration

- SCNR

- PixelMath

- ATrousWaveletTransform

- DynamicPSF

- Deconvolution

- 降噪(Noise Reduction)

- Linear Stretching to Non-linear

- STF Auto Stretch

- LocalHistogramEqualization

- ColorSaturation

- CurvesTransformation

- MultiscaleLinearTransform

處理流程與前篇差不多,但在要做遮罩 (Mask)就傻眼了:一般製作 Mask 不外乎針對目標星雲、星系加強一些後製處理,或者反過來針對背景的雜訊做降噪處理,把星雲、星系保護住,不被降噪程序影響而損失細節(天文影像後製到這個階段,發現如何製作一個好的遮罩為第一要務)。

但在處理馬頭星雲的影像就撞牆了,因為暗星雲與背景使用 RangeMask 無法分離,該如何強化暗星雲但又不同時也強化背景(雜訊很多)呢?

經過幾番的摸索與嚐試,總算找到一個還算可以方法:

- ExtractWaveletLayers (不同的噪訊在不同 Layer )

- 內定 5 層,大概 4 層就夠。 Extract residual layer 不勾選。

- 按 OK 後產生 00 、01、 02、 03 四層,03 這層比較適合。

- 開啟 PixelMath 輸入 $T * layer031_Clone ,滑鼠左鍵小三角形拖曳到事先製作從原影像抽離出來的明度層(L),即可製作一個合適的遮罩。

- 點選 Split RGB Channels 圖示把RGB 色頻分離出來

- 使用 ACDNR 來降噪,底下為降噪前後的比較:

- 降噪前

- 降噪後

- 然後以 PixelMath 把三個灰階的色頻再重新組合成彩色的影像(注意 Color space 要選 RGB Color )

- 底下為 TGVD (左)與本方法的比較(右),可發現利用這個方式的降噪細節沒有損失(至少看不出來),但畫面乾淨多了。

至此,似乎可以當成最終影像,但還可以做兩個處理,讓整個畫面更優:

- 把暗星雲後面的紅光(它們是氫氣被鄰近的亮星獵戶座σ電離產生的)再強化一些,使得馬頭星雲在畫面中更突顯。主要是靠 PixelMath 來處理。

- 前

- 後

- 把星點縮小及亮星的亮度變暗一點,不使其在畫面中太搶眼。這大概是一般天文影像後製最常見的手法。(註:亮星的光暈可能是 STC 光害濾鏡造成的)

底下為當時以 DSS 疊圖, Affinity Photo 後製而成,做個比較。(現在回頭來看,當時降噪口味實在太重,連細節都抹掉不少。)

三言兩語寫完,其實得要花不少時間「調配」。之前是以拍到為目標,所以一個晚上四五個,導致訊噪比不佳,能後製到這樣算是不錯了。以後的目標則是要更好,可能一個晚上就一個標的,最多兩個,至少一個目標的總曝光時間能夠在兩小時以上。

結論:不同的目標影像要用不同的處理方法。

補註:

後來發現一個好用的工具:DarkStructureEnhance 針對馬頭星雲這種暗星雲特別好用

把前面所謂的「最終影像」使用這工具(都不用調參數,預設值即可)來個比較:

- 前

- 後

所以底下這張才是最終影像:

***********************************

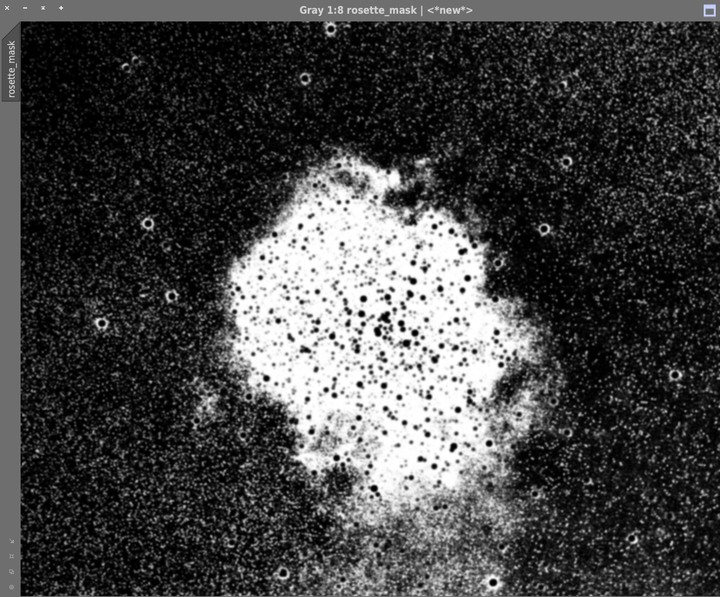

玫瑰星雲後製的重點整理拍攝數據

- 曝光21X210s

- ISO 800

- 總曝光時間1 小時 14 分

- 這是加光害濾鏡疊圖後的原始影像,邊框需要裁剪

- 好在用了 Drizzle ,裁剪後還有 6524 X 5367 三千五百萬畫素呢!(這是一千兩百萬畫素的 A7s 拍的喔!)

StarMask 的操作細節:

- 放大影像,按住滑鼠左鍵選取一個夠暗的星點核心處以 Readout Preview來決定Noise Threshold 的值,讓顯示的 RGB 值最低的還要再低一點。

- Binarize 不要勾選,Smoothness 12 ,Scale 預設 6, 若要選較大的星,可調高這個值,通常 6-8 即可。

- 產生的 Mask 需要在放大下經過 STF 微調滿意後,再經由 HT Stretch 後才能當成 Mask。

①先 AutoStretch ②微調直到滿意③拖曳至 HT ④拖曳至畫面中

①先 AutoStretch ②微調直到滿意③拖曳至 HT ④拖曳至畫面中

- 至於這個 Mask是否合乎要求,可以放到影像中後再 Invert Mask 即可看清楚。若是不滿意,則要重覆 2. 3. 步驟微調直到 OK。如圖,星點幾乎都遮到了,但並沒有遮到星雲,可以按 Command + K 來切換顯示 Mask 查看。

RangeSelection 的操作細節:

但問題又來了,RangeSelection 怎麼選,都很難把星雲的選取範圍選得很好,嚐試了其他的方式也不是很好,最後才發原來問題出在 Auto Stretch 。因為 RangeSelection 只能在 non-linear 的影像上作用,所以從彩色影像截取的 Luminance image,需要經過 STF 及 HistogramTransformation 轉成non-linear 的影像,通常我都是 Auto Stretch 就轉成 non-linear ,而問題就出在 Auto Stretch 後的影像對比不夠,所以很難把星雲範圍選好,因此關鍵就在:

- ①先 AutoStretch

- ②微調黑點及灰點位置到最佳對比

- ③如果黑點及灰點位置看不清楚,可按放大圖示。

再以 PixekMath 減去 StarMask 的星點,留下來就是整個星雲,後製就不會影響到星點或背景。最後再以 ATrousWaveletTransform 來讓合成的新 Mask更滑順。

再經過對比、色彩飽程度、細節強化等等的後製,本已決定右圖為最終影像:

但經放大後,可見右圖竟然有著如土地缺水乾涸般的龜裂,實在看不過去(雖然縮圖後是看不到的)。左圖為 Deconvolution 前的存檔。

也不曉得是在那個環節出現此狀況,只好從前面階段存檔的影像仔細檢視比較,大概找出來可能在轉成non-linear 時才出現這個狀況:

- 左圖為 STF 及 HistogramTransformation 轉成non-linear 的影像,龜裂現象已明顯出現,進一步強化細節後就不能看了。

- 右圖為 MaskStretch 轉成non-linear 的影像,龜裂現象比較輕微。

所以決定從未 Deconvolution 前時儲存的這個檔案重新後續的處理。

一經 Deconvolution ,馬上得知原來就是它造成的,真是魚與熊掌難與得兼,既要細節強化,又不想要難看的細紋,只好微調取得一個權衡。

- 前

- 後

再經過 TGVD 降噪後的結果(星雲被 Mask 保護得很好,不受影響)

- 前

- 後

還是選 MaskStretch 的較自然, STF Auto Stretch 的結果整個顏色都偏藍綠了。

再用 CurvesTransformation 調飽和度(使用 Mask ,只針對星雲的部分,口味稍為重了些)、對比( Disable Mask,調的是整個畫面)

最後縮小星點,得到自己認為較「科學」的最終影像:

底下過程中以 STF Auto Stretch 製作的最終影像,可做個比較:

當然也要與之前後的成品比較。也忘了當時是怎麼後製的,成像現在看起似乎比較「藝術」,顏色很濃郁,但細節被抹掉不少。

結論還是如同前面。

***********************************

M45 昴宿星團後製的重點整理拍攝數據

- 曝光21X210s

- ISO 800

- 總曝光時間1 小時 14 分

這支影片可以看到右下角由於民宿主人車燈造成的光害。

經過 DrizzleIntegration 後有好一些,但這些其實會被裁剪的,就算留了一些,經 DBE 後應該也可以除去。

裁剪後還有 4192X5075 約二千一百萬畫素(儘量把光害嚴重的地方裁掉)

接下來使用 DynamicBackgroundExtraction 來去除漸層背景

現在懂得如何有效率又不會太傷眼的處理方式:

- 利用圖中上方的按鍵來移動取樣點,然後檢視中間大方框裡是否出現有大黑點(即星點),若有,稍為移動這個取樣點到沒有星點的位置;若無,則移動到下一個取樣點。

- 除了使用自動產生的取樣點外,也手動在邊邊角角加了一些,這是為了能包括四周也能除得乾淨,但自動取樣不會選在這些地方,強行放在這些位置,取樣點會變成紅色(Bad sample),這可以改變 Tolerance ,我從預設的 0.5 增加到 0.7,不然那些邊角的取樣點都會是紅色。

- 執行後,右邊為去除的背景,中間為要繼續後製的影像(這個影像受到光害的影響實在太大了)

- 乍看之下似乎 DBE 後的影像背景變得很難看,但我們要的是把雲氣的細節搾出來,很明顯地 DBE 做到了這點。

- 前

- 後

做出來的 range_mask 右下角光害該如何去除呢?其實大概就是把那塊區域填黑即可,PI 好像沒這樣的功能,或許 PixelMath 能夠處理,那還要好好研究,而送到 PS ,大概就使用油漆桶填一下就可以了,就用簡單的方式吧!

先存成 Tif 檔

PS 後,光害的區域已填黑,這是避免在後製強化雲氣時連光害也一起強化。

這樣就可以它來減去 Star_Mask 的星點成為只有雲氣的 Mask。

Deconvolution 做完後,接下來降噪,覺得 TGVDenoise 效果不佳,改用 MultiscaleMedianTransform,這樣的設定,效果還不錯(當然要用 Mask 把雲氣護住)

- 前

- 後

之前後製的:

*************************************

重新後製 A7s 拍攝的影像已全部完成,本「續篇」至此結束。後續轉到「前篇」繼續 Nikon D610 拍攝的 M42 、M8 & M20 及還不曉得在 PI 如何後製彗星的 46PWirtanen Comet (耶誕彗星),最後再挑戰後製以 D610 搭配口徑 13 公分,焦長 1900 mm 但光圈只有 F14 便宜的Bosma馬卡鏡攝拍攝的 M63 (向日葵星系),看看能否搾出更多的細節,畢竟當時還不曉得用 PI 這個天文專用軟體。

相信若將這些再度重新後製完後,應付未來拍攝新目標的後製,使用PI 應該能夠得心應手。

*************************************

PixInsight 也能這樣用

剛好有機會,就順便附加點好玩的。

自 Nikon D610 天文改機後,SONY A7s 就成為女王的專屬,因為她被 A7s 的高 ISO 能力迷上了,變成特別喜歡拍夜景。昨晚(2020.02.22),大概憋壞了,非得要出去透透氣,就去了國美館。

趁她休息空檔時,手持拍攝了幾張,選一張來 P 圖(不是 PhotoShop 的 P 喔!)

- Auto 模式

- ISO 12800

- 1/30s

底下是比較圖:

- 處理前

- 處理後

由於也帶了迷你三角架及一套淘寶買天文望遠鏡時搭順風車一起集運的 ND 濾鏡套組(自買來還沒用過呢!)及電子快門線

(註:這個價位大概只能買一片 Cokin 漸層片。收到後質感還不賴,就算原價還是值得買)

玩了個沒用過的拍攝手法:

- ISO 100

- F16

- 曝光 313 秒(電子快門線設 310 ,但影像記錄的是 313s ,這種長曝差個幾秒不影響)

- 上了 ND16濾鏡(事後檢討,應該要用漸層鏡才對,可能就不須後製了)

先做好燈光部分的 Mask(這部分忘了截圖,但過程與底下的步驟一樣),以 HistogramTransformation 把地景拉出來,而燈光的部分也不會因此而過曝:

- 02

- 03

要把背景降噪,Mask 需要 Invert

通常在進行降噪時我會使用一小塊區域來預視,讓效率提高:

- 降噪前

- 降噪後

- 降噪前

- 降噪後

兩張照片的後製,總共花不到十分鐘!(但寫成文章就不只這時間了

其實當晚國美館人不少,只是用了這種長曝的手法,可以把走動的人群「濾掉」(有張構圖不錯的,但因為剛好有人於曝光時間站在場景裡不動,就無法濾得掉,只好剔除)。因為第一次使用這種手法拍照,對於曝光時間的拿捏還沒掌握好,所以才需要 PI 的後製,若是高手,根本不用。