henrylai21 wrote:

承前文(請參閱上一篇(恕刪)

很棒的一篇文章,我之前也在懷疑區間測速的合憲性與合法性,確實與憲法上的比例原則有扞格,另外反面的說法也值得玩味,正反面論述恰好印證法學上自然法學派"惡法非法"與實證法學派"惡法亦法"多年來的爭論,很有意思的正反論辯,真棒。

herblee wrote:

請恕不能同意這種說法

人民交出一部分“天賦自由”的權利 ?

這是毫無路權(道路使用權利區分)概念的說法

路權來自於法律分配/指定/排序 ! 法律所授予的 !

您根本沒有 使用道路“天賦自由”的權利 ? 又如何交出 ?

henrylai21 wrote:

不是在討論超速的問題

henrylai21 wrote:

herblee大,

首先, 無論您的見解為何, 願意花這麼多時間引用這麼多科學資料來與我探討區間測速的議題

光是對您的精神, 所花費的時間, 以及對於這個議題的"尊重", 我先表達我的敬意, 五分奉上!

與其和無法溝通的鄉民或者收錢辦事的水軍浪費時間

我更珍惜與您這樣願意花費寶貴時間討論的人討論事情

henrylai21 wrote:

1) 對於天賦自由權利一題, 我認為您可能誤解了我字面上的意義,

因為您說的"法律指定的路權", 其權利來源也是來自於人民的授權

也就是說, "原始的權利"永遠來自於人民, 法律是人民相互協商的交易結果, 政府只是執行者

在這個三角關係中, 人民才是主角, 但如果你以"法律授予"的概念去思考, 就主客錯位了

1.人民基於社會穩定運作的"相互利益"

2.故協商制定法律

3.而後授權政府執行之

henrylai21 wrote:

今天談論區間測速的違憲之處

在於政府自己覺得ok就幹了, 法律協商過程直接跳過, 而且作法引起人民的不適與不滿

首先SOP就錯了, 那麼當"老闆"的人民, 本應有糾正"雇員"政府的權利

henrylai21 wrote:

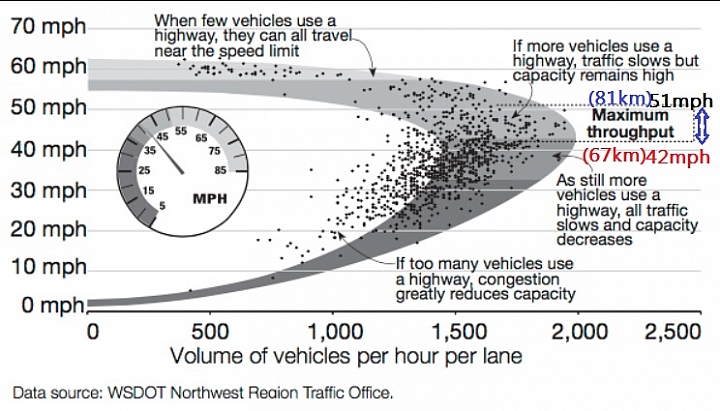

2) 至於您其他提到道路交通的科學問題, 例如85分位等速率設定, 都符合我文中所述:

何謂舒適的交通方式?即兼顧【效率】與【安全】。

也就是說,速率的合理限制,必須兼顧合理的速度效率與行車安全,而非【效率最大化】或者【安全最大化】這種極端的考量,必須是一種折衝的結果。那麼問題來了,速限如何規定?由誰來規定?當然,如果人民對於每一條道路都要討論速限,那並不切合實際,因此人民授權給政府,依照專業的手段,兼顧實際駕駛人的考量之後,規範各種道路的速度限制。

對於科學設定道路, 你我沒有歧異, 反而是當今的官員顯然沒有依照"科學"來規劃道路, 相信您深入研究道路交通科學至此, 必當深有體會?

直白地說, 今天官員欲透過"區間測速"來壓低車流速度, 以降低其"不科學道路規劃"所造成的交通事故率, 其實就是一種"本末倒置"的思維, 說極端一點, 全部人民都去搭公車就沒事了! 再誇張一點, 沒重要事都不要出門就沒事了!

henrylai21 wrote:

如果今天我們縱容官員一而再, 再而三地用這種"因噎廢食"的顢頇思維來整治交通, 我們就會一步一步地往"沒事別出門"的意識形態方向走去.

而Hank要表達的, 就是這個邏輯概念!

herblee wrote:

如果您認為我們縱容官員一而再, 再而三地用這種"因噎廢食"的顢頇思維來整治交通 , 那是否應該找出其中那些地方 不符"交通車流理論" 違反科學的證據

更要找出 政府 "那些點是未依法行政" , 什麼地方 違反行政程序法