BigMac4Diet wrote:

其實我並沒有反對你的觀點,但是要指出的是,你舉這些例子比較時存在盲點。如果不加以限制條件的比較,很容易出現統計數字上的謬誤與誤導。 這是量化比較與定性研究的差異。沒有比較基準的數字是不可以拿來做比較的,

..(恕刪)

您所說的當然沒錯, 完全了解

現在車多擁擠?是現在高速公路上單位面積的車輛數目多;或是任一車道上單位長度的車輛數目多。

是某個路段有很多台車擠在一起, 屬於下圖 LOS D,E,F

LOS(Level of service) 將車流密度(D)分為6級 , 分類車流密度 (D) LOS A ←→ LOS F

同一個視野下 ,LOS A 只有3台車, LOS F 有20台車擠在一起, 這樣就能區分出堵塞或不堵塞?

那1km內擠入200台車, 完全保險桿頂保險桿,是動都不能動

而[車流量]; 車流量的定義是某路段上單位時間通過的車輛數目。

單一車道的車流量 Q = 單一車道的車密度D(密度/車距) × 汽車的平均車速 V

而高速公路現在車多擁擠, 指的是D密度高(車距小),都擠在一起,現在只代表了當下的時間, 但其他時間可能沒擠在一起, 也可能發生最終24小時的 Q車流量是小的

然而,上述是針對單純的"車流量"的比較數字,單純回應前面幾樓的"車流量"Q的比較。 其測量方法相同, 都是在某一路段, 紀錄24小時通過幾台車, 單位是幾台車, 時間都是24小時。 基準是相同的,條件是相同的,並非不可比較, 先予敘明 。

"加以限制條件的比較?" ,上述之數字本來就無涉進一步分析, 本來就沒有細分, 該數字本來就沒有附加條件的比較,量化比較? 是有數量?不是單純描述有很多車通過?這是有數字的! 定性研究? 原本就不在"日均車流量 Q"這個數字的範圍內 ?

所引用"車流量"這個數字, 台灣的數字來自高公局, 德國的數字來自德國國家統計局 , 都是政府機關發佈的統計數字, 原始的數字就是如此,該路段『車流量多少?』 應不致於發生統計數字上的謬誤與誤導。

因為其它的限制條件? 必須去參考其它的數據,本來就不是"日均車流量 Q"能表達的範圍, 只要了解車流量的定義, 應不至於對"車流量"的數字有謬誤與誤導

BigMac4Diet wrote:

以龍潭大溪段與五股段來說明車流量相差比例,可能的解釋是這兩個路段的區間車次總量本來就是這個比例的差距,因為城市規模和工作地點決定了通勤"每日總量"。

..(恕刪)

上述的數字 並沒有進一步分析 車流量相差比例 ?

因為沒有數字加以區分, 那些是短程上下班通勤, 那些為長途通過這個路段, 本來就無法說明, 這是通勤"每日總量"? 或是旅遊? 或其它運輸/通行的目的? 更無法說明城市規模和工作地點?

BigMac4Diet wrote:

而流量不足時,車速降低,並形逐漸成間歇性塞車,這可以用流體力學分析。

..(恕刪)

流量不足時,車速降低? 這看不大懂

時空次序應該是倒過來的

間歇性塞車? 指走走停停的 S-metastable車流嗎?

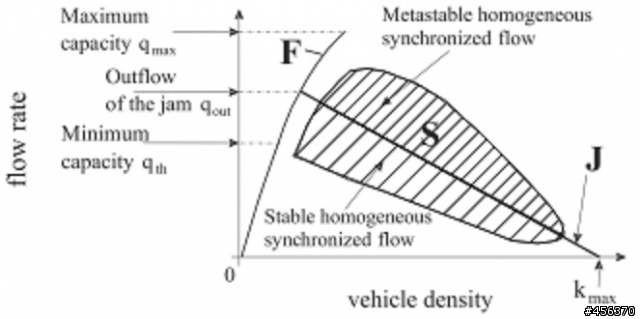

依據科學文獻報告,Kerner (1998)F-S-J三相車流的說法

如圖,不同的「車流密度」Density 是可以區分為 F 自由車流及S 同步車流 與 J 廣域堵塞車流 三種車流

但在相同的車流密度之下, 既會發生 S-stable車流 , 也會發生 S-metastable車流

顯然, 「車流密度」並不足以完全區分 定速穩定前進S-stable? 或"走走停停"的metastable

必然還有其它的因素存在

這是當車輛密度沒有增加,原本一列佇列定速而行的S同步車流 ,會因為爬坡減速,車道縮減,車流匯入,變換車道,收費站,等等瓶頸,而發生"車流擾動"disturbances" ,車流擾動會形成"衝擊波",向周邊傳遞,周邊車輛受到影響, 造成 speed adaptation 車速調整, 改變前車和後車"穩定stable"定速行駛的狀態 ,進入走走停停的Metastable準穩定狀態

道路瓶頸 及車流擾動 則是 S車流 的影響因子

如果是 F車流之下,有足夠長的車距, 道路瓶頸 及車流擾動 就不一定會造成 "車流降等"的『相變』

通常先有"衝擊波" 才形成 → 車速降低? 但當 流量不足時? 表示車距會很大, 有很大空間能『吸收』/緩衝"衝擊波, 不會有接續的"衝擊波"能繼續傳遞下去 ?

難道是台灣國道, 有一台車並非受迫?在沒有道路瓶頸,沒有"車流擾動"之下, 卻無故放慢車速 ?? 讓自己形成瓶頸?

但這樣的情況,其它車還是能"超車"繞過它 , 很難進一步發展為走走停停的Metastable準穩定狀態, 除非是"超車道"沒有功能,不能超車了! 很多台車都一起這樣做, 在「車流密度」Density增加的情況下,才能達成

通常氣流、熱流或是液流 被視為是"均質",但是車流以車輛為單位, 大型/小型/機車都不是均值, 而且不可壓縮,和流體並非完全相同。

因此,在Newell's car-following model跟車理論, 描述"車流"是,車輛與其之前的車輛之間保持最小的空間和時間間隔一起前進的流體。

必須視《車體+車距》為同一個最小單位, "車流"才會被假設為均質

BigMac4Diet wrote:

但是並不是一天24小時都在塞車,所以每日總量一定可以達成,只是塞車的時間和時段會增加而已。這就是五楊功能,讓車速提高,減少塞車時間浪費的總體社會成本。但是五楊建成前與建成後,通勤人士並不會因此而開更多趟車。 運輸的每日總量成長主要是工作機會和工作居住點的擴張所導致的,高速公路的拓寬對移居林口或遠地居您更願意長途通勤去工作,基本上有交互的間接作用,但不是直接關聯。

這我在前文中有提到,每日總量的差異是區間交通需求的差異。

..(恕刪)

是的

現在車多擁擠?是現在高速公路上單位面積的車輛數目多;或是任一車道上單位長度的車輛數目多.

某個路段有幾台車擠在一起, 屬於那一種 LOS 的問題

本來就不是[車流量]"某路段上單位時間通過的車輛數目"的問題

BigMac4Diet wrote:

而用線道來比較說明二者差異基本上比例,是因為其實這兩條路段車流速度差不多,也就是塞的狀況差不多,這代表的是基礎建設使用率在一個大約平衡的期間。因此車道數與每日運量基本上比例相符。

..(恕刪)

前面說明

真正的 FFS 要加上車道寬度 ,路肩寬度,車道數目/交流道密度 這些因素

FFS=BFFS-fLW(車道寬)-fLC(路肩空出距離)-fN(車道數)-fID(交流道密度)

所有的 FFS在Q值超過道路容量,全都會掉下來 ,受迫於車距 ,但這只是主因

但是反過來說,就算不是超過 Q max ,FFS 也會因為 車道寬/路肩空出距離/車道數/交流道密度 而降低

兩者本來就不存在 絕對相關

這是 HCM2000的說明

LOS D :22pc/km/ln 那條線的範圍 , 在超過1600車, 還能維持為 100km/h 嗎? (車距不足受迫降速)

這個圖形是 車速 和 車流量的 關係 , 堵塞則顯示在 斜率 上 (不同LOS之間的直線或下降斜線)

上圖斜率(dV/dQ=0及<0)已經說明了, "車速"和"堵塞"的關係是 無關 ! 以及 負相關

V和Q 沒有正相關, 即車速完全無助於"車流量"

V固定為110km/h,在Q車流量1450之前,無論車流量是1, 或是1450?都一樣, 斜率=0 是一條直線 ,兩者無關

答案是無關, 車速多少?和 流量 沒有關係

V固定為110km/h,在密度D大於16車/km時, 已經反轉為斜率<0 , 車速越高, 車流量反而減少

斜率<0時, V 增加時 , Q會減少

此斜率已經代表"車距"的變化是負值 ,趨勢是 車距"越來越小。"超過最大密度D之後, Q 就不會再增加了", 密度越來越高, 車流量反而減少 !

車流量大時, 車速越快反而會造成堵塞(安全車距拉更大,超出道路負荷)

由於《車體+車距》被視為一體,同一個最小單位

當車體數量增加超出時 → 超出道路負荷

(車速提高→安全車距增加超出) -同樣會→ 超出道路負荷

V固定為110km/h,在密度D大於16車/km時, 已經反轉為斜率<0 , 車速越高, 車流量反而減少

斜率<0時, V 增加時 , Q會減少

此斜率已經代表"車距"的變化是負值 ,趨勢是 車距"越來越小。"超過最大密度D之後, Q 就不會再增加了", 密度越來越高, 車流量反而減少 !

在車流量大時, 車速越快反而造成堵塞

真正有正相關和負相關的是 Q 和 D 的 這個圖

(密度D) VS (車流量Q) ,有正相關(斜率dQ/dD>0) 也有 負相關(斜率dQ/dD<0)

密度(車距)才是真正的"堵塞或不塞"的 影響因子

BigMac4Diet wrote:

沒有把德國公路納入比較,是因為我認為比較基準難以確立,貿然拿來比較某些變數而不考量其他變數差異很容易進入統計上的誤區。..(恕刪)

車流量 的單位就是 幾輛車/時間(24h)

在德國是一台車, 運到台灣還是 一台車

這並不是比較日照時間, 德國時間的24h, 在台灣時間還是24h

一樣的

至於車道數 ? 德國大多是2個車道, 大都會區頂多有3-4個車道 ,一定比台灣少

但是 德國會機動提高"道路容量"的最高值, 有 機動開放路肩/機動降低速限/機動限制超車 等等調控手段

塞住停滯都不動, 不前進, 是不會有流量的, 但細水長流, 流速雖慢, 累積24H還是很可觀的

這是在科隆Koln A3

實施了機動速限, 車很多, 所以降速限為 60km, 所有車都慢下來, 所需的安全車距也縮小,就能容納更多車進來, 這樣車流仍然能穩定前進, 不會發生 停停走走的現象

BigMac4Diet wrote:

最後,我在反對占用內線這件事上,認應該基於安全的觀點,這個觀點就足夠了。有許多研究證實右側超車容易引發事故,而右側超車主因是前方慢速車擋路。美國早年宣導左側超車前後超過20年,有一個朗朗上口的口號叫keep it right (靠右就對了!!),指的是超完車就回右線道,法令執行與教育深入人心,都不是用"防止塞車"這種似是而非的理由,取締的原因也不是"造成塞車",而是"造成危害"。

行車安全絕對是個比浪費堵車時間更優先的議題。至於版上有些人拿別人的行車危害來解釋自己的行車危害,更是不可取。

至於塞車則是另一個議題,佔用內側固然有可能因發塞車,但是塞車的原因很多,最主要的原因還是車道的紓解能力,解決的方法最主要的只有增加車道或是減少車輛。至於各種控制手段,做的是拉高瓶頸發生點,盡可能提高道路使用效率。一個是政策層面,一個是管理層面。

講的白一點,要把現有公路的運輸能力再多榨出數字,前提是依靠整合的道路資訊系統(歐盟稱為SMART ROAD),和駕駛遵守法令。台灣既沒前項更沒後項,先加強取締,讓人民養成守法習慣比較實際。

..(恕刪)

這是沒錯的

SMART ROAD 是英國UK的說法, 德國的可變/機動速限/機動開放路肩 早於SMART ROAD非常多年 實施

單單降低速限, 就能榨出更高的車流量

如上圖, 速限90km時, 最大流量Flow rate(pc/h/ln)是 1750車 , 但是提高速限到 110km時,最大車流量 降到只有 1450車

雖然車速會變快, 但是會犧牲 道路的最大容量 ! 一旦塞車, 車速還不是被迫掉下來!

又要忙了,沒時間了,有空再寫