herblee wrote:

第 8 條

汽車行駛高速公路,其車道之使用,除因交通事故及道路施工依臨時或可移動標誌指示或公路警察指揮外,應依設置之交通標誌、標線或號誌之規定,無設置者,應依左列規定︰

三、內側車道為超車道。但小型車輛得以該路段容許之最高速限行駛於內側車道。

『內側車道為超車道。』 原則法,明定『超車道』的路權原則

『但小型車輛得以該路段容許之最高速限行駛於內側車道。』例外法

在特殊條件下,兩個條件『未堵塞行車下』、『以最高速限行駛』

可排除前項原則法之原則,所以但書定義的『行車道』的路權原則

法學的基礎概念

下面引述法官的話

『上開規定目的係為維持內側車道供超車用之

機能性,故僅容許超車或維持最高速限行駛車輛使用,以防

車速不足造成該車道之使用效能大幅衰減。

herblee wrote:

而且, 允許小型車於內側車道得以最高速限行駛,車越來越多! 是增加車流密度,是塞住超車道,並無法發揮道路使用之最高效率

時速110的車輛,前方需要有55公尺的安全車距,加上車子本身,也就是正常車流下車道密度最多就1 vehicle/60 meters

也就是一公里最多只能有16.666台車、三公里最多只能有50台車

在上述車流密度下

中線車道的車輛不能進去超車道去超車,不然就是中線車道的車輛違規

所以如果大家都守法,內側車道的密度不會無限增加

除非是經過匝道,太多車輛上來

正常一定是依序從外車道、中線車道,最後是內側車道塞車

herblee wrote:

隨著車輛密度增加

在每公里10台車之內 , 由原本全數行駛於右車道, 開始往左車道增加(就是要超車)

法規的規定, 左側車道使用完, 就會回到右車道

當車輛密度,每公里車數大約15輛時, 左右車道的利用率達到 50% 對 50%

隨著車輛密度增加到20車/km或更高,就穩定保持在 左60% 對 右40%的比例

左(超)車道的車速快,所以容納的車數,可以高於右(行)車道達1.5倍

"超車道"容納的車更多, 更有效率!

一下子說超車道密度越來越高,會失去超車道的功用

一下子又說超車道可容納的車更多,更有效率

該路段荷蘭A9的可以統計到車道密度是100台車/km的情況

超車道容納那麼多台車下,這時候有沒有效率??

當然雙重標準也不是一天兩天的事

herblee wrote:

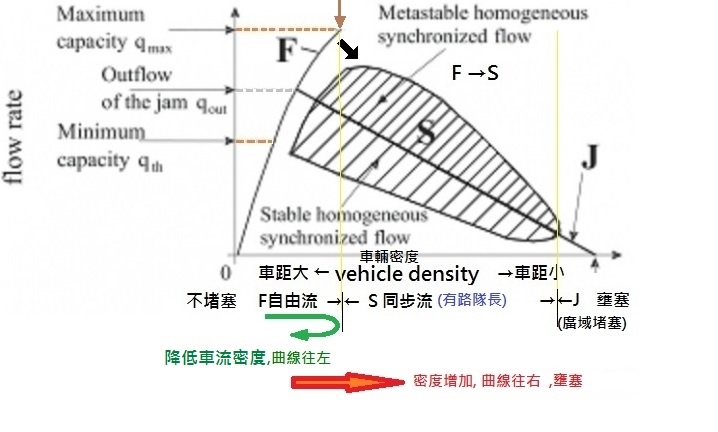

這個錯誤是以為 車流量Q 是無限大 , 塞幾台車都沒影響 ?

卻忘了 Q車流量 = D(密度/車距) × V(車速)

每公里長的車道, 能放幾台車進來 ? 用多少速度行駛 ? 受限於道路空間, 安全車距,這兩點都是有限制的!

Q車流量是固定的。不斷塞車進來, 讓D(密度/車距)越來越高, 卻要求 V(車速) 也要高? D和V 是呈反比! 有可能嗎?

沒有足夠安全車距,隔壁的車道的車子怎麼塞得進來?

你不是說車子前方55m都是路權範圍

三公里的長度塞了50台時速110的車,每台車距都是55m

肯守法的中線車道的車輛是無法塞進內側車道去增加內側車道的密度

herblee wrote:

台灣車流量最大的路段(高公局2015統計資料)

國1南向路段 五股-高公局 142,356(周六) 130,678(周日) 140,438(周2-4)

國1北向路段 五股-高公局 139,004(周六) 129,788(周日) 134,965(周2-4)

常塞車的路段, 都沒有超過 10萬輛 /每日

國3北向路段 大溪-龍潭 78,856(周六) 86,179(周日) 66,287(周2-4)

國1北向路段 竹北-新竹(公道五路)84,223(周六)87,709(周日) 84,451(周2-4)

"塞車"這不是車多的問題,是都擠在一起, 前方沒有行車車距了, 所以才塞車, 不能倒果為因

就是因為有太多你這種人的想法,內側車道為超車道,所以可以不管別人的安全車距

一直塞進來,造成別人的安全車距不足,只好減速

最後就是內側車道的車速崩潰下滑,大家都塞在一起了