bombom123 wrote:

我相信啦,台灣大概前10%的高收入者可能只有開車覺得機車上路根本礙眼。

其他人基本有汽車的就會有機車

你今天用開車的方式騎車就會違法?

汽車左轉不會有事故,換騎機車左轉就會有事故?

這是什麼鳥邏輯?

還是01剛好都是前10%高收入的天龍人?

不然我看不懂再反機車路權是在反身體健康?

還是自己連反什麼都不知道?

機車路權 ? ←這是什麼 ?????

道路的功能在運送 "人" , 交通是運輸"人流" , 讓"人"流動由A點到B點

不是載具在路上跑來跑去叫做"交通" ?

機車只是載具 , 是人騎機車, 不是那台車由車廠出場後就有什麼權利 ? 完全看不懂

道路空間有限 , 設計本來就有上限 , 所有的道路都沒有辦法 負荷超出容量的車流

停等二段左轉 ,這本來是在分流

故意 約很多車一起來塞爆這個路口, 當然 車流量會增加 , 不知道在做什麼?

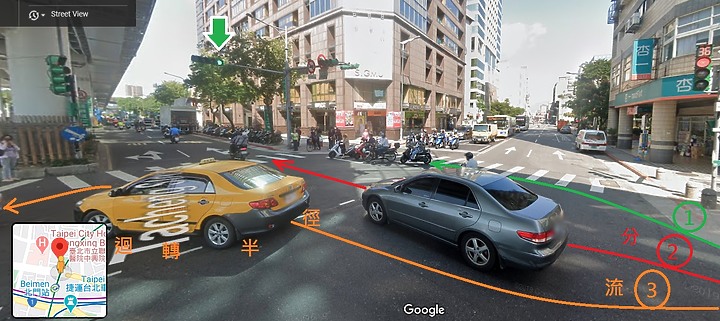

這橫向(3)左轉 (2)直行(1) 待轉 三股車流 都是綠燈 , 都有通過橫向鄭州路停止線 之 "路權"

能通過橫向鄭州路停止線 是因為 綠燈指示 行進 路權 , 並沒有禁止跨越? 又不是塔城街方向(紅燈)?

二段式左轉根本不影響 任何人之 "路權" !

這是毫無"路權" Vorfahrt (Right of Way) 概念的說法

為何會說這是 "毫無"路權" 概念 ?

(1)"路權" 為使用道路的權利分配

含義不是只有 "使用權利" 的通行權 , 路權 還有必須"分配",有 (共享) ,禮讓 的意義

因為道路是共用的 , 公家用, 法律必須分配/指定/排序 每一台車的使用空間 , 每台車只"分配"到一部份道路空間的使用權利

而且 , 路權可以取得也會喪失 , 並非 永久持有

"路權"是輪替的 , 是所有用路人輪流 使用道路

輪到誰使用 , 誰就有路權

因為是公用 , 大家一起使用, 所以法律會 分配 那一台車 去走那一個車道

路權來自於法規 , 得到法律之授權

法律會劃定並分配 每台車或人 使用道路的範圍 , 使用道路的時機 , 使用道路的前後優先次序, 各自行駛於法定範圍內 , 井水不犯河水。

例如 ,"超車"被法律分配去走超車道(內側車道) , 載重大貨車 被分配去走 外側車道

超車的車 ? 和 載重大貨車 被分配行駛不同車道 ? 能說只要分配不同, 還是都有路可以走 ! 就說成是"開車覺得機車上路根本礙眼"?

若不規定, 放任隨便亂走? 只會引發更多的 "車流擾動" ?

(2)將路權混淆到人權 ? 以為所有交通工具 ? 所有載具 的使用權利都相同? 這出發點就已經錯誤 !

載具"使用權利" 不同就說成 "低能歧視政策" ??

這個論點的基礎就是錯的

混淆了單一載具和另一台載具之間 原本不同的特性 ? 本來就不可能有同樣的分配 。

路口是四方車流交會的地方, 法律必須分配 每個方向 各自使用多長.多寬,多高的"路口"空間, 以及多長的路口使用時間 。

汽車靠內機車靠外,車種分流, 要防止車流擾動, 本該避免混行車道

這只是 左轉機車 分段為二次直行,停等後再左轉, 左轉汽車先行左轉 , 都可以左轉

但一起轉是先造成車流交織 , 只是 擾動到車流 ,增加碰撞 的機率

"路權"只是先行後行 , 完全不影響 機車 左轉的權利 !

先行 後行 就是 預做"分流" , 以第四空間的『時間』來隔開雙方

大禹治水, 是用疏導,疏導分流 ,不增加車輛密度 。

禹的父親鯀治水,是用障水法,也就是在岸邊設置河堤,想要在固定的河道範圍內,容納更多的水,但水卻越淹越高,歷時九年未能平息洪水災禍。

是禹的方法對?還是鯀的方法對? 不必現代的交通統計,「渋滞学」,數千年前的古人,就有明白的例證了!

(3)是人在使用道路 , 不是 那一台車 在 使用道路 ?

載具只是用來運送人 , 讓人能由A點運送到B點 , 不是那一台載具從工廠被製造出來 ? 就擁有天賦路權 ?

道路是公用的, 是公眾在分配 "道路使用空間" (是針對所有的車或人 的規則 ) ←公眾的法益

不是 "個人" ← 單一個人的法益 , 更何況是拿"車種"出來爭取不存在的路權 ??

是如何分配道路會達到最大的效益 ?

1991年, 德國明思特市政府出版了一張海報, 說明相同的60個路人,當載具不同時, 佔用的道路面積不同

60個人駕駛60台汽車,佔滿整個巷道

但是一台汽車佔用的道路面積,卻可以停10台腳踏車,或42台折疊式腳踏車

但這60個人,只要一台公車就能全部載走

道路設計及其提供的功能為何? 是以運送人為目地, 還是提供汽機車跑來跑去為目地?

是提供"人"流動(人流)? 還是供"汽機車"流動(車流)?

是運送人? 還是運送車輛?

道路面積有限,道路增加的速度遠遠趕不上小汽車的成長

公共運輸發達, 很多人共乘一台車,「道路空間」就出來了!

這60台汽車若能置換為1台公車,整個道路空間就空出來了!就不塞車了! 也就是實施HOV高乘載車道/公車專用道/輕軌/MRT

但是,"變換載具" 的核心精神是轉乘, 必需要有一個Park+Ride(P+R),非高乘載車輛(小汽車沒坐滿)就停在P+R外圍停車場,換乘大眾運輸,把人送進來就好,汽車不要進來塞車

在這個概念之下,歐洲國家/日本,土地面積小,道路面積會大幅分配給大眾運輸,給自行車,給行人使用,而縮減汽車/機車的空間

限縮汽機車的路權,就有car-free zone禁車區,congestion charge,P+R 等等規劃,注重的是人流, 不是車流,是以人為主的觀點

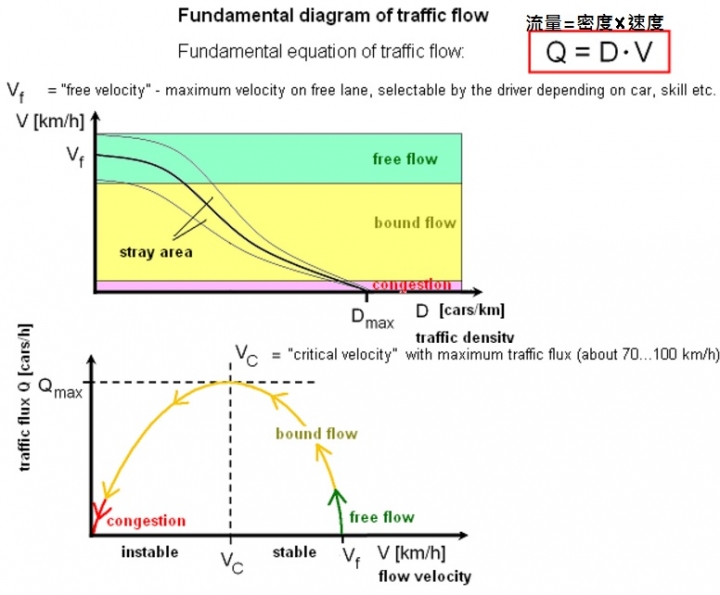

(4) 因為道路 空間有限 , 又因為車流是一種"波動" ,波的傳遞, 必須要 "分配"使用範圍, 才能避免 "波動"引發車流擾動甚至"碰撞"

這個"位置" 是分配給所有的車 ,除了分配 使用 三度空間 的長寬高的道路空間 , 還有 分配 第四空間的使用"時間"

每一台車的位置 若不依分配行駛 , 就是引發 碰撞

維也納道路交通公約 都有 規定 , 不能堵塞到路口

道路交通安全規則第 102 條

汽車行駛至交岔路口,其行進、轉彎,應依下列規定:

一、應遵守燈光號誌或交通指揮人員之指揮,遇有交通指揮人員指揮與燈光號誌並用時,以交通指揮人員之指揮為準。

路權 優位 : 交通指揮人員 > 燈光號誌

紅綠燈只是代表路權 , "路權" 優位原則是 以交通指揮人員之指揮為準

警察叫你走, 警察就取代了那個紅綠燈 , 交通指揮人員之指揮 優於"紅綠燈 及 標線標誌" !

路權 優位 : 左方車應讓右方車先行<少線道車應暫停讓多線道車先行(標線) < 支線道車應暫停讓幹線道車先行(標誌) < 應遵守燈光號誌 < 交通指揮人員

圖片引用來自 https://www.123fahrschule.de/

路權(先行權Vorfahrt)次序 : 左讓右 ; 我車和自行車"在路口"有路線上的衝突, 轉彎車讓直行車 , 因此自行車有先行權,

原本應該, 自行車(最右邊) 先 → 我車其次 →綠車最後

但是, 綠車旁有 停有 垃圾車 在收垃圾 , 我車轉過路口也無法進入, 會堵塞在路口中央, 因此我車必須放棄"先行權(路權)" , 讓綠車先行

道路是公用, 路權是輪替 擁有 , 路權 不是 永久持有

實在看不懂這樣 不顧分流 硬要擠在一起 是在爭什麼 不存在的"路權"?

完全誤解 路權