chiayingcool wrote:herblee wrote:

在車流量高的狀況下來比較, 就能比較出來

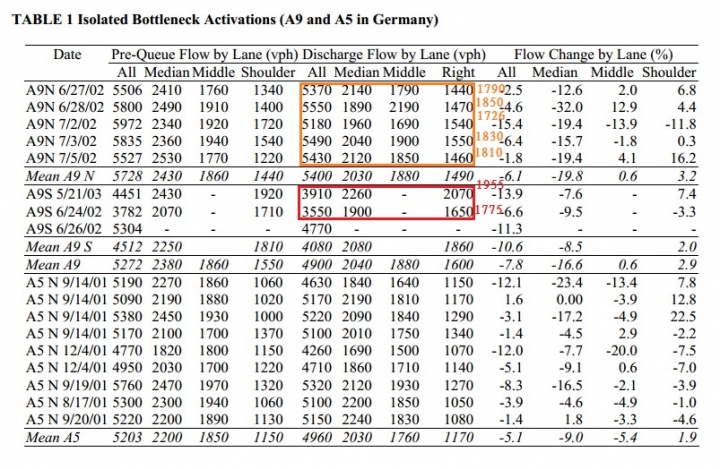

國外三車道的車流分佈比例 39%(內) :34%(中):27%(外) 高流量時,三個車道分佈差距接近"平均利用"

台灣國道的數字(匝道前) 41%(內) :39%(中):20%(外)

兩者數字的差別可知,外側車道使用率偏低, 相差20%? 車距拉得很大 , 車都往內/中車道擠

台灣高速公路的中、外線都是大型車,速限又跟小型車有10-20km/h的差異

小型車自然會往沒有大型車且整體車速較高的內線移動

不知道國外大型車的速限跟小型車有無差異?是否可以行駛於內線?

在德國,車多的時候,擠內線可是完全不輸給台灣

德國高速公路A1路段的道路數據

車多的時候,三個車道使用率分別為 內(p3)-44%:中(p2)-35%:外(p1)-21%

兩者數字的差別可知,外側車道使用率偏低, 相差23%? 車距拉得很大 , 車都往內/中車道擠