個人積分:3844分

文章編號:86294358

大MM wrote:

最近看到阿滴在分享去...(恕刪)

美國軌道系統不發達 . 公路都是私人載具為主, 大眾運輸不發達

美國總統拜登去年才簽署1.2兆億美元的基礎建設法案,反映美國公共工程滯後嚴重。

美國過去不是沒有鐵道系統, 但是至今沒有高鐵, 還在蓋 ,預計2031年開通矽谷到中央谷地路線,2033年才開通第一階段路線

捷運系統也很少 , 大數都是私人載具 小汽車

道路面積有限,道路增加的速度遠遠趕不上小汽車的成長

其實,這個問題的核心,是道路設計及其提供的功能為何? 是以運送人為目地, 還是提供汽機車跑來跑去為目地?

是提供"人"流動(人流)? 還是供"汽機車"流動(車流)?

是運送人? 還是運送車輛?

美國經常一人一車 , 佔用道路面積PCE對比運送的人數, 運輸效率差

1991年, 德國明思特市政府出版了一張海報, 說明相同的60個路人,當載具不同時, 佔用的道路面積不同

60個人駕駛60台汽車,佔滿整個巷道

但是一台汽車佔用的道路面積,卻可以停10台腳踏車,或42台折疊式腳踏車

但這60個人,只要一台公車就能全部載走

這60台汽車若能置換為1台公車,整個道路空間就空出來了!就不塞車了!

美國當然懂這個道理, 也就是實施HOV高乘載車道/公車專用道/輕軌/MRT

美國就設了HOV ,car pool

但是,"變換載具" 的核心精神是轉乘, 必需要有一個Park+Ride(P+R),非高乘載車輛(小汽車沒坐滿)就停在P+R外圍停車場,換乘大眾運輸,把人送進來就好,汽車不要進來塞車

台灣好的不學?東施效顰在五楊高架設 HOV ?

問題是

高乘載車輛系統 High-Occupancy Vehicle Systems

1.不是只有高乘載車道HOV lanes

2.它還要有配套的bus rapid transit公車捷運BRT, (這條車道就是一條捷運軌道, 利用高速公路的公車捷運軌道)

3.還有 park-and-ride lots (commuter parking lots with park-and-ride parking) 轉乘停車場,可以讓沒坐滿的小客車停車,不要上路,停在此處, 共乘他人的小汽車,或轉乘公車。

4.可以讓乘客放棄私人載具,轉搭上BRT公車的高速公路登車站台flyer stops(Freeway flyer)

5.以法律"共乘法"來規範

(A).單人的小汽車停在P+R停車場不要上路, 駕駛轉搭公車,少了小汽車上路,汽車減量, 可行駛的道路面積就增加了

(B).小汽車轉換除轉搭公車,也可以將單人小汽車轉換為滿載的小汽車, 這樣同樣會少四台小汽車上路

(C).汽車減量, 除了道路可行駛面積增加,CO2排放下降, 油耗也會減少

(D).轉換為滿載的小汽車, 乘客如何分攤過路費, 油錢?這種規範駕駛和乘客的權利及義務都由法律(共乘法)來規範

弄出"五楊高架”假的高乘載, 是有名無實! 這不是大禹治水的疏導, 重點是沒有減量 ,沒有共乘法!

這種增加道路容量,容納更多車,只不過是袞的築堤圍堵法,三千年前就證明不行!

和節能減碳/環保, 更是一點關係也沒有!

"五楊高架”這個HOV車道,沒有轉換的P+R停車場,原本上來"五楊高架”的車,和沒有HOV完全一樣, 沒有減量(春節的高承載,會被攔停減量)

"五楊高架”也沒有轉換的交通工具的機制, 只是"這些未滿載的車"和滿載的車,只是分成不同的車道行駛,總量還是通通都在""五楊高架”上面 ,並沒有"非高承載車"被留在停車場減量。

它的CO2排放,它的油耗和沒有"高乘載" 是完全相同的!

反而因為HOV在最內側, 頻繁切進切出, 還造成不必要的車流擾動!

1993-1994荷蘭的 Amsterdam 的 A1 實施了一小段 HOV,馬上招致公眾批評,一年之後就停止

原因是荷蘭的大眾運輸,自行車專用道,本來就比美國發達,

大多數人都搭捷運了,荷蘭高速公路原本就免收通行費, 而利用高速公路通勤,已經開車上路的駕駛, 很少人會放棄自行開車, 去搭別人的車

HOV車道使用量明顯不足, 閒置時間居多

最重要是沒有"共乘法", 小汽車減量就缺乏法律依據

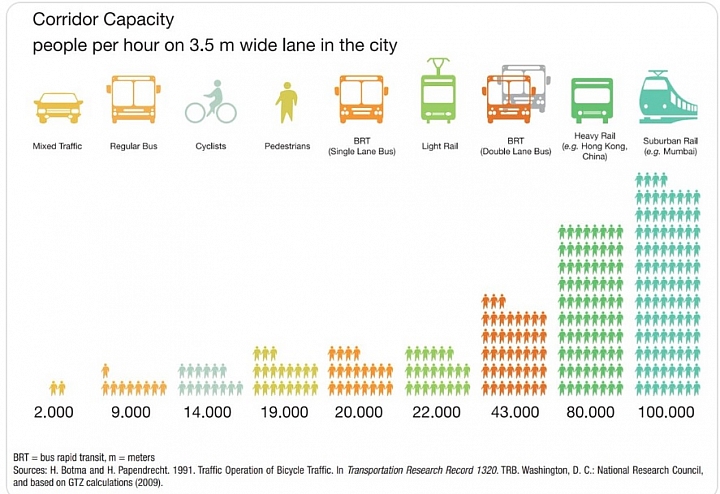

不同的載具佔用道路面積不同, “Passenger Car Equivalent Factors” PCE

美國不像台灣有這麼多機車

美國選擇"單位面積內運送能力最差"的載具-小汽車為交通主力, 當然塞車

通用汽車電車陰謀(General Motors streetcar conspiracy)是美國流傳的都市傳說。由美國政府檢察官Bradford Snell所提出。1974年Snell在美國參議院公聽會上所作的證言形成的陰謀論。

陰謀論指稱在1930年代,通用汽車、泛世通輪胎及加州標準石油等企業聯合買下了一間叫全國城市幹線(National City Lines, NCL)的運輸公司,並透過NCL逐漸買下全美各主要城市的有軌電車,然後拆除,以公共汽車取代。

接著透過減班、停駛路線、只汰舊而不換新等策略逐漸消滅全美各地的大眾運輸系統,迫使民眾沒有其它選擇,只能選擇自己駕駛私人轎車及使用高速公路,有利於通用汽車及旗下輪胎廠, 並最終演變成今日美國公共運輸系統極端落後不發達的局面。

1970年代兩次石油危機帶來的油價飛漲、私人汽車無限擴張所帶來的交通壅塞與環境汙染等苦果使得美國人重新認識到大眾運輸的重要性,並開始反思拆除路面電車系統的必要性,許多城市開始翻新或重新引進現代化的輕軌系統,但要完全恢復從前的軌道系統預估要花上數萬億美元的代價。

台灣同樣有這種迷思, 是交通主政者都是留美的思維??? 還是台灣汽車公司有同樣壟斷市場的影響力?

個人積分:141分

文章編號:86294501

說說我在美國洛杉磯自駕的經驗

1、道路品質:

美國道路平坦但沒錢修,到處都是裂縫,但修補後平坦,

很多水泥道路,開起來很吵,但還算平坦

台灣道路到處都是挖掘,回填後變成越野道路。

2、市區塞、郊區舒服

進出洛杉磯機場的高速公路還滿塞的

進出洛杉磯市區的高速公路塞整天,而且是那種車輛完全靜止的塞車程度

郊區不管高速公路還是一般道路就是車少路寬好開

3、高速公路速限參考用

美國高速公路速限大致上是70ml(114公里)

太太說按照速限開會被警察開罰單

因為在美國高速公路上的基本要求是跟上前車

郊區的高速公路,大部分人都開到90ml~100ml

你只能跟上大家的車速開90ml~100ml

不能依照速限開70ml

當妨礙地球轉動的大烏龜

herblee wrote:

台灣同樣有這種迷思, 是交通主政者都是留美的思維??? 還是台灣汽車公司有同樣壟斷市場的影響力?

台灣人懶。

200公尺就想騎機車...你覺得呢?

腳踏車?!好累啊!!更別提走路......

你說的沒錯,大眾交通核心其實在於轉乘,無法做到點對點直達,但正因為無法做到點對點直達,才會很難發展起來....

在台灣希望的是下車就是自家門口,而不是要走一段路、換下一台車才能到。

有人會說,這跟道路設計有關係,沒有好的行人道就不會有人想走,但也不是絕對影響主因...或者隱晦一點,看看人民身材吧.....XD

拿小時候來說好了,那時候道路設計?能吃嗎? 很多時候都是走在馬路邊邊上,行人道、騎樓充滿了私人雜物、機車、腳踏車。

但小時候家裡不給買腳踏車,所以小時候從三重國小一路走到碧華國中......(當然,上課時候是搭公車....而那時候226公車是停靠河堤那端)

而長大有車後.........................當然騎車開車阿XD 誰還管你走路!? 從碧華國中走到三和夜市?瘋了不成? (小時候確實這樣走....)

所以,身材也胖了。

各國交通都一樣有塞車與不塞車,同一時段,不管道路設計如何完善,只要一起出現的車輛超過道路設計負荷就會塞,反之則不塞。

至於他們說的,可以參考,但也不必盡信。

要我說的話,台灣的道路設計與標線規劃如果能夠改善,其實就會好很多,例如:

道路人孔蓋與道路的平整度、

因為突然劃出來的左轉車道,導致原本的直行車需要偏離原車道前進、

轉彎的行進路線上可能會有號誌燈桿、路標燈桿等奇葩的東西來考驗駕駛的應變能力...等等等。

大MM wrote:

最近看到阿滴在分享去美國的事情

其中有提到 美國的交通 全天候都在塞車 印象中有個YT常在拿美國交通跟台灣比較 說美國多完善之類的

好奇去查一下 美國都市幾乎都是全天塞到爆 可是動線不是一直說規劃很好嗎又好停車

塞車的主因到底是什麼 純粹人口太多嗎

為提供您更優質的服務,本網站使用cookies。若您繼續瀏覽網頁,即表示您同意我們的cookies政策。 了解隱私權條款