個人積分:1623分

文章編號:86294678

mobailumaru wrote:

休士頓蓋了全世界最寬之一的高速公路,還是塞。

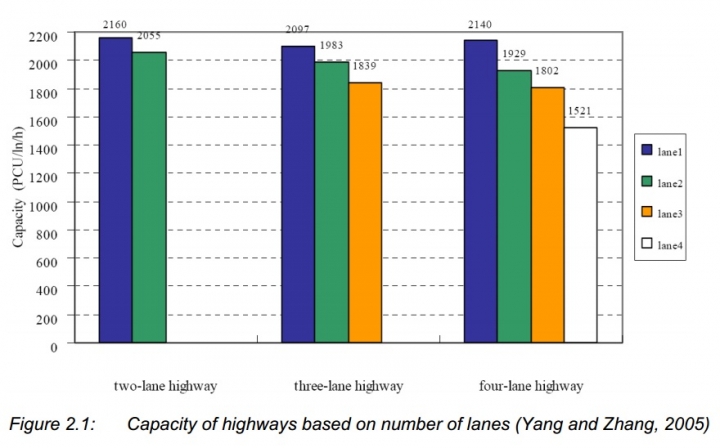

其實, 並不是車道越多, 效率越好

超乎一般人的想像, 依據報告, 車道越多效率反而越差(因為增加車流擾動的機會)

“The marginal decrease of lane capacity with the number of lanes on highway”

2005 Yang and Zhang of Beihang University, Beijing.

這是北京的統計, 是以 6.7% 的比例遞減

車道越多, 車流量反而下降

即, 蓋2條單向兩車道公路, 流量高於蓋一條車道相同的單向4車道公路

這個現象在1960年代就發現了, 報告非常多

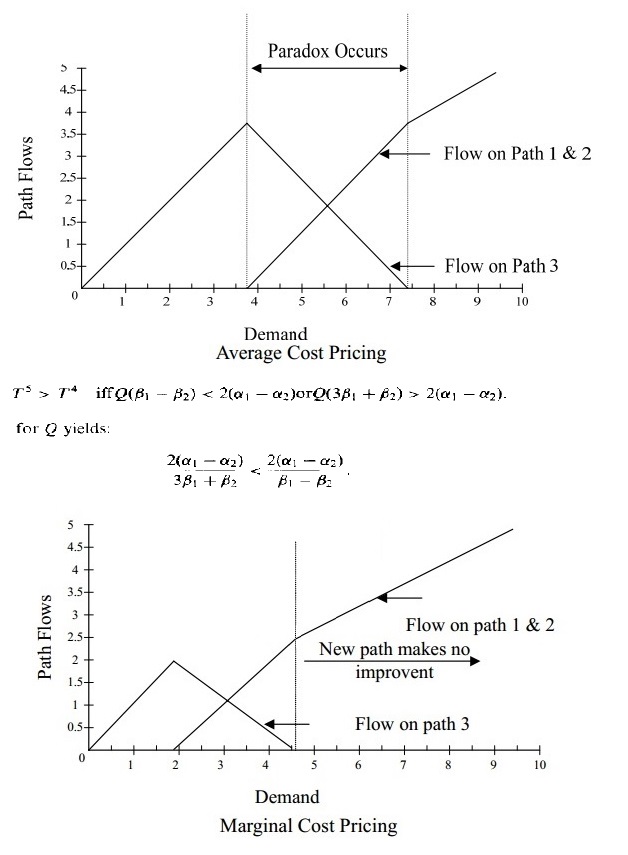

在交通學上有個Braess 悖論現象, 可以說明道路開闢越多,反而降低了流量及車速

Braess's paradox(布雷斯悖論)

在一個交通網路上增加一條路段反而使網路上的旅行時間(travel time)增加了,而且是所有行駛者的旅行時間(Travel Time)都增加了,這一附加路段不但沒有減少交通延滯,反而降低了整個交通網路的服務水準(level of service),這種出力不討好且與人們觀感相背的交通網路現象,就是人們所說的 Braess 悖論現象。

Braess Paradox 本來就在解釋交通矛盾

拆除掉一段高速公路之後, 交通反而改善, 例子非常多, 例如韓國首爾將一條6線高速公路改為公園, , 紐約封閉42街

西雅圖擬擴建進入市區的 SR-520 橋之車道, 模擬車流後發現, 增加後不但無法疏解車流,反而堵塞, 計劃因而改變

德國Stuttgart在1969時新建一條幹道,卻造成周邊大塞車, 將國王大道Königsstraße改為行人徒步區後, 交通反而改善。

二車道公路擴充為三車道之後, 車流量反而下降

因為落在 Braess paradox 會發生的區間之內

從以往的研究中,可發現 Braess 矛盾現象發生原因會和路網結構、路段成本函數以及起訖點需求有關。

過去的研究發現, DEMAND 需求太低, 或需求太高時, Paradox都不會發生

即計算出Braess最早提出的模型, 2.58 < Q <8.89 之間時, Braess's Paradox會發生

需求太低 Q<=2.58 Braess's Paradox不會發生

2.58 ≦ Q ≦4.44, Braess's Paradox會發生, 但是採取marginal cost pricing(邊際成本定價),marginal cost就是Variable Costing, 不是Fixed Cost, 超出相關範圍時,變動成本發生額可能呈非線性變動,也就是"差別收費",加(降)價/加(減)成收費 , 可以消除 Braess's Paradox。

但是, 當選擇 為 4.44 ≦ Q ≦8.89 , 此時 Braess's Paradox會發生,就算採取marginal cost pricing(邊際成本定價)依然無效,Braess's Paradox仍會發生!

需求過高, Q ≧ 8.89, Braess's Paradox也不會發生

休士頓可能同方向要蓋 9條車道 , 雙向18條車道, 才能避免 Braess's Paradox

大MM wrote:

最近看到阿滴在分享去...(恕刪)

美國的汽車工業舉世聞名,有去過美西兩次,那個汽車的多樣化和普及程度就如同外國人看到台灣馬路上一堆機車一樣的驚訝。

美西的公路系統非常普及,但是一樣市區常常塞車,所以道路水平差異也很大,第一次上高速公路被他的廣闊震攝到,但是經過洛杉磯市中心,看到高速公路的破舊程度也很訝異,聽當地朋友說,車流量大的地方,損壞率也較高,而且只要是上下班,幾乎都塞住。

不用特別美化高度開發國家,文化不同感受也會不同,像美國開車撞到行人罰很重,所以只要有人過斑馬線,車輪是不能動,所以就很景仰他們的行人優先文化;可是很少有人提到,洛杉磯的斑馬線是行人要按按鈕才能過去,不是你想隨心所欲就可以。

以父之名

和現代美國郊區/住宅區 規劃當然差十萬八千里

百年前街道規劃當然無法應付現代大量車流

紐約現在必須規劃許多的單行道, 以及

超級昂貴的進城費/ 過橋費

https://www.thruway.ny.gov/news/adjustment/index.html

還有全球各地來的大量觀光客, 一大堆不遵守交通規則

美國本身就是各種族的大熔爐, 在紐約市

你根本分不清楚那些是本地人, 那些是觀光客

造成交通異常混亂的可能有一大部份來自觀光客

===

早期剛有車子時, 連交通號誌都沒有

JJ-fr wrote:

你大概沒有經歷過國道一泰山之後南下跟北上都只有兩線道的時光吧!

以當時的車流量就已經塞到你會哭了,

隨後才擴建到現在的模樣,而且又增加了五楊高架。

交通才能得到疏緩。

你的理論是很難了解的,你能想像假如國道到現在還是兩線道的形況嗎?

國道一泰山之後南下跟北上都只有兩線道 ?

我記憶裏 中壢到三重 段在1974年通車就已經是三個車道 , 因為這段是 美國的工程顧問公司設計

當時由後來通車的楊梅上來時就只有二個車道, 是到了中壢才變成三個車道

請看聯結

https://www.freeway.gov.tw/Upload/201706/大道之行(付印檔)0526.pdf

圖片可見三車道

https://www.freeway.gov.tw/NorthArchives//Upload/201503/三重中壢段通車周年報告.pdf

設幾個車道要看車流量 , 單一車道最大車流量頂多就是2400車/每車道/每小時

如果 車流量超過 2400車 /h ,就要增設第二個車道

這裏的問題是 泰山到林口爬坡 , 爬坡的車會出現車速降低,於是和後面尚未爬坡的車形成"速差" ,制約了車速

當時的速限是90/km , 但是《三重中壢段通車周年報告》有寫, 統計 50%的車都達不到90km/h

爬坡本來就需要更多車道去容納車流 , 況且林口路段的坡度是 5%

您可能誤會了, 上面報告的意思根本不是說, 不要增加車道?

而是說, 同一個車行道Carriageway, 每增加一個車道, 車流量的增加不是乘以2 , 而是以6.7%的比例遞減

車道越多遞減越多 , 太多車道可以選擇時, 會增加車流擾動的機會, 除非是車道增加到單向有9個車道 , 亂換車道才不會擾動到其它車

同樣的情況發生於超市便利商店,貨架上要陳設多少種巧克力來賣 ?

巧克力 種類越多 , 一般會認為銷售量應該依比例上升

結果沒有, 事實上, 巧克力種類太多,出現選擇障礙 , 也沒有因貨架上的巧克力種類多,就刺激需求量多買一些,總體銷售量並沒有上升

銷售量還是出現在那幾種主力商品巧克力上

所以不是盲目增加車道, 而要以其它的"交通控管手段"來管制車流不要超過單車道的最大Qmax車流量

很難懂 ?

也就是如同三千年前大禹治水 , 方法是 調節疏導總水量分流出去 , 水量不要超過"河道"能裝的水

分流的河道 , 就如同五楊高架和國一平面是分開的兩個車行道Carriageway , 和主河道的水不會相通 ,五楊高架也不能隨時變換車道進到國一平面車道

不是"袞"的築堤防堵法 , 把河堤加高, 企圖裝進去更多的水 ,這種方法如同擴張國一平面車道,變成5-6個車道在同一個車行道Carriageway上

不同支流匯進來的水會有激流和伏流 , 越多車流匯流(變換車道)在一起,會有更大的車流擾動

河道堤體的厚度和建造成本, 分流為兩道也能降低

水流大到超過河道容量,就會漫出河堤泛濫成災, 車流量超過道路的最大容量,車流就會崩潰

如果增加車道在同一個車行道Carriageway上的話, 增加的車道反而是以6.7%的比例,在遞減"車流量"

為提供您更優質的服務,本網站使用cookies。若您繼續瀏覽網頁,即表示您同意我們的cookies政策。 了解隱私權條款