toolsman wrote:

個人想法: 依據車牌單雙號規定在特定時間才能上高速公路. 例如車牌尾數是1,3,5,7,9, 就指定在單數時間(5-6,7-8,9-10...)上高速公路, 雙號類推. 如此就等於是特定時間只有1/2車流在高速公路上,將車流錯開. 這樣是否會順暢許多? 我不確定之前是否有其他網友提出過類似的想法, 當然中間有些執行細節,必須妥善協調. 大家參考看看.

...(恕刪)

這是新加坡的做法, 但是新加坡有充足的大眾運輸來替代, 台灣的大眾運輸不發達, 在沒有替代方案下,會引發民怨, 政治人物不敢

先要了解高速公路發生塞車的原因

主因是車流量超過 道路負荷

次要原因是道路"瓶頸"bottleneck 及 駕駛習慣不良造成車流擾動"disturbances"

主因 超過 道路負荷, 這很容易了解

超過最大車流量(臨界點)之後 ,車越多,密度越來越高,車流量反而下降

"塞"到最高點, 產生了衝擊波Shock wave, 一旦發生, 衝擊波就是一台車傳一台,連續下去止不住的!

由 F車流轉換為S車流 ( F自由流 → S同步流的相變)

F → S 的相變, 不一定發生於 Max. Flow Rate , 還有道路瓶頸及車流擾動,也會影響

超車後就離開,在F(自由流),車流量保持低於C min(最小容量),就算行車到瓶頸處, 也不會發生F → S 的車流崩潰

交流道過多, 爬坡度超過4% 等道路瓶頸 ,是台灣國道常塞車的原因之一

"非超車佔用超車道"這種不良駕駛習慣, 也是台灣國道常塞車的原因之一

未保持安全車距?任意變換車道等不良駕駛習慣, 造成車流擾動, 也是台灣國道常塞車的原因之一

讓車變少,曲線倒轉回來 !

同樣, 讓超車道能超車, 能超過去離開,車變少, 曲線趨勢往左反轉

密度D和車流量Q的關係

再看(密度D) VS (車流量Q) , 在最大車流量(臨界點)之前(斜率dQ/dD>0) ,車越多,密度增加,車流量越來越高

增加到超過最大車流量(臨界點)之後(斜率dQ/dD<0), 車越多,密度越來越高,車流量反而下降

台灣國道的車流量真的超過道路原始設計嗎?

台灣車流量最大的路段(高公局2015統計資料)

國1南向路段 五股-高公局142,356(周六) 130,678(周日) 140,438(周2-4)

國1北向路段 五股-高公局139,004(周六)129,788(周日) 134,965(周2-4)

常塞車的路段, 都沒有超過 10萬輛 /每日

國3北向路段 大溪-龍潭78,856(周六)86,179(周日)66,287(周2-4)

國1北向路段 竹北-新竹(公道五路)84,223(周六)87,709(周日)84,451(周2-4)

反觀,德國最繁忙的高速公路是A100,在柏林,其次是A3科隆的外環區和 A7漢堡西北部,另外司圖根,慕尼黑,法蘭克福周邊車流量, 全部都超過台灣國道1號 五股路段 。

日均流量(ADT)2010(資料來源:Hochspringen Manuelle Straßenverkehrszählung 2010 des BVM )

共有20個高速公路路段,每日車流記錄超過100,000(10萬)輛/每天

下面幾個路段,車流量全都超過 國一五股路段

A100Dreieck Funkturm – Kurfürstendamm (Berlin) 186 100

A 3Köln-Dellbrück – Kreuz Köln-Ost (Nordrhein-Westfalen)157.100

A 7Dreieck Hamburg-Nordwest – Hamburg-Stellingen (Hamburg)151.800

A 8Dreieck Leonberg – Kreuz Stuttgart (Baden-Württemberg)147.600

A 9Kreuz München-Nord – Garching-Süd (Bayern) 146.200

A 5Frankfurt-Niederrad – Frankfurter Kreuz (Hessen)145.900

(太多了,以下省略)

台灣國道的車流量, 比起德國還差很多

"塞車"這不是車多的問題,是都擠在一起, 前方沒有行車車距了, 所以才塞車, 不能倒果為因

這一篇,『高速公路主線及匝道匯流區車流特性之研究』 有三個車道的流量數據

在車流量高的狀況下來比較, 就能比較出來

國外三車道的車流分佈比例 39%(內) :34%(中):27%(外) 高流量時,三個車道分佈差距接近"平均利用"

這是因為內道車速快, 單位時間內通過的車更多 (超車道本來就能提供較高的車流量!)

國外就是超車後就離開,數字顯示超車道比中線多 5% 的車流量, 使用率更高!

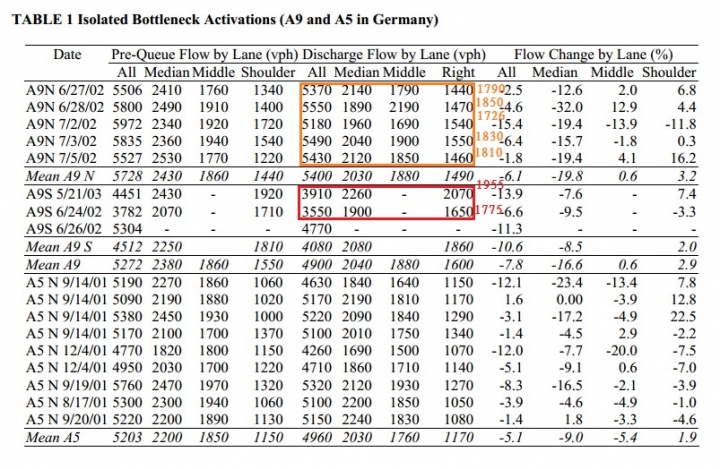

這還有另一個數字, 是 A9 Autobahn

有好幾組數據

平均之後為

5728 內(p3)2428-42%:中(p2)1860-32%:外(p1)1440-25% 超車後就離開!超車道同樣比中線高10% !

《台灣國道》離匯流區 2~3 公里之主線內、中線車道常可維持 2,000~2,300 小車/小時而沒有壅塞狀況?

中線流量 反而高於內車道 ??

竹山北上進口匝道 上游 noon-3pm 總量5610內(p3)2221-39%:中(p2)2448-43%:外(p1)941-16%

德國A9 autobahn 平均數字 總量5728內(p3)2430-42%:中(p2)1860-32%:外(p1)1440-25%

和台灣國道有明顯差距,中線流量 反而高於內車道 ?? 低了 5% ?

兩個車流量超過2000,已達到可能車流崩潰反轉的"臨界值" ?

Q車流量 = D(密度/車距) × V(車速) 是沒保持安全車距? 還是中線車速反而高於內車道????

外側車道這兩個車流量數字, 比對速度, 都不是會車流崩潰反轉的"臨界值"德(p1)1440-25% VS 台(p1)941-16%

台灣國道外側車道 使用率明顯偏低 (低於臨界值)

外車道要有較佳的使用率, 必須依賴 driving ban for trucks (DBTs) 及 variable speed limits (VSLs).

台灣國道都有這樣的法規,使用率仍然偏低 ? 空有高管規則8-1-1之""暫時利用...超越前車"? 卻是根本不執法 !

現在現況是,車都往內/中車道擠,外側車道很空!

自廢武功?

是空著外車道不使用, 沒填滿右邊的空間! 才造成道路容量不足!車都塞在一起

"塞車"這不是車多的問題,是都擠在一起, 前方沒有行車車距了, 所以才塞車, 不能倒果為因

台灣的問題在於, 超車後都不離開, 都擠在一起, 造成中/外車道有太多閒置無車的空間, 這些零碎被『車群』切割的車道空間,完全無車, 車道空間是被白白浪費掉 !

再者

當1公里內,只有1台車小型車, 車距 995m

當1公里內有16台車小型車, 車距縮小到 57.5m

觀察到 車距縮小, 就能知道密度變高了

車距縮小, 測到多少車距 , 本來就能代表車流密度D

依高管規則6

1km內有16車, 1000m長的車道分給16台車, 每車得到長度62.5m的車道,扣去車長5m,車距 57.5m → 車速才能110km(不堵塞行車之狀況下,最高速限行駛成立! )

1km內有17車, 車距 53.8m → 無法最高速限, 只能是 107km

1km內有18車, 車距 50.5m → 無法最高速限, 只能是 101km

此時這種(堵塞行車之狀況下)"最高速限"是不成立的! 必須回到原"高管規則5"速限區間!

1km內有20車, 車距 45m → 無法最高速限, 只能是 90km

1km內有200車,完全保險桿頂保險桿, 車距 0m → 無法移動

速限提高越多, 車距必須拉更長, 能容納的車反而變少了

道路空間並非無限大? ,並非車速摧下去,前方車距就會自動跑出來?

有多少車距? 車速才能是多少!

提高速限並非不塞車! 這是不可行的!

再對比這篇報告, 但這不是電腦模擬, 這是在三個路段, 實際統計,計量的數字

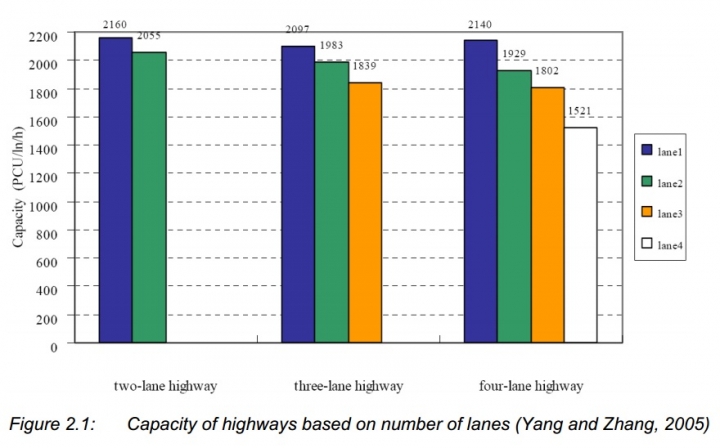

其實, 並不是車道越多, 效率越好

超乎一般人的想像, 依據報告, 車道越多效率反而越差

“The marginal decrease of lane capacity with the number of lanes on highway”

2005 Yang and Zhang of Beihang University, Beijing.

是以 -6.7% 的比例遞減

而且, 車道內的車流量越高, 遞減的比例也越高

即, 蓋2條單向兩車道公路, 流量高於蓋一條車道相同的單向4車道公路

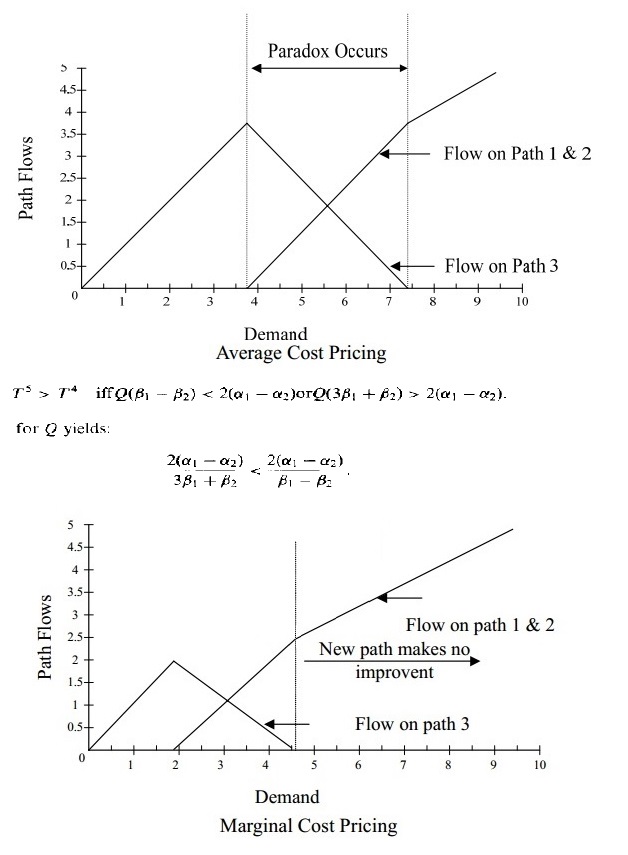

為何遞減, 前面也描述了發生"Braess Paradox"

並不是蓋更多道路,擴寬更多車道? 就能不塞車

事實是,超乎一般人的想像, 交通學上早就發現存在有"Braess Paradox"悖論

在路網上增加一條路徑, 或增加額外的車道,增加道路的容量, 反而使路網上的旅行時間增加了

Braess's Paradox 悖論說的是

1.在固定的起點及終點的路網之間

2.在整個固定路網,行駛固定數量汽車的情況之下

在路網上增加一條路徑, 或增加額外的車道,增加道路的容量, 反而使網路上的旅行時間增加了

已經有很多報告(Murchland 1970)(Arnott and Small 1994)(Base 1992)(Calvert and Keady 1993)......描述這種現象

H. Yang and M. G. H. Bell, “A capacity paradox in network design and how to avoid it,” Transportation Research A: Policy and Practice

很多報告也指出,對道路收費,加價,差別費率可以消除"Braess Paradox"(Arnott and Small 1994)

變貴了,讓用路人不選這條路徑, 這是減少需求(選擇權)

E. I. Pas and S. L. Principio, “Braess' paradox: some new insights,” Transportation Research Part B: Methodological, vol. 31, no. 3, pp. 265–276, 1997

也有報告算出 何種情況發生""Braess Paradox", 知道 Demand (需求)是關鍵, 也算出 Q 值

需求(選擇權)太高或太低, "Braess Paradox" 都不會發生

Braess Paradox悖論 本來就在解釋交通矛盾

反過來

拆除掉一段高速公路之後, 交通反而改善, 例子非常多, 例如韓國首爾將一條6線高速公路改為公園, , 紐約封閉42街

西雅圖擬擴建進入市區的 SR-520 橋之車道, 模擬車流後發現, 增加後不但無法疏解車流,反而堵塞, 計劃因而改變

德國Stuttgart在1969時新建一條幹道,卻造成周邊大塞車, 將國王大道Königsstraße改為行人徒步區後, 交通反而改善。

由起點o 到迄點r,所有可能行駛的路徑的總數(需求Demand)為 Q

需求太低 Q<=2.58 Braess's Paradox不會發生

2.58 <= Q =<4.44, Braess's Paradox會發生, 但是採取marginal cost pricing(邊際成本定價),marginal cost就是Variable Costing, 不是Fixed Cost, 超出相關範圍時,變動成本發生額可能呈非線性變動,也就是"差別收費",加(降)價/加(減)成收費

多蓋道路?有4條高速公路可選,選擇在4.44到8.89之間, 有太多路徑之後, 加價收費也是無效的!

4.44 <= Q =<8.89 ,Braess's Paradox會發生,就算採取marginal cost pricing(邊際成本定價)依然無效,Braess's Paradox仍會發生!

需求過高, Q >= 8.89, Braess's Paradox也不會發生

herblee wrote:

這是新加坡的做法,...(恕刪)

台灣要大眾運輸發達真的很難

畢竟摩托車太方便

連過2個街口買東西都騎車了

連步行都懶了

在台灣步行變了運動的一種

其他國家每天通勤的人步行都要最少1小時

在這種環境下

大眾運輸業者當然不會大力投資

政府在這方面又沒什麼作為

要大眾運輸發達

畢竟還是要靠政府限制機車和汽車數量

讓業者可以發展

讓大眾運輸發達

可是這樣做的話

應該會有一堆人出來說圖利業者的了

如不是就將現有稅金加一倍以上

讓市民減少買車意願

可是這樣做,國產車商又會說等如要工業出走

所以怎做都很難

台灣交達其實算發達

像台北,有捷運,火車,高鐵,公車,計程車

像坐捷運通勤的人

大多都是騎車到捷運站換捷運

有些更從林口或新北騎車到台北上班

其實就是摩托車太方便

像我個人

非必要都不會開車到台北

台北開車只是一個塞

什麼時間都是塞

住偏郊的真的沒辦法

沒摩托車真的不知怎去市區換大眾運輸

之前有住過一陣子大溪

真的不方便

如坐國光去台北

一天早跟晚只有幾班車

一整個在惡性循環當中

.好的T牌有是要百萬起跳的

.好的T牌有是要百萬起跳的