怎麼說呢?第一個是平價產品線的效能躍進。現在除非是預算超級緊、只想組一台可開機的電腦,不然很少人會選擇 Pentium Gold 或 Athlon 3000 平台了,隨著平價產品線下放愈來愈多的核心數,不需要再疊加額外的成本才能得到主流效能表現。

測過了 4 顆處理器,剛好可以把它們的成績整理一下。在看效能表格前,我們再複習一下 Ryzen 5000 在設計上的特色。7nm 的製程在發熱量及功耗上都有優勢,而且看似還會領先好一陣子,至少一年之類的XD,IPC 的效能有 19% 提升,降低核心延遲,不再只是靠多核心數來加乘效能,連單核的表現也有超車之勢。

通用效能

除非你組電腦只是很單純為了某方面的應用,不然通用效能對日常應用的衝擊較小。檔案解壓縮、辦公軟體之類的效能差異很難查覺,網頁應用則只要入門款處理器加上充足的記憶體就能解決。

儘管在這一部份 Ryzen 的分數仍然好看,但花錢購入中高階處理器只是為了這塊會不太划算。

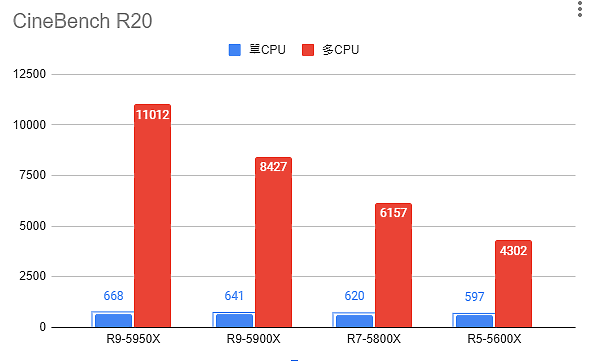

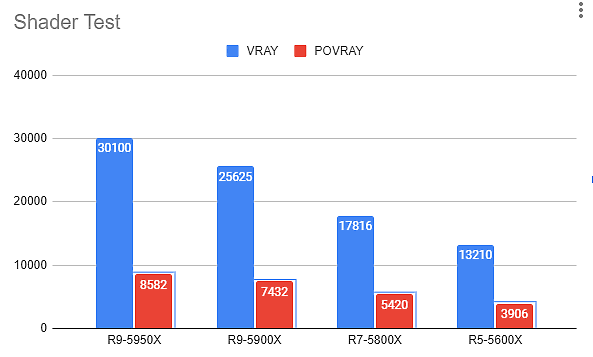

渲染效能

很少在「只有 Intel 處理器出現」的評測裡會看到 Cinebench R20,因為 AMD 在這個跑分目總是能拿到很高分。背後原因不論,Cinebench 是設計軟體大廠 Cinema4D 自家的效能評估程式,Cinebench 的分數是多少,Cinema4D 的效能就是如何,不能只把它當成是單純的跑分軟體來看。

其它如 POV-Ray 及 V-Ray 等項目,其實在實際應用上多會搭配 GPU 處理,這部份的測試目的在於展現算力,建議有此類設計需求的玩家,還是要入手一張 VRAM 充裕的顯示卡,與處理器相輔相成為佳。

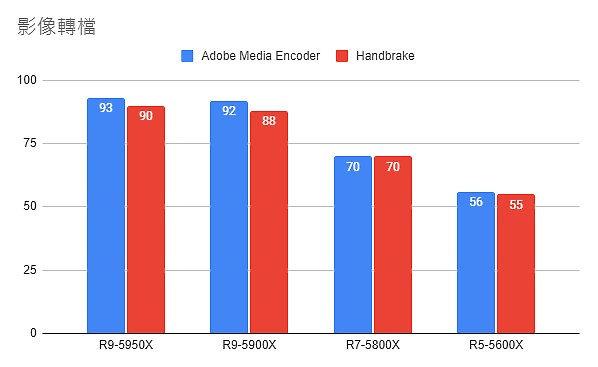

轉檔效能

由於軟體效率的提升,大多數的圖片及影片轉檔已經都能善用多核心資源,加上 5000 系列 Ryzen 的最高可達時脈比較整齊,幾乎是核心數定勝負的情況。單純只是要轉檔的話,Threadripper 的效能還能一直往上爬,但若只求軟體的運作效率,高階 Ryzen 產品線差不多就攻頂了。

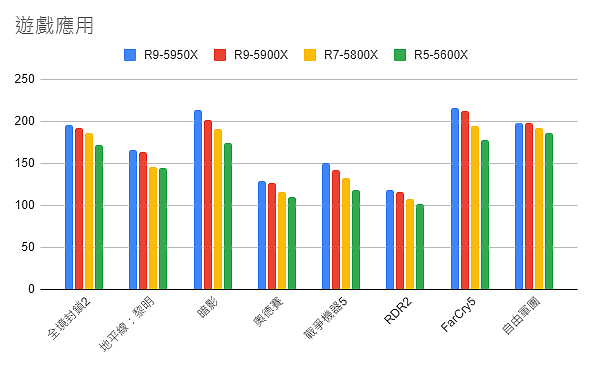

遊戲效能

拜 IPC 的成長及單核效率提高,以往部份遊戲由 Intel 獨霸的狀況幾乎已不復見。8 款遊戲的測試結果,Ryzen 的數字都很漂亮。坦白說若不是為了測試,我自己已經很少用 1080p 來跑遊戲,連 2K 都直接跳過。若真是如此,處理器的優勢在哪呢?

在 SAM 技術真正普及到其它平台之前,對遊戲的整體運作應是有加分效果的,尤其是高解析度時,快速的記憶體存取非常重要,這也是 AMD 處理器的一個潛在優勢。

總結

先來看當家花旦 5950X,它幾乎沒有在任何一項評測輸過,不管是理論算力還是實際應用。很多媒體會將其譽之為「地表最強遊戲處理器」,個人是覺得有點浪費,因為遊戲還是吃顯卡較重,而且很難直接從規格來反推出實際的遊戲效能。

與 5900X 的狀況一樣,它們在核心數目上佔了絕大優勢,反而是轉檔及渲染等應用「光看規格」就能勝出,而且也比較容易計算一塊錢能買到多少效能。一塊錢能多省幾秒錢、能多轉幾張圖,才是高階 Ryzen 產品線真正價值所在。

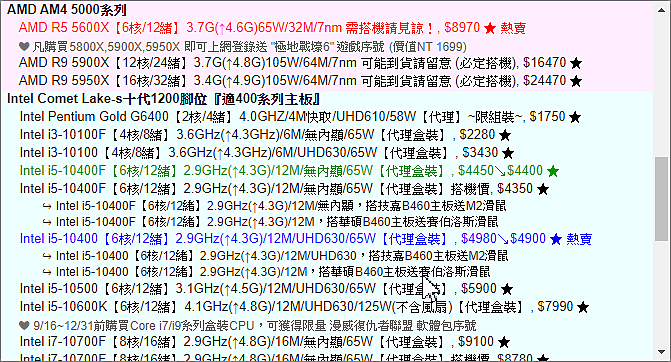

↑ 比比看,哪間處理器的現貨比較多?

5800X 因為下有 5600X,左右有 10700K 與 10900k,反而會是相較下經營得較辛苦的型號。在價格不變的前提下,只能靠超頻來弭平價格上的劣勢。很多人會說買 5800X 不如買 5600X,在遊戲上的效能或許落差不大,但 2x CCD 還是有一定的成本價值,有要玩模擬器的玩家,核心數還是很重要。

5600X 的超值自然不在話下,萬元以下效能最優的處理器非它莫屬了,若應用上不是那麼在意核心數目,就沒什麼好不能滿足的。至於再往入門款看齊,3300x/3100仍然有一定的市場聲量,你現在在通路上若能找到任何一顆 Ryzen 3/5 處理器來裝機,應該都是剛補貨,預估短期內在價格上也不會有調整空間。年前要組台機器玩,真的是有貨就要先搶了。