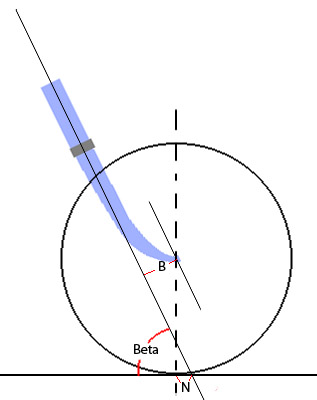

在上圖中,

Beta 代表的是 Headtube Angle(頭管角度),

B 代表的是 Fork Offset(或稱 Fork Rake)(輪軸軸心, 與頭管延伸線的間距),

而 N 就指的是 Trail(輪軸軸心垂直於地面的接觸點, 與頭管延伸線接觸地面那一點的距離).

而這個 Trail 的距離就是影響轉向快慢, 或遲鈍與靈敏的差別. 基本上說來, Trail 越小, 轉向越靈敏, 反之則越遲鈍. 一般我們所熟悉的 26in 登山車, 前叉的 offset 大概都是 38mm, 搭配常見 XC 車頭管角度 70 - 71 度左右的車架, 操作起來覺得剛剛好, 沒有特別的感覺. 但早期用同樣的角度拿來設計 29in 的車時, 因為輪軸軸心提高, 同時也拉長了頭管延伸線的距離, 進而增長了 trail 的距離, 讓人會覺得轉向很困難, 轉向時就像是開著沒有動力方向盤的卡車想轉彎. 為了改善這個問題, 不同的車廠有不同的解決方案.

剛開始時 29er 前叉還沒發展的那麼快, 為了配合舊的 fork offset(38mm), 將車架的頭管角度設計的更陡一些(ex. 72度), 如此就能改善轉向的問題. 但另一個問題也會出現, 更陡的頭管角度加上更大的輪子, 若上管長度不夠長, 很容易就會有 toe overlap, 輪胎磨腳趾, 的問題, 而上管太長, 又會有較嬌小的車手無法騎乘的缺點. 這時就有另一種解決方案, 就是加長 fork offset. 在 29er 的接受度越來越高之後, 也越來越多的廠商願意投入開發專用的零件, Fox 為 Gary Fisher 的 G2 車架幾何所特製的前叉就是個例子, 較為不陡的頭管角度(69 - 70), 搭配加長的 fork offset, 來達成操控上的靈敏度.

而我從 fork offset 38mm 的 26in 用硬叉, 換成 offset 有 48mm 的 29er 前叉, 雖然頭管角度更斜(70.5 -> 69.5), 但轉向操控卻更為靈敏. 我沒仔細去算過 trail 的改變到底有多少, 不過很明顯的能感受操控上的差異.

一點點小小的心得提供給對車架幾何有興趣, 及想試試 29er 的車友一些參考的意見.

我的 blog 同步發表.