kevincio wrote:

在我看來..."60...這樣的話大家去電影院還有戲唱嗎(恕刪)

星瑜 wrote:

戲院的24P流暢感並不好不是嗎?還是您覺得那樣就算很好了??

這樣就夠的話為啥魔戒前傳要改用48FPS拍攝,還有60FPS的系統也在蠢蠢欲動

在電影24P中,畫面中的物體移動還不算是最大致命傷,最不順暢、殘影最嚴重、看起來最不舒服的,就是全畫面的橫向平移(如攝影機由左到右拍攝)。

既然有那麼多的缺點,為何科技已倍數進步到今日的程度,電影仍舊使用24P在播映?

其實最主要的原因在於:

1.電影使用的膠卷不像一般消費級的錄影帶/DV帶價格如此低廉(更遑論可隨意新增刪除的非線性數位式儲存方案),每提升一倍的影格率,膠捲的成本就得提高一倍(膠捲的使用,可不是只有影片長度的那兩、三個小時,還有演員NG、未採納劇情片段、多機多角度中未使用的廢棄膠捲等)。

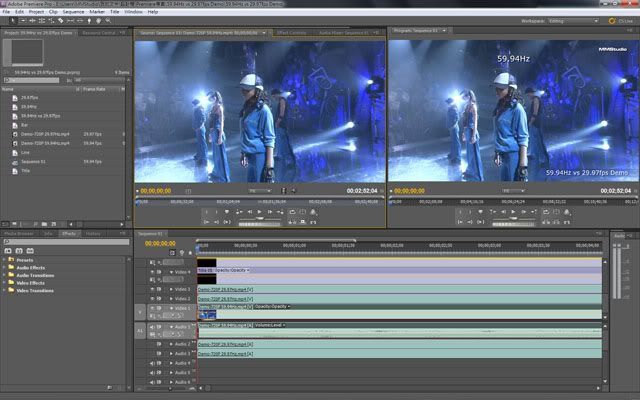

2.電影的膠卷解析度(成像密度)非常的高,當提升影格率的同時,後期的剪輯、特效、製作、母帶成品輸出(電影廳院播映用)種種成本,也會跟著暴增,這對以商業利益為主的電影製片來說,資金成本、整體拍攝製作時間、公司決策與投資人意見等等都是必須考量的重點,不是能說改就改的小事情。

PS.電影的膠卷與後製的原始解析度,都是高於最終戲院使用的母帶解析度,所以其剪輯、後製、特效等,都是非常燒錢的。

就如同一般商業影片,有時候有些畫面會不小心拍到雜物(古裝劇出現電線桿、中古世紀卻有瓦斯桶之類的。

)/調整畫面比例可有較佳的表現,或在某些片段時欲使用人/物特寫卻未於拍攝時取得,則得在母帶畫面中選取局部畫面來使用(例如畫面左上30%區域)。所以即便是在一般的商業攝影來說,就算只是要輸出480i的成品,也至少得用上720P的拍攝母帶,才能有較好的輸出品質。

)/調整畫面比例可有較佳的表現,或在某些片段時欲使用人/物特寫卻未於拍攝時取得,則得在母帶畫面中選取局部畫面來使用(例如畫面左上30%區域)。所以即便是在一般的商業攝影來說,就算只是要輸出480i的成品,也至少得用上720P的拍攝母帶,才能有較好的輸出品質。(720P已是非常勉強,若遇到需要修正影像水平、無可避免的晃動<被人群撞到、強風吹襲、或Crane突如的不順暢等>,母帶解析度不足,後製時就會非常頭大。)

這也是目前電影數位拍攝未能成氣候的主要原因。

一定有些人會認為:那一開始就拍好就好不就好了!連改都不用改!!!

只能說,人不是神~機器也有失誤的時候,錯誤即便盡力避免,過程仍難一切順遂。

當失誤時,總不能花錢把全部的人再叫來拍一次吧!

扯遠了~其他網兄的回文,就待下班後再回覆囉。