El Guapo wrote:

短處大概就是很挑線,在 PC 上使用可能需要加一個 Intona 做隔離

謝謝您的經驗分享,這也是我會想選5442而不是4262的原因 之一,5442可以外接電源,也許或多或少可以緩解挑線的難處,但是價格就又一級跳了。

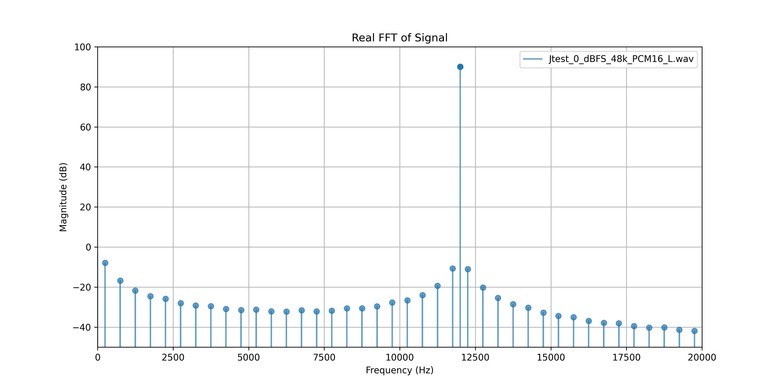

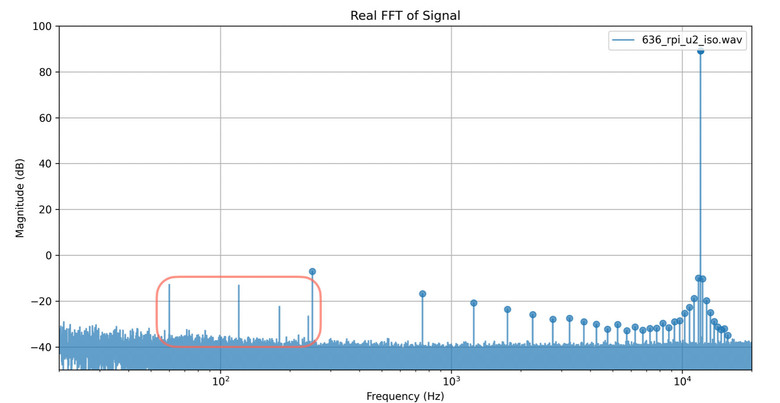

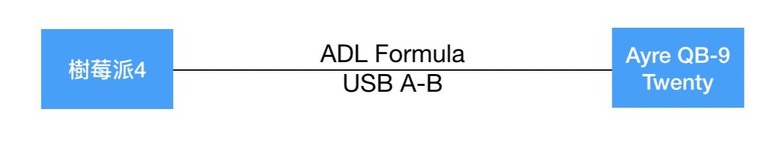

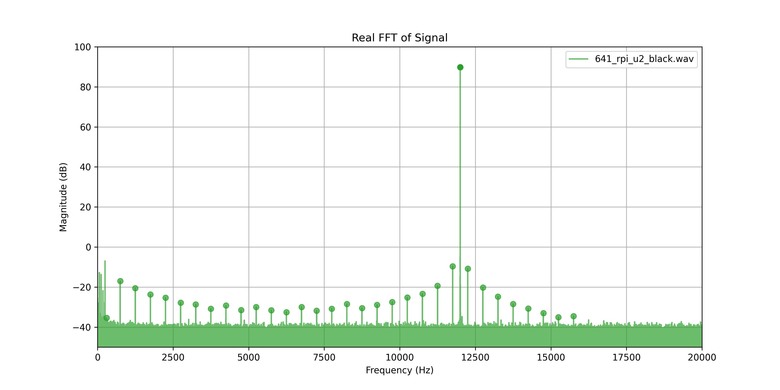

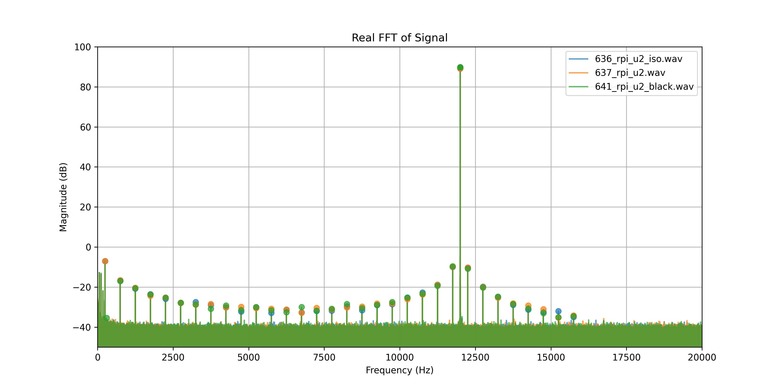

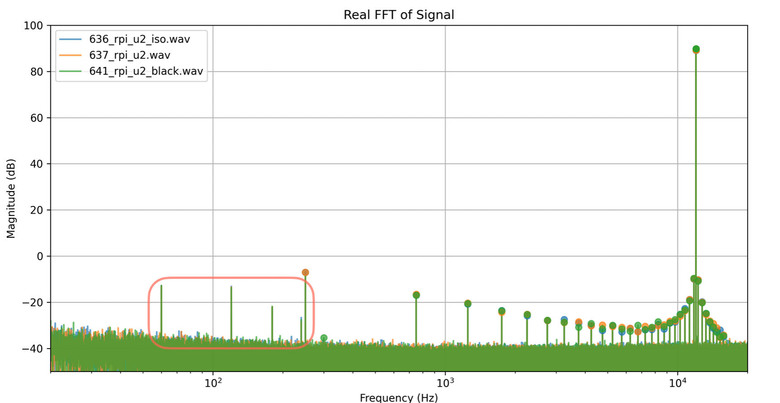

先來玩玩J-test與two tone,用手上有的96kHz sample rate的32bit錄音機代替示波器,來看看會有什麼發現。

xxxxx770218 wrote:

我覺得關於"USB線"不用想得太複雜耶,畢竟它工作時不是在傳遞類比訊號、並沒有那麼"玄"!

。這時間實在是太長了!

。這時間實在是太長了!

」

」

luxor_w wrote:

基本觀念題,數位本來就沒有要一模一樣,只要「正確」。

)

)