剛剛換了新夥計湊巧星期六日有點事要回台北

於是一路由台南騎回台北再騎下來到嘉義過夜

就是準備今天要上阿里山區去走訪南三村部落

雖然昨夜騎下來嘉義已經蠻晚了但是今天還是起了個早

一早艷陽高照草草用完早餐後就一路飆上阿里山石桌

再要到南三村部落之前先繞到另一個部落走走(樂野部落)

由阿里山公路49.5K處右轉169縣道經過鄒族民部落文化園區後就來到

"拉拉吾雅"樂野部落

部落的街道整齊乾淨經常可以看到族人打掃

拉拉吾雅LALAUYA的鄒語意思是"楓樹林"

滿山楓樹雖然不復見但是隔絕於世的原味卻依然不變

部落的族人喜歡在居家環境四周養花種草漫步其中總能讓人覺得驚喜

樂野部落主聚落位於海拔1180公尺

部落裡的天主堂

緩緩的坡道居中貫穿小山村

部落的涼亭

也不知在何時開始喜歡上隨意漫步在部落的緩坡小街道

總是可以看到一些老舊的房屋

我想可以用一個形容詞來形容部落吧!"儉樸寧靜"

這麼老舊簡陋的老房子讓人覺得時光似乎倒流呢!

每每看到這種情景心裡頭就有點酸酸的

部落裡的小7"甘仔店"

我總喜歡進去買瓶飲料解渴順道跟老闆聊一聊

其實這樣子可以讓我們更容易了解部落

緩坡道路貫穿其中房屋分部兩側

教會族人的信仰之一

這也是座教堂呢!

充滿原住民風味的裝飾繪畫

高樓廣廈還是自己的家來得溫馨

由高處眺望樂野部落

寧靜的拉拉吾雅

來到樂野部落可不能忘了"樂米吊橋"喔!

若是朋友有興趣的話可以從阿里山公路上的迷糊步道一路步行到此處

部落發展觀光不勝餘力

往樂野部落的路口

鮮明的標誌"大竹簍"

離開了樂野部落繼續往今天的主題鄒族南三村

嘉129道路方向往山美部落

沿著蜿蜒的道路一路下坡來到山美部落

山美部落位於阿里山區南區曾文溪中游的平地區域,海拔約500至1200公尺左右

山美在鄒語意為「好美」,自古達娜伊谷溪是山美鄒族的傳統漁獵場,歷經八八風災後整個地形變動,造成達娜伊谷損毀,但山美族人始終相信,只要致力於重建與保育的工作,達娜伊谷會回來的。

也許很多人並不知道山美

但是來到阿里山玩應該就聽過達娜伊谷的名氣了

札札亞意涵為『兩山之間的大溝山』。

山美舊社設立年代約距今200年前。原部落有六社,屬達邦大社,過去曾是鄒族人聚落的大本營。但在本世紀初因漢人入侵,以及瘟疫肆虐而滅社,一度遷往達邦和特富野等社。最近幾10年,才又重新遷回來居住。傳說中,曾經傷害鄒族人自尊的「吳鳳神話」便是發生在山美。 今日的山美村大約在1929年建村,日據前居住者約有30戶,村民多來自里佳村及達邦社。現有居民約600多人。

游芭絲鄒族風味餐飲

游芭絲的鄒語意思是"財富"之意同時也祝大家財源滾滾喔!

這是一位客家男孩遇上鄒族女孩,兩人在女孩的故鄉落腳,開了這特色餐廳喔!

鄒族風味的烤肉

充滿原住民風格的建築

在此歇息一會真的很不錯

點點滴滴可以看到老闆跟老闆娘用心的佈置

還可以欣賞美麗的山景呢!

鄒族的文物裝飾充滿巧思

點一杯冰咖啡順道跟老闆老闆娘聊聊天真的很開心

我也一邊聽著鄒族歌手創作的歌曲真的很有特色好聽

於是走的時候跟老闆買了張CD回家聽

"鄒女"這張鄒族原住民歌手的歌曲好聽真的

屋前還擺著小山芋、薑、佛手瓜、蜜蕉、樹番茄等種種山上的蔬果.

附近農家清早會把自家種的果菜拿到「游芭絲」門口來.

屋前這一簍一簍蔬果, 都是在阿里山山美這附近的土地生長, 新鮮採摘來的呢!

照片中裡裡外外忙個不停的,是客家青年邱廷亮,到阿里山蒐集論文題材,遇上鄒族姑娘,通過婚前役,也就是到新娘家幫忙的考驗,夫妻倆在這裡落腳,讓老闆驕傲的還有不花錢的山景,希望遊客也能分享他心中美麗的世外桃源。

山美國小

山美的村落

樸實的鄒族人居住的木屋

原住民部落裡常常可以見到漂亮的花花草草

其實原住民比起其他人來說更愛大自然

達娜伊谷附近正興建中的吊橋

88風災毀壞了達娜伊谷

目前重整復原中

新建的水泥橋樑

全景圖

來到達娜伊谷大門口

我的新夥計(這幾天南北奔跑辛苦囉!)

「達娜伊谷自然生態公園」是台灣第一座由民間推動而成的生態公園,由山美社區發展協會管理,開放遊賞,只向遊客收取酌量的清傑維護費。近幾年來,達娜伊谷已經成為阿里山的一個新興景點,在公園入口處甚至還有傳統的歌舞表演。達娜伊谷不但自然生態豐裕,山脈青翠,蜿蜒伸展,且步道溫暖幽靜,溪流在山谷中閃耀,溪中巨石嶙峋,兩岸鳥蝶振翅飛舞。達娜伊谷的魚類也很豐富,像是以此地為家的鯝魚,俗稱苦花,數量很多。

浴火重生中的達娜伊谷

Tanayiku「達娜伊谷」鄒語意為忘記憂愁的地方是台灣少見的乾淨溪流。它位於曾文溪上游,海拔約五百公尺,溪長十八公里,氣侯宜人,風景秀麗。在經歷了十多年來的調養生息,期間雖然遭遇到許多天災,然而山美卻動員全體村民,不畏艱辛整修達娜伊谷。直到今天,達娜伊谷仍是山美族人的精神象徵。

八八風災後,達娜伊谷被上游巨大石塊的所掩埋,辛辛苦苦所建立的家園就這樣被風雨無情摧毀,風災後一年,族人發現小鯝魚逐漸回流,象徵著山美部落族人的活力也正逐漸復甦中,山美族人一直努力,期待大家來看看鄒族堅韌的生命力,期待達娜伊谷有不同的生命意義。

達娜伊谷生態園區的林間綠意道路

「達娜伊谷自然生態公園」是台灣第一座由民間推動而成的生態公園,由山美社區發展協會管理。達娜伊谷中自然生態豐裕,尤其是鯝魚,是鄒語意為「真正的魚」,是台灣特有種魚類,在陽光照射下,便可以看見銀白色的魚肚此起彼落閃個不停,十分漂亮。多麼讓人期待它的早日恢復啊!

大自然的破壞力讓多年族人的心血付之一炬讓我們一起來期待它的重生吧!

離開達娜伊谷往新美部落方向走路邊鄒族人的涼亭

很像庫巴所以我不敢隨意進入

在嘉129線遠處眺望新美部落

很像山中的一顆珍珠

新美部落在鄒族人的說法裡,叫做「尼雅后薩」,意指「古老的部落」。但這裡所說的古老部落,是指從前人口多達兩、三萬人之多的達谷布亞努族,現在已經滅亡。一直到日據時期,尼雅后薩成了日本人的牧場,其他族的族人陸續從臨近村莊遷移至此定居,形成新的部落,才被命名為「新美」,意為「新的部落」。

剛修復好的路段

可以看到土石崩塌的痕跡

我很懷疑邊坡在遇上大豪雨是不是又土石會滑落下來

唉!無言!

新美部落到了(原住民的射箭雕像)

村口道路旁的土石好像是最近滑落下來的樣子

位於嘉129線中途的村子是新美。 新美海拔高度400至800公尺左右。曾文溪上游(普亞女溪)貫穿其間,是阿里山鄉的重要農業地帶。由於居處山美和茶山兩個重要的旅遊景點之間,對很多旅遊者來說,似乎只是個過境的地點。

如今新美當地人士已經積極地規劃自己村落的特色,並且開闢吸引旅遊者的景點。 新美村在日據時期原屬於農場用地。直到光復後才由台南縣政府撥入吳鳳鄉治內(即今阿里山鄉)。當時第一屆吳鳳鄉鄉長高一生積極鼓勵族人遷往定居。1950年代初才開始建設本村。遷移的鄒族人多半來自達邦、里佳等部落,主屬達邦大社,也有少數人漢人居住此間。

1997年12月28日凌晨村落發生大火災,教會被波及,經歷三年多的努力重建,才又蓋了新教堂,但被火紋身的舊教堂,也被刻意保留下來。一來火燒之後,有一種奇特的美感 ,而且也是村落的歷史。 二則留著可以讓村民作為記憶和教訓。對於協助興建教堂的人,教會則贈送掛在家門前的小小匾額。

新美部落主要分布於嘉129號道路上下方兩側

新美部落的托兒所

位於道路斜坡下方的村落民居

民居牆壁上用鄒語拼寫的阿里山鄉鄒族部落名稱

部落的天主堂

新美部落的香樟林步道

炎炎夏日漫步其中倍感清涼

新美國小(校門口進去可以看到鄒族特色的涼亭)

新美部落村落小路

新美國小裡的涼亭

離開新美部落繼續上路

由路上往溪谷望去空留橋墩的吊橋和滿河谷的大石頭

能想像得到土石流來的可怕嗎?

全景圖

新美部落通往茶山部落的溪谷便道

目前正在興建鋼梁橋尚未完工所以目前只能靠這便道了

但是若是逢大雨的時候可是不通的喔!

看一看土石沖刷的可怕

大樹都快傾倒囉!

溪床現貌

茶山部落到囉!

茶山位於曾文溪源頭,原名叫作珈雅瑪,意為「山腰上的平原」,是阿里山鄉最南的村落!

茶山村在1762年到1940年這段時間都沒有人住在這裡。 傳說很久以前居住在這裡的是「達古布亞努族」(是鄒族的姓氏),但不知道為什麼這個族群突然消失了,他們稱這裡為「珈雅瑪麻拿」(Ca Ya Ma Vana ),鄒語中「山腰上的平原」之意。

後來日本人來了,把這裡當作牧場,因為嫌原本的名字太長了,就把這裡改叫做「珈雅瑪」。

最後國民黨政府來到台灣,因為「珈雅瑪」和日語中的「茶山」同音,所以就改稱為「茶山」。

近年來,茶山以涼亭文化而遠近馳名。

茶山村內最有特色的景觀─hufu,hufu就是「茅草涼亭」,在茶山有一百多座用木頭和茅草搭起來的涼亭,大大小小的,裝飾和造型都不一樣,而且幾乎每一家人都有自己的涼亭。

茶山涼亭和我的夥計

休息一下吧!

看到山上有個吊橋於是徒步過去看一看

行茶吊橋名稱聽起來很奇怪

好似很久沒人來了

走在吊橋上有點怕怕的

很怕年久失修加上很少人來會不會一腳讓我採破踏個空呢!

想一想在道路不方便的年代

吊橋還真是有它不可或缺的重要性

遠望看一看溪谷旁崩塌的山壁

遠望溪谷

珈雅瑪部落(茶山部落)

村落裡的教堂

停下車到部落漫步吧!

不知名的蟲蛹閃閃發亮

茶山小吃

很漂亮的村落道路

天主教堂

茶山村雖然是一個小社,沒有雄偉的「庫巴」男子集會聖所,但是在部落入口設有瞭望台,還有規模小於「庫巴」的涼亭(鄒語稱為hu fu)。最近重建的涼亭,是村人分享文化的象徵。 當遊客進入茶山,就會發現涼亭處處。

屯阿巴娜吊橋

吊橋步道旁的茶山部落特色漂亮涼亭

吊橋

由吊橋上往遠處望去修路工程

工程浩大感謝那些辛苦的無名英雄

原住民的木雕圖騰

茶山國小

幽靜的林間步道

茶山村已經連續好幾年,在11月時,舉辦充滿鄒族文化特色的涼亭節,歡迎遊客到茶山見識傳統的分享文化。

原住民的生活哲學,夠用就好

恬首知足值得我們學習

漫步在部落街道中處處可讓感到驚奇

農夫的店感覺很有特色

大石頭疊成的擋土牆頗具自然特色

優雅的村落環境

目前茶山部落,全村128戶,涼亭有62座

很幽默的雕塑

不禁讓人會心一笑

原住民的直爽幽默

在日據時期,茶山仍屬於農場用地。直到光復後,才由台南縣政府撥入今之阿里山鄉(昔稱吳鳳鄉)。當時吳鳳鄉(即今阿里山鄉)鄉長高一生,積極鼓勵族人遷往定居。鄒族子民才分三批移入茶山地區。目前有100多戶,500多人。鄒族人佔60%,漢人30%(大部分是閩南人)、布農族佔10%。

從木雕和涼亭的型式,遊客可以研判,此戶是哪一個族群的家屋。譬如,頭戴羽毛的人物和圓形亭頂一定是鄒族人。頭戴尖角型帽子和搭蓋長方形涼亭頂的勢必是布農族群。漢人則以頭戴斗笠的雕刻和竹製涼亭為主。

花園別墅?

走過阿里山上那麼幾個部落

覺得茶山部落是所有阿里山鄒族部落裡最漂亮也最具藝術氣息的美麗部落

將自然融合在生活中

讓人不禁感動激賞

改天想在這裡過夜享受一下山上村落的獨特氣息

早年,鄒族有一項極為特殊的傳統喪葬習俗。當長老級耆老過世時,家人會在家中地下挖穴,四面鋪以石板。長者遺體以蹲姿綑綁後,置入穴中,上面再鋪以石板。石板上連續生火三天,讓屍體乾化。這段期間家屬必須在家裡守護確保火苗不能熄滅,遠到奔喪的親友也不能任意進入室內,以示尊敬。吃、住則都在涼亭。但這項神祕的世襲習俗,早在日據時期即被禁止。

有時候看到原住民部落時我再回頭想一想平地人真讓人覺得汗顏啊!

小小的木屋但環境卻是充滿雅致

原住民特色瞭望台

綠意村道

竹籬笆環保又自然

路旁一座鄒族勇士的石雕,是茶山村部落的守護神。

五彩繽紛的珈雅瑪部落

從大埔方向進到村落口就讓人有著強烈的感覺

部落入口處的瞭望台涼亭

在瞭望台涼亭往山下望去視野寬廣

自由自在悠閒漫步其中

人生一大樂事

附近景點介紹

漂亮的花園

特色涼亭

可以把人放在上面拍張相片

讓你也角色扮演一下鄒族人喔!

真是讓人愛死這個地方了

原住民木頭人像雕刻

粗曠的線條表現真讓人稱賞

離開茶山部落下來到山下剛完工的橋樑

望著橋下的潺潺流水

在回眸一望茶山部落已經消失在山中

途中看到一座新建好的吊橋

來去看一看

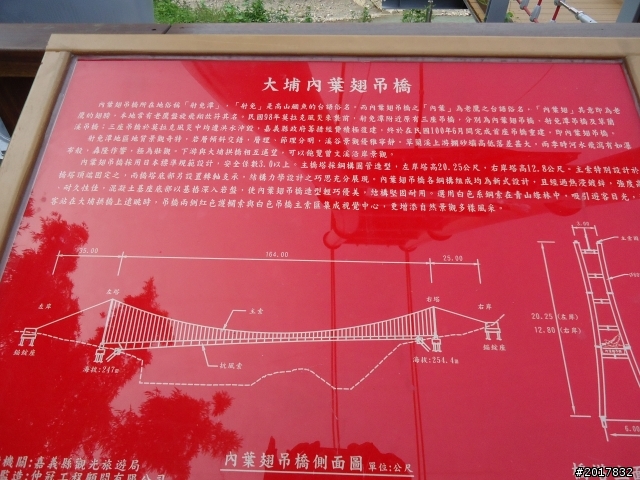

內葉翅吊橋

覺得名稱取得好奇怪

後來看了一下介紹

原來台語裡老鷹叫做內葉

像老鷹翅膀的吊橋

新建的吊橋

氣象萬千

吊橋上看上游的攔砂壩

這裡是曾文水庫的集水區

內葉翅吊橋

介紹說明

看起來很漂亮的吊橋

相信不久將會成為新的觀光景點

不過我已經先來過囉!

<青雲瀑布> 俗稱情人瀑布,亦稱為茶山瀑布。

瀑布近照

在大埔橋上遠望橋下集水區

回程來到曾文水庫大埔公園

全景圖

曾文水庫區

陽光灑在湖面上閃閃發亮

情人碼頭跟新夥計

大埔公園的吊橋

是不是叫情人橋呢?

就這樣又跑了一天

我發現我似乎是得病了而且還挺嚴重的

什麼病呢?

戀上阿里山症候群

據說目前世上的醫學尚未研發出解藥呢!

不過說實在話鄒族原住民的文化就跟阿里山鐵道一樣

都是阿里山珍貴的資產

希望能夠不斷的保存與珍惜

永遠

a veo veo yu

當鄒族族人分享獵物時,只說 a veo veo yu(我心喜悅),而不是一般寒喧的「謝謝」。