sunyearhuang wrote:

專用道要不要等紅綠...(恕刪)

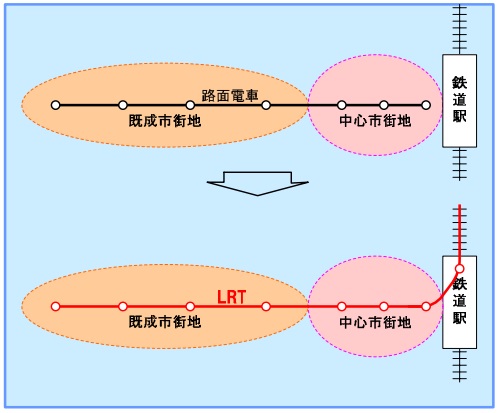

許多人念念不忘的蔡仁堅版輕軌就是路面系統,

一樣要等紅綠燈.

hayato567 wrote:

你的內容主要是針對..

你的內容主要是針對高鐵的接駁,

其實問題比較簡單而且容易解決,

只要讓1路公車有專用道,另外讓1路公車的終點站從竹中車站改成六家高鐵站甚至是生醫園區就可以解決了.

這只要作公車優化就可以,哪需要多大錢解決.

大眾運輸要漸進式,連公車專用道都還實施過,就直接將原路線跳輕軌,這不覺得有問題嗎?!

.(恕刪)

freds wrote:

另外雖然園區號稱有15萬從業人員,

但每個人住的地方不同,有新竹市,竹北,竹東,寶山,竹南,頭份等.

到底新竹輕軌可以涵蓋多少上班人口也是個大問號?

我想退休 wrote:

Tram-Train...(恕刪)