我也認為關埔二應設新站,但是最佳時機是發佈都計前,市府才有機會在站前換塊交通或商業用地做開發。

mobile3803 wrote:

我說錯了~~應是內彎線囧

沿線可開發土地大

光埔二期設新站(恕刪)

iepmis wrote:

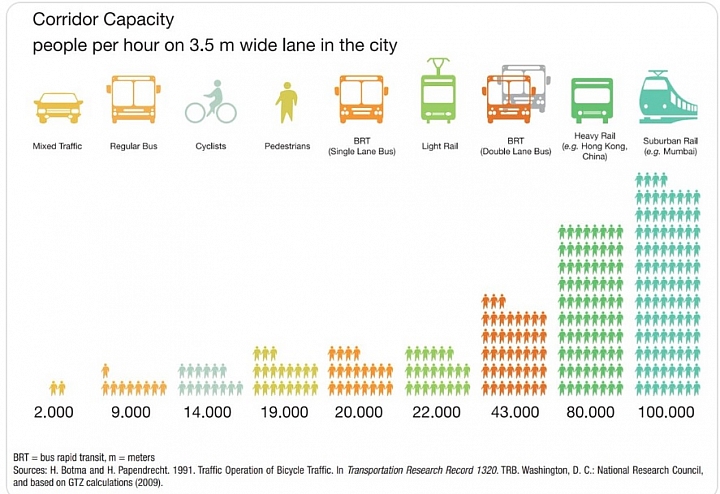

每次新竹捷運一提出,反對者總是用公車來反駁。

iepmis wrote:

如果照公車派的說法,那台北市根本不需要蓋捷運,台北市的公車網不僅密度高又分布廣,為何還要蓋捷運網?

台中高雄也不需要蓋捷運,因為公車不夠密集不夠廣,高雄捷運還要南伸北延,不是用公車就可以了嗎?

iepmis wrote:

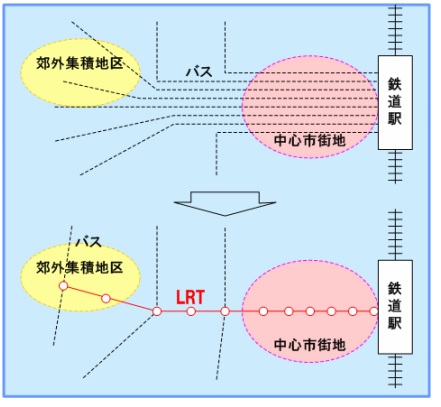

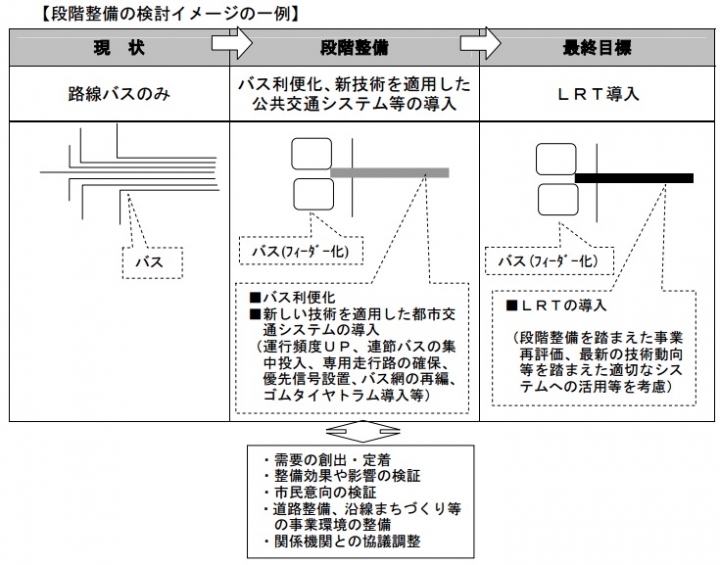

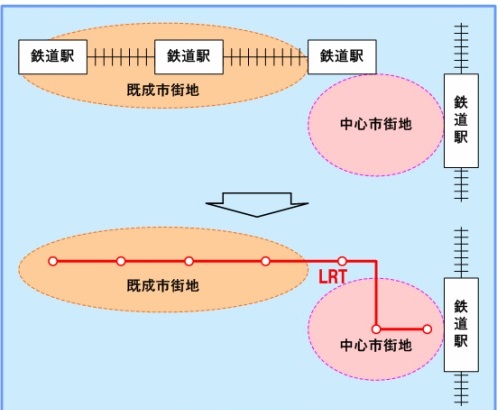

捷運與公車根本不是二分法,服務族群也是不同,新竹的輕軌是高架的,沒有紅綠燈問題,公車有,公車再怎麼實驗,都還是一樣會塞在紅綠燈。

iepmis wrote:

騎車很方便,不過學生老人不方便騎車,不是所有人都是騎車的,而且現在年輕時騎車,老年時騎不動才在抱怨公共運輸不發達已太遲了。

擔心運量?