我舉個例,之前搭統聯到中港轉運站

然後拿著票根搭個83 86就回家了(我家在北區,一中附近),方便,快速

現在變得超麻煩,我要走出中港轉運站,搭BRT,偏偏BRT沒有中港轉運站,就是中港新城跟福安里二選一,下坡比上坡好走於是我選擇去福安里。然後如果按規矩要走到福安里的斑馬線,過馬路之後回頭走超長人行道(所以我都切西瓜,不走斑馬線) 之後等BRT,然後坐到台中車站之後到對面的公車站轉公車回家。

其中最蠢的不是我在火車站要轉車,而是中港轉運站這麼大的轉運站居然BRT不開在門口(中港福安路口),而是要轉乘的乘客跑去遠一點的中港新城或福安里,我真的想不出來這是哪個腦包想出來的,就算統聯是一家私人企業不用獨厚他,但是看在轉乘方便上至少把站弄近一點吧,之前不也為了統聯劃公車專用道(雖然後來塗掉了)

sss89229 wrote:

本文由筆者投稿,取.

《軸輻路網(HUB & SPOKE)》

全球有一些機場(HUB AIRPORT)作為週邊機場的轉運站(如:香港、上海),較小的城市必須與樞紐機場通航,再由樞紐機場轉乘至其他樞紐機場。於是樞紐機場之間的航線稱為HUB(軸),樞紐機場與小機場之間的航線稱為SPOKE(輻)。

BRT通車後旅客們藉由走路、騎I-BIKE、停車轉乘等等方式抵達鄰近的BRT車站,再由BRT進行幹線快速運送,到了另外一般的BRT車站再用走路等方式抵達自己的目的地,就是軸輻路網的概念。因為大多人流整合上BRT,台灣大道沿線公車路線大幅減少75%,並增加藍1路~藍13路公車作為海線地區的接駁公車,軸輻路網悄悄成形。

..(恕刪)

對不起,小弟有些不同意見, 若有冒犯請見諒

這個軸輻路網(HUB & SPOKE)概念早已付諸實行, 已經在歐洲國家實施30年以上了

提到過德國Muenchen捷運MVV的S-bahn

http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=460&t=4282354&p=21#55045103

這是慕尼黑的S-bahn(郊區快線,一種火車捷運化)及U-bahn(市區地下鐵)所組成的路網圖

(其實還有輕軌Tram及公車bus路線沒有畫進來)

中間橫向的灰色線條,厚厚的有7-8條線, 有標紅色DB的就是德國國鐵的S-bahn, 中間由Laim-Ostbahnhof東站 之間這10站, 中間包括市區重要的瑪麗安廣場,卡爾門,中央車站 ,都是人潮出入眾多的地方

中間橫向的灰色線條,厚厚的畫有7-8條線,實際上的鐵軌只有一條

這就是共用軌道的例子

這S1-S8, 7線 S-bahn是通往郊區不同方向

但在市區Laim-Ostbahnhof 之間這10站,運用高超的調撥/交通控管,讓7-8線共用一條鐵軌

不是像台北捷運, 新蘆線和 信義線走不同軌道

這樣就能少蓋很多條軌道,省下很多錢,

慕尼黑市區的S-bahn,就只有一條軌道,要抬頭看標示, 還有看火車的車頭上顯示的號碼 是那一線

如圖, 只有一條鐵軌

全都停在第二月台Gleis 2, S1-S8 , 每隔 1-3分鐘, 就有一班車進站

如果只有單一的一條S-bahn , 例如S5, 那10分鐘才有一班車

例如這個時刻,現在進站是 S8,往Geltendrof方向, 2分鐘後,將是 S1進站 ,往Flughafen(機場)

一南一北,兩者是完全不同方向

若在市區這10站內移動, 是每台車都能搭, 這樣班次就密集, 而且分散乘客

如果台中BRT能這樣做, 也就是在中港路到火車站,每台車都能搭, 班次能更密集 ,乘客也不必擠在一起

如同台北市的信義路公車專用道,不一定要搭信義幹線(信義新幹線), 22,20一樣可以

流動的是人,是乘客, 不是車(載具只是工具)

成功的運輸是很將『"乘客"』由 A送到 B , 而不是計較 A->B中間有那一種載具跑很快

sss89229 wrote:

軸輻中有兩個重點:

1.軸輻之間的新轉乘運具---公共自行車

台北U-BIKE至今約5年,一開始從重要節點設置,至今成為台北市民往來捷運站、公車站的重要途徑,甚至本來會搭短程公車的旅客乾脆改騎公共自行車,成為國內外競相模仿對象。台中市第一期公共自行車租賃站(I-BIKE)設置於BRT沿線,希望透過住家附近的I-BIKE,誘導民眾自行騎乘單車至大眾運輸場站附近,接著順利搭乘大眾運輸工具,減少私有運具上路的比例,發揮最後一哩路的功能。

..(恕刪)

軸輻 是要有輻, 也有軸

(1)公共自行車是輻的部份, 可以把乘客分散/收集到末端/末稍

台北市公共自行車是由法國複製來的, 這, 並非台北市政府的宣傳所說『國內外競相模仿對象』。它們都比台北早很多年! 台北是移植自法國巴黎, 巴黎又仿自里昂

早在10年前, 2005年小弟在法國里昂就見到了這些公共自行車, 如圖, 這裏是法國里昂有名的"壁畫區",那個CAFE是壁畫,不是真的店面

台北使用的方法,幾乎和里昂一模一樣, U-bike整套系統最後在2012年11月30日正式啟用,里昂早了台北至少8年。

是誰模仿誰?

台北人都住公寓大樓,很多人不會騎,家中也沒有自行車, 所以,自行車對台北市人是新鮮的,才能產生新潮/新鮮/流行, 可以深入巷弄騎乘。但是台北和台中不同, 自行車在中南部是司空見慣,不足為奇

公共自行車有產生兩個問題

1.有借有還

在BRT車站借到Bike, 可是騎到家附近卻沒地方還車? 這樣Bike無法深入末稍的地方

私人腳踏車呢???

BRT很成功的城市 Bogotá , BRT車站是有BRT車票就免費停私人腳踏車,

http://www.transportphoto.net/dt.aspx?dtid=2604

最上面是荷蘭Amsterdam , 往下拉就是Bogotá, 用立體吊掛的方式儲存自行車

讓家中的私人腳踏車騎到BRT車站,最為末稍的沿伸, 比起公共自行車更為實際

2.自行車專用車道在那裏 ???

公共自行車要有道路供其騎乘 , 不能放任爭道 ,也要有整體規劃

台中的機車很多,自行騎機車快又省時, 為何要放棄私人載具去搭公車/捷運, 這就需要誘因 。

像德國這種廣設P+R(Park and Ride,停私人車去搭公車/捷運) 在郊區的P+R方式可能更適合。讓騎車到市區就是沒地方停車, 或停車費超貴, 非換乘公車/捷運不可

問題又來了,BRT班次夠密集嗎?能替代私人載具?

能舒適/密集/方便/省時嗎? 能混搭上新潮及流行的趨勢嗎?

sss89229 wrote:

2.幹線的快速運輸---簡化車種

「BRT是否就是公車專用道?」是許多人心中相同的疑問。然而,BRT是一個系統,專用道只是這個系統其中的一部分。

BRT與公車專用道差別最大的地方,在於專用道上只有一條路線進行營運,讓旅客簡化搭乘過程,以及周邊輔助設施增加搭乘舒適度、加快人流輸送,這些加起來才是整個BRT的效益,就像捷運般。若公車進入專用道,容易造成車輛排隊的「擁擠現象」,再加上路線繁多,外地人、不熟的乘客,無法判斷該車輛的目的地,增加乘車的不安感,間接降低公眾運輸使用的意願。

..(恕刪)

sss89229大大 所說

"BRT與公車專用道差別最大的地方,在於專用道上只有一條路線進行營運"

但是, 以BRT著名的城市,巴西Curitiba 為例, 車道是充份利用, 並沒有只供一線公車使用

http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=460&t=4282354&p=23#55094879

這個轉運站Cabral,有15條路線公車, 四種不同顏色的公車, 站內還有超車道

由空照圖, 有三節/雙節/單節公車, 都可以進入

它四方的專用道, 也是有好幾線公車同時行駛,並非只有只有一條路線

BRT是這個系統的總稱, 單節公車也是BRT

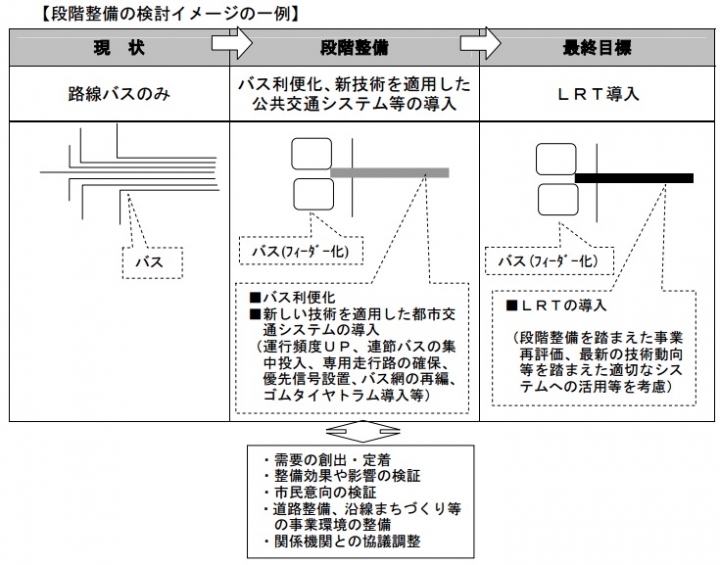

在整個進化為LRT的過程, 第一步, 把バス(巴士),原本走很多條車道, 先集中成一條"公車專用道"

其它車輛就不必和公車爭道, 彼此的車速都得以提升。

有一條"公車專用道",並不是只有一線公車,而是很多線公車都能行駛

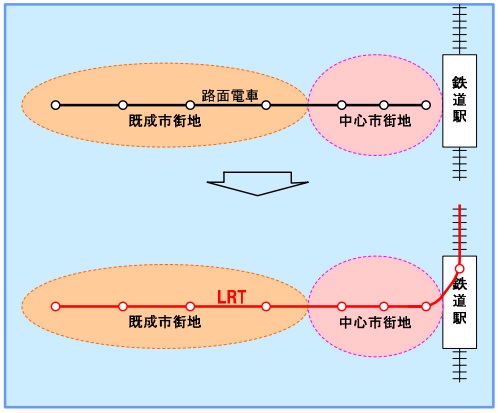

一步步實施之後,之後是要鋪設LRT輕軌電車,LRT輕軌電車最後是要和火車共用軌道 , 沙鹿可以搭LRT,走中港路通到台中火車站,往北到后里/豐原 , 達成 火車與輕軌電車 直通運轉

BRT是有教案的,有設置規則的。在教案當中, 找不到台中這種BRT, BRT車道放在快/慢車道之間?

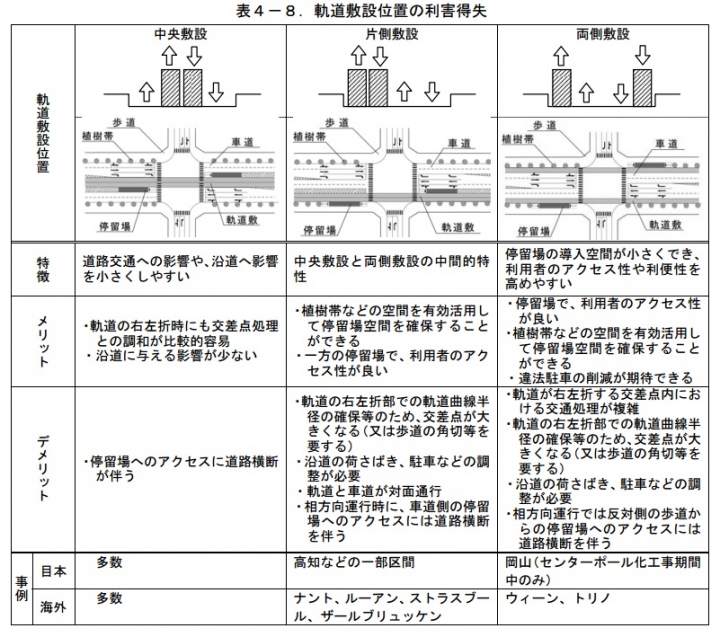

將來這個BRT車道是不可能供 LRT 使用, 一定要置中,或置於人行道旁, 或偏於單一側路面

昨天經過的時候, 很多要進入慢車道卻回堵的車輛,就橫在BRT車道上,進退維谷,我右邊的 BRT也被迫要停下來等

尤其是科博館的前方塞車回堵得最嚴重

在快/慢車道之間變換車道, 就會對BRT造成延誤

BRT 和公車的不同, 之前已經說明

http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=460&t=4282354&p=20#55041431

簡單的說, BRT是採取快速道路/高速公路 的方法, 公車是採取一般平面道路的方式

區分快速道路/高速公路, 和一般平面道路的不同, 不是看什麼車在上面行駛

差別的是專用道/站台/收費/優先號誌, 這些道路基礎設施不同, 並不是開上去的載具, 單節/雙節公車的不同

最近,廣州市審計局公佈了中山大道快速公交(BRT)試驗線工程項目和大中修工程項目建設和運營績效情況審計結果。審計報告顯示,該項目因為設計不完善、參建單位缺乏協調溝通等原因,損失浪費1073.73萬元,審計部門建議對主管原因造成的浪費,應追究責任單位和責任人。

報告還顯示,廣州中山大道BRT造價相當於普通公交專用道的87倍,但兩者的車輛平均速度卻相差不大,審計部門建議適當擴建公交專用道,今後如再規劃建設BRT公交專用道,建議在新建道路時就予以考慮。

sss89229 wrote:

在專用道只有BRT的條件之下,以下將使幹線運輸更有效率。一是因地制宜的車型:在台灣大道上目前為18公尺長車型,未來路網部分低運量區間採用12公尺長車型,有效率運輸同時也不忘供需平衡的原則。

..(恕刪)

18公尺是運量大, 但是一整天, 有運量大的Rush hours(peak hours),也有低運量的Off-peak時段 ,off-peak 使用12m車型才經濟 , 混合使用才讓專用車道發揮最大效益

sss89229 wrote:

二是車外收費:將付費人潮由車輛上轉移到月台,減少BRT在月台的時間,及早完成離站程序,有別於一般公車上下車還得排隊感應卡片、投幣的「低效率」付費模式。

..(恕刪)

這一點,在

http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=460&t=4282354&p=22#55078964

日本 国 土 交 通 省 都 市 ・ 地 域 整 備 局

都 市 計 画 課 都 市 交 通 調 査 室

まちづくりと一体となったLRT導入計画ガイダンス

表3-1.表定速度の向上策による効果, 已有調查報告的說明

④乗降時間の短縮

○運賃収受の簡素化

(車外運賃収受) 0.6 秒/人/2 扉程度短縮(広島電鉄資料)

○ICカード (所要時間は現在と同程度※9)

站外收費省時,是過去紙卡的時代,要一張一張打卡的那個時代的產品

報告顯示, IC卡收費和站外收費, 花費的時間是差不多的

所以, 現在新蓋的 BRT / LRT 都是只用簡單的候車亭即可 ,不必大興土木

sss89229 wrote:

三是延誤時啟動的優先號誌:幫助BRT穩定班距,而不是無止盡的通過路口,如果把台鐵視為有絕對優先號誌的BRT,那麼今年過年時蘇花公路的北返車潮已經體會南澳平交道的擋車威力。《看見公車專用道無法達成的效率與穩定》

..(恕刪)

③優先信号(PTPS)

の導入 0.9~2km/h 程度向上

1.5~2.0km/h 向上(海外事例※7)

0.9km/h 向上(他調査での検討事例※8)

(ごくわずか(広島電鉄ヒアリング))

優先信號這個部份, "結果"分歧很大

國外的報告, PTPS 可提高車速1.5 -2km/h

國內其它報告為增快車速 0.9km/h

但也有如廣島電鐵,卻是 ごくわずか (影響輕微) , 就是有PTPS或沒有都沒差

問題是, 我們看到的台中BRT, 是在車上顯示倒數秒數, 要求司機去趕秒數, 紅燈只是縮短,綠燈只是延長, 不是像火車平交道的柵欄, 車到時就降下,或國外的PTPS,是車到時就亮綠燈, 以紅燈切斷橫向車流

看起來和國外所謂的PTOS(Public Transport Priority System),是不同的東西

如果導入真的 PTPS, 或許可以再比較看看

sss89229 wrote:

當BRT快速運輸的時候,專用道大多時間呈現空空的狀態,常被駕駛人批評,但這卻是系統效率的最佳印證。軌道運輸系統效率夠高,即在於「淨空」,BRT只是將這個場景從鐵軌搬到馬路上,車輛由大到小而已。

..(恕刪)

(2)軸輻路網的軸 , 要有足夠的運量 + 密集的班次, 才能吸納輻射出去的量

專用道大多時間呈現空空如也的狀態,表示有空間能容納更多公車 ,雙節公車也是公車

如果像Muenchen, 它是以火車捷運化為軸,火車的運量大, 再加上7-8線 S-bahn,班次當然比只有一線的S-bahn密集 , 才能支撐如此大的運量

sss89229 wrote:

以尖峰時段來說,一台BRT乘載量約略等於兩台一般公車,又等於四十台坐著兩人的小客車,更多時候一台小客車可能只有一人。換算為佔用面積,一樣乘載80人,BRT使用道路 54平方公尺;公車佔用道路至少75平方公尺;小客車佔用道路至少800平方公尺。

..(恕刪)

公車/BRT車道, 並不會有 小客車 進入.....

sss89229 wrote:

台北MRT成功觀念深植人心,導致大家想從公車直接跳到MRT,而過去的例子發現這樣做是不太可行,畢竟MRT一公里需要40億元新台幣。台中在2010年規劃經費低、工期短、運能足夠的BRT,這是台中市民花了10多年改變自己移動習慣的結晶。一條在台灣初生不久的捷運系統在國外早已使用30年,主流是與一般汽車共用路面或是停紅綠燈,有錢一點的地方才弄一點高架,一樣達成人流運送。

現今國外逐漸出現「公眾運輸是一種社會福利」的新思維。公眾運輸工具的乘客長期以來付出成本多過一般小汽車,享受不好的乘車環境,成為相對弱勢。公眾運輸主要幫助社會中的相對弱勢(學生、老人等),所以我們更要營造良好的搭乘環境,因為受惠的不是我們上一代就是下一代,甚至我們哪一天也需要他。

..(恕刪)

台北MRT是否成功? 台北捷運已經連續虧損10年, 新的松山線 新莊線、蘆洲線和內湖線較偏遠的幾個站 , 運量都未達預期

人潮還是集中於市區段的 板南 /新店 /中和/淡水 /信義

這說明.....要有運量,有需求才蓋

台中市只有270萬人,不是如台北市+新北市有近600萬人, 公車+LRT已經足夠

其實台北MRT是30年前的產物, 這種花大錢做 MRT單一系統,早就不是目前的潮流