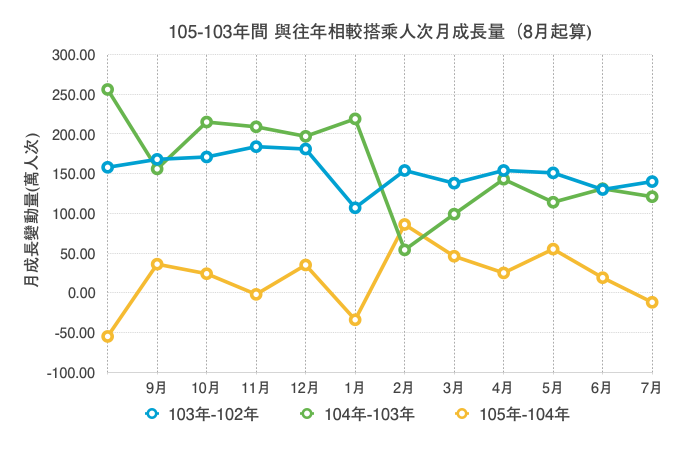

BRT七個月有(881萬人次)成長,就比優化公車一年的量(323萬)多一倍。

BRT七個月有(881萬人次)成長,優化公車同期只有(185萬),少了70%。

請問有道理可以解釋嗎?

加上免費8公里變成10公里的灑錢,最後我們得到的是一種更差的搭乘效率。

請問這可以解釋台中人不差這兩公里嗎?

大家不再搭,問題在哪?

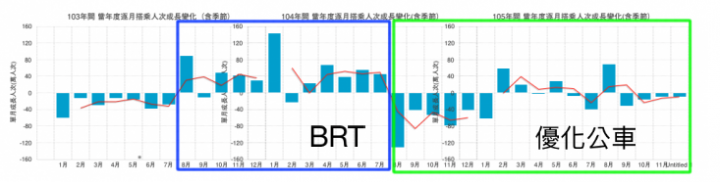

請注意圖表的最後右邊整合資訊,明顯可以比對出兩個交通政策的效率差距!

不含季節性考慮

含季節性(相對成長量減少,所以會有負數,因此整體成長遞減,這是相對變動量)

因上表,所以得到這樣的變化量。

由上表得知BRT效率是正的,就可以反推出,BRT是正的方向,的確增加搭乘人數意願。

依照政策時間點來比較,優化公車明顯是一種更差的表現。

符合優化的目的嗎?

考慮季節性變數,變化量也是如此。

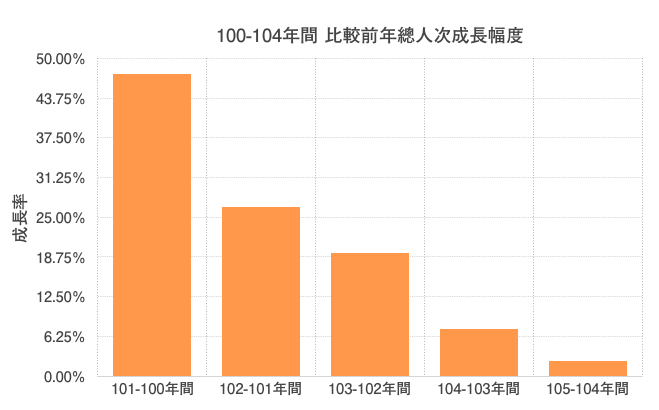

長年,每年都快有1800萬的乘客搭乘成長歷史消失。

取而代之的是平日減班的優化公車。

曾誇下海口說是優化公車很好,請問好在哪?

請告訴我~

每年成長量1800萬以上,銳減至223萬。

為何一啟動優化公車,數據上一下子有2000~1580萬成長人次不見了?

請問有道理可以解釋嗎?

單月乘客成長,過去歷年每月都破百,如今呢?

基本上就BRT之前的月績效(月均值150~180萬人次成長)

基本上就優化公車的月績效(月均值18萬人次成長,正往單月10萬人次下滑)

有空去中港路看看,平日非上下班時段,公車跑哪去了? 滿載率多少?

你會發現:平日的時候,開在中港路上。

慢車道可以看到10~20台公車,兩側的BRT道路上一台都沒有

所以,

平日的中港路,「禁止變換轉入的交通號誌」變成參考。

常看到車會由快/慢車道轉到快/慢車道,跨越BRT車道。

因為開久都知道:「BRT車道,平日都沒車阿。」

優化公車創造公車之都,好笑了~

...睜眼說瞎話 還是 我眼睛業障?

破壞的力道比建設的力道大,這就是我眼裡的真相。

最後再預告,如果捷運通了,整體效率還沒拉上去,就可以看到更有趣的事情。

會再繼續統計的,運輸政策不是用喊的,數據上的績效才是真相。

請立刻停止山手線,不要編列預算,不要浪費國家資源蓋蚊子館,增加土建只是給你發包土建的招標權。

請立刻停止混亂的優化公車,回頭還來得及。

請立刻停止10公里,改回8公里免費,省下來的預算,回歸市民的基礎福利。

請立刻把交通號誌,回復到之前那種號誌的模式。

(號誌時序偷偷改回來也可以,因為市民都知道以往的順暢是是怎樣的感覺。號誌是被這任搞砸的,改回來表示知錯悔改的認錯,我可以接受偷偷改正的認錯方式)