https://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=490&t=6417092&p=2#83538803

時隔近10年,9月中旬組了新電腦!

對於當代新規格很陌生,故多由友站網友協配...

系統碟採用 Micron Crucial P5 Plus 500G M.2 PCIe SSD

做功課期間,得知這類固態硬碟比較熱情~

有一派人士主張加裝散熱器...

我想了又想,省事事省,就直接裝了吧!

拜讀幾篇評測文章後,決定使用 Thermalright M.2 2280 PRO

http://thermalright.com/tw/product/m-2-2280-pro/

在安裝時才發現...

固態硬碟上的元件有高有低!

假組時確認了,散熱器根本不能平貼所有元件~

PS.喜歡把下面這張照片當本文重點的,請直接到27F看說明...

散熱不是最重視接觸導熱嗎?

那這種情況,我懷疑是能有多好的導熱效果?!

接著,鎖上螺絲又發現...

利民這組散熱器預留的間隔太大!

美光這支固態硬碟,僅前端有被夾到~

中後半部基本上算是懸空,可微微上下擺動...

最後,我裁剪鋁箔紙墊後半部導熱貼的下方~

將固態硬碟後半部微微墊高,莫約1mm上下...

這才讓後半部上頭的元件貼到散熱片!

近日我才開使注意這固態硬碟的溫度問題!

待機大概落在52度上下......

好!因為我一開始就裝了~

所以我不知道原本無散熱器時,應該是幾度?

Google到這篇後,我有點傻眼......

裝比不裝還熱?!

是 Thermalright M.2 2280 PRO 不夠好?

還是 Micron Crucial P5 Plus 500G M.2 PCIe SSD 有問題?

或是我的機殼散熱真的差?!

可是,CPU/GPU/HDD溫度其實都不高~

唯獨刻意加裝散熱器的固態硬碟最熱情...

不知有沒有辦法改善?

還是放棄利民這組散熱器?!

然而前面提到,固態硬碟上的元件高低不均...

換什麼都無法有效平貼導熱不是嗎?!

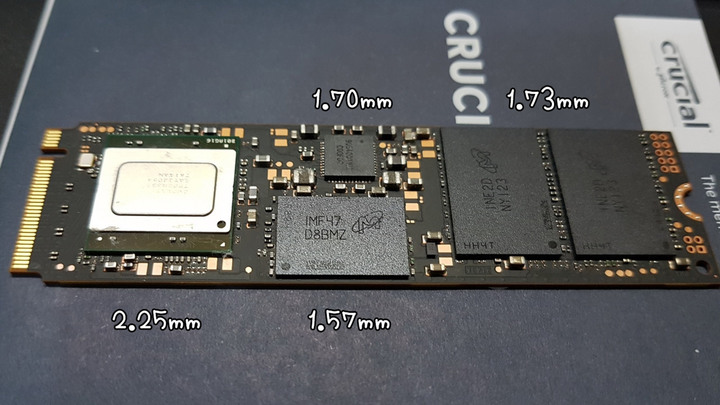

當初我有用游標卡尺量厚度,數據不知寫在哪忘了!

前面那顆最厚,中間最薄,後面中等~

這意味著不論怎麼弄,中間部份肯定懸空...

或者應該像早期顯示卡上的記憶體一樣...

一個元件貼一個散熱片......

但話說回來~

其他品牌和型號的固態硬碟上的元件厚度都一樣嗎?

為什麼加裝散熱器能這麼有效?!

================= 正式進入本主題 =================

我原本打了很大一篇草稿!

詳述整個發想及土炮過程......

但後來想想,現在多數人使用行動裝置!

應該不是很喜歡閱讀,因為字太小太密集...

所以,這篇我就盡量以圖片為主,並做部分說明!

我自己觀察,加裝了散熱片卻沒能有效降溫~

原因除了跑 PCIe 4.0 模式,還有導熱矽膠片沒能服貼外!

主因應該是高聳的塔型散熱器及後方系統風扇...

氣流直接在 Thermalright M.2 2280 PRO 散熱片上方通過!

既沒直接吹,也沒太大氣流帶走散熱片上的廢熱~

所以,我另外買了較高且柱/片狀的鋁擠散熱片來換!

回歸最原始簡單的散熱方式...

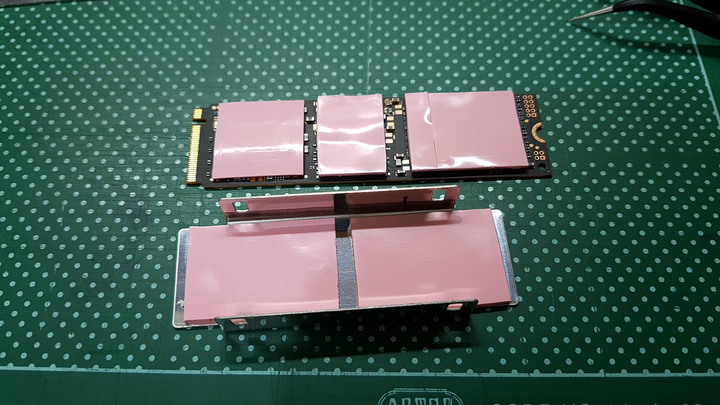

當然也同時更換不同厚度的導熱矽膠,解決晶片與散熱器間服貼問題!

我先說 Thermalright M.2 2280 PRO 散熱片僅更換導熱矽膠片的結果...

Micron Crucial P5 Plus 500G M.2 PCIe SSD 各區厚度大致是這樣:

所以換導熱矽膠,前面主控晶片我使用0.5mm,中後使用1.0mm!

讓全區高度較為一致~

而底部則用1.5mm厚度將 M.2 PCIe SSD 墊高!

這樣 Thermalright 這組散熱器才能完全的夾緊...

上機實測,待機溫度從52度降至約47度,很有感~

但玩遊戲時則很快飆破55度,也就沒繼續測了!

證明導熱矽膠在熱源與散熱片間,服貼真的很重要...

如果使用知名品牌的導熱矽膠~

也許散熱效果會更好!

接著換新的 archgon HS-0130 散熱片組

導熱矽膠全部直接移植延用...

勤儉持家嘛~

測試結果如我所料,加總起來較大的散熱面積,散熱效果立竿見影...

原本待機溫度約52度,玩遊戲能飆破60度!

換這組散熱器後~

待機溫度約43度,玩遊戲則壓在約55度,偶而飄上56度!

會想找這種沒啥美感的散熱片...

是因為早期主機板上南北橋晶片被動式散熱片就是這類型!

簡單且有效~

但 archgon HS-0130 這組散熱器估計是便宜行事...

直接沿用另一型的底座!

為維持彈簧扣具所需空間,所以散熱片縮短...

導致前主控晶片和後快閃記憶體,各有一半裸露在散熱片外!

我一直想,全覆蓋導熱的話,溫度應該能再低吧?

同時,我回想起約1998年時~

人生第二部電腦 Intel Celeron 300A 超頻 450MHz 時用過一招...

就是在散熱片與CPU間墊銅片加速導熱!

PS.當然那時沒很專精的去驗證溫度差異,只是複製高手們的實驗成果!

所以,我又買了一塊筆電用的 M.2 SSD 散熱銅片來土炮...

由於高度會改變,扣具可能會扣不上!

所以底部導熱矽膠1.5mm改成0.5mm~

晶片與銅片之間維持前0.5mm,中後1.0mm...

也是原本換上的繼續用,勤儉持家嘛~

鋁擠散熱片與銅片之間,我使用導熱膏作為導熱介質!

據了解,導熱係數與熱阻值是兩件事~

而導熱膏的熱阻值是比導熱矽膠低的!

我手上既有資源 HY-610 導熱膏,導熱係數 3.05W/m-k...

如此一來,前主控晶片和後快閃記憶體就完整覆蓋導熱了~

雖然上方是空的...

上機後實測,待機溫度僅能再降低1度以下,玩遊戲則可降低約2度!

但有時也是會升上55度......

整體來說,溫度確實有降低,只是效果不如預期!

晶片到鋁擠散熱片,中間經過了無品牌的導熱矽膠~

之後又一道導熱係數僅 3.05W/m-k 的廉價導熱膏!

兩道導熱介質不夠好的關卡...

讓散熱效果大打折扣可以理解~

但比毒品還貴的導熱膏,我實在買不下手!

沒關係,至少在我的主機環境裡印證了2件事...

1.較高的柱/片狀的鋁擠散熱片適合我的主機環境!

2.完整覆蓋發熱元件,有助導熱與降溫!

這土炮實驗,其實是為了評估是否購買下面這組散熱器...

這組散熱器較高的柱/片狀和前後完整覆蓋導熱,符合我的需求!

可是,它的底太過厚實...

我很擔心結果會跟 Thermalright M.2 2280 PRO 一樣~

因為沒太多氣流,厚實就會從導熱變成蓄熱!!

等我 Thermalright M.2 2280 PRO 散熱器賣掉後再考慮入手吧...

又不是業配玩家,一直買散熱器是怎樣?!

最後,我必須承認我的機殼對流不夠好~

畢竟現在面對的是暖爐級的 RTX3060Ti 顯示卡!

而我又有堅持不拆側蓋的美學...

我機殼頂有預留2組12CM系統風扇孔...

但因主機板干涉,無法由內安裝,所以用外掛因應!

挖出2個以前超短命的欺矇300W電源供應器~

裡面拆下了12CM風扇,非常暴力,高轉速,非常吵!

可以想像當年電源供應器比CPU還吵嗎...

所以我改由5V供電,降低轉速!

幾經實驗,靠近機殼後方,也就是塔扇後方出風處用上抽風排熱~

靠機殼前端,也就是塔散前方進風處用下吹風送冷風進去!

不過玩遊戲時才會加開這組風扇~

我的 Micron Crucial P5 Plus 500G M.2 PCIe SSD 溫度...

可以再從55度壓到50度上下~

從最初60幾度降到50幾度,真的超有感!

當然CPU與GPU也都有些許程度的降溫...

這又證明了機殼做好對流的重要性~

可惜我有熱拔插硬碟盒x2和燒錄機的需求!

所以無法換前面板都是風扇的機殼...

不過這幾天天氣較冷~

所以我所測得的溫度,我相信不會是絕對...

夏天...才是殘酷考驗的開始!!!

最後順便閒聊~

我曾異想天開的覬覦我前一部陣亡主機板上的散熱片!

想拿它加工做為 M.2 PCIe SSD 散熱片~

不但美觀,散熱效果應該很讚!

萬沒想到,萬萬沒想到......

它的底不是平的!

而左邊溝槽切太深~

裁切磨平就剩沒多少肉了......

好可惜......