| Qtier 2.0 |

有關 Qtier 的介紹, 可以參考官網.

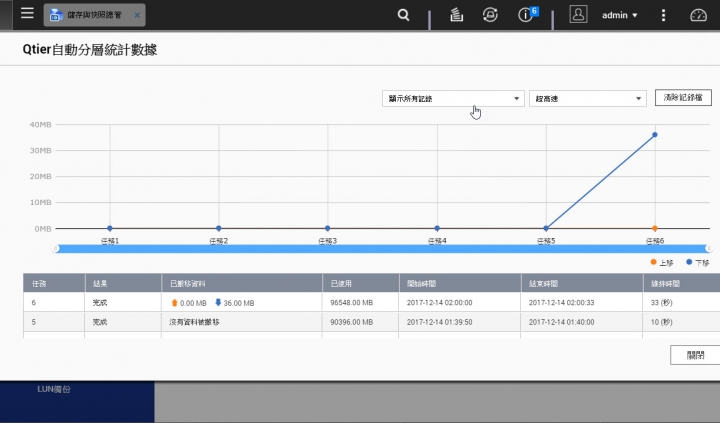

Qtier 自動分層儲存

如何使用 QNAP Qtier™來做資料自動分層以達您儲存裝置效能的最佳化? (這份資料是舊的)

Qtier 2.0 看影片比較容易了解.

在影片中提及, Qtier 2.0 就是取代 SSD cache

如果沒有理解錯誤, Qtier 2.0 基本上是把 SSD cache 的功能整合進來, 就是在 Storage pool 中是結合 SSD+SAS+SATA 三層儲存, 在 SSD 這層中保留部份空間做為 cache 之用, 同時 SSD層其他的空間是做為儲存 data 空間使用.

不過在影片中並沒有提到, 利用 Qtier 2.0 資料夾自動分層指派時, 若設定為不自動分層的 folder, 那麼裡面的資料是否能被 ssd cache? 理論上必須要能根據存取率被 cache.

由於 TS-1079 Pro 不支援 Qtier, 手上只有 TS-253 Pro 支援 Qtier 功能, 雖然是 2bay NAS, 還是用 SSD+HDD 小測了一下

於建立 storage pool 時直接啟用 Qtier

SSD 做為第一超高速層.

HDD SATA 為第三層.

這樣 SSD+HDD 組合成 storage pool

不能免俗的測了一下 SSD & HDD 的存取效能. 還是希望 QNAP 佛心可以讓 TS-x79 Pro 支援 Qtier, 因為 x79 Pro 的效能比 TS-x53 Pro 好很多

這裡可以看出 Storage pool 的總容量為 SSD+HDD.

Qtier 分層設定

在 Share Folder 建立時, 也多了 Qtier 自動分層此選項.

這就是 Qtier 2.0 所新增的, 由 user 自行排除不需要做自動分層的 share folder.

所謂自動分層就是系統根據檔案的存取頻率分為 hot-data & cold-data, 常被存取的就移到超高速層 SSD, 不常用的就下放到 HDD 層. 由於這搬移工作會耗系統資源, 所以此處可設定執行分層的時段.

手動排程.

控制台的 share folder 管理頁面也加了自動分層選項.

基本上要在短時間內實測 Qtier 是有點難度, 因為它必須較長時間的 "煲" 資料才能看出它的效果.

這裡是某個 share folder 設定為不啟用自動分層的讀寫速度.

Run status group 0 (all jobs):

READ: io=10444MB, aggrb=177977KB/s, minb=177977KB/s, maxb=177977KB/s, mint=60090msec, maxt=60090msec

Run status group 1 (all jobs):

WRITE: io=10389MB, aggrb=177040KB/s, minb=177040KB/s, maxb=177040KB/s, mint=60090msec, maxt=60090msec

Run status group 2 (all jobs):

READ: io=84500KB, aggrb=1405KB/s, minb=1405KB/s, maxb=1405KB/s, mint=60119msec, maxt=60119msec

Run status group 3 (all jobs):

WRITE: io=116832KB, aggrb=1946KB/s, minb=1946KB/s, maxb=1946KB/s, mint=60031msec, maxt=60031msec

Disk stats (read/write):

dm-9: ios=42013/49994, merge=0/0, ticks=2841178/2839406, in_queue=5682726, util=99.90%, aggrios=42013/50081, aggrmerge=0/0, aggrticks=2841069/2842060, aggrin_queue=5683152, aggrutil=99.89%

dm-8: ios=42013/50081, merge=0/0, ticks=2841069/2842060, in_queue=5683152, util=99.89%, aggrios=42013/50081, aggrmerge=0/0, aggrticks=2840319/2840713, aggrin_queue=5682799, aggrutil=99.89%

dm-4: ios=42013/50081, merge=0/0, ticks=2840319/2840713, in_queue=5682799, util=99.89%, aggrios=10632/12531, aggrmerge=0/0, aggrticks=709997/709823, aggrin_queue=1420289, aggrutil=99.88%

dm-0: ios=516/22, merge=0/0, ticks=162/31, in_queue=194, util=0.06%, aggrios=0/0, aggrmerge=0/0, aggrticks=0/0, aggrin_queue=0, aggrutil=0.00%

drbd1: ios=0/0, merge=0/0, ticks=0/0, in_queue=0, util=0.00%

dm-1: ios=0/95, merge=0/0, ticks=0/315, in_queue=315, util=0.13%

dm-2: ios=0/0, merge=0/0, ticks=0/0, in_queue=0, util=0.00%

dm-3: ios=42013/50009, merge=0/0, ticks=2839826/2838948, in_queue=5680649, util=99.88%, aggrios=0/0, aggrmerge=0/0, aggrticks=0/0, aggrin_queue=0, aggrutil=0.00%

drbd2: ios=0/0, merge=0/0, ticks=0/0, in_queue=0, util=0.00%

[/share/folder2] #

可以看出因為不做自動分層, 它的循序讀寫在 TS-253 Pro 大約就是單顆硬碟 170MB/s 的速度.

而下面是另一個 share folder, 啟用自動分層功能.

Run status group 0 (all jobs):

READ: io=16384MB, aggrb=335685KB/s, minb=335685KB/s, maxb=335685KB/s, mint=49979msec, maxt=49979msec

Run status group 1 (all jobs):

WRITE: io=16373MB, aggrb=279227KB/s, minb=279227KB/s, maxb=279227KB/s, mint=60044msec, maxt=60044msec

Run status group 2 (all jobs):

READ: io=1338.2MB, aggrb=22835KB/s, minb=22835KB/s, maxb=22835KB/s, mint=60003msec, maxt=60003msec

Run status group 3 (all jobs):

WRITE: io=3377.9MB, aggrb=57647KB/s, minb=57647KB/s, maxb=57647KB/s, mint=60001msec, maxt=60001msec

Disk stats (read/write):

dm-9: ios=375322/895829, merge=0/0, ticks=2469277/1891667, in_queue=4361799, util=99.59%, aggrios=375322/897570, aggrmerge=0/0, aggrticks=2468515/1888895, aggrin_queue=4357873, aggrutil=99.24%

dm-8: ios=375322/897570, merge=0/0, ticks=2468515/1888895, in_queue=4357873, util=99.24%, aggrios=375322/897570, aggrmerge=0/0, aggrticks=2383188/1790608, aggrin_queue=4174270, aggrutil=95.75%

dm-4: ios=375322/897570, merge=0/0, ticks=2383188/1790608, in_queue=4174270, util=95.75%, aggrios=93986/224426, aggrmerge=0/0, aggrticks=596331/444054, aggrin_queue=1040491, aggrutil=92.26%

dm-0: ios=623/113, merge=0/0, ticks=12753/1858, in_queue=14611, util=5.55%, aggrios=0/0, aggrmerge=0/0, aggrticks=0/0, aggrin_queue=0, aggrutil=0.00%

drbd1: ios=0/0, merge=0/0, ticks=0/0, in_queue=0, util=0.00%

dm-1: ios=375322/897570, merge=0/0, ticks=2372574/1773622, in_queue=4146619, util=92.26%

dm-2: ios=0/0, merge=0/0, ticks=0/0, in_queue=0, util=0.00%

dm-3: ios=0/23, merge=0/0, ticks=0/736, in_queue=736, util=0.32%, aggrios=0/0, aggrmerge=0/0, aggrticks=0/0, aggrin_queue=0, aggrutil=0.00%

drbd2: ios=0/0, merge=0/0, ticks=0/0, in_queue=0, util=0.00%

[/share/folder1] #

在循序讀寫上達到 330MB/s & 270MB/s 左右. 看的出來這個檔案被配置到 SSD 高速讀寫層了.

再檢視 Qtier 各層的資料量. 也能看出 SSD 超高速層已使用容量增加.

自動分層根據排程執行資料搬移.

看起來當 SSD 超高速層有足夠空間時, 被設定為自動分層的 share folder, 檔案會優先進入到 SSD 層, 待日後依據各層容量及存取頻率, 系統再進行分層的自動調配. 而 Qtier 在較多 bay 數的 NAS 上才能真正發揮它的效用, 即 SSD & HDD 層的容量都要足夠大, 不然 SSD 層容量過小, 其實直接利用 SSD cache 來運作反而容易些.

另外就是 Qtier 2.0 結合了 SSD cache 進來, 但在 web UI上並沒有看到關於 SSD cache 的統計資料, 其實這部份也是蠻重要的, 至少 user 能有個參考的依據.

了解!

了解!