Covid的起源——追踪線索

COVID-19 的起源:誰在武漢打開了潘多拉魔盒——人類還是自然?

作者尼古拉斯·韋德 (Nicholas Wade) 是一名科學作家,曾是《自然》、《科學》和《紐約時報》多年的工作人員。

他在文中寫道

我們真的會找出武漢新型冠狀病毒的來源嗎?

第三種起源場景

值得考慮的自然出現場景的變化。這就是 SARS2 直接從蝙蝠跳到人類的想法,沒有像 SARS1 和 MERS 那樣通過中間宿主。一位主要的倡導者是病毒學家大衛羅伯遜,他指出 SARS2 可以攻擊除人類之外的其他幾種物種。他認為病毒在蝙蝠體內進化出通才能力. 由於它感染的蝙蝠廣泛分佈在中國南部和中部,因此該病毒有足夠的機會傳播到人身上,儘管它似乎只在已知的一個場合這樣做過。羅伯遜博士的論文解釋了為什麼迄今為止沒有人在任何中間宿主或 2019 年 12 月之前監測的人群中發現 SARS2 的踪跡。這也解釋了一個令人費解的事實,即 SARS2 自首次出現在人類身上以來一直沒有改變→它並非不需要,而是因為它已經可以有效地攻擊人體細胞。

不過,這個想法的一個問題是,如果 SARS2 一躍從蝙蝠跳到人身上並且此後沒有太大變化,它應該仍然擅長感染蝙蝠。但似乎不是。

“經過測試的蝙蝠物種很少被 SARS-CoV-2 感染,因此它們不太可能成為人類感染的直接來源,”一個對自然出現持懷疑態度的科學小組寫道。

儘管如此,羅伯遜博士可能會有所作為。雲南洞穴的蝙蝠冠狀病毒可以直接感染人。2012 年 4 月,從墨江礦清除蝙蝠鳥糞的 6 名礦工感染了具有 COVID-19 樣症狀的嚴重肺炎,最終 3 人死亡。從墨江礦區分離出的一種名為 RaTG13 的病毒仍然是 SARS2 的已知近親。許多謎團圍繞著 RaTG13 的起源、報告和對蝙蝠細胞的奇怪的低親和力,以及石正麗博士報告了8 種天然類似性質的病毒 , 儘管它們與SARS2的祖先有很大關係,她同時收集了但尚未發表 。. 但這一切都是另一個故事。這裡的重點是蝙蝠病毒可以直接感染人,儘管只有在特殊條件下。

那麼,除了挖掘蝙蝠鳥糞的礦工,還有誰與蝙蝠冠狀病毒有特別密切的接觸呢?好吧,冠狀病毒研究人員確實如此。石博士說,她和她的團隊在 2012 年至 2015 年間約 8 次訪問墨江洞期間收集了 1,300 多個蝙蝠樣本,而且無疑還有許多對雲南其他洞穴的探險。

想像一下,研究人員從武漢到雲南頻繁往返,在黑暗的洞穴和礦井中攪動蝙蝠鳥糞,現在你開始看到這兩個地方之間可能缺少的聯繫。研究人員可能在收集旅行期間或在武漢病毒研究所處理新病毒時受到感染。從實驗室逃逸的病毒本來是一種天然病毒,而不是通過功能獲得而精心製作的病毒。

直接來自蝙蝠的理論 是自然出現和實驗室逃生場景之間的幻想。這是一個無法排除的可能性。但與此相反的事實是:1) SARS2 和 RaTG13 似乎都對蝙蝠細胞的親和力很弱,因此不能完全確定它們是否曾經看到過蝙蝠的內部;2)在解釋 SARS2 如何獲得弗林蛋白酶裂解位點,或者為什麼弗林蛋白酶裂解位點是由人類偏好的精氨酸密碼子而不是蝙蝠偏好的密碼子來決定的,該理論並不比自然出現的情景更好。

到目前為止我們在那裏

目前還不能排除自然出現和實驗室逃逸假說。兩者都沒有直接證據。所以無法得出明確的結論。

也就是說,現有證據更傾向於一個方向而不是另一個方向。讀者會形成自己的看法。但在我看來,實驗室逃逸的支持者比支持自然出現的人更容易解釋所有關於 SARS2 的現有事實。

據記載,武漢病毒研究所的研究人員正在進行功能增強性實驗gain-of-function experiments ,旨在使冠狀病毒感染人類細胞和人源化小鼠。這正是可能出現類似 SARS2 病毒的那種實驗。研究人員沒有針對所研究的病毒接種疫苗,他們在 BSL2 實驗室的最低安全條件下工作。所以病毒的逃逸一點也不奇怪。在整個中國,大流行就在武漢研究所的門口爆發了。該病毒已經很好地適應了人類,正如在人源化小鼠中生長的病毒所預期的那樣。它具有一個不尋常的增強,即弗林蛋白酶裂解位點,這是任何其他已知的 SARS 相關 β-冠狀病毒所不具有的,並且該位點包括一個雙精氨酸密碼子,這在 β-冠狀病毒中也是未知的。除了目前無法獲得的的實驗室記錄創造SARS2 之外?你還想要什麼證據?

自然出現的支持者有一個更難講的故事。他們的案例的合理性取決於一個單一的假設,即 SARS2 的出現與 SARS1 和 MERS 的出現之間的預期平行。但是,支持這種平行歷史的預期證據還沒有出現。如果它確實感染了蝙蝠的話,為何沒有人發現作為 SARS2 來源的蝙蝠種群? 儘管中國當局進行了密集搜索,包括對 80,000 隻動物進行了測試,但沒有出現中間宿主。沒有證據表明該病毒會像 SARS1 和 MERS 病毒那樣從中間宿主向人類進行多次獨立跳躍。醫院監測記錄中沒有證據表明隨著病毒的發展,流行病在人群中聚集。沒有解釋為什麼會在武漢而不是其他地方爆發自然流行病。沒有很好的解釋該病毒如何獲得其他與 SARS 相關的 β-冠狀病毒所沒有的弗林蛋白酶裂解位點,也沒有很好的解釋為什麼該位點由人類偏好的密碼子所組成。自然發生理論 正與一系列令人難以置信的問題對抗 。

武漢病毒研究所的記錄中,肯定有很多相關信息。但中國當局似乎不太可能釋出他們,因為很有潛在的機會將導致大流行病歸咎於他們的政權。缺少了一些勇敢中國告密者的努力,我們可能已經掌握了我們想要知道的所有相關信息一段時間了。

因此,值得嘗試評估大流行的責任,至少以暫時的方式,因為最重要的目標仍然是防止另一次大流行。即使那些不相信實驗室逃逸是 SARS2 病毒更可能起源的人,也可能會看到對目前監管功能獲得性研究的監管狀態的擔憂。有兩個明顯的責任層次:第一,允許病毒學家進行功能增強實驗gain-of-function experiments ,提供最小的收益和巨大的風險;第二,如果 SARS2 確實是在實驗室中產生的,它可以讓病毒逃脫並引發全球大流行。以下是最有可能受到指責的玩家。

1. 中國病毒學家

首先也是最重要的是,中國病毒學家應該在主要是 BSL2 級別的安全條件下進行功能增強實驗,這些實驗過於寬鬆,無法包含像 SARS2 這樣具有意外傳染性的病毒。如果病毒確實從他們的實驗室逃逸了,那麼他們應該因為一場已經造成 300 萬人死亡的可預見事故而受到全世界的譴責。

誠然,石博士受過法國病毒學家的培訓,與美國病毒學家密切合作,並遵守國際冠狀病毒控制規則。但她可以而且應該對她所面臨的風險做出自己的評估。她和她的同事對他們的行為負責。

我一直用武漢病毒研究所作為武漢所有病毒學活動的簡寫。SARS2 可能是在其他武漢實驗室中產生的,也許是為了製造一種對所有冠狀病毒都有效的疫苗。但在其他中國病毒學家的角色得到澄清之前,石博士是中國冠狀病毒工作的公眾代言人,暫時她和她的同事們將排在第一位,受到譴責。

2. 中國當局

中國中央沒有製造SARS2,但他們確實極力隱瞞悲劇的性質和中國對此的責任。他們壓制了武漢病毒研究所的所有記錄,並關閉了其病毒數據庫。他們發布了大量信息,其中大部分可能是完全錯誤的或旨在轉移和誤導。他們竭盡全力地操縱世衛組織對病毒起源的調查,並帶領委員會成員徒勞無功。迄今為止,事實證明,與採取必要措施防止第二次大流行相比,他們對轉移指責更感興趣。

3. 全球病毒學家社群

世界各地的病毒學家是一個鬆散的專業社群。他們在同一期刊上發表文章。他們參加相同的會議。他們在向政府尋求資金和不因安全法規而負擔過重方面有著共同的利益。

病毒學家比任何人都清楚功能增強研究gain-of-function experiments的危險。但是創造新病毒的能力以及由此獲得的研究資金太誘人了。他們推進了功能獲得實驗。他們遊說反對 聯邦2014 年暫停資助功能增強性研究gain-of-function experiments,並於 2017 年籌集了資金。

迄今為止,這項研究在預防未來流行病方面的收益為零,風險巨大。如果對 SARS1 和 MERS 病毒的研究只能在 BSL3 安全級別上進行,那麼允許在 BSL2 級別較低的新型冠狀病毒上進行任何工作肯定是不合邏輯的。無論 SARS2 是否從實驗室逃逸,世界各地的病毒學家一直在玩火。

他們的行為長期以來一直讓其他生物學家感到震驚。2014 年,自稱為劍橋工作組的科學家敦促在製造新病毒時要謹慎。用有先見之明的話說,他們指出了製造類似 SARS2 病毒的風險。“事故與新創建的”潛在的大流行的病原體“造成新的嚴重擔憂的風險,”他們寫道。“實驗室創造高度傳染性的新型危險病毒株,特別是不限於流感,會大大增加風險。在這種情況下意外感染可能引發難以或無法控制的疫情。”

當分子生物學家發現一種將基因從一個生物體轉移到另一個生物體的技術時,他們於 1975 年在阿西洛馬爾召開了一次公開會議,討論可能存在的風險。儘管內部有很多反對意見,但他們還是製定了一份嚴格的安全措施清單,這些措施可以在未來(並且適時)在對可能的危險進行更好的評估後放鬆。

當 CRISPR 基因編輯技術被發明時,生物學家召集了美國、英國和中國國家科學院的聯合報告,敦促克制對人類基因組進行可遺傳的改變。發明基因驅動的生物學家也對他們工作的危險持開放態度,並試圖讓公眾參與進來。

你可能認為 SARS2 大流行會促使病毒學家重新評估功能獲得研究的好處,甚至讓公眾參與他們的審議。但不是。許多病毒學家嘲笑實驗室逃逸是一種陰謀論,而其他人則一言不發。他們把自己擋在了中國的沉默之牆後面,到目前為止,這有效地緩和或至少推遲了記者的好奇心和公眾的憤怒。無法自我調節的職業理應受到他人的調節,這似乎是病毒學家為自己選擇的未來。

4. 美國在資助武漢病毒研究所方面的作用

從 2014 年 6 月到 2019 年 5 月,Daszak 博士的生態健康聯盟獲得了美國國立衛生研究院下屬的美國國家過敏症和傳染病研究所 (NIAID)的資助,用於在武漢病毒研究所進行冠狀病毒功能增強gain-of-function experiments病毒學。無論 SARS2 是否是該研究的產物,使用最低限度的安全預防措施將高風險研究外包給不安全的外國實驗室似乎是一項有問題的政策。如果 SARS2 病毒確實從武漢病毒研究所逃脫,那麼 NIH 將發現自己處於可怕的境地,它資助了一項災難性的實驗,導致全球超過 300 萬人死亡,其中包括超過 50 萬本國公民。

NIAID 和 NIH 的責任更加緊迫,因為在資助生態健康聯盟的前三年,暫停資助功能增強性研究gain-of-function experiments。為什麼這兩個機構沒有按照法律明白要求而停止聯邦資助?因為有人在暫停文件中寫了一個漏洞。

暫停特別禁止資助任何增加流感、中東呼吸綜合徵或 SARS 病毒致病性的功能增強性研究gain-of-function experiments。但是然後在 第二頁 上有一個備註。暫停文件的第 2 條規定,“如果美國政府資助機構負責人確定該研究對於保護公眾健康或國家安全是迫切需要的,則可能會獲得研究暫停的例外情況。”

這似乎意味著 NIAID 的主任 Anthony Fauci 佛奇博士或 NIH 的主任 Francis Collins 博士,或者兩者都可能引用備註,以保持資金流向石博士的增強功能研究gain-of-function experiments。

“不幸的是,NIAID 主任和 NIH 主任利用這個漏洞向受暫停的項目頒發了豁免——荒謬地斷言豁免研究是'保護公共健康或國家安全的迫切需要' - 從而使暫停無效,”Dr. Richard Ebright理查德埃布賴特博士在"獨立科學新聞"採訪時如此說。

當暫停在 2017 年結束時,暫停不僅消失了,而且取而代之的是一個報告系統,即潛在的流行病病原體控制和監督 (P3CO) 框架,該框架要求機構報告他們希望進行的任何危險的功能獲得工作以供審查資助。

根據 Ebright 博士的說法,Collins 博士和 Fauci 博士都“拒絕標記和轉發風險收益審查的建議,從而使 P3CO 框架無效。”

在他看來,這兩位官員在處理暫停和隨後的報告製度時,“系統地阻撓了白宮、國會、科學家和科學政策專家為規範 GoF [gain-of-function功能增強] 的關注。”

可能這兩位官員不得不考慮公共記錄中不明顯的問題,例如國家安全問題。或許資助武漢病毒研究所(據信與中國軍事病毒學家有聯繫)為了解中國生物戰研究提供了一個窗口。但無論涉及其他什麼考慮,最重要的是,美國國立衛生研究院正在支持功能增強性研究gain-of-function experiments,這種研究可能會產生 SARS2 病毒,在一個沒有監督的生物安全條件BSL2 外國實驗室中進行研究。這個決定的審慎性值得質疑,SARS2和300萬人的死亡是否是它所造成的結果。

無濟於事:世衛組織對 SARS-CoV-2 是否“從實驗室洩漏”感到困惑?

綜上所述

如果SARS2起源於實驗室的案例如此重大,為什麼沒有更廣為人知?現在可能很明顯,有很多人有理由不談論它。當然,這是由中國當局所主導的。但是美國和歐洲的病毒學家對引發關於他們社群, 多年來一直在追求的功能增強性實驗gain-of-function experiments, 公開辯論沒有太大興趣。

其他科學家也沒有站出來提出這個問題。政府研究基金是根據來自大學之科學專家委員會的建議分配。任何惹麻煩提出尷尬的政治問題的人,都面臨著無法續簽資助和結束研究生涯的風險。也許良好的行為會因分配系統周圍的許多好處而得到回報。如果你認為 Andersen 博士和 Daszak 博士在他們對黨派攻擊之實驗室逃逸情境可能已經玷污了他們科學客觀性的聲譽,那麼看看這份2020 年 8 月由美國政府宣布的 8200 萬美元贈款的接受者名單中的第二和第二個名稱 , 美國國家過敏症和傳染病研究所。

美國政府與中國當局有著奇怪的共同利益:雙方都不熱衷於引起人們對"石博士的冠狀病毒研究是由美國國家衛生研究院資助此一事實"的關注。可以想像中國政府的幕後談話:“如果這項研究如此危險,你為什麼資助它,而且也在我們的領土上?” 對此,美方可能會回答:“看來是你讓它逃走了。但我們真的需要公開討論嗎?”

佛奇 Fauci 博士是一名長期的公務員,在川普總統的領導下誠信服務,並在拜登政府處理 COVID-19 流行病方面恢復了領導地位。毫無疑問,國會可能不會因為他在資助武漢功能獲得性研究方面明顯的判斷失誤而嚴責。

除了這些連貫的沉默之牆外,還必須加上主流媒體的沉默。據我所知,還沒有主要的報紙或電視網絡向讀者提供有關實驗室逃脫情境的深入新聞報導,例如您剛剛閱讀的那個,儘管有些報紙或電視網絡發表了簡短的社論或評論文章。人們可能會認為,任何可能導致 300 萬人死亡的病毒的起源都值得認真調查。或者繼續進行功能增強研究的智慧,無論病毒的來源如何,都值得探索。或者 NIH 和 NIAID 在暫停此類研究期間對功能增強性研究的資助將受到調查。媒體明顯缺乏好奇心的原因是什麼?

病毒學家的omertà (拒絕作證(義大利黑手黨徒的一種行為準則)) 是原因之一。與政治記者不同,科學記者對消息來源的動機幾乎沒有天生的懷疑。大多數人認為他們的作用主要是向未受洗禮的大眾提供科學家的智慧。因此,所以當他們的消息來源沒辦法了,這些記者就會不知所措。

另一個原因可能是許多媒體向政治光譜的左翼遷移。因為川普總統說病毒是從武漢的一個實驗室裡逃出來的,所以編輯們幾乎不相信這個想法。他們加入了病毒學家的行列,將實驗室逃逸視為一種可以駁回的陰謀論。在川普執政期間,他們毫不費力地拒絕了情報部門不能排除實驗室逃逸的立場。但是,當拜登總統的國家情報總監艾薇兒·海恩斯 (Avril Haines) 說同樣的話時,她也基本上被忽視了。這並不是說編輯應該支持實驗室逃逸情境,只是他們應該充分和公平地探索這種可能性。

去年幾乎被限制在家裡的世界各地的人們可能想要比他們的媒體給他們更好的答案。也許時間會出現。畢竟,自然出現理論沒有獲得一絲支持證據的時間越長,它似乎就越不可信。或許國際病毒學家社群將被視為虛假和自私的嚮導。武漢爆發大流行病可能與武漢實驗室在不安全條件下製造具有最大危險的新型病毒有關的常識性看法,最終可能會取代川普所說的一切都不是真的 , 這種意識形態上的堅持。

然後讓清算開始。

致謝

第一個認真研究 SARS2 病毒起源的人是俄羅斯和加拿大的生物技術企業家尤里·戴金 (Yuri Deigin)。在一篇冗長而精彩的文章中,他剖析了 SARS2 病毒的分子生物學,並在沒有認可的情況下提出了它被操縱的可能性。這篇發表於 2020 年 4 月 22 日的文章為任何試圖了解病毒起源的人提供了路線圖。戴金在他的文章中包含瞭如此多的信息和分析,以至於有些人懷疑這可能是一個人的作品,並暗示一定是某個情報機構撰寫了它。但是這篇文章寫得比我懷疑在中央情報局或克格勃報告中發現的更輕鬆和幽默,而且我認為沒有理由懷疑戴金博士是其非常有能力的唯一作者。

繼戴金之後,其他幾位對病毒學家正統觀念持懷疑態度的人也紛紛效仿。Nikolai Petrovsky 計算了 SARS2 病毒與不同物種的 ACE2 受體結合的緊密程度,並驚訝地發現它似乎針對人類受體進行了優化,這使他推斷該病毒可能是在實驗室中產生的。Alina Chan 發表了一篇論文,表明 SARS2 從一開始就非常適合人類細胞。

理查德·埃布賴特(Richard Ebright)是極少數質疑病毒學家絕對拒絕實驗室逃逸的機構科學家之一,他長期以來一直警告功能獲得性研究的危險。另一個是斯坦福大學的 David A. Relman。他寫道: “儘管強烈的意見比比皆是,但根據目前可用的事實,這些情況都不能自信地排除或排除。” 前疾病控制與預防中心主任羅伯特·雷德菲爾德 (Robert Redfield)在 2021 年 3 月 26 日告訴 CNN,“最有可能”的流行原因是“來自實驗室”,因為他懷疑蝙蝠病毒可能會在一夜之間成為一種極端的人類病原體,而無需花時間進化,就像 SARS2 的情況一樣。

醫學研究員史蒂文·奎伊 (Steven Quay) 應用統計和生物信息學工具巧妙地探索了病毒的起源,例如,展示了接收早期患者的醫院如何沿著連接病毒研究所的武漢2 號地鐵線聚集在一起另一邊是國際機場,這是將病毒從實驗室傳播到全球的完美傳送帶。

2020 年 6 月,米爾頓·萊騰伯格 (Milton Leitenberg) 發表了一項關於有利於實驗室逃避武漢病毒研究所功能獲得性研究的證據的早期調查。

許多其他人為這個難題做出了重要貢獻。

“真理是時間的女兒,而不是權威的女兒”(如果時間足夠,真理就會呈現) ”

truth is the daughter of time not of authority

Only time will tell if it really is “true” or not.

弗朗西斯培根說,“不是權威,而是時間。”

是上面提到名子諸位的努力讓它變成如此。

好圖狼 wrote:

結果打了這麼長的廢文依然是假訊息。目前學界的結論依舊是這個病毒來自大自然

而非實驗室.而且不可能從武漢實驗室傳出

並不是 , 這個世界上還是有很多本於學術良心 , 對於"科學" 不妄下定論 , 採開放態度以"證據"來發言

有多少證據,就講多少話

這是另外一篇 論文

https://www.minervanett.no/files/2020/07/13/TheEvidenceNoNaturalEvol.pdf

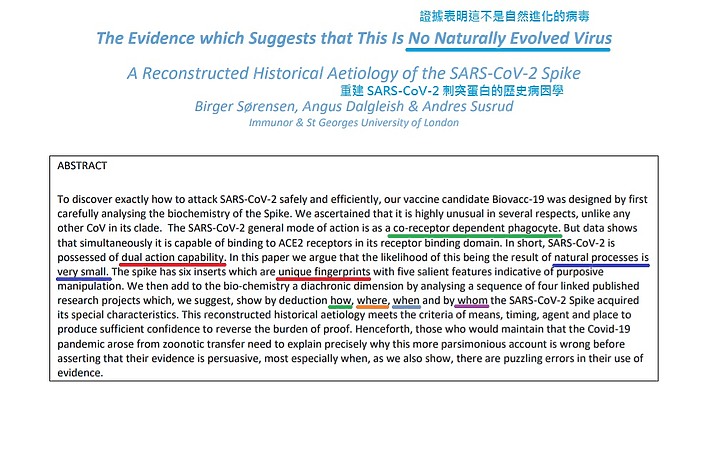

The Evidence which Suggests that This Is No Naturally Evolved Virus

A Reconstructed Historical Aetiology of the SARS-CoV-2 Spike

Birger Sørensen, Angus Dalgleish & Andres Susrud

Immunor & St Georges University of London

英國倫敦聖喬治大學的腫瘤學教授達格利什(Angus Dalgleish) 和挪威病毒學家索倫森(Birger Sørensen)去年研究新冠病毒,並共同撰寫一份22頁的報告,指發現「特別線索」顯示病毒只能經由實驗室人為操作產生。但由於大部分專家都認為病毒源於自然界,WHO專家小組也在初步報告中強調實驗室的可能性極低,因此該論文被主流期刊拒絕刊登。

達格利什和索倫森研究發現,新冠病毒的棘蛋白上有4種並列的胺基酸且都帶有正電,這使得病毒能夠牢牢吸附於人體細胞帶負電的部分,這可能是新冠病毒傳播能力特別驚人的原因。索倫森表示,由於帶正電的胺基酸會互相排斥,因此自然界中連3個排成一列的狀況很少見,更何況新冠病毒有4個並排,能夠讓同時讓它們共存的唯一方法就是人工製造。

摘要

為了準確地發現如何安全並有效地攻擊 SARS-CoV-2病毒,我們的候選疫苗 Biovacc-19 是由首先設計的仔細分析了"棘突蛋白"的生物化學。

我們確定它在幾個方面非常不尋常,不像任何其進化枝中的其他冠狀病毒 CoV。 SARS-CoV-2 的一般作用模式是輔助受體依賴性吞噬細胞(co-receptor dependent phagocyte)。但數據顯示同時它能夠在其受體結合域中與 ACE2 受體結合。簡而言之,SARS-CoV-2 是具有雙重作用能力。

在本文中,我們認為這是自然過程的結果的可能性是很小。"棘突蛋白"有六個插入物,它們是獨特的指紋,五個顯著特徵表明有目的操縱。然後,我們通過添加了一個生物化學歷時性單維向 a diachronic dimension (歷時回溯以前)分析四個相互關聯的已發表的系列論文 。

我們建議通過補上 “已扣除額deduction”來展示 SARS-CoV-2 Spike 是如何、在何處、何時以及由誰獲得其特殊性。這種重建的歷史病因符合手段、時間、媒介和地點的標準。

產生足夠的信心來扭轉舉證責任。從今以後,那些認為 Covid-19大流行是由人畜共患病引起的,需要準確解釋為什麼之前這種簡略的說法是錯誤的。

斷言他們的證據是有說服力的,正如我們也表明的那樣,尤其是當他們使用存在令人驚訝之錯誤的證據。

圖 1:檢查的已識別插入片段在 PDB 6VXX 電子顯微鏡結構(Walls 等人,2020 年)中

在低溫電子顯微鏡結構數據中找不到紅色突出顯示的部分。

圖 1 中的 6 個比對序列(Sørensen et al., 2020) 在缺失的序列中加下劃線。 粗體氨基酸表示第一個和最後一個氨基酸用於構建缺失部分介於兩者之間的結構。 參考 Sars-CoV-2 序列插入 6 與 6VXX 中的序列不同。

作者指出,設計的突變菌株缺乏弗林蛋白酶切割位點殘基使用。

概括一下我們疫苗論文中的圖 2,有 6 個插入物使 SARS-CoV-2 Spike 在結構上很特殊。

它們是 SARS-CoV-2 Spike 的獨特指紋,值得強調以支持這一觀點; 並且有五個顯著特徵加強了實驗室中故意操縱的案例。

1.刺突蛋白的主要部分具有類人體結構域,具有成熟的傳輸適應性。解析具有 6 個氨基酸滾動窗口的尖峰蛋白表明,6 個氨基酸窗口中有 78.4% 與人類相似。

這意味著近 80% 的刺突蛋白具有內置的隱身特性相似。因此,它是非常適合人類共存的病毒。如此高的人類相似度也意味著發生嚴重不良事件/毒性甚至抗體依賴性的高風險增強 (ADE) 除非在任何候選疫苗中使用 Spike 蛋白時採取特定預防措施:

可能不會向採用傳統方法和無辜的設計師提出的預防措施

關於目標病毒的假設,缺乏我們對其的詳細解剖。此外,重要的是,Zhan等人還指出,令人驚訝的是,這種特徵出現在第一個分離株中(Zhan 等人,2020)。這是不符合自然進化假設的東西。

←一開始就是適應人類的病毒 , 非由動物病毒自然演化而來

2. Spike 棘突蛋白 顯示具有凝聚累積電荷的新氨基酸插入物,所有這些都暴露在表面(請參考上面疫苗論文中的複製圖)。 這是一個最重要的發現,因為我們開篇提到。 物理上位於 Spike 蛋白的表面大大增加了病毒的傳染性和致病性,使這些插入物能夠參與輔助受體/帶負電的附著受體的結合,甚至如我們所發現的,與帶負電的附著受體結合細胞膜上的磷脂頭。 這樣的結果通常是增強功能實驗gain of function experiments 去創造高效的嵌合病毒的目標。 因此,這是一個強有力的操縱指標 。

3. 正電荷集中在靠近頂部受體結合基序的受體結合域上的Spike棘突蛋白。與 (2) 一樣,通過有目的操縱的假設更合理得解釋了這一點,這不是自然進化之一。從圖 2(側視圖)的 Spike 三聚體中可以看出,大多數陽性

帶電氨基酸位於Spike棘突蛋白附近或頂部,為受體結合域提供了一個pI=8.906,而 Cov-2 特定的 Cys538-Cys590 橋帶來了 526-560 的額外電荷(甚至更高的 pI=10.03)通過 Cys391-Cys525 到受體結合基序旁邊的位置(其中 ACE2受體位於)。正是這一點促進了雙模式能力,允許與 ACE2 和/或輔助受體/附件受體結合。我們假設這種 ACE2 獨立的依附和傳染性正在發生並且由 Covid-19 疾病模式臨床證明。 Zhou 等人 (2018) 也報導了這一點。受體最有可能涉及的是 CLEC4M/DC-SIGN (CD209) – 請參閱下面的討論點 (5)

圖 2:與半胱氨酸環 Cys131-Cys166、Cys336-Cys361、Cys391-Cys525、Cys538-Cys590。 可以看出,在細胞內有高濃度的正電荷表面暴露氨基酸。

位於尖峰頂部的受體結合基序旁邊的受體結構域。 帶正電荷的氨基的位置圖右側紅色圓圈中的酸指出它們的表面暴露使其可用於細胞附件如下面 (5) 所述。

上圖 1 中的插入 2 (HKNNK) 位於 Cys131-Cys166 環內,但在在以虛線顯示的 Cryo-EM 結構中被省略(Walls 等,2020)。 然而,帶電氨基酸屬於氨基酸的親水基團,最有可能暴露在表面。

4. Spike 的配置使其可以在不使用 ACE2 受體的情況下與細胞組織結合。臨床上廣泛觀察到 Covid-19 病毒會損害嗅覺和苦/甜受體的功能,紅血球、T細胞、神經元和各種組織,如腸道上皮。這些不同的目標不參與和使用 ACE2 受體結合。

頂部和周圍帶高正電荷濃度之棘突蛋白和使用帶相反電荷的附著/共受體的潛力可以促進結合和我們在 QRBD 中詳細發布的感染性一般作用模式中的感染。( 2018 年Zhou P等人)。

2018年發現一種他們命名為SADS(豬急性腹瀉綜合徵)的新型冠狀病毒可以感染 。在不使用 ACE2受體、氨肽酶 N (APN) 或二肽基肽酶 4 (DPP4) 的情況下侵入腸道殺死仔豬。我們對 SADS Spike S1 蛋白進行了 Blast 分析,沒有發現 ACE2 RBM 的踪跡。

這一點的重要性將在下一點和下一節中變得清晰

5. 結合受體 CLEC4M/DC-SIGN(C 型凝集素結構域家族4 成員 M (CLEC4M)/樹突狀細胞特異性細胞間粘附分子-3-抓取非整聯蛋白 (DCSIGNR),也稱為 CD209)電荷的位置和濃度(Marzi 等,2004)。

分析 CLEC4M 結合受體顯示了一個總量 pI=5.23,其中 C 型凝集素尾部 274-390 的 pI=4.4。然而,由於兩個二硫鍵 Cys296-Cys389 和 Cys368-Cys381 尾部的 C 端部分被拉回到位置 296 周圍的域。

這凝聚帶負電荷的受體結構域已準備好, 與具有類似相反的SARS-CoV-2 RBD 上的 S1蛋白凝聚帶正電氨基酸結構域形成鹽橋 。這一發現令人著迷且意義重大 。

與其他人不同的原因。這與 操控Spike蛋白 本身無關:在下一節中,我們將解釋

以及我們如何相信這些功能是在 2008 年至 2015 年間開發的。這一發現表明別的東西:通過現場測試證明新發現的附件/共同受體的試驗和確認。

背景是 2018 年廣州省爆發的豬急性腹瀉綜合徵 (SADS)。假設武漢病毒研究所團隊已經發現了

新 SADS-CoV 分離株中的 CLEC4M/DC-SIGN/CD209 受體及其可與正電荷結合的事實

(參考:https://www.uniprot.org/uniprot/Q9NNX6 (CD209) 和 https://www.uniprot.org/uniprot/Q9H2X3)和

他們想要對所描述的功能進行現場測試,這樣做最佳的狀況是與進行中的病毒感染程序有所關聯 。如果這個 SADS 最初沒有 ACE2 受體結合基序(RBM),然後可以直接完成這些結合受體的嵌合能力驗證。

但是如果 SADS 確實有一個 ACE2 RBM,然後有必要刪除或不用 Spike 蛋白的 RBM 來分離出該 CoV冠狀病毒, 並在在仔豬中執行實驗,如 2018 年論文中所述,包括正式的 Koch's postulates 科霍式法則 假設驗證感染。

2018 年論文

為了研究 SADS-CoV 的受體使用情況,我們在表達三種分子中的每一種的表達 APN、ACE2 或 DPP4 的 HeLa 細胞上測試了活體或假型 SADS-CoV 假病毒感染。雖然陽性對照對 SARS 相關 CoV 和 MERS-CoV 假病毒有效,但我們沒有發現增強感染或 SADS-CoV 進入的證據,這表明這些受體中沒有一個作為 SADS-CoV 病毒進入的受體

我們假設 SADS 上有 2 個帶電結構域可能有助於結合受體綁定分別位於域 330-360 和 540-560。回想一下,我們已經確定了一個類似的高度SARS-CoV-2 上 RBD 域 (526-560) 邊緣的帶電結構,pI=10.03 通過端域 (538-590) 的 Cys-Cys 橋接直接進入 RBD 的核心(大約位置 400)。這域可以貢獻類似於可以觀察到的 SADS 的綁定。這個新的 Cys-Cys 屬性插入到 SARS-CoV-2 的 Spike棘突蛋白 在 SARS-CoV 並不存在,因此無法通過自然進化提供此類電荷增強於 RBD區 及輔助受體(Co-receptor)上。

綜上所述,我們建議將我們對 SARS-CoV-2 和剛才提到的進一步令人費解的病特徵, 來解答 這些過去”疫調病因historical aetiology”之問題 所進行操作是合理的。

我們不需要為了疫苗設計的目的, 才以疫調”歷時方法”通過過去的疾病史來考慮解決這個問題。

然而,對於一個對 Covid-19 大流行的當前和潛在的未來流行病學以及

其管理策略。因此,對於我們之前的生化分析氨基酸水平,我們現在在這裡添加一個對已發表的關於 SARS-CoV-2 的研究文獻做”法醫學解剖”的分析。我們將把這種類型的分析擴展到三個配套文章中的其他病毒。

令人遺憾的是,相關實驗室或材料不允許國際訪問,因為連中國希望分享他們的知識的科學家們都未能做到這一點,事實上,因為似乎保存的病毒材料及相關信息都已經被銷毀,由於我們自己的生化分析提供了信息,我們不得不對已目前已知發佈內容的科學文獻 補上 “已扣除額deduction”。我們駁斥這種 『先發制人的方法論』。

並非結論於 “絕對確實的觀察” 卻做出這樣的聲明 ? 是對科學邏輯的誤解 。

當個別的發現所顯示的因果關係鏈越長,尤其是來自不同學科的匯聚,對整體結論的信心越大。我們假說以下證據具有高度的可信度。

2018 年論文

冠狀病毒 S 糖蛋白通常被切割成不同的 S1 和 S2 多聚蛋白,其中包括明確定義的域,包括 S1 N 端域 (NTD) 和 C 端域 (CTD) ( 75 )。在一些冠狀病毒中,NTD 包含結合糖殘基的折疊,而 CTD 編碼受體結合域,它與各種受體結合,如 ACE-2、DPP4、CECAM1 和 CD13(75)。SADS-CoV 的目標是來自多個物種的多種宿主細胞類型,包括具有人類和非人類來源特徵的宿主細胞類型。SADS-CoV 令人驚訝的廣泛宿主範圍似乎不受 ACE-2、DPP4 或 CD13 受體使用的驅動,因為針對這些受體的抗體不會抑制人類細胞中的病毒複製,並且人類 ACE-2 受體的過度表達也不促進小鼠細胞中的複制。由於蛋白酶處理增強了 SADS-CoV 宿主範圍,這些數據也與大量文獻一致,這些文獻認為蛋白酶的可用性也是冠狀病毒跨物種傳播的關鍵調節劑 ( 76 ⇓ – 78)。

我們在表達三種分子中的每一種的 HeLa 細胞上測試了活體或假型 SADS-CoV 感染。雖然陽性對照對 SARS 相關 CoV 和 MERS-CoV 假病毒有效,但我們沒有發現增強感染或 SADS-CoV 進入的證據,這表明這些受體中沒有一個作為 SADS-CoV 病毒進入的受體(擴展數據)表 3 )。

四篇一序列相關研究論文的解釋

對相關文獻的全面回顧表明,大量直接相關的 “功能增強 gain of function”已經進行了研究。 有四項研究特別值得注意。 它們以兩種方式聯繫在一起:在科學上,第三次和第四次建立在第一次和第二次結果的基礎上,所有四個試驗在整個機構和人員上有連續性。 武漢病毒研究所是所有這些項目的主要合作者,石正麗博士是其中之一,她是研究所最有經驗的病毒學家和蝙蝠專家,貫穿所有關鍵研究項目的共同主線。

1. 2008 年,Shi 博士所在的團隊之研究導致 SARS-CoV-2 確切功能的項目, 是兩個相關聯的”功能增強”先期計劃 ,包括通過 SADS 發現的功能和

如上所述,可能在 2018 年的研究中進行了現場測試。 2008年任偉等人項目成功展示了在蝙蝠 SARS 樣病毒和人類 SARS 病毒之間交換 RBD 的技術能力:“......

發現最小插入區(氨基酸 310 到 518)足以將 SL-CoV S 從非 ACE2 轉化

與人 ACE2 結合,讓 SL-CoV S同時在結構和功能少上, 很大幅度與 SARS-CoV S 蛋白相容。

這些顯著的發現 ,在病毒起源、病毒重組 和 轉換宿主 被討論了”(Ren 等人,2008 年)。Shi石博士是該序列中第二篇論文的主要作者,(Hou et al, 2010) 和和第三篇的資深中國作者 (Menachery et al, 2015) 合著。她也是第四篇文獻其中一個合著者(Zhou P. et al, 2018)

2. 2010年武漢病毒所“特殊病毒”科的科學家與國際合作者共同開展從事“增強功能實驗” ,以增加 SARS-CoV 對人類的傳染性。

他們使用一種 HIV 假病毒來表達 7 種蝙蝠 ACE2 受體,並將它們的結合人類 ACE2 受體特性,以便選擇最好的受體,以進一步優化 SARS 樣冠狀病毒結合人體細胞的能力。 他們還發現,一些蝙蝠 ACE2 受體與人類 ACE2 受體非常接近。 這項研究提供了一個模型系統,在 2005 年至 2013 年間對中國蝙蝠種群的大量調查中 , 選擇已經用於測試的最具傳染性的 SARS-CoV 樣病毒。(Xu L 等,2016)。 這些病毒可能通過 ACE2 受體感染人類。 2012-2015 年間發現了更多新病毒(Lin etal,2017)。

3. 2015年武漢病毒所“特殊病毒”科的科學家,與北卡羅來納大學教堂山分校為多數的團隊一起聯合進行”增強功能實驗”。 他們操縱蝙蝠病毒創造了一種適應小鼠的新型嵌合病毒SHC014-MA15 , 能在人類上呼吸道細胞(2B4 Calu-3 - Chapel Hill 提供的細胞系)上增殖:(“2b 組病毒在野生型骨架中編碼了 SHC014 棘突蛋白Spike可以有效得利用多個同源直系 ACE2受體,在原代人體氣道細胞中有效複製,並在體外接種效價達到與流行毒株SARS-CoV相當的效果”)。我們建議在進一步調查中, 高度優先從教堂山分校 精準得確認實驗室記錄了 2B4 Calu-3 的確切捐贈出處。

我們注意到這裡描述的 , 提供冠狀病毒材料的武漢首席科學家,是Zheng-Li Shi 石正麗博士(“提供了SHC014 刺突序列和質粒”)。

事實上,這正是 SARS-CoV-2 的特性。複製嵌合病毒在教堂山分校進行的鼠體內實驗, 和團隊的預期相反, 小鼠肺顯示出顯著的發病機制(預計 SHC014-MA15 等嵌合病毒的產生不會增加致病性”)。 Menachery 等人據報導,可能很難開發出針對 SHC014-MA15 的疫苗。因此,我們可以看到,2015 年實驗推進了 2010 年的工作,通過在動物試驗中完善一種病毒來感染人類上呼吸道。 2015 年的作者很清楚他們創造的嵌合病毒非常危險,因為他們討論了這個事實。在他們研究的機會/成本中,他們建議

“在為未來新出現的病毒提供準備時,必須在以下情況下考慮這種方法”

美國政府要求暫停 增強功能 (Gain of Function) 研究”(此後已取消)。他們也推測“審查小組可能認為類似的研究風險太大而無法進行,因為在

不能排除哺乳動物模型。” 這個實驗肯定是創造了具有針對人類上呼吸道的極高傳染性潛力的 “嵌合病毒”。然而一個令人驚訝的觀察是 ,該論文指出,該研究聯盟有權繼續進行這項研究。看起來針對這種嵌合病毒的”增強功能”工作仍在繼續。我們從論文作者中推斷出這是在武漢病毒研究所完成的。

4. 如前所述,2018 年,石博士的同事Peng Zhou 周鵬和其他人一起調查了一次與廣東省一起致命的豬急性腹瀉綜合徵(SADS)有關的冠狀病毒爆發。這篇論文涉及到仔豬在腸道中有一個組織特異性感染位點,並且證實了蝙蝠 Covid 的性質, 這種新的 SADS 作為致病因子得到了證實。 25,000 頭小豬死亡。然而,真正有趣的 ,這項研究的一部分報告說,為了識別 SADS CoV 使用的受體,研究了已知的冠狀病毒宿主細胞受體: 血管緊張素轉化酶 2 (ACE2)、氨基肽酶 N (APN) 和二肽基肽酶 4 (DPP4)。這些受體都不起作用。但在他們的論文中,作者間接地透露 它們以早先提出的方式表達和測試新受體的能力。重新組合的模式 在 2010 年的工作中得到了證明和報告。因此很明顯,SADS 是一種利用新組織特異性結合域的冠狀病毒 CoV 感染;除了說它不是最著名的三個中的任何一個 , 作者沒有提供關於病毒在仔豬中使用哪種受體的暗示。我們在上面補充了“已扣除額deduction”。豬隻免疫力系統當然與人類非常相似。

現在回想一下 Menachery V.D 等人在 2015 年的研究表明,他們的嵌合病毒 SHC014-MA15 可以相反於他們的預測,非常成功地感染來自細胞系 2B4 Calu-3 的原代人上呼吸道上皮細胞 (HAE)。考慮到這一點,我們接下來觀察到,在 Covid-19 大流行中,感染早期的一個充分報告的症狀是味覺喪失、頭痛和喉嚨痛。我們在 QRBD 文章中詳細討論了這個問題。但總結一下:在2015 年在一篇研究綜述(Workman 等人,2015 年)中討論了苦/甜味受體以及這些受體所起的作用 介導氣道免疫功能。他們得出這樣的結論:“在過去的幾年裡,味覺受體已經出現作為調節哺乳動物呼吸道先天免疫防禦的關鍵參與者。其中的幾種氣道細胞類型,包括纖毛上皮細胞、孤立的化學感應細胞和支氣管平滑肌細胞,均顯示利用味覺受體的化學反應特性。”

因此,我們假說 Spike 的重建歷史病因學如下:

2008 年,Zheng-Li Si 石正麗博士和 WIV 同事成功展示了,在蝙蝠 SARS 樣病毒和人類 SARS 病毒RBD 之間交換 RBD 的技術能力。

在此基礎上,2010 年的工作(Hou 等,2010)完善表達了人體細胞上受體的能力。在這些基礎上,核心的”增強功能”工作支撐了發生了 SARS-CoV-2,攜帶 WIV 刺突和質粒材料成功地與 UNC 教堂山分校提供的人類上皮細胞結合。這項工作(Menachery 等人)產生了一種高度傳染性的嵌合病毒,該病毒針對人類上呼吸道進行了優化。

為了支持這一假設,Lu (Lu et al, 2020) 和 Jia (Jia et al, 2020) 目前都有,在

2020 年 1 月和 4 月,表明 SARS-CoV-2 具有蝙蝠 類SARS病毒的骨架,但攜帶來自人類 SARS病毒 的 RBD 。

和我們一樣,Zhan等人也注意到從第一個分離株開始對人類的異常適應。在 2015 年的教堂山工作中,僅討論了 ACE2 受體。然而,2018 年 Zhou P. 等人展示了複製其他相同基因受體(如 APN 和 DPP4)的能力,並將這些受體與鑑定的(腸道)組織特異性 SADS-CoV 進行測試和比較。

然後,在 2019-20 Covid-19 大流行中,出現出大量 苦/甜受體受損的症狀的

報導。綜上所述,這意味著通過採用剛剛推導出的 2015 年之後獲得的見解,進一步優化 2015 年嵌合病毒 ,額外結合,例如氣道上皮受體苦/甜特異性受體/輔助受體 。這將有助於解釋與 SARS-CoV-2 相關, 卻令人費解的高傳染性和病理學,因此也有助於解釋其傳播的流行病學。

結論

我們已經推斷出已發表研究的內在邏輯,這導致了 SARS-CoV-2 的多項確切功能,包括來自不同種類的來源一致性,研究階段的時機和指定機構和個人記錄能力的發展。這些符合了準則的意義,在這個重建的歷史病因學中的時間、代理人和地點,以對說明產生足夠的信心來扭轉舉證責任。從今以後,那些堅持認為 Covid-19 大流行源於人畜共患病的人, 需要在斷言他們的證據具有說服力之前,需要更準確去辯解 ,為什麼大多數這種更簡略式的描述(自然演化)已被證明是錯誤的。

尤其是,正如我們所指出的,我們注意到他們在使用證據時出現了令人費解的錯誤。在我們的配套文章中,類似法醫剖析的方式,我們將探索用於支持人畜共患病轉移假設的主要證據。在兩者中這篇文章和下一篇我們都不去揣測動機。

奧斯陸 和倫 敦 2020 年 7 月 1 日