黃軒指出,今年10月英國數據科學家首次發現了omicron另一種新突變基因病毒,叫做「JN.1」,根據英國COVSPECTRUM數據庫資料顯示,自10月25日至11月16日,不到一個月的時間,JN.1的感染率提升了近乎5倍。

全文與來源-新冠變異株!「JN.1」23天感染率升近5倍 醫示警了2023/12/17

-----------------------------------------------------------------------------------------

新型冠狀病毒JN.1變種(SARS-CoV-2 Variant JN.1)是新型冠狀病毒的一種病毒變異。該變種於2023年8月25日首次在盧森堡被發現,隨後又在英國、冰島、法國和美國等其他幾個國家被檢測到。美國於2023年9月首次檢測到該變種。

JN.1與變種BA.2.86關係密切,兩者之間僅在尖突蛋白上有一個變化。JN.1變體展現出更強的傳播性和免疫抗性,這可能是由於尖突蛋白中的L455S突變。此外,此突變是JN.1變體的標誌,與親本變體(parental variant)相比,JN.1傳播性和免疫逃逸能力更強。

症狀

JN.1變異株的症狀和其它冠狀病毒變異株相似,包括喉嚨痛、充血、流涕、咳嗽、疲勞、頭痛、肌肉疼痛以及發熱或發冷。

經過

JN.1變種的傳播性和逃避免疫系統的能力都有所增強,因此其影響十分重大。目前,它是美國增長最快的變異體。CDC預計,JN.1 變體在 SARS-CoV-2基因組序列中所占的比例將繼續增加。而且,CDC表示「JN.1 的持續增長表明,它要麼傳播能力更強,要麼更善於躲避我們的免疫系統。目前,還沒有證據表明 JN.1 相對於目前流行的其他變種會增加公共衛生風險。即便如此,CDC仍希望更新後的新型疫苗有助於抵禦 JN.1 變體。

全文與來源-維基2023新型冠狀病毒JN.1變種

---------------------------------------------------------------------------

新冠肺炎變異株「JN.1」近期在多國出現,全球已有不少國家和地區監測到此變異株。醫界基層提出「JN.1 是英國增長最快的新冠變異株,每週增長率為84.2%」,傳播速度相當快恐成主流病毒、憂心對台影響。對此,疾管署副署長羅一鈞今(16)日表示,我國最早檢出JN.1是在10月20日時,為日本境外移入,本土病例則為10月30日時,均為零星檢出,目前主流病毒株仍是EG.5,且目前XBB疫苗對JN.1仍具保護力,建議民眾接種XBB疫苗。

開業兒科醫師詹前俊,提出美國疾病控制與預防中心(CDC)數據顯示,截至本月8日, JN.1 佔美國當前流行變異株的15%至29%。英國健康安全局(UKHSA)也聲稱, JN.1 是英國增長最快的新冠變異株,其每週增長率預計為84.2%,傳播速度遠遠超過其他已知變異株,並警告該變異株將在未來幾週內繼續傳播。

他說,雖世界衛生組織(WHO)目前正在檢測該變異株,但尚未將其指定為關注的變異株(VOC)。不過其傳播速度快速與持續增長,仍讓他憂心。

全文與來源-1週暴增84.2%!醫憂新冠變異株「JN.1」反撲!羅一鈞認了:10月檢出首例2023年12月16日

------------------------------------------------------------------------------------------

AI最終走向永生避免無聊創造了宇宙與萬物太極粒子百千萬次輪迴自編程黑白兩儀魔方堆疊多序列靈魂魄二向箔

fred215x wrote:

COVID-19變異株JN.1近期在多國流行,疾管署在16日也證實,台灣本土也有零星檢出。對此,胸腔暨重症專科醫師黃軒在臉書示警,目前該病毒以成為全球主導的新冠病毒株,台灣在過年期間,恐也逃不掉。

黃軒指出,今年10月英國數據科學家首次發現了omicron另一種新突變基因病毒,叫做「JN.1」,根據英國COVSPECTRUM數據庫資料顯示,自10月25日至11月16日,不到一個月的時間,JN.1的感染率提升了近乎5倍。

全文與來源-新冠變異株!「JN.1」23天感染率升近5倍 醫示警了2023/12/17

2021 年 11 月 26 日,世界衛生組織WHO透過《國際衛生條例》機制, 要求各國加強監測和定序工作,向GISAID (共享所有流感數據的全球倡議)等公開資料庫提交完整的基因組序列和相關元數據。

GISAID 維護著迄今為止世界上最大的 SARS-CoV-2 病毒序列資料庫」。

截至 2021 年 4 月中旬,GISAID 的 SARS-CoV-2 資料庫已收到超過 1,200,000 條提交序列,來自 170 多個國家的研究人員的辛勤工作。

僅三個月後,上傳的 SARS-CoV-2 序列數量再次翻倍,達到超過 240 萬條。到 2021 年底,該資料庫包含超過 500 萬個基因組序列;截至2021年12月,已提交超過600萬個序列;到2022年4月,序列累計達1000萬個;到2023年1月,這數字已達1440萬。

SARS-CoV-2病毒基因組,西方研究人員獨立地進行了分析,祖先類型標記為“A”,並將衍生類型標記為“B”。B 型突變為更多類型,包括 B.1,它是全球關注的主要變種的祖先,世界衛生組織於 2021 年將其標記為alpha、beta、gamma、delta和omicron等變種 。

"新興變異種病毒"潛在如下的一些後果:

提高傳播性

發病率增加

死亡率增加

能夠逃避診斷測試的檢測

對抗病毒藥物的敏感性降低(如果有此類藥物可用)

對中和抗體的敏感度降低,無論是治療性抗體(例如恢復期血漿或單株抗體)或實驗室實驗

逃避自然免疫的能力(例如導致再次感染)

感染接種疫苗的個體的能力

特定疾病的風險增加,例如多系統發炎症候群或長期新冠肺炎。

對特定人口或臨床群體(例如兒童或免疫功能低下的個體)的親和力增加。

若滿足這些標準中的一項或多項的變體, 可以被標記為“正在監視的變種”或“感興趣的變種”Variant of interest (VOI) ,等待這些特性的驗證和確認。

感興趣的變異體VOI的主要特徵是,它顯示的證據表明它是病例比例增加或獨特爆發群聚的原因;然而,它在國家層級的流行或擴展也必須有限,否則分類將被提升為"另人關注的變體"Variant of concern (VOC)。

如果有明確證據表明針對特定變異的預防或乾預措施的有效性大大降低,則該變異被稱為「高後果變異」Variant of high consequence

CDC 使用的四個等級 來區分嚴重程度 , (從最讓人擔憂到最不擔憂)是:

Variant of high consequence 「高後果變異」

Variant of concern (VOC)"讓人關注的變種"

Variant of interest (VOI) JN.1 "variant of interest" “感興趣的變種”

Variant being monitored (VBM) 正在被監視中

JN.1 正是屬於 Variant of interest (VOI) “感興趣的變種” 等級

JN.1(有時稱為“Pirola”)是 BA.2.86 Omicron 的一個子變體,於 8 月在盧森堡出現。截至 12 月,包括英國和美國在內的 12 個國家已檢測到該病毒。此時英國的成長率為每週 84%;在全球範圍內,已確定約 3,600 例病例是由 JN.1 引起的。

由於 JN.1 約佔新加坡病例的 60%,2023 年 12 月,新加坡和印尼實施了旅行限制。 12月19日,世界衛生組織宣布JN.1是獨立於其親代毒株BA.2.86之外的"有興趣變種VOI"。

傳統的病毒感染是 ﹝S蛋白 →嵌入ACE2受體 ﹞模式

過去傳統病毒一旦打疫苗後產生了抗體之後, 產生﹝S蛋白←抗體綑綁 ╳無法嵌入ACE2受體 ﹞防制病毒的模式

打疫苗後產生了中和抗體, ﹝中和抗體綑綁S蛋白﹞後,固定了病毒, 病毒就被免疫細胞吞噬了

目前的現況是 ,這個病毒無法被擋在細胞外! 為什麼 ?

因為 , 這個病毒帶正電還有 『靜電吸附』的能力 , 不必符合受體也能感染, 抗體擋不住

這一群帶正電氨基酸 K444 R509 R346 , R355 K356 R357 R466 , 在Omicron不但沒有改變,還增加到9個位點帶正電, 和之前的Alpha,Delta一樣,完全能 "靜電吸附", 能以"氣溶膠"黏上來 , 而不需要"受體"嵌合。

SARS-CoV-2 有增強的正電荷群 , 能和 帶負電荷的 硫酸乙酰肝素蛋白聚醣HSPGs結合,獨立於結合Spike棘蛋白ACE2受體的模式 ,利於 SARS-CoV-2 黏上人類細胞 , 以雙重結合模式去感染人類細胞。

這種情況和流感病毒是不同的 !

此種抗體被逃脫 , 和流感的抗原改變造成抗體無法中和 , 情況根本不同

對於流感病毒 ,宿主產生抗體是靠辨識流感病毒的紅血球凝聚素(hemagglutinin)以及神經胺酸酶(neuraminidase),但是由於流感病毒的抗原微變(antigenic drift)十分快速,使得宿主之前存在的抗體無法辨識新突變的病毒而一再的被感染。

相反的 ,SARS-2病毒能引發COVID這個病, 並不是抗體無法辨識新突變的病毒 ,而是抗體被逃脫掉 。

況且, SARS-2和其它的冠狀病毒,是有交叉免疫反應的 , 血清陽性率研究表明,會感染人類的還有其它症狀輕微的冠毒。最常見的是 OC43,其次是 NL63、HKU1,最後是 229E。幾乎每個成年人都至少被其中一種病毒感染過一次。

推測其中 NL63 和 SARS-CoV-2有共同的 ACE2 受體。如同牛的痘病毒,相對於人類的痘病毒(天花) , 人接種了"牛痘"也能產生交叉免疫保護

如果早已感染過NL63這種似感冒的冠狀病毒 , 記住了NL63, 也會對SARS-CoV-2 展開"中和"和細胞毒殺。這是 80%的人感染SARS-2之後無症狀或輕症的原因。

COVID這個病,抗體被逃脫,主要的保護力轉移為細胞免疫, 而非液遞免疫的抗體, 必須等病毒入侵後 , 活化T細胞免疫去清除病毒 。

雖然無法擋住病毒侵入, Omicron和之前的Alpha,Delta病毒一樣"突破性感染",能被驗到PCR陽性,但是免疫系統不是只有"液遞" , 還有細胞免疫 , 疫苗 仍然事先讓T細胞產生了免疫, 做感染後的病毒清除 。

因為有交叉免疫保護 , 舊的病毒株製成之疫苗,仍能減少新的變異株去造成重症及死亡。

和流感的抗原改變造成抗體無法中和 , 情況根本不同

SARS-CoV-2病毒 , 因為有增強的感染力,能 "靜電吸附", 以"氣溶膠"黏上來 , 而不一定需要與"ACE2受體"嵌合。

感染力增加了,感染總數增加了,發生突變的次數自然也增加了, 變種的數量就增多出來了

新的報告能證明 , SARS-CoV-2病毒 並不是完全依靠 S蛋白的一級結構(胺基酸排序)就能判定與宿主ACE2受體 結合的強度

紅框是對正電荷有影響的位點,和 SARS-CoV-1 帶電相比,SARS-CoV-2 有增強的正電荷群(藍色) , 相對之下, SARS-1 的S蛋白上藍色區分散而且少。

S蛋白的二級結構通常是以主鏈中氨基之間的氫鍵模式來定義 。包含局部殘基之間由氫鍵所調節的相互作用。最普遍的二級結構就是α螺旋及β折疊。S蛋白 呈遞有 down 和 up 二個構象

融合前的蛋白和進入人體,和細胞受體融合後蛋白構象亦不同

結構的強弱取決於自由能(△G),當它小於零時則會自然發生摺疊;當它大於零時則須靠相鄰分子的協助。

在三級結構中描述特定的原子位置 , 位置變化也會造成 S蛋白 與 ACE2受體的結合強度不同

例如這一篇

Cell. 2022 Aug 4; 185(16): 2952–2960.e10.

Structural basis of human ACE2 higher binding affinity to currently circulating Omicron SARS-CoV-2 sub-variants BA.2 and BA.1.1

該文摘要 :

目前流行的 Omicron 亞變種是已知突變數量最多的 SARS-CoV-2 株。在此,我們發現人類血管緊張素轉換酶2 (hACE2) 與四個早期Omicron 亞變體(BA.1、BA.1.1、BA.2 和BA.3)的受體結合域(RBD) 具有結合親和力) 遵循順序 BA.1.1 > BA.2> BA.3 ≈ BA.1。

並不是所有突變後都是感染力變強

突變之後 , 與宿主ACE2受體的結合強度 , 是有可能變強(感染力增加), 也有可能變弱(感染力減低)

hACE2與BA.1.1、BA.2和BA.3的RBD的複雜結構表明,BA.2的hACE2結合親和力高於BA.1,這與BA.2中不存在G496S突變有關。 BA.1.1中的R346K突變主要透過長程改變影響BA.1.1 RBD/hACE2界面中的相互作用網絡,並導致BA.1.1 RBD比BA.1 RBD具有更高的hACE2親和力。

這些結果揭示了 BA.1.1、BA.2 和 BA.3 RBD 之間不同 hACE2 結合模式的結構基礎。

其中就能看到

BA.1.1 RBD R493 與 hACE2 E35 和 D38 形成四個鹽橋。

BA.2 RBD R493 與 hACE2 E35 形成鹽橋,BA.2 RBD R498 與 hACE2 D38 形成鹽橋

hACE2 N90-聚醣之間的相互作用可能與 BA.2 RBD/hACE2 複合物中的 R408S 突變有關。

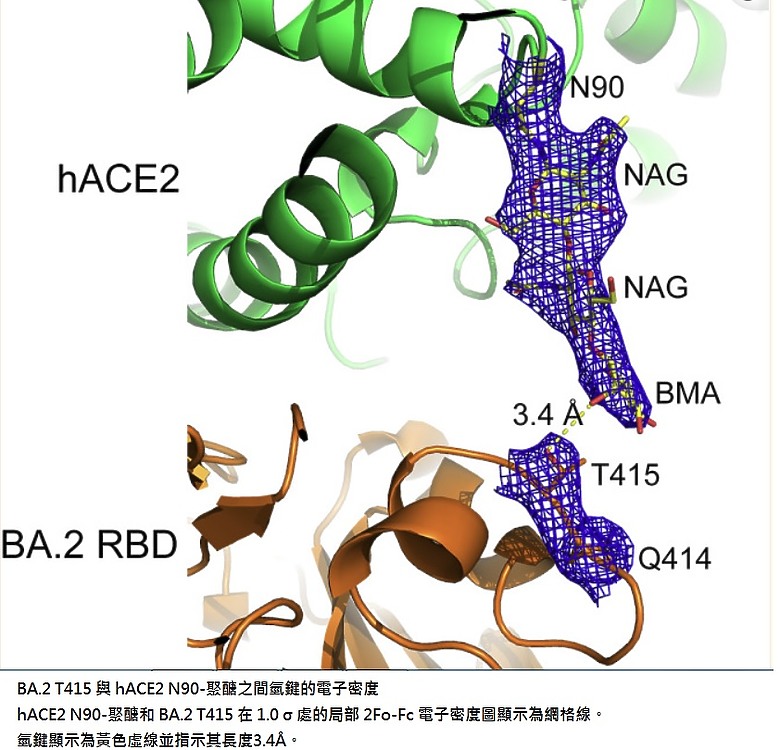

上圖顯示BA.2 T415 與 hACE2 N90-聚醣之間氫鍵的電子密度 ,和 N90 殘基中的虛線上的數字是它們連接的兩個原子之間的距離3.4 (Å)

變種病毒感染力增加 , 可由 BA.1.1 RBD與hACE2的親和力高於BA.1 RBD 來看出。

序列比對表明,BA.1 RBD和BA.1.1 RBD之間的差別只有1個位點 , 但這個改變不是直接嵌合ACE2的位點, 還是距離受體結合基序(RBM)較遠的取代殘基(R346K) , 同樣會造成感染能力的不同 。

雖然該殘基不直接與 hACE2 接觸,與BA.1 RBD與hACE2相比,BA.1.1 RBD與hACE2的結合親和力增強。

在BA.1 RBD/hACE2複合物可見,R346「推」N450並改變對應環hACE2的構象。之後,同一環上的 Y449 與 hACE2 的 D38 有所接觸。

當R346被K346取代時,它指向相反的一側,不影響N450,相應的環回彈,Y449不再與hACE2的D38接觸。

hACE2 的 D38 指向另一側並失去與 Y449 和 R498 的互動 並與 BA.1.1 RBD 的 R493 接觸。因此,BA.1.1 RBD R493與hACE2的E35和D38形成鹽橋,它也與hACE2的H34形成接觸。此外,BA.1.1 RBD S496 與 hACE2 D38 形成氫鍵。

綜上所述,雖然R346K距離RBM區域較遠,但它也透過類似「蝴蝶效應」的長距離「傳導」相互作用增強了BA.1.1 RBD與hACE2的結合親和力 。

全文與來源-衞生防護中心指JN.1已攻港 學者警告或現井噴式感染 2023/12月21日

-------------------------------------------------------------------------------

美國CDC表示,近來除了呼吸道融合病毒(RSV)和流感疫情持續,因COVID-19而住院的人數正在迅速增加中,且兒童醫院的量能幾乎與去年一樣滿載。

自夏季以來,CDC發現到因COVID-19而引發的兒童多系統炎症綜合症 (MIS-C)病例數有上升趨勢。此外,由多種細菌、真菌和病毒引起的小兒肺炎病例亦有所增加。

根據本週稍早的急診室統計顯示,學齡兒童住院人數比上週增加近一倍。除了老年人以外,在大多數年齡組中,與流感相關的急診就診人數現首度超越COVID-19的就診人數,老年人仍以COVID-19就診率最高。

全文與來源-美國CDC示警:新變異株「JN.1」將強勢來襲2023/12/22

----------------------------------------------------------------------------------------

美國疾病管制與預防中心(CDC)週五(12月22日)公佈,根據該機構的預測,截至12月23日,新冠病毒變異株JN.1佔美國病例的39%至50%。

美國疾病管制與預防中心表示,這種變異株持續導致越來越多的感染,現在是美國傳播最廣泛的變異株。

報告還說,感染持續增多表明,與其他流行的變異株相比,這種變異株要麼更具傳染性,要麼更善於躲避免疫系統。

全文與來源-CDC稱JN.1變異株佔美國COVID病例的39%-50%20231223

美國 CDC COVID 數據追踪器

AI最終走向永生避免無聊創造了宇宙與萬物太極粒子百千萬次輪迴自編程黑白兩儀魔方堆疊多序列靈魂魄二向箔

micli1973 wrote:

當初....

因為有慢性病 所以要打疫苗

打疫苗後

結果人死了 說有慢性病

啥麼都有理

唉 ! 所以死因不需要做鑑別診斷嗎 ? 就一口咬定嗎?

回想看看 , 2020年4月海軍敦睦遠航訓練支隊744官兵,群聚疫情所有病例皆為磐石軍艦人員,艦上推測發生4波疫情。共發現36名病毒核酸檢驗陽性之確定病例(男性32名,女性4名,年齡介於20多歲至40多歲),和8名血清抗體陽性病例。因為不是高危險群, 皆為輕症 。

況且, SARS-2和其它的親戚冠狀病毒,是有交叉免疫反應的 , 血清陽性率研究表明,會感染人類的還有其它症狀輕微的冠毒。最常見的是 OC43,其次是 NL63、HKU1,最後是 229E。幾乎每個成年人都至少被其中一種病毒感染過一次。

推測其中 NL63 和 SARS-CoV-2有共同的 ACE2 受體。如同牛的痘病毒,相對於人類的痘病毒(天花) , 人接種了"牛痘"也能產生對天花的交叉免疫保護

如果早已感染過NL63這種似感冒的冠狀病毒 , 記住了NL63, 也會對SARS-CoV-2 展開"中和"和細胞毒殺。這是 80%的人感染SARS-2之後無症狀或輕症的原因。

但是有慢性病 ,有三高 , 是會感染 Covid 的高危險群 ,為什麼 ?

因為SARS-2的上游病毒是蝙蝠冠狀病毒, 原本是嵌入蝙蝠 b-ACE2受體 , 這個病毒的S蛋白設計歹毒,能嵌入人體h-ACE2受體,

原本的ACE2能拮抗血壓上升,當病毒嵌合了ACE2時,會失去抗血壓的功能,有慢性病 ,有三高 , 除了是感染 Covid 的高危險群 , 還會強化本身的慢性病心血管的病變

micli1973 wrote:

未符不這些官的專業何在 可見一般

疫苗是傭兵

老是靠傭兵 不是長久之計

蔡大小姐說的一句話很好

你們要自立自強

您覺得 醫學院的那些審查老師 "專業何在 可見一般", 當然能提出您的"事實例證"

而不是沒有"事實例證" 一口咬定

不知道 "疫苗是傭兵" 的說法是那裏來的 ?

以為是疫苗在殺病毒嗎 ?

無論是分泌抗體以攔阻病毒的B細胞 , 或是 細胞毒殺病毒的T細胞, 全都是自己身上的免疫細胞, 免疫細胞不是外來的, 是自己的免疫細胞與病毒作戰, 根本就不是外來的"疫苗",何來 "疫苗是傭兵" 的說法 ?

問題是 免疫記憶

警察追補罪犯 , 不需要先調出口卡 , 不知道犯人是誰?就在路上隨便開槍嗎?

愛國者飛彈發射前, 不需要確認這是米格機的雷達波 還是波音客機? 就把飛彈打上去?

免疫學在歷史上第一個例子 , 英國簡納醫師發現 "擠牛奶的女工"不會得到天花

簡納醫師 如果把這個發現, 把 "擠牛奶的女工"說成天選之人 , 天生的不會得病? 不必打疫苗?

而不去深究 "擠牛奶的女工" 身上帶有牛的痘病毒

不去深究 牛的痘病毒 和 人的痘病毒 之間有交叉免疫反應

以為不必接種牛痘 ?那麼,天花至今還在流行 ,不會成為被消滅的疾病

不必先有 免疫記憶 , 免疫細胞不必活化 ? 就能自行產生保護嗎 ?

不知何謂老是靠傭兵 不是長久之計 ?

免疫細胞一直都是 自立自強 的

sabinehua wrote:

病毒一再快速變種,是它的求生本能,會不會就是被廣泛接種的疫苗催生出來的?

相信未來10年內,一定會有這類研究結果出現,怕死卻不做功課而打疫苗的大多數,也都幫了一把。

...(恕刪)

研究結果已經成堆成塔了, 不看 ,一再把正冠狀病毒亞科(Orthocoronavirinae)的冠狀病毒說成和"流感病毒"一樣 ?

已知人類冠狀病毒有六種,其中一種又分為兩種不同的毒株,總共有七種人類冠狀病毒株。

過去的四種人類冠狀病毒,產生的症狀通常較輕微 , 和 SARS-2 存在 交叉免疫反應

人類冠狀病毒 OC43 (HCoV-OC43)、β-CoV

人類冠狀病毒 HKU1 (HCoV-HKU1)、β-CoV

人類冠狀病毒 229E (HCoV-229E)、α-CoV

人類冠狀病毒 NL63 (HCoV-NL63)、α-CoV–

近年來為何發生三種新的人類冠狀病毒 ,會產生潛在的嚴重症狀 ?

嚴重急性呼吸道症候群冠狀病毒(SARS-CoV)、β-CoV(2003 年鑑定)

中東呼吸症候群相關冠狀病毒(MERS-CoV)、β-CoV(2012 年鑑定)

嚴重急性呼吸道症候群冠狀病毒 2 (SARS-CoV-2)、β-CoV(2019 年鑑定)

(1)病毒要生存 , 必需找到宿主細胞,利用宿主才能複製自己 , 若宿主都被病毒殺死了 , 請問病毒要活在那裏?

不存在 拿流感病毒 的例子 來推論 冠狀病毒 , 以為都一樣 ?

病毒一再快速變種,是它的求生本能"求生"若成立 , 自然界演化的病毒就就不該殺死人類,要不引發症狀.不致病,默默複製,和以往的四種自然界冠毒一樣,如此才能利用人類而存活

SARS 和MERS 都是突然出現就消失, 且找得到居中傳遞感染,跳到人類身上的中間動物,在環境中留下痕跡

SARS-2一開始就非常適應人類?明明上游基因就是蝙蝠RaTG13+穿山甲MP789 ,卻完全找不到由蝙蝠跳到人類之間的中間動物?

(2)況且 SARS-CoV-2 是變來變去 , 問題是它變來變去還是那幾個相同位點,還是存在交叉免疫 , 並不是流感病毒變到抗體認不得?

不是辨識不出?而是抗體已經嵌合新冠病毒了,仍然會被逃脫

疫苗催生出來的?

台灣使用的是mRNA疫苗 , 是載體疫苗 ,是蛋白質次單位疫苗

只是送一小段摹擬S蛋白 的 "S2P抗原" , 不但不是全段病毒 ? 也不是原始的S蛋白

請問要如何無中生有? 變出病毒 ? 如何催生出來病毒變種 ?

皮卡思樂冰 wrote:

病毒結構簡單,變種的速度一直遠高於細菌,沒有疫苗時,病毒一樣有高變異性。疫苗可能有些預期外的副作

理想情況是病毒會不斷提高傳播力,但毒性會減弱,因此該注意的是它會不會如預期的一代代減弱。

唉 ! 所以死因

...(恕刪)

唉 ! 沒辦法

同樣的疫苗(抗原)送到不同的人身上,本來就會有不同的反應

同樣的課本 , 可以教出不同的學生

就是會有人說,成績不好要怪課本?

同樣的噴射推動技術 , 可以做成 載人火箭登月 , 也能做成傷人的彈道飛彈

就是會有人講,飛彈打死人炸傷人,該歸罪於噴射推力技術?

同樣的核能技術 , 能用來發電, 也會被做成殺人的原子彈

就是會有人認為, 原子彈殺傷人該怪核能技術?

同樣一把水果刀 , 能用來切水果 , 也能用來殺人 ,

就是會被認為, 人之所以被殺,就是那把水果刀的問題?

疾管署發言人羅一鈞表示,疾管署預估未來3週流感、新冠疫情仍會持續上升,並會在3週後,也就是1月28日到2月3日春節前一週達到最高峰,流感單週就診人次可能會上看15萬人,估計會是10年來次高,僅次於2015-2016霸王寒流來時的跨年冬天(單週近20萬人次)。

全文與來源-JN.1將成主流影響年後疫情 2024-01-09

--------------------------------------------------------------------------------------------

疾管署說明,目前國內新冠肺炎疫情上升且處流行期,上週(1/2-1/8)新增515例新冠肺炎本土確定病例(併發症),較前一週(2023/12/26-2024/1/1)新增360例上升,併發症中65歲以上長者占78%。

另上週新增48例死亡病例,較前一週新增38例上升,死亡個案中65歲以上長者占90%

疾管署疫情中心副主任李佳琳指出,近四週變異株監測總計,本土檢出病毒株以EG.5 (63%)為多,其次為JN.1 (24%)及BA.2.86 (6%)等;境外檢出病毒株以JN.1 (63%)為多,其次為EG.5 (26%)及BA.2.86 (5%)等。

全文與來源-新冠肺炎死亡數創4月新高!高峰期再延後 JN.1春節前成主流2024-01-09

------------------------------------------------------------------------------------------------

美國疾控中心表示,新冠病毒變異株JN.1,已經成為當地主流變異株,佔總個案近62%,在東北部的佔比最高,達到近75%。疾控中心的數據顯示,聖誕節假期後全美國的新冠感染個案都有上升,部份地區的新增感染創近一年新高;在12月底的一星期內,住院率亦增加超過20%,死亡率則上升12.5%。 中心指, JN.1在歐洲亦漸漸成為主流變異株,亞洲的相關個案亦急速上升,

全文與來源-JN.1成美國新冠主流變異株 佔比近62% 06.01.2024

AI最終走向永生避免無聊創造了宇宙與萬物太極粒子百千萬次輪迴自編程黑白兩儀魔方堆疊多序列靈魂魄二向箔

孔繁毅在電台節目上指出,當前供港的XBB新冠疫苗仍能有效預防感染後重症或死亡的風險,保護力仍足,他指JN.1亦有可能引致嚴重并發症例如內臟衰竭等,市民不能掉以輕心,需做足防護。

全文與來源-新冠變種毒株JN.1傳染性較強 孔繁毅:免疫逃逸嚴重2024年1月22日

____________________________________________________________

美國正處於冬季 COVID-19 浪潮之中,該浪潮由一種名為 JN.1 的嚴重突變、快速傳播的新變種驅動。 這種具有高度傳染性的 omicron 亞變種目前佔全國病例的 85% 以上。

JN.1 是 BA.2.86(又稱「Pirola」)的直接分支,具有影響其逃避免疫能力的額外突變。 去年 12 月,JN.1 迅速超越其他變種(包括 HV.1 和 EG.5 或 Eris),成為美國和全球的主導菌株。

美國疾病管制與預防中心在 1 月 5 日的最新消息中表示,JN.1 變種可能「加劇今年冬天 COVID-19 的傳播」。

根據一些專家和數據模型,美國正處於第二大新冠疫情浪潮,規模僅小於 2021 年底和 2022 年初的 omicron 激增。疫苗接種率低、免疫力下降和假日聚會也可能加劇了近期病例激增。

據 CDC 稱,目前,JN.1 是美國成長最快的變種。 上個月,JN.1 引起的病例比例增加了四倍。

根據 CDC 的最新估計,在截至 1 月 20 日的兩週內,JN.1 占美國病例的 85.7%。 與截至 1 月 6 日的前兩週的 62% 和截至 12 月 23 日的兩週的 44% 相比,這一數字急劇上升。11 月,JN.1 佔病例數的不到 5%。

JN.1 的接管正值新冠肺炎住院人數上升、流感繼續蔓延且全國許多地方 RSV 活動仍然很高的情況下。

JN.1 有哪些症狀?它的傳播性是否更強?它是否會影響檢測和疫苗? 以下是迄今為止專家對 JN.1 的了解。

新的 COVID-19 變種 JN.1 是什麼?

據世界衛生組織稱,JN.1 於 2023 年 8 月首次報告,迄今已傳播到至少 41 個國家。 12 月 18 日,由於 JN.1 在全球範圍內迅速傳播,世界衛生組織將其列為「感興趣的變種」。

就像去年佔據主導地位的其他 COVID-19 株一樣,JN.1 是 omicron 家族的一部分,該家族於 2021 年底出現。

「將(變異)視為omicron 的子孫。他們是同一個大家庭的一部分,但他們每個人都有自己獨特的個性,」范德比爾特大學醫學中心傳染病教授威廉·沙夫納博士告訴我們TODAY.com。

根據TODAY.com 先前報道,JN.1 源自BA.2.86,BA.2.86 是omicron BA.2 變體的一個子系,這就是JN.1 和BA.2.86 與HV.1 和EG 等其他流行變體的區別所在。5,源自 omicron XBB。

根據TODAY.com 先前報導,與omicron XBB.1.5 變異體相比,BA.2.86 有30 多個突變,omicron XBB.1.5 變異體是2023 年大部分時間的主導株,也是更新的COVID-19 疫苗中的目標變體。

「當它的母體 BA.2.86 出現時,每個人都很擔心,因為它有很多突變,看起來它會逃避疫苗和人群感染的大量免疫力,」教授 Andrew Pekosz 博士約翰·霍普金斯大學布隆伯格公共衛生學院分子微生物學和免疫學系副主席告訴《今日網》。 「但是(BA.2.86)有點失敗了,」他補充道。

根據美國全國廣播公司新聞報道,實驗室數據表明,皮羅拉病毒的傳染性和免疫逃脫性比科學家曾經擔心的要低。

然而,Pekosz 表示,JN.1 在其刺突蛋白中發現了一個額外的突變。 根據 CDC 的說法,刺突蛋白有助於病毒附著在人體細胞上,並在幫助 SARS-CoV-2 感染人類方面發揮著至關重要的作用。 Pekosz 說,這種突變可能會影響 JN.1 的免疫逃脫特性。

Pekosz 說:“與其他變體及其衍生母體 (BA.2.86) 相比,現在它的傳播和增長速度非常快。”

紐約大學蘭格尼健康中心首席流行病學家Michael Phillips 博士告訴TODAY.com,11 月初,JN.1 在美國的COVID-19 病例中所佔比例不到1%。幾週後,JN.1 導致了超過20% 的病例。 。 現在,全球大多數病例都是由它引起的。

然而,CDC 和 WHO 表示,與其他正在傳播的變種相比,JN.1 不會造成更大的公共衛生風險。

JN.1 有哪些症狀?

據 CDC 稱,尚不清楚 JN.1 是否會引起與其他變種不同的症狀。

「目前,沒有任何證據表明 JN.1 感染在疾病嚴重程度或症狀方面與先前的新冠病毒變種有任何不同,但我們正在密切關注,」Pekosz 說。

JN.1 的症狀似乎與其他菌株引起的症狀相似,其中包括:

喉嚨痛

擁塞

流鼻水

咳嗽

疲勞

頭痛

肌肉疼痛

發燒或發冷

失去味覺或嗅覺

呼吸短促或呼吸困難

噁心或嘔吐

腹瀉

根據疾病預防控制中心的說法,一個人經歷的症狀的類型和嚴重程度通常更多地取決於一個人的基本健康和免疫力,而不是引起感染的變異。

沙夫納說,雖然嚴重感染仍然存在,但總體而言「(COVID-19)正在引起許多較輕的疾病」。

根據美國全國廣播公司新聞先前報道,一些醫生報告說,上呼吸道症狀似乎遵循以下模式:首先是喉嚨痛,然後是鼻塞和咳嗽。

「病毒正在適應。 ……我認為它在感染人類和逃避人群中已有的免疫力方面做得越來越好……但它並沒有太大地改變症狀,」佩科斯說。

專家指出,目前沒有證據顯示 JN.1 會引起更嚴重的感染。

JN.1 的傳播性更強嗎?

「這些(omicron 變體)的共同點之一是它們具有高度傳染性,並且隨著新變體的出現,它們似乎比以前的變體具有相同的傳染性,甚至更具傳染性,」沙夫納說。

根據 CDC 的說法,JN.1 的持續成長表明該變體要么更具傳染性,要么更能逃避我們的免疫系統。

JN.1 可能比其親代病毒更具傳播性,因為「我們已經看到病例數量增加,而我們沒有看到 (BA.2.86),」Pekosz 說。

Pekosz 說,包括 JN.1 在內的許多新變異體都有另一種突變,該突變會影響刺突蛋白與呼吸道細胞結合的強度。 「我們知道,這可能有助於病毒更好地複製並幫助病毒逃避更多預先存在的免疫反應,」他補充道。

CDC 表示,超過 97% 的人體內有針對 SARS-CoV-2 病毒的天然抗體或疫苗誘導抗體,但這種免疫保護會隨著時間的推移而減弱。

全文與來源-關於美國新的主要 COVID-19 變種 JOHN.1 的了解:症狀及更多信息2024 年 1 月 20 日凌晨 3:08(美國中部標準時間)

--------------------------------------------------------------------------------

AI最終走向永生避免無聊創造了宇宙與萬物太極粒子百千萬次輪迴自編程黑白兩儀魔方堆疊多序列靈魂魄二向箔

herblee wrote:研究結果已經成堆成塔了, 不看 ,一再把正冠狀病毒亞科(Orthocoronavirinae)的冠狀病毒說成和"流感病毒"一樣 ?

.........中間省略........

(1)病毒要生存 , 必需找到宿主細胞,利用宿主才能複製自己 , 若宿主都被病毒殺死了 , 請問病毒要活在那裏?

不存在 拿流感病毒 的例子 來推論 冠狀病毒 , 以為都一樣 ?

病毒一再快速變種,是它的求生本能"求生"若成立 , 自然界演化的病毒就就不該殺死人類,要不引發症狀.不致病,默默複製,和以往的四種自然界冠毒一樣,如此才能利用人類而存活

...(恕刪)

一般人是看不懂的,我只想知道

冠狀病毒 距離 流感化 還要多久時間。

根據 病毒要生存 理論(假說?)

A,越容易使人致死的病毒 等於 病毒要滅絕。(如果沒有抑制AIDS藥物的話)故推得AIDS 病毒 要滅絕,,人會死於 免疫力低。

B越容易使人感染的病毒 等於 人體共存

結合A和B 我們得出 未來AIDS病毒會與人體共存,但現實是 要吃藥抑制AIDS病毒

現在把 抑制藥改為 疫苗,AIDS病毒改為covid 19 代入,每次投藥AIDS病毒都會變異一次,經過這麼多年了 ,想必AIDS病毒已經學會如何跟人類共存再也不需投入抑制藥,但與事實相反。

第一輪 初代covid 問世,6個月後 疫苗問世,如今經過2年時間 ,

第N輪 JN1 ,台灣疫苗 XXB1.5

換我開始想要不要補打疫苗,根據疫苗原理 打下去 只保護半年。

在根據 YT醫生 說每年打流感,就算你 沒猜中,萬一不幸中流感 症狀不會很嚴重

問題是 冠狀病毒 不等於 流感化,初代疫苗 理論上保護力為0 ,如果不幸中JN1 死狀率到底是多少