位在臺南市區內的赤崁樓,可說是聞名中外的著名景點,也是臺灣島上「資深」的人造建築之一。

說它「資深」,原因在於它的歷史可回溯至1653年。

荷蘭東印度公司在1624年進入臺灣之後,於1627年時改建初期在大員的「上鯤鯓」建立的城砦為巨大的歐式城堡,命名為Zeelandia(中譯「熱蘭遮城」)。

1652年,於臺灣本島發生郭懷一事件,荷蘭人開始感受到在臺灣本島防禦工事的不足,於是事平之後,在與熱蘭遮城一海之隔的臺灣本島海濱建立歐式堡壘,稱之為Provintia(中譯「普羅民遮城」),即為省城之意,於1653年完工。

在臺灣閩南人則稱該城為赤崁樓,這個名字也就流傳到現在。

然而,由於普羅民遮城位於台江內海畔,興建的目的主要是為了防禦臺灣本島的民變,對於海外的攻擊有熱蘭遮城可守,因此只是一個簡單的小堡壘,防禦力相當弱。

1661年,鄭成功渡過鹿耳門港道,輕易的就攻下了普羅民遮城,而後設置承天府衙門,展開明鄭統治時期。

9個月後,鄭氏攻下熱蘭遮城,荷蘭人在臺灣的統治正式宣告結束。

隨著時光流逝,數十年之後,臺灣的統治者轉換為清朝。

1786年,福安康將軍平定林爽文事件。

乾隆皇帝下令把動亂平定過程刻成十塊長方形石碑,另外製作十隻承載石碑的贔屭底座,其中九塊放置在南門附近的福康安生祠;

而贔屭底座中,除了一隻在上岸時「偷游」入海,剩下的九隻贔屭則置於同處。

這些石碑與贔屭,因緣際會的在1960年移置赤崁樓下。

到了19世紀後半,大士殿、海神廟、蓬壺書院、文昌閣、五子祠等建築,先後蓋在赤崁樓的原址上。

這時的赤崁樓成了信仰中心,各種民間信仰的聚集處。

數年之後,日本成了臺灣的統治者。

為了破除臺灣民間信仰,日本人把海神廟、文昌閣、五子祠當作醫院和學生宿舍。

然後在1921年拆除大士殿,發現了普羅民遮城的舊堡門,又發掘到東北角的荷蘭砲台殘蹟,以及通到堡壘地下室的門戶。

因此將赤崁樓稱為歷史館,並且以防空為由,在赤崁樓南方開闢「疎開空地」,就是今日所見的售票處內廣場。

1965年,再次重修海神廟與文昌閣,把建築部分樑柱更換為水泥製品,加上1960年從大南門移置的九隻贔屭與九塊石碑,就是今天我們參觀赤崁樓時所見的樣子。

這回,利用出差的夜晚來到赤崁樓,可以說是來懷舊的。

赤崁樓是老狗小時候玩耍的地方,每次來總要爬到贔屭的脖子上坐它一坐,當作是在「坐馬馬」;

赤崁樓側的樓梯,則是小時爬上爬下玩樂的空間;

至於赤崁樓內的古井與剩下那隻贔屭的傳說,則是百聽不膩的故事。

歲月持續流轉,故事代代相傳,,轉眼間,老狗已經由聽故事的小朋友,變成說故事的怪叔叔了。

希望這座臺灣本島古蹟中的「先輩」,以及這些傳說故事,都能在現代網路科技的加持下,代代的流傳下去。

位在臺南市中心的赤崁樓,是市區中少數夜間開放的古蹟。也因為它開放到晚上21:30,因此才得以利用出差的夜晚來走走。

赤崁樓是老狗小時候常來玩耍的地方,說起來真的是來懷舊的!!

赤崁樓門口的母石獅,據說原本位在府前路的文昌祠門口,因文昌祠受二戰戰火毀損,所以移至赤崁樓門口。

赤崁樓門口的左側的公石獅,和右側的母石獅是一對,都是從文昌祠移來的。

石獅後方是售票口,小時進去玩不用買票,因為臺南市民免票,現在北漂了,就只能買票參觀了。

走進大門口就看到遠方被七彩燈光裝飾的赤崁樓。

其實這些燈光裝飾已經許多年了,但它們讓夜晚的赤崁樓和白天變的不一樣。

位在赤崁樓城下廣場東側的鄭成功議和圖,,是赤嵌國際獅子會於1978年8月捐贈。

原本的荷蘭人是低頭半跪,手捧降書於鄭成功前,稱為鄭成功受降圖,

但數年之後荷蘭國會議員來臺訪問時見到後提出抗議,認為有辱荷蘭人,且按文獻記載,當年是「議和」而非受降。

因此重塑荷蘭人塑像,然後更名為「鄭成功議和圖」。

這天來正巧遇上古蹟音樂沙龍表演,這天輪到的是聚保堂,強調的是中西樂器合奏。

現場有許多長輩聆聽,顯然這樣的活動很受歡迎。

今天負責主唱的歌手,雖然已經是阿姨級的,但功力深厚呀~~~

放上一段由她所演唱的影片。

照片中左邊這3位就是今天的演奏者,分別演奏吉他、電子琴和二胡,聚保堂的堂主就是演奏二胡這位。

吉他手的歌聲也很好聽,同樣來放上一段:

看了一陣子表演後,走到城下石碑與贔屭旁。這個角度應該是夜間的赤崁樓最漂亮的角度了。

九塊石碑與九隻贔屭,小時候是可以走進去玩耍的,現在為了防止古物被破壞,遊客是不能走近石碑與贔屭的,只能遠遠的看。

這些贔屭是有個故事的:

所有贔屭的材質都是花崗岩,在大陸刻好後海運來臺。

但要上岸時有1隻「偷游」入海去,於是只剩9隻,只得在臺灣本地以砂岩為材料,仿刻1隻。

仿刻的那1隻和其中1塊石碑一同送到嘉義的東門,現在在嘉義公園裡駝著碑。

至於「偷游」的那一隻,在玩夠了之後自動游上岸,被送到南廠保安宮,尊稱為「白蓮聖母」。

廟方在贔屭背上的凹槽放清水,供信眾乞求。

以上的故事是老狗的老爸,在很多年前跟當時還是小狗的老狗說的,因為他從小住在南廠保安宮對面街上。

來張贔屭頭部的特寫。話說贔屭為龍生九子之一,長相像龜。

以老狗的看法,這10座用來載石碑的就是石龜,只是神格化為龍生九子之一。

在赤崁樓的這9隻贔屭雖然經過一百多年的風吹雨打,但看起來風化並不嚴重。

沿著赤崁樓基座前行,會見到許多面石碑,貼著城堡基座放置,上方就是從前的海神廟。

這麼多的石碑,有小碑林之稱。這些石碑上只要有「皇清」字樣,就是清朝皇帝頒發的碑,只是部分表面風化,文字難以辨識。

靠近樓梯的這座碑,「皇清」字樣很清晰。

在文昌閣的下方有個門洞,就是荷治時期普羅民遮城的入口,而在入口外有座石馬。

這隻石馬也是有故事的。

根據一旁的解說牌所云,這匹石馬原本是鄭成功墓道旁的,後來林爽文之亂時,民兵首領鄭其仁陣亡,葬於原鄭成功墓穴。

石馬不願為其仁守墓,因此在夜間蹂躪農田,而被農民斷其足。

所以照片中的石馬右前足顏色不同,是後來補回去的。

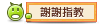

走入荷治時期普羅民遮城入口,其實深度相當有限,可能因年代久遠,城內通道早就被封閉了。

普羅民遮城入口處的地磚,形狀和現代的磚頭有相當的差別,較為扁平細長。

普羅民遮城入口內通道的盡頭。個人認為原本應該是還有通路,通往城堡上方平面,可是不知在何時被封閉了。

這塊石碑也很有故事,因為是唯一兩面被刻上字的。

這面是1893年留下來的「修理建醮各戶名」,而另一面則是日本人拆掉大士殿時,用日文刻上的「赤崁樓脩復記」,然後把大士殿那面埋入文昌閣基座中。

之後,臺南市政府整修赤崁樓時,又再將它「翻面」。

2001年時才將石碑自文昌閣基座挖出,讓它兩面重見天日。

在文昌閣下方一樣有許多石碑,照片中這2面,一面是皇帝頒發的,另一面更厲害,是聖旨。

在文昌閣下方的其他石碑。這些碑要白天來欣賞,才有機會看清楚上面寫什麼。

走到蓬壺書院外,回頭看看赤崁樓上的海神廟與文昌閣的夜景。

蓬壺書院門屋背面。

蓬壺書院是安平縣知縣沈受謙於1886年於今赤崁樓西側購地設置,後來年久失修,僅餘門屋。

蓬壺書院內展示的書院書規。

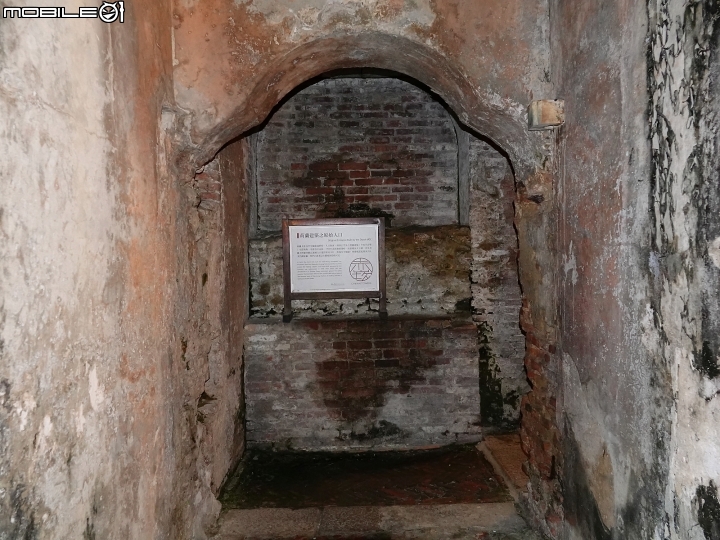

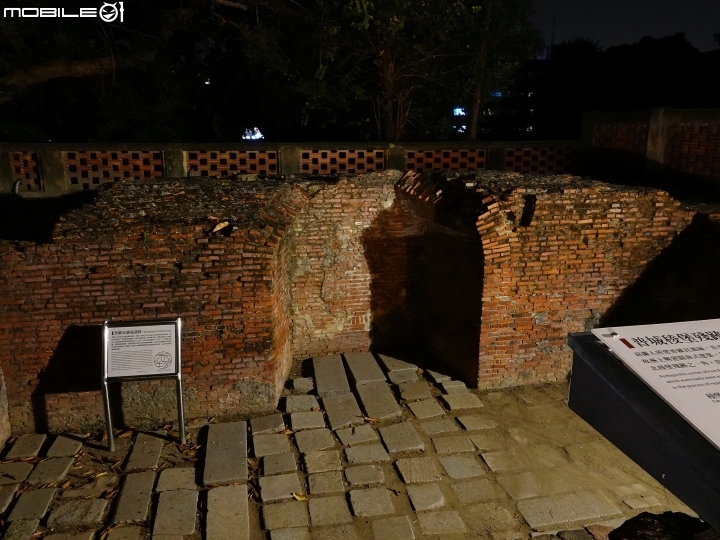

爬上赤崁樓城堡基座,往後方走就會見到普羅民遮城東北角稜堡殘跡。

在這裡還可以很清楚的看到普羅民遮城稜堡的圓拱門樣貌。

往回走到城堡上方的2大棟中式建築,照片中是文昌閣的側面迴廊。

海神廟與文昌閣的大木建築,在1965年那次的整修被更換為水泥製品。

文昌閣一樓空間,目前展示一些和赤崁樓維修有關的文物。

文昌閣一樓迴廊的大木結構,有大通、瓜柱等。

文昌閣側面照,可以見到精彩的大木結構,雖然部分被換為水泥柱,但結構仍在,值得參考。

文昌閣的正前方。由於祀奉文昌帝君,因此門口設了御路。

在文昌閣外的圍欄上有12隻小石獅,據說這些石獅造於清光緒年間,每隻的表情、外觀都不太相同。

文昌閣另一個角度的側面照。

位在文昌閣二樓屋簷的吊筒,原來一個角落需要這麼多吊筒來協助平衡。。。

文昌閣的二樓祀奉魁星。

魁星與文昌帝君、朱衣帝君、孚佑帝君、關聖帝君,合稱「五文昌」,同受士人學子尊奉。

照片中為魁星的神龕及塑像。

魁星相傳為讀書士子的守護神,家中有學子要考試的,要好好拜魁星,因為祂手中那支筆,是用來點定中試者的名字的。

因為魁星與功名有關,所以出現了學子的祈福牆。

文昌閣的門造型也有學問,上部是所謂的書卷型窗戶。

另一棟海神廟的一樓屋簷,鯉魚翻躍的藻飾,猶如魚口吐水波,層層外湧。

走回城堡平面,海神廟正前方。海神廟的本體比文昌閣來的大。

現今「赤嵌樓」匾為1966年黃杰任省主席時所留。

海神廟的正前方也設有御路。

從海神廟前向下望,古蹟音樂沙龍表演活動還在進行中,觀眾似乎越來越多。

海神廟前方的迴廊,大木結構十分精彩,但很可惜的是已經被換成水泥柱。

從海神廟前門往後門望去,會見到瓶狀的小門。

現在的海神廟早已沒有供奉神明,目前的用途類似展示館,展示一些有關赤崁樓的歷史。

照片中是先前維修時換下來的建築物配件,例如最醒目的鯉魚翻躍藻飾,還有樑上短柱。

這裡則展出過往的一些DM,文宣品等。

後方的書卷竹節造型窗,代表節節高升之意。

再走到海神廟外,見到這口古井。

傳說中,這口井內地下通道,可以通到熱蘭遮城。

印象中不知在那一任市長任內,還真的曾經派人下井探查,後來只走了一小段就撤回。

個人認為以400年前的科技,應該不可能挖出長達5~6公里,經過海底的隧道。

所以,傳說應該就只是傳說而已。

海神廟外的迴廊。不論是海神廟或是文昌閣,以中式寺廟格局來說,應都不是標準的,有前後殿之分的廟宇。

海神廟內通往二樓的樓梯,印象中小時候就已經磨損,現在又更嚴重了。

二樓展示的是戎克船,先民渡海來臺的交通工具。

往文昌閣的二樓望去,重檐歇山頂的特徵可以看的一清二楚。和一般中式建築不同的是「重檐」與「歇山」間夾著二樓,一般中式建築不會有這種夾層。

海神廟和文昌閣一樣,也是重檐歇山頂的結構,但二樓外圈的迴廊相當狹窄,僅容1人行走。

海神廟的簷下吊筒,看起來好像還是木製品。

從海神廟往赤崁樓前的庭園廣場望去。

這個廣場是日治時期以防空為由開闢的「疎開空地」,如今正好成為容納赤崁樓遊客的腹地。

荷治時期普羅民遮城的模型。

其實就實際走了赤崁樓一圈來觀察,普羅民遮城的防禦力真的不高。

以400年前的觀點來考量,城堡高度不高,面積不大,要駐重兵很明顯不可能,也難怪鄭成功一攻即破。

走回城堡下方。

這面石碑最吸引目光,它是由軍工廠所製的石碑,記錄城隍廟整修的樣子。

走過圓拱門,回到赤崁樓前方廣場。

這圓拱門不是古蹟,是老狗小時候市政府建的。

只要再放個幾十年,應該也可納入古蹟管理。

在九隻贔屭前方有一小潭水,做為民眾與古物的隔離。

沒想到水池中還有那麼多魚~~

終於找到一個可以近拍石碑的位置。這個角度應該是可以把9塊碑全拍入畫面的最近位置。

換個角度看看赤崁樓。

其實這個位罝是老狗小時候常玩耍的位置,有個橫跨小水潭的石板橋,老狗就站在橋上拍這張照片。

又回到鄭成功議和圖的附近,把荷蘭人做的頭低低的,似乎沒什麼道理。

從鄭成功議和圖前方廣場,拍攝赤崁樓與議和圖全景。

從鄭成功議和圖前方拍攝赤崁樓前景。

聚保堂的表演即將結束。老狗在聽完、看完表演後,也跟著群眾一同向赤崁樓說再見。

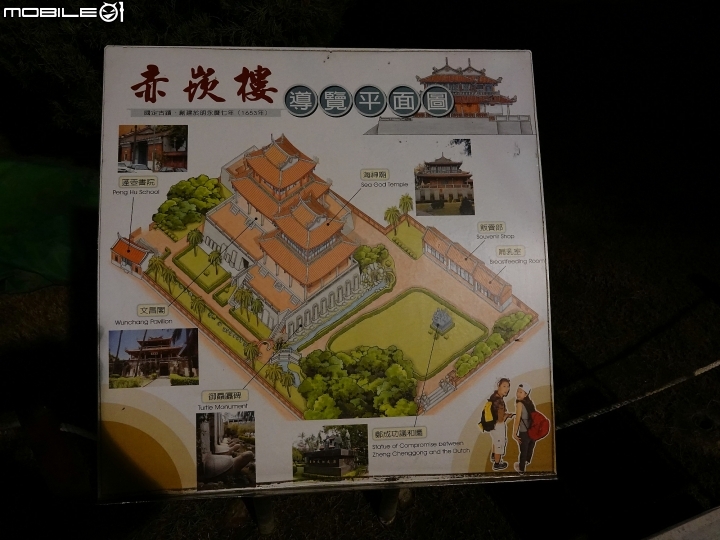

最後放上赤崁樓全區平面圖。從這圖面觀察,文昌閣應該佔有城堡的中央,海神廟佔有城堡西南邊的稜保。而東北邊的稜堡則被留作原樣展示。