大榛峪的交通不是很方便, 每天只有固定3~4班車(H34/H51)會進到大榛峪村落裡, 其他時間可以坐H23(大約每30~40分鐘發車)在響水湖道口下車, 不過需要步行大約3公里才能到村落. 大榛峪村68號院是通往長城的入口, 從68號院走到長城關口大約要20分鐘.

大榛峪長城因交通不便,前來的遊人稀少,至今仍保留著原始古樸的風貌。

大榛峪長城屬懷柔境內的重邊長城,從北溝的水關到響水湖內的磨石口關,全長約9公里,中間可分為三段:第一段是水關-西大樓-賈家口關,就是從三岔子村到姚校長的自留地;第二段是賈家口-牛犄邊-驢鞍嶺口;第三段是東邊的旺泉峪和磨石口長城。長城的地勢西高東低,最高點西大樓海拔986米。

長城,這條巨龍橫臥在群山之巔,把身子也探向大榛峪後的山谷,形成一道當地人用來馱運重物的驢鞍狀,所以,當地人就稱這道長城為“驢鞍嶺”。可能覺得這名字太土太沒詩意吧,久而久之,驢鞍嶺被充滿文化氣息的“雲安嶺”所代替。該長城始建於明永樂二年1404年),是為了明朝護守邊防而興建的。此段長城拔地而起,直沖雲天,甚為壯觀。所以,現在稱這長城為連雲嶺長城,使人不由得想起李清照的“天接雲濤連曉霧,星河欲轉千帆舞”。

大明萬曆年間,大修北京長城,大榛峪長城也在此時得到了修復。大榛峪有石碑記載了這一次浩大的工程:“山東右營春防軍士三千名,內除雜流火兵四百名,實在修工軍士兩千六百名,奉文派修大榛峪,東接主兵工尾迤西二等邊牆五十八丈五寸,內修便門兩座,鐵褁門四扇,又修匣光墩台起迤西二等邊牆六丈九尺五寸。共牆六十五丈,底洞一丈六尺,收頂一丈二尺,高連垛口二丈,自本年二月二十日興工辦料,遵照原行如式修築,於四月初八日修完,因記……萬曆四十三年(1615)四月立”

長城每經過一個山谷必建一座水關,水關之上必有甕城為守城之險。驢鞍嶺也不例外,在鞍的最低處的山谷口上,建有一水關,行洪時可作洩洪之用,無水時可通車馬。只是這道水關破壞嚴重,不象西邊西大樓和十八蹬的長城,水關保存完好,這裏的水關已經只剩下一道缺口,唯甕城還可見當年的規模。

大榛峪長城兩邊都修造了完整的跺牆,雙邊跺牆是這一帶長城的一個特色,雖然在其他段不是沒有,但像大榛峪這樣成建制大範圍的不多,一種猜想是東邊的箭扣和西邊的鐵礦峪長城太過險峻,被突破的可能要小於大榛峪,所以大榛峪牆高且寬厚,為的是關口一旦被突破,仍然可以向關內持續攻擊,以達到阻礙敵人進攻速度的作用。有這麼一種說法,修長城本身就是一種示弱,這能否成立暫且不論,但大明朝這次大修長城,確實是被打怕了。那個遊牧民族騎著高頭大馬、揮舞著寒光閃閃的馬刀日夜在北京的城牆下叫囂,要不是出了個書生于謙“投筆從戎”,扶大廈之將傾,大明王朝早就不保了。所以,這次修的長城,是有史以來最為堅固的,萬曆皇帝也想畢其功於一役,下大本錢保住朱家的江山萬古不變。可惜他對戰爭的理解遠沒有對煉丹的理解透徹,不知道決定戰爭勝負的永遠只能是人而不是工事,所以,大明王朝還是被長城外面的另一支遊牧民族所終結。 (摘自於百度)

八月炎夏真的不是合適爬長城的時段, 這回大榛峪長城的探索應該是我到現在為止在長城上花的時間最少的一次, 帶了3瓶水, 沒爬上半山腰就已經解決了2瓶, 理智告訴我需要設定好停損點需要掉頭了, 不然在沒有人的野長城上中暑, 還真的會是叫天不應叫地不靈了, 重點是手機收訊相當不好, 連求救可能都有問題.

準備的功課不夠詳細, 又是豔陽酷熱的氣候, 今天只在賈家口關周邊晃晃, 然後爬了一小段賈家口東邊往響水湖方向的長城, 上了半山腰就決定折返, 並不是牆體難爬, 而是無遮蔽的情況下感覺距離中暑不遠了, 也還好有及時回頭, 因為在走回公交站的路上小腿就開始抽筋了.

一早從京城出發到懷柔趕不上進大榛峪村的公交, 就在懷柔北大街坐上H23(洞台/鐵礦峪的方向都可以), 在響水湖道口下車, 就可以看到這牌坊, 需要步行約3公里才到大榛峪村.

大榛峪村68號院需要大約20分鐘路程到賈家口關, 在不了解長城方向的情況下, 這些警示牌反而變成了很好的指路工具.

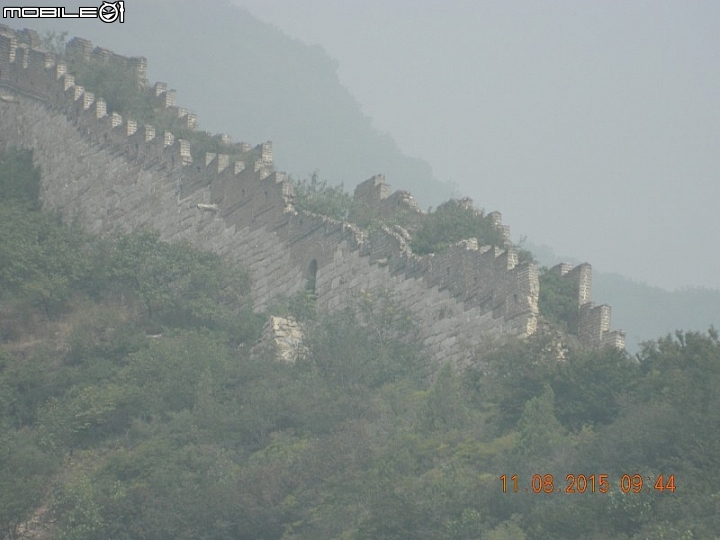

這一區長城最明顯的特性就是雙面垛口, 遠遠的望去長城多添了一分藝術的美感.

賈家口關朝西立即面對到一處斷崖, 後來上網看到可以從左邊的小山徑繞上去, 我是標準的肉腳, 立馬選擇向東比較平緩的長城去.

防守關口的敵樓狀況保持的還不錯, 大石塊的基座相當的堅固, 一點都沒有受到歲月的影響.

向東去往響水湖的方向長城坡度平緩許多.

雖然敵樓都已經是半倒塌的狀況, 不過還是可以接近的欣賞當時建築的工藝, 這一段長城與慕田峪相近, 慕田峪修復過的敵樓跟這裡未經修復的敵樓可以作很好的比對.

爬野長城時常需要手腳並用而且裝著自己的膽子夠大.

這邊的敵樓密度不算是密集, 不過光是天險就是很好的防禦工具了, 而且各敵樓的視野都不錯, 非常有利於防衛與互相支援.

第一次在敵樓的牆缝間看到土夯的填補, 看起來古人也是會偷工減料的.

夏天城牆上的植物特別的茂盛, 行進中增加多一分困難度.

朝西邊望過去的長城制高點, 將近海拔1千公尺的西大樓.

要愛護長城, 在長城上只帶走照片, 留下一頂帽子的話應該會被打.

無意中發現了一塊文字磚, 刻字也太明顯了, 也無之前看到的文字磚的刻字外框, 非常懷疑這是後人留下的山寨結作, 如果不是的話, 這可是難得一見的奇蹟啊.

這裡城樓鑲入柱子內也有之前在古北口看到的儲存空間, 在想是否是兵器櫃?

一支攀升上山的中國巨龍.

靠近關口的城牆外磚以及垛牆都已經被破壞奪去, 到比較險峻的段落才免於被破壞.

離關口大約100公尺的地方有發現一道有弧形的石牆, 原本以為是村民就地取材長城石材的杰作, 不過近看之後發現其實是瓮城牆的遺址, 這可是第一回看見原汁原味的瓮牆, 之前在八達嶺/居庸關/老龍頭看到的都是規模較大也整修過的瓮城牆.

村民在瓮城內種植了農作物, 只要不破壞到寶貴的古蹟就好.

=======================================

北京周邊長城遊總匯