E-P2是台跟E-P1十分接近的相機,甚至可以說E-P2比較像是真正的E-P1。

儘管如此,在這樣的狀況下,我還是決定重新來介紹一次E-P2,只不過這次的方式會比較不一樣。

E-P1如果偏向『我是怎麼第一次挖掘micro 4/3相機樂趣』,那樣包山包海包含外觀介紹、各種不同個性的轉接鏡頭、選單說明,但因為使用的情況來說E-P2跟E-P1可說是十分相似,再做一次只是也不會更有幫助。

因此在E-P2的文章裡面會比較偏向「像我這樣的一般人是怎麼用micro 4/3的呢?」。

但在此之前,我們還是先從熟悉的外觀介紹開始吧!

E-P2改了什麼?我想讓人印象很深的就是由銀/白改為黑色了。

但這個黑色卻也不是一般的消光黑,是亮面的不鏽鋼烤漆,在有光線反射的狀況下其實比較接近鐵灰色,如果以我個人的喜好來說,我比較喜歡黑色跟銀色,這兩個顏色比較接近PEN F。

隨著E-P1推出的餅乾鏡頭17mm,這次也同樣跟著E-P2一起搭配上市,銀色的鏡頭搭配起黑色機身,並不若想像中的突兀。

E-P2的黑色蒙皮。其實在日本,E-P2有推出銀色版本,蒙皮是焦糖色的,這個配色我就比較不喜歡。

E-P2機頂的上蓋,跟E-P1比較不一樣的,這個上蓋有上消光黑漆(E-P1也有上漆,不過是跟鏡頭材質一樣的銀漆)

應該這麼說,因應不同的顏色,在細部的材質上,E-P1/E-P2也會有些許的差異。

轉盤一樣是嵌入在機頂裡面的。

看到轉盤下方那個不大不小的白點了嗎?是的,不管是E-P1/E-P2都有這個掉漆的問題,儘管都用相機保護袋收放,還是免不了有這樣的小損傷。

我剛剛還沒有提到的,正面那個不鏽鋼的烤漆,掉起漆來更是可怕,因為底色是不鏽鋼原色,跟黑色的漆一襯起來十分明顯。(我想唯一表面材質沒啥問題的應該是銀色吧?因為沒上漆應該不會掉色,而白色會變黃)

整個機器的機頂觀,毫無意外,跟E-P1一樣。

不過我想你一定還是知道,這裡面有什麼變化。

E-P2的熱靴高度比E-P1稍稍高出了一些,就是多出了這麼一個傳輸孔,以目前的配置來說,這個傳輸孔提供了EVF電子觀景窗的資料輸出。另外,也提供了外接麥克風的資料輸入。

感光元件跟Panasonic G1/GF1、Olympus E-620/E30採用相同的CMOS,跟鏡頭的接點則是十一點(而舊有的4/3是九點,多出的兩點主要是為了應付更大的資料量)

機身背面的配置一覽。

操作上,甚至快捷鈕的配置其實真的跟E-P1一模一樣。

為人詬病的LCD,這次也並沒有更新。同樣採用3" 23萬像素的Crystal LCD,這個LCD的優勢在於他的可視角度非常大,顏色還算飽和同時也跟電腦顯示接近。(GF1的LCD十分精細,不過在電腦螢幕的照片顯示落差比較大,而可視角度也不如此片LCD。)

--2010.3.6 updated--

原則上,E-P2的LCD在相機上觀看常會感覺到「顆粒很粗」,「不知道有沒有對到焦」,不過在電腦上觀看的落差會降低一點(當然你也可以說是因為LCD確實表現不漂亮)

而這點,GF1的46萬像素作的相當好。

但同樣囿於LCD的物理限制,在強光下,即便是LCD這麼精細的GF1,觀看上仍會有不少的限制,當然,E-P2更接近完全看不到就是了。(我用的GRD一代才是真的完全看不到,E-P1/E-P2其實勉強可以看的到,你可以說我是Olympus的使用者愛自我安慰,不過我用起來感覺就是這樣。)

----------------------------

但由於點距相當大,有時候在判斷合焦比較麻煩一些,會有一種覺得『到底是有沒有對到阿!』的不確定感。

為了判斷合焦這點,Olympus這次也推出了EVF電子觀景窗。

不過官方的說法是說為了一些年紀大的長者(註:EVF可以調整視力的屈光度)所設計的,同時也是因為技術提早到位了,所以才趕緊改款E-P1。

我不太想相信這種官腔說法就是了....

我寧可相信另外一個比較溫馨的說法:據說E-P1如此急忙的推出是因為PEN系列的設計者米谷美久先生(他同時也是OM單眼系統跟XA系列相機的設計者)已經病重,所以為了讓他可以看到數位的PEN系列誕生,才讓E-P1這麼匆忙的上市。

(E-P1 2009/6/16正式發表,而米谷先生則是已經在2009/7/30號過世了)

關於EVF的種種使用觀感,我會放在下一篇文章:What's the difference裡面。

這個月以來主要用來使用的鏡頭大概有以下這些。

我知道大家都蠻期待這種標題的:「GF1&E-P2 各級ISO捉對廝殺!」、「GF1極速狂飆,與E-P2的對焦速度大比拼!」

不過我的個性實在不適合作這種量化測試,所以這次還是我還是任性的用我自己的寫法準備要來寫E-P2了。

那麼這次的作法是什麼呢?E-P2這種跟E-P1非常相似的機器,還能變出什麼新花樣?

「當你買了一台相機,會是怎麼去使用他呢?」這大概是這個準備要實驗的東西了吧!

有沒有想過,大家都用同樣的東西,可是用的方法卻很自然的就不一樣,是不是每個人的技術造成這些差異?

有些人會這麼告訴你:「要有強大的技術才有完美的照片」。

這句話聽起來就跟「有一種東西,叫正義,正義需要高強功夫。」一樣。

但我覺得不盡然是那樣,這些根本上的差異,我認為聆聽自己對環境的感知。而這也是那些不同各式各樣的生活照片會吸引人眼光的原因。

正義不但需要高強功夫,還需要一顆熱血跟良善的心。

照片不只是那些強大技術,更是檢視你對生活態度的忠實呈現。

重新開始,重新體會一次E-P2,從心開始。

從心勾勒的生活哲學,Olympus E-P2。

(零)Olympus E-P2快問快答

E-P2到底比E-P1多了些什麼?

電子觀景窗(EVF)、焦點追蹤、i-ENHANCE、兩個濾鏡(正片負沖、移軸鏡)

有什麼是原先沒預期到,E-P2規格上也沒明顯標明的部份?

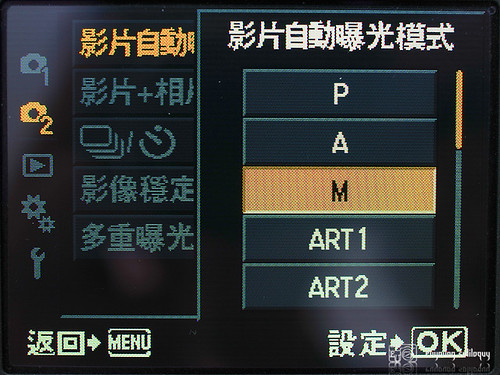

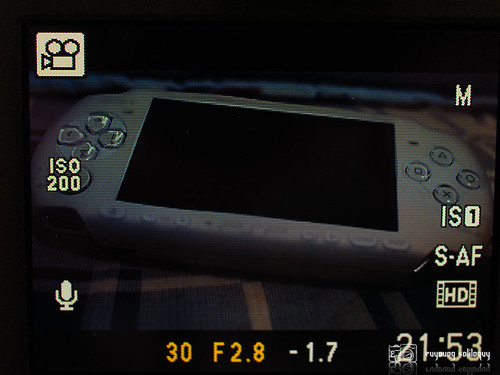

1.錄影除了P模式跟A模式外,多出了M模式可以完全控制錄影的景深跟亮度

2.可以用HDMI直接控制相機(有支援的電視可以直接用遙控器控制相機)

最喜歡E-P2新增的什麼功能?

不用說,是EVF,因為真的很細緻也很漂亮,對我常用的手動鏡頭對焦上真的很方便。

關於EVF,有沒有想要補充的?

非常精細沒有錯,這對確認合焦非常有幫助,但顯示的畫面偏亮、偏白,而LCD呈現的畫面顏色對比比較接近原來的照片。

反覆比較GXR、GH1、E-P2、GF1的EVF品質,如果以百分等地來說的話。

E-P2:90

GH1:88

GXR:88

GF1:75

那是不是一定要買EVF?

老話一句還是要看用途,如果全然以手動鏡為主的話那是最好的,可調整趨光度也對老花眼的使用者有幫助。像我這種近視眼,用EVF的經驗感覺也不差,尤其是可以腰平增加拍攝角度,強光底下也可以放心取景。

但如果以自動鏡為主,以LCD取景應該就足夠。

關於兩個新濾鏡有什麼感想?

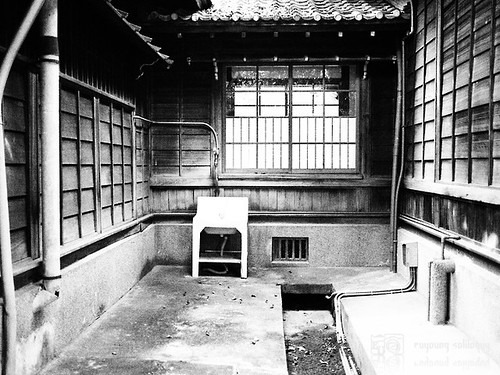

正片負沖感覺很新奇,模擬出LOMO的一種風味,在拍攝城市的頹廢感、散步隨手拍營造出來的氛圍都相當不錯。

移軸鏡效果蠻明顯的,不過要由高往低拍會比較容易呈現出效果。

對新濾鏡有什麼期待?

真希望正片負沖可以每張都不一樣,營造出驚喜的效果。

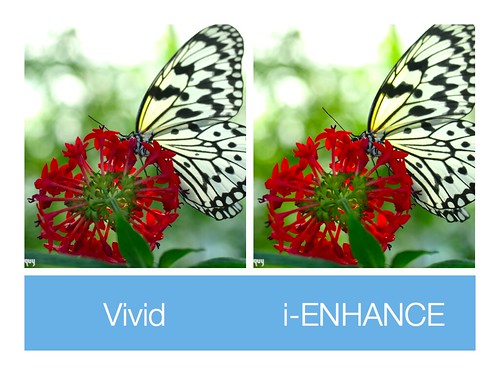

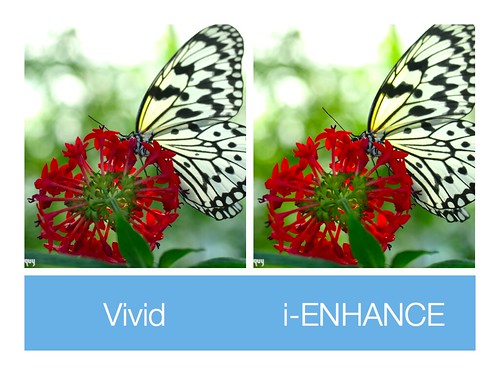

喜歡i-ENHANCE嗎?

非常喜歡。

為什麼呢?

智慧的調整色彩倒是蠻有趣的,而且也相當實用,效果相當明顯而且色彩也不會很假很塑膠。

基本上我都用這個模式拍照。

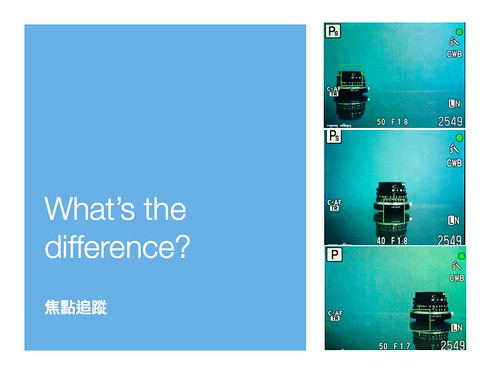

「焦點追蹤」有作用嗎?速度如何?

跟GF1比對過,兩者的「焦點追蹤」速度上沒有差異。

適合拍攝跑動的小朋友、寵物(但爆衝還有奔跑速度太快仍舊不行)

自動白平衡跟人像膚色有沒有改變?

E-P1/E-P2的自動白平衡比起過去的機種算有改善,但仍然需要經過微調比較理想。

膚色方面,套用「人像」的色彩模式會比較好些。

對焦速度有沒有改變?

略有。

一點點而已,需要靠定向測試比對(可感受出略快,但明白並沒有飛躍的改進)

E-P2/E-P1還有GF1來選擇,會比較想買哪一台?

E-P2。

但為什麼現在比較常用GF1?

當初是為了20/1.7而搶鮮體驗,也為了跟E-P系列做比較,所以到目前為止GF1的時間用比較久。如果沒有預算限制,還是喜歡E-P2多一點。

最不滿意E-P2什麼?

自動白平衡、人像膚色我其實都不是那麼在乎,最在乎的還是希望對焦速度快一點,可以增加使用上的彈性。

雖然防手振確實有幫助,但CCD Shift的防手振機構也造成更長的快門遲滯,有時候Snap就抓不到那一剎那了。

人機介面能在做更改就太好了,對使用手動鏡還要按一次OK才可以構圖覺得有點麻煩,焦點也容易跑掉。

最後,還是希望價錢能低一點(默...)

最喜歡E-P2什麼?

快門聲非常小聲、EVF令人愉悅、i-ENHANCE不只是增強對比也改善過去鮮豔模式太過鮮豔的狀況、防手振對轉接鏡頭幫助不小。

機身的組裝跟可靠性也比GF1好上不少,雖然也因此比較重(E-P系列是由內部一個框體組成,外層加上不鏽鋼&鋁合金;而GF1只有薄薄的一塊鋁合金版 - 打開電池艙門就可看到厚度約2mm。大概是這樣讓E-P系列的快門聲音因為有阻隔而更小聲)

對於要準備購買E-P1/E-P2的人,這兩者的差異要怎麼選購?

如果有預算考量,可以考慮E-P1就好,幾次軔體更新過後對焦速度也有改進,而跟E-P2的差異也很小。

如果有特殊需求,尤其是EVF,可以直接買E-P2,畢竟E-P2還是算完整一點,但價錢還是要斟酌一下:「我到底需不需要這些呢?」

還有要寫E-P2的相關文章嗎?

有。

有什麼新方式嗎?

這次主要想以「一般人」會用E-P系列會遇到的狀況來寫:拍攝小朋友、隨手拍、女性的觀點、旅行。

不只會有我的觀點,將會以幾位共同作者來完成。

(二)What's the difference?

那麼,跟E-P1差異很小的E-P2,到底有著什麼改進或者變化?

第一件事,就是新增的電子觀景窗EVF。

EVF正面印著OLYMPUS。

其實我一直在等待外接EVF的實作,並不是為了要看起來酷炫,也不是看起來才專業,而是為了高光底下的可用度,還有低光源的更穩定度。

背面則是觀景窗的部份,下面的小按鈕是切換LCD/EVF的開關。

這個EVF具備了144萬像素的規格(800x600x3),非常精細,徹底把我過去使用E-P1的LCD取景那種『到底對到了沒阿!』那種不確定感跟不耐煩感消除。

在確認合焦上面非常順利,不用放大的特殊指示也可以很便利的知道到底對焦對到了沒。另外LCD在強烈陽光底下很容易變成一片黑,透過EVF也有遮光的效果,在陽光底下使用也非常實用。

當初OLYMPUS有提過,這個EVF設計是給有老花眼的用戶使用的,所以在EVF上面也有調整屈光度的裝置,我有試著給我爸使用看看,他有提到這比把LCD喵的遠遠更容易看的清楚。

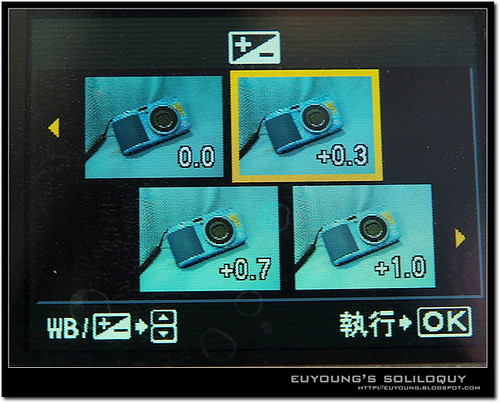

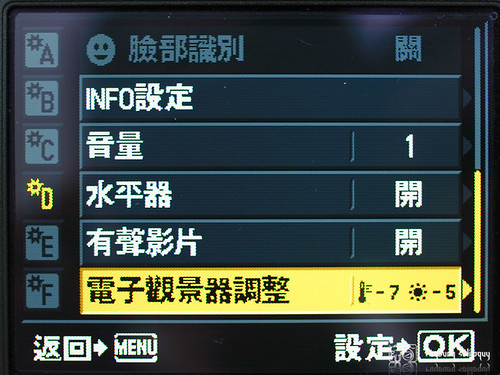

如同LCD的調整一般,E-P2在選單上也增加了亮度跟色溫的調整。這都跟LCD的部份一樣,比較可惜的是Olympus不能調整LCD的飽和度(這點就不得不說Panasonic真的是做家電起家的,他相機的LCD不只亮度跟色溫,還能調飽和度)

我知道你一定有注意到我EVF調整出來奇怪的數值-7 & -5。

為什麼我要這樣調?

很簡單的一點,因為預設有色偏,而這點我在台灣找了很多網路資料,但除了說這EVF很精細外比較少強調這個。

我自己使用的感覺是「過白」(偏冷)、「過亮」,因此我才會把色溫往下調整,變比較溫暖調,亮度也調低,讓他比較符合自己看到的感覺。

當然,很多外接EVF的功用就是可以抬頭,E-P2這個EVF可以向上垂直轉大概九十度。

因為E-P2的LCD不能旋轉,所以我很常用這功能來使用低角度,這樣我就不用整個人趴到地上去取景。一般時候端在手上,那角度也不會高高在上,我喜歡用這個觀點去拍東西。

不過有一點是E-P2外接EVF精細度帶來的缺點,那就是體積。

比較看看GF1的EVF,兩者大小差異相當大,我有時候覺得實在太大了,反而沒有過去PEN系列的「精緻」。

但GF1的EVF只有20.2萬像素,一般使用上是還OK,精細度自然是比不上E-P2的。但那個體積十分適中,我也曾看過老外講過:「讓我挑的話,即使畫素不夠,我還是喜歡GF1的,因為體積小了不少,比較符合當初買m43的需求。」

體積跟精細度,要怎麼挑?說真的就不要去想這個了吧,買了GF1想個E-P2外接EVF的精細度,買了E-P2又想著要GF1的體積適當,都不是很好的方式。

買了就拍吧!選之前好好想想,決定了就好好使用,這樣會是對待相機比較好的方法。

其實外接式EVF對我在低光源使用上也頗有幫助,原因在於低光源的時候快門比較慢,儘管E-P2有防手振的輔助,但利用EVF時,鼻子跟臉頰都會跟相機貼近,這都會增加穩固度,可以讓手振的機會更小。

我不敢說你一定要為了EVF而買E-P2,但確實,這個外接式EVF的表現讓E-P2增色不少。

不過說真的EVF只是一個E-P2最外顯的特徵,真正讓我重新認識E-P2的是i-ENHANCE這個功能。

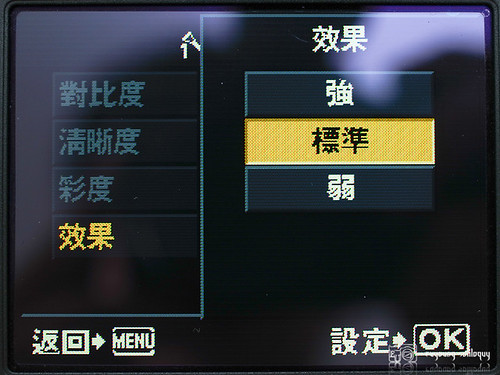

除了一般基本大家認識的幾個色彩模式外,這個i-ENHANCE是新增的功能,在飽和、對比、銳利度之外,可以調整效果的程度。

i-ENHANCE的功用主要是讓相機自動偵測環境,作一些對比還有顏色的加強跟控制。

我喜不喜歡這個功能?

噢拜託!我愛死了!

效果就如同你看到的這樣,也如同官方新聞稿&圖片所說的:「非常好的控制」。

它不僅是增豔了照片,事實上也還原了我眼睛當時所感受到的紅葉。

雖然這樣講很像賣藥的,但我還是忍不住要稱讚傑克的神奇!:)

一些常用的場景測試過後,我在這次使用E-P2開啟這功能頻率相當頻繁。因為真的蠻容易就可以拿到討喜,卻也不塑膠或者過於增豔的照片。

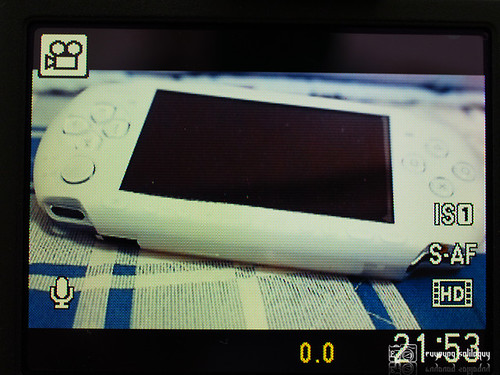

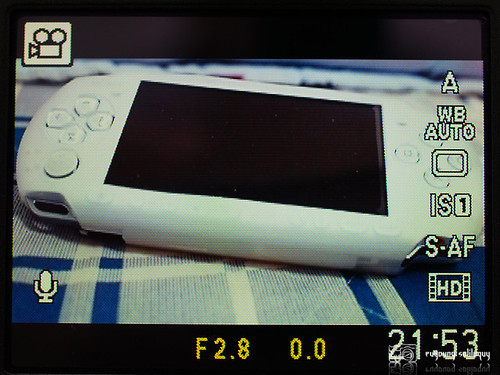

另外一個小改進,就是在錄影方面,增加了M模式全手動的控制。

你或許會覺得很奇怪,這有什麼了不起?

一般的錄影(包含絕大多數的DC),都是P模式來控制光圈跟亮度。

那麼在E-P1/E-P2的A模式則是可以決定光圈,這可以自己決定影片的景深。附帶一提,E-P2的錄影是Motion JPEG(一秒拍攝很多張照片合成動態影片),所以最慢的快門會定在1/30。

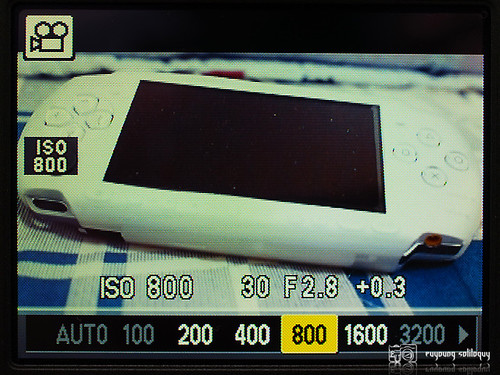

那麼太暗怎麼辦?它會自動提高ISO值讓影片亮度變亮。(但你不能自己選擇ISO數值)

那M模式怎麼一回事?Manual就是通通都自己來囉!

你會發現光圈開到F2.8,快門也到最慢的1/30秒,但畫面怎麼就是亮不起來呢?

噢,我們ISO感光度太低了,所以調高一點吧!

這樣你自然就會得到亮度ok的影片。

我知道你也要提問了:「那我用M模式不是找自己麻煩嗎?調那麼多也不知道在幹嘛?」

其實當我們用P模式的時候,蠻容易因為相機自己判斷要亮一點,所以光圈都會開比較大,有時候都會得到景深太淺的影片;而用A模式的時候,雖然景深獲得控制了,但是亮度(影片曝光度)卻不是那麼好控制。

為了良好控制景深或者影片的曝光度,新增的M模式是比較好去處理這些東西的。

附帶一提,我現在用的GF1雖然在錄影上可以錄比較久的時間,錄影也可以選擇你想要的景深,但在低光的時候他還是會以畫面的曝光亮度為主(說明書有提到,如果亮度太低會呼略你要的景深選擇,以大光圈處理)

E-P2也新增了一個新的追蹤對焦,在一般使用,或者影片都可以使用,也確實有作用,在往後的文章會有實例的影片範例。

另外,我直到後來詢問Olympus才知道E-P1/E-P2的錄影長度限制只有7mins是因為採用AVI格式的檔案,在FAT16有2G的單檔限制,而FAT32是4G,在2G的限制下錄影長度大約就是七分半分鐘。

而不是因為錄影會過熱造成只能錄7分鐘(雖然連續錄到第二段,總計十分鐘左右真的會過熱....)

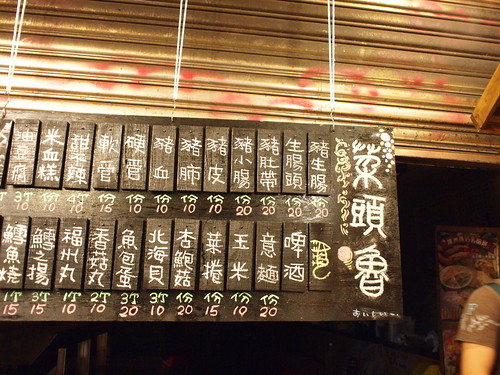

這次E-P2也新增了兩個濾鏡,達到了八個。第一個就是正片負沖的效果。

我相信正片負沖在很多使用LOMO底片相機的使用者是相當熟悉的,數位影像其實也可以透過處理軟體去做出類似的效果。

不過能在E-P2上面方便快速的使用它,我還是覺得可以讓平日的生活多了些趣味。

我蠻喜歡它那個拍天空有點偏綠的色系,拍起懷舊的東西處理起來也有特別的味道。

不過拍人就要小心一點了,有時候會青筍筍的非常不討喜,拿去拍愛漂亮的女生你可能要皮要繃緊一點:D

在城市裡面的散步總多了份傾頹感。

我覺得比較可惜的是不能跟PENTAX K-X那樣可以隨機出現色調,這樣的話會有更多的趣味。

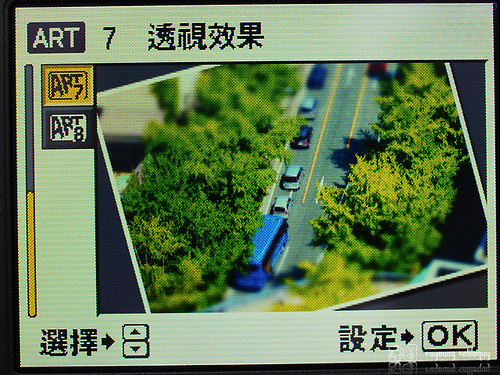

另外一個濾鏡是透視效果,這效果主要模擬出移軸的效果。

透過適當的拍攝,很簡單可以塑造出拍攝模型的感覺,旅行的時候用這濾鏡感覺可以讓我把這些城市或者景點都收藏成自己的模型。

我個人覺得E-P2的八個濾鏡模擬的效果都蠻強烈的,也算是有刻意模仿一些底片效果(粗顆粒、pop art、正片負沖、柔光等等),也有一些趣味的相機跟鏡頭模擬(玩具相機&透視效果)

在適當的使用下,很可以增添生活上,甚至旅途上比較難得的回憶。

這些濾鏡的一些思考方法,我以前有寫過放在E-P1的文章裡面:跨越世代的典雅新曙光 - Olympus E-P1(六)Life is art

這次E-P2的文章,選單部分因為跟E-P1極端雷同,所以我就沒有再拍攝一次了,新增的部份我這篇有拿出來講,其他設定請參考:跨越世代的典雅新曙光 - Olympus E-P1(三)Operation

寫到這裡,我知道你有點疑惑:「不是有些東西不一樣嗎?為什麼這篇好像還是在寫介紹文呢?」

昨天我有問了:「有沒有想過,大家都用同樣的東西,可是用的方法卻很自然的就不一樣,是不是每個人的技術造成這些差異?」

而明天,我會告訴你介紹文以外的東西。

本篇索引:

從心勾勒的生活哲學 - Olympus E-P2(零)E-P2快問快答

從心勾勒的生活哲學 - Olympus E-P2(一)Exterior

從心勾勒的生活哲學 - Olympus E-P2(二)What's the difference?