「相機不重要,重要的是背後那顆腦袋」~~這是攝影圈流行的一句話,原文旨在提醒攝影人不要過度強調器材。個人則認為相機也很重要,所有的創作理念,都靠它才得以呈現;沒有「適當的」相機,就不會有好照片產出;因此,前面那句話應該修正為「相機和腦袋一樣重要」。

事實上,有些人嘴裡說相機不重要,其實心中卻還是相當在意器材好壞(不要不承認)。否則網路上哪來那麼多開箱文、器材評測?我承認自己很重視器材,這無須矯情硬說相機不重要。工欲善其事,必先利其器;我不相信說「相機不重要」的人,肯心甘情願的使用會迷焦、成像鬆散、像差嚴重、測光不準、白平衡不準、雜訊明顯、對焦慢而反光鏡又隨時會噴出來的相機、鏡頭。

我之所以強調相機也很重要,側重在攝影器材的適當選擇,以及熟悉器材的操作要領,這樣才能拍出好照片。假如相機不重要,那麼大前提應該是每一款相機、鏡頭都已經好到可以滿足各種拍攝需求,使用哪一種相機都一樣。數位科技突飛猛進,未來或許會出現萬能的相機,但在此之前,我們必須慎選相機。

有些器材貴在它的操控性(例如對焦、連拍速度),讓攝影者更方便、快速的拍到好照片。使用較低階相機者若能充分發揮腦袋的功用,藉著熟練的操作技巧和豐富的經驗,也一樣可以拍到好照片,讓相機變得不重要。然而有些器材貴在它的成像品質、色彩再現力、高ISO畫質、像差修正等等,這些差異就難以用人力彌補了;有此需求者,相機就顯得重要多了。

關於攝影器材,我們在網路社群還可看到幾個有趣的現象,諸如:

以器材區分族群(xxfans、大光圈俱樂部、白砲俱樂部)

很在意器材功能及品質的些微差距,卻忽略照片內涵

器材知識相信道聽途說,很少求證

對相機的功能都還不太了解,卻可以不斷拍照

換機快速,往往舊機尚未用熟,看到新機便想升級

以相機品牌認朋友,Canon、Nikon壁壘分明,經常口水戰。

至於以器材分攝影人等級(機皇是專業,入門機是初學者),則和標榜美女的「正妹攝影師」、「正妹教你學攝影」有異曲同工之妙。

重點在於「選擇適當的相機」

個人認為,針對自己的需求選擇最適當的相機,是初學者最基本、卻也是最困難的一件事。沒有最好的器材,只有最適合的器材;没有不好的器材,只有没用好的器材,選對相機才能學好攝影;這是初學者剛開始學攝影時,必須先了解這一點。

談到器材選擇,網路攝影論壇經常有人提出以下這類的問題:

「5萬元以內,請推薦相機、鏡頭」

「該買24-70mm?還是先敗35mm f1.4?」

「新手適合用全幅機嗎?」

這些問題,正凸顯了初學者選擇器材的迫切性。我想,你要選擇的並不是最貴、最好的相機,應該先弄清楚自己的用途,再選擇最適合自己的相機。

怎樣選擇相機

一般人選用相機,比較重要的考量因素有:

能否手動調整曝光模式、對焦模式、測光模式、增減EV?

對焦速度、連拍速度夠快嗎?

片幅、畫素夠嗎? 可用範圍ISO夠高嗎?

能否交換鏡頭?鏡頭焦段、最大光圈適用嗎?

影片拍攝能力?

成像品質符合需求?

重量、價格能否負擔?

相機片幅和畫素,可能是許多人優先考慮的一點。

片幅影響鏡頭等效焦距、鏡頭搭配,例如常拍飛羽、大型運動的人,可能會考慮有更高等效焦距的高檔非全幅機,而希望有寬廣視角的風景攝影,則以全幅機為宜。

畫素攸關照片放大尺寸和儲存空間,目前新型相機大多已經逼近2千萬畫素,絕大多數應用場合已不再是問題。

而和片幅及畫素相關的「畫素間距」卻是常被忽略的一項指標,它直接影響相機的成像畫質、動態範圍及高ISO雜訊表現。例如Nikon D3、Canon 1D4都因為畫素間距最大、感光體的進光孔徑大,其畫質及低雜訊表現都很優越;而少數入門機在小小的APS-C片幅內,擠進了將近2千萬畫素,因為畫素間距偏低,在這方面就難有太好的表現了。

其餘較重要的項目如交換鏡頭、高ISO表現、對焦能力、價格及重量等,都是挑選相機的考量重點。

大致而言,旅遊或隨身相機以輕巧為宜;婚禮攝影會偏好對焦快速、白平衡及高ISO表現優異的相機;人像攝影則會選擇發色討喜,又有較多人像鏡頭支援的機種。風景攝影以全幅機較能發揮廣角鏡頭視野,並且較高畫素、較大的動態範圍會佔優勢。飛羽、運動攝影通常會選擇對焦、連拍快速的非全幅機,以便有較長的等效焦距。對於身材嬌小瘦弱的人來說,笨重的旗艦機和大砲將成為沉重負擔,扛著它恐怕無法輕鬆拍照。當然,以上只是概括分類並非絕對,還會因個人拍攝習性而異。

鏡頭選擇

鏡頭直接影響用途及照片品質,是選擇的重點,而鏡頭焦距則應該是最優先要考量的規格。

鏡頭光圈每大一級,價格動輒翻兩翻,值得嗎?

我們看到少數追求淺景深的人像外拍族,花了大錢買大光圈人像鏡,卻讓麻豆緊貼著雜亂的背景拍照,並奇怪自己怎麼拍不出夢幻散景;殊不知有關景深的變化,相機、麻豆和背景三者的相關位置,往往比鏡頭光圈更重要。

舉例而言,85mm鏡頭光圈由f1.8提升到f1.4,價格可能增加到兩倍以上,但換來的淺景深效果,可能不如「相機儘量靠近麻豆、麻豆儘量遠離背景」來得大。

有人質疑:鏡頭在開到最大光圈時,影像卻未必最佳,畫質往往變得鬆軟,因此實際拍攝時大多會縮小光圈~那麼,多花大筆金錢買大光圈鏡頭又有何意義呢?

或許有些大光圈的鏡頭,其產品的設計定位可能不只是光圈加大,還有發色、像差修正和畫質的提升。然而,這些差距在經過層層軟體處理之後,實質上已經拉近了不少,是否還值得多花那樣的價差去買,就靠每個人的智慧去抉擇了。

定焦、變焦的選擇,經常困擾初學者。

我選鏡頭會以實用性為優先考量,因此我認為變焦優於定焦。

定焦的優勢在於構造簡單,有較大的光圈,畫質較佳;微光下就更能發揮它的特長,但在大多數場合,這些優勢並沒有那麼明顯。

有人說定焦比較輕巧,但別忘了,一支變焦往往抵過2~3顆定焦,例如24、35、50、85大致才等於一支24-70mm;而且視角、透視效果、拍攝倍率這些差異,不是靠雙腳移動幾步就能解決的。

一顆散景漂亮、畫質佳的定焦鏡頭,可以滿足輕鬆優雅拍照的器材玩家,或拍攝靜態場景的攝影師;而喜歡拍人像的攝影玩家,因為麻豆可充分掌握,用大光圈定焦鏡也很適合。

然而,對於慣常拍攝動態題材的人來說,拍攝時機分秒必爭,就算你身上帶了足夠的定焦鏡頭,在面對瞬息萬變的場景,你可能因為換鏡頭(或只是前進後退幾步),就會錯失許多精彩的瞬間。

對我來說,能抓住珍貴的瞬間最重要,大一級光圈可用提高ISO,或降低快門速度克服,而照片的張力、故事性和感動力,也遠比畫質、散景來得重要。因此,大多數場合,我用變焦鏡。

原廠、副廠鏡頭的抉擇,也經常讓使用者頭痛。

一般而言,鏡頭品質和價格是成正相關的,大致符合「越貴越好」(當然也有少數例外);假若經濟情況許可,大多會建議選購原廠鏡頭。

然而,不同廠牌鏡頭之間,「品質」的差異,往往沒有「價格」的差異來得大。往往花了大筆錢只換得畫質的少許提升,是否值得就看各人的考量了。

個人認為,鏡頭選擇以焦段最重要,其次是最大光圈值,這些會直接影響它的用途。至於發色濃淡、散景、成像好壞、解像力高低,假若已達到了一定水準足以應付照片需求,對於一般業餘使用者而言,這些差異便已經不太具有意義了。與其斤斤計較不同鏡頭的些微差異,不如將心思放在如何拍出好照片。

誰需要機皇鏡皇?

「拿高檔相機代表專業」,這也是少數人對器材的誤解~~難道只有專業攝影人才適合使用高檔相機嗎?難道「專業」二字可以用花錢買到嗎?

其實許多專業攝影人在選擇相機時,最重要的考量是穩定性、可靠度,其次才是影像品質和操控性;沒錯,符合這些條件的通常是比較高檔的相機,但也並非絕對。

專業攝影師靠相機討生活,他們選擇相機往往比較務實,使用的器材未必都是高檔,但卻是他最熟悉、最信賴的器材,保證他在重要場合拍照不會出差錯。反而,業餘的器材玩家比較會去追求高檔相機、鏡頭。

不可否認的,使用高檔相機、鏡頭,在某種程度上,的確會有較好的照片品質,但高檔器材並非萬靈丹,例如創意和美感,就與器材無關,這些也不是用錢換得來的。

對大多數人而言,攝影應該輕鬆自在的,不必讓器材成為身體和經濟的負擔,可考慮使用輕巧的入門DSLR或EVIL相機,這樣就可以經常攜帶出門,優雅拍照。

深度攝影人的器材、技術屬於進階版,經常外出為攝影而攝影;可根據自己喜好題材,逐步購足所需鏡頭,重點還是充分了解器材。

而器材玩家可能對不同相機間的細微差異較有興趣,致力評析器材特性;個人認為只要量力而為,追求高檔器材沒甚麼不好,旁人也無需存有酸葡萄心理。

至於剛入門的攝影初學者,可能還沒有特定的拍攝偏好,個人建議挑選相機可把握幾個原則:

1.相機的拍攝選項必須允許手動調整,會有較大的使用彈性。

2.選擇鏡頭支援較多的相機。

3.未來若升級,較容易脫手的相機、鏡頭。

熟悉器材特性和操作技巧

有人說:「高檔器材不會讓你從病貓變老虎,但會讓你如虎添翼。」這話說得一點也不假。高檔相機要在會用的人手上,才能充分發揮它的威力,否則就算擁有了好相機,若不能熟悉它的特性、功能和操作要領,則充其量只是高檔玩具。

眾所周知,照片清晰的訣竅,不外乎準焦、不手震、曝光正確、適當的景深和對比控制。

對於熟練的攝影人來說,使用低階相機一樣也能拍出清晰的照片;假如換成高檔相機,藉著對焦速度、連拍速度及畫質的提升,他應該會有更多的機會創作出好照片,的確如虎添翼。

大多數情況下,高檔的器材的確會有較佳的拍攝品質;但是我們不能忽略了,操作失誤對照片品質的影響,遠大於器材好壞對照片的影響;器材的價格差距,遠大於拍出照片品質的差距。

對於新手而言,若有高檔器材在手,或許能增加他的自信心(或者虛榮心),然而若不熟悉操作要領,拍出的照片則未必能和器材價格相稱,反而因為些微的操作失誤,可能就輕易抹煞了高價差所換來的價值。因此,器材不論高檔或初階,買了就應該儘快熟悉操作要領,才能彰顯它的價值。

結語

最後,讓我們回頭來思考「相機不重要,重要的是背後那顆腦袋」這句話。

的確,數位相機的功能越來越強大,有人說不久將來,拿一台DSLR給訓練過的黑猩猩,牠也能拍出大景。在這樣的大環境下,即使是入門機也有很優越的功能,相機的重要性可能會確逐漸降低。相機終究只是工具,就像你擁有了最好的鋼筆,沒有靈活的腦袋去操作它,還是寫不出好文章。

知名攝影家張照堂老師認為,數位相機因為太多的現代科技介入,既使沒有攝影基礎訓練的人,也能拍到清晰的照片。然而,要讓一張照片能深植人心,不單只有技巧的呈現,還要有內涵、有人文思考,或有獨到的創意構圖、才能見別人所不能見,拍出觸動人心的好作品。

慎選符合自己需求的相機、鏡頭,同時在擁有好相機之後,別忘了充分了解其特性及操作要領;多拍照、多運用它背後那顆腦袋發揮創意和巧思,創造優質的好照片。千萬不要只將它當作炫耀財力的裝飾品,以免讓人譏為「拿出相機嚇死人,拿出作品笑死人」,這就糗大了。

胖小豬 wrote:

「相機不重要,重要的是背後那顆腦袋」~~這是攝影圈流行的一句話

攝影分三個層次:

1.拍一張清晰、曝光正常的相片。

2.拍一張取景、構圖優秀的相片。

3.拍一張自己有感覺,也能感動人的相片。

第一個層次,器材非常重要,拍照技術也很重要。

第二個層次,腦袋和學習比器材重要,還需要一點藝術天分。

第三個層次,除了藝術天分及拍照技術以外,

還需豐富的知識、敏銳的觀察力、以及一點點運氣,器材已經不重要了。

所以,器材是不是重要?端看您要達到哪一個層次,不能一概而論

第一個層次,機身及鏡頭越好,成功(清晰、曝光正常)的相片越多,

第二個層次,普通機身及鏡頭就夠了,像這一位:

我的照片上了Nikon 2011月曆 器材:D70 + 18~70 Kit

第三個層次,器材已經不重要了,像這些:

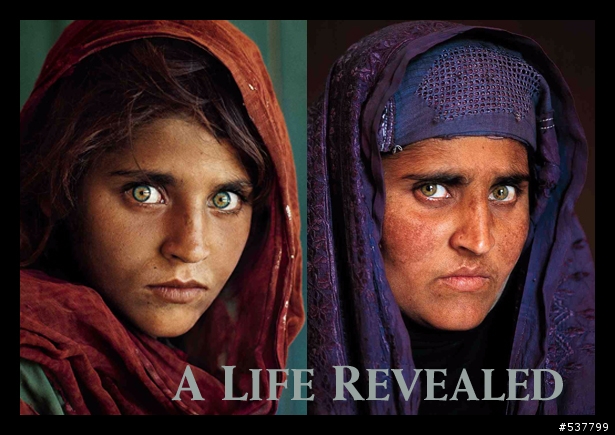

國家地理雜誌攝影記者Steve McCurry 所拍攝的

Afghan Girl by Steve McCurry

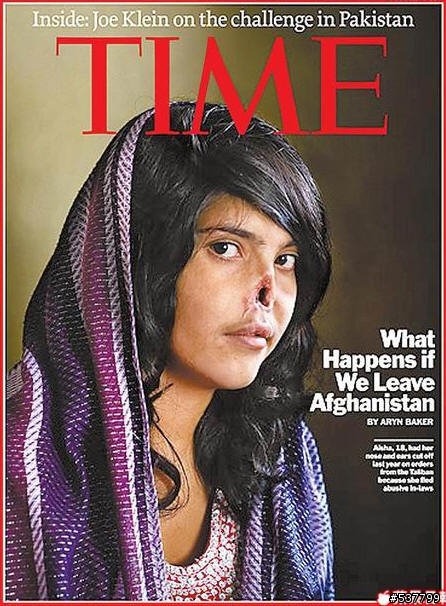

時代封面 割鼻女孩 控訴塔利班惡行

回應 3 樓 SilverEarth 兄:

狙擊槍及賽車是特殊工具,適用於特殊場合,並不適合於拿來這一樓討論,

就好像拿 600mm 定焦鏡頭來拍人像一樣,不是不行,是根本不適合。

關閉廣告