在Sony、Canon發表新相機之前,來談談關於這個有趣的問題

無論中階相機、高階相機,各家廠商對於其對焦系統總是會有不同的設計,這部分牽扯到機身等級定位、成本與廠商的誠意

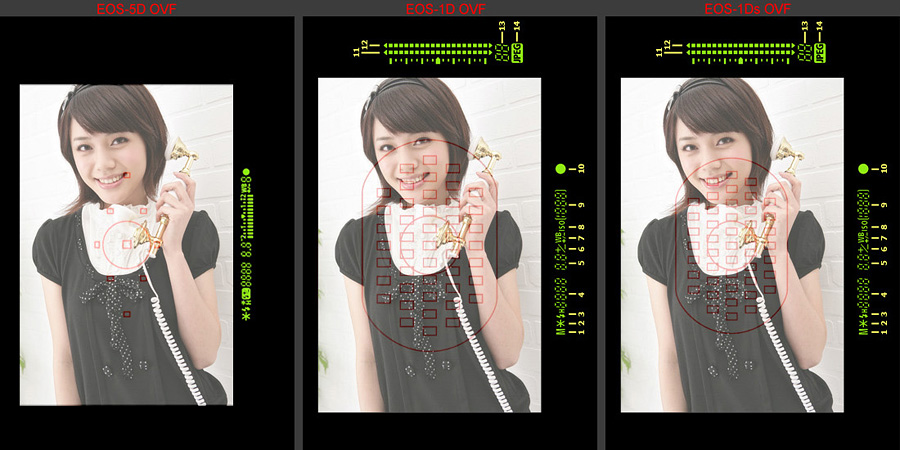

無論是Canon中低階的9點對焦(50D是9點,5D是9點加4點輔助對焦)、1D2/1Ds2時代的45點對焦,1D3/1Ds3時代的19(加上26輔助共45點)對焦,都清楚劃分不同等級相機的對焦系統(這還不提對焦系統本身的精度與對焦能力)

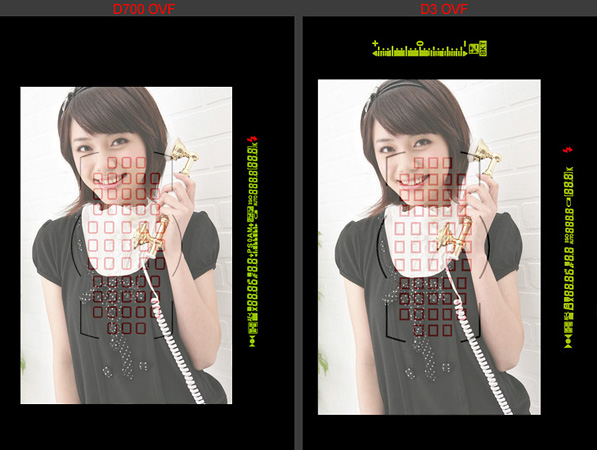

Nikon的設計比較有趣,D50、D70採用5點對焦、D80、D90、D200、D2X都是11點對焦,D40、D60很酷...只有水平一排三點,D3/D300/D700則是採用最新的51點對焦系統,D300的對焦系統移植自老大哥D3,把頂級機對焦系統下放給中階機展現了十足誠意,D80、D90、D200跟D2X都是11點對焦,這不知道該說D80/D90有不錯的對焦系統,還是D2X沒誠意?

D40、D60那個三點對焦讓我啼笑皆非.....我並不是對焦點多的擁護者,但水平一排三點,假設用50/1.4大光圈拍攝半身人像時,會不會很容易產生焦點誤判?

但Minolta α9底片旗艦機的3點對焦卻又是另一個令人驚奇的設計,我實際用過α9的三點對焦系統,真可說是對的又快又準啊.....XDDD

Sony α900的對焦系統應該是接近α700的九點對焦系統,外加10輔助點,受限於α9對焦系統設計,若未來Sony要做更強的對焦系統,那麼勢必要重新設計

我在某站看到某位仁兄提到: 從來不知這麼多對焦點有什麼用,我只用中央的,所以雙十字比較實用啦 ........ 如果有像Nikon那樣的3D追焦,多對焦點才有用吧 .........

人像拍攝時,水平拍攝往往僅佔不到一半比例,更大比例是垂直拍攝 ( 直構圖 ),因此最常用到的是右邊 ( 水平看觀景窗時的右側對焦點 ) 上中下三個對焦點,剛好也是接近黃金分割的交叉點;即使是水平構圖,也常常用到左右兩邊靠上方的對焦點

我以前用1D Makr II 在攝影棚內工作,可以很輕鬆的用黃金分割來構圖(請參考圖四),因為在上方兩個黃金分割交叉點有對焦點可以選擇,換成1Ds Mark II 來工作時,第一個碰到的,也是一時難以習慣的變化,就是這45點對焦系統的對焦點在FF下過於集中,導致構圖會有一些受限(為求對焦精準度),即使棚內工作工圈通常是F5~F16左右

用1Ds Makr II構圖,往往最接近臉部的對焦點也是脖子或嘴巴附近,即使用F5.6有時也會景深過淺的問題,更別提假設拍攝對像是斜側面向你了,F5.6對到嘴巴,距離較遠的那顆眼睛可能已經要超過景深範圍了

多對焦點的用途不僅在於追焦判斷狀況下,在構圖對焦也有很大的功用,雙十字對焦點的主要功能還是在於對焦精度提高

假設你只用中央點對焦,又要合理的構圖,試問你要對那邊?胸口?脖子?再往上對焦,頂端就產生太多留白了。對胸口若光圈稍大也很難能保證臉部在景深內吧?

不僅是Canon EOS-1系列的45點對焦點、或是三代的19+26輔助對焦點,包括Nikon最新的Multi-CAM 3500FX/DX 51點對焦系統,其實都有對焦點過於集中的問題,各位看最底下的比較圖 (圖四) 就可以看出端倪。

同樣對焦系統在不同片幅下也會讓對焦點分佈範圍有差別 ( 如比較 圖四 EOS-1D OVF與EOS-1Ds OVF 45個對焦點分佈的差異),同一個45點對焦系統、同樣100%視野率,在較小片幅 (APS-H) 機身如1D Mark II上頭,對焦點分佈在觀景窗的比例較大,也偏向於四周;這個對焦系統在全幅機身下如1Ds II,就顯的趨向於中央集中。Nikon D3/D700 51點對焦系統在全幅與APS-C D300也有類似的差異,接近的51點對焦系統 (Multi-CAM 3500FX與Multi-CAM 3500DX ),如下圖一所示,在不同片幅下對焦點所佔的比例與分佈狀況差距相當大。

且不同格式下 (如下圖二 ,D3對焦點在FX與DX格式) 也會有不同的差別

圖一左. D3/D700對焦點全幅分佈 圖一右. D300對焦點1.5X片幅分佈

圖二. D2x與D3的DX/FX格式對焦點分佈示意圖

5D讓人詬病的菱形9對焦點 (如圖三),不僅更集中且難用,使用者在選擇偏離臉部的對焦點來對焦,又一昧的偏愛大光圈奶油散景拍攝人像照,回來在電腦上才發現,咦?好像有點糊?怎麼脫焦了?是不是移焦了?

往往卻可能是因為對焦點選擇與對焦偏差造成的問題,這個問題在以前底片時代時,因為放大尺寸不大看不太出來,但現在動輒千萬像素起跳的數位化時代,許多人偏好的1:1檢視原圖下,對焦精度差異立現,因此使用者不是使用較接近對焦點去對主體,而產生對焦偏差,不然就是為了遷就對焦點而去改變了構圖,卻都並非最好的作法

圖三. 5D 9點+4輔助點對焦圖

因此在我看來目前所有單眼相機的對焦系統都有重新設計的必要,當然這牽扯到成本與機身等級市場區隔的差異,不過起碼可以做到盡量擴大對焦點分佈的區域,也就是不管51點、45點、19點、11點甚至是5點,盡量的把對焦點分佈在約80%的觀景窗範圍內,才是直接改善這個問題的根本之道

底下這五張圖 (如圖四) 我分別把Canon EOS-1D、1Ds、5D,以及Nikon D3、D700的觀景窗、對焦點分佈拿來做比較,用同一張人像圖片可以看出對焦點的分佈差異,5D的視野率只有96%、D700的視野率只有95%,我直接用縮小觀景窗範圍比例來做比較

不納入放大倍率這個變數 ( 因為如果把觀景窗實際大小、放大率一併加入計算,底下這些圖不好做啦......請容許我偷吃步來表示OVF與對焦點分佈的差別 XDDDD )

圖四. 5D、1D、1Ds、 D700、D3觀景窗與對焦點分佈比較圖

讚成+1

讚成+1