每次旅遊都會為了哪些裝備要帶,哪些要擺在防潮箱中令人困擾,最好能有一管Canon EF 18-200 mm L的旅遊鏡,有L鏡廣角的效果,又有小小白IS的犀利,這樣事情就單純多了。

這次為了不要讓老婆都用嘴巴指揮我拍這裡拍那裡,而老婆似乎對於自己只能用Canon IXY小相機拍千年古蹟又大有意見,只好將400D+Sigma 17-70讓給她用。至於自己怎麼辦?還好現在租相機盛行,只好自己再去租個40D+小小白IS來用用,正好滿足嘗試看看40D的LiveView功能的慾望。幾次租用下來結果感覺這LiveView還是蠻雞肋的功能,希望能再進步。

因為吳哥窟的重要景點都是在嘟嘟車短時間就能到達的距離,所以沒有長途拉車的問題,要好好架腳架,裝上漸層減光鏡,來個遙控自拍,或是拍吳哥窟的長時間曝光夜景,都沒有人會催促你,當然這種悠閒是鐵定不能跟團的,否則還是會有導遊領隊在後面像趕羊一般的追逐你的。事後證明,吳哥窟確實是一個非常適合自由行的地方,即使是第一次去也沒問題,尤其是對喜歡攝影的朋友而言。

出發前來個裝備大清點,總共帶了:

機身:40D、400D、Canon S80、Canon IXY 50

鏡頭:小小白IS 70-200mm、標準變焦24-105mm L、廣角EF-S 10-22mm、Sigma 17-70mm、定焦EF 50 mm

濾鏡:CPL 72 mm、CPL 77mm、Lee漸層減光鏡、減光鏡鏡架

小DC:Canon IXY 5.0、S80

其他:手榴彈型吹球(過海關時還怕被翻箱檢查是否帶了手榴彈)、1盒拭鏡紙、電池、充電器、遮光罩2個、鏡頭刷、2G & 4G CF卡(結果6G真的不夠用,還好有帶筆記型電腦)、Velbon腳架(售價超過5000元吧,不過後來才知道為何有人願意買更高價的腳架,原來對單眼及重裝備鏡頭而言,穩定性還是不足,但重量已經很「足」了)

用S80錄製崩密列寺的鳥叫聲

這次漸層減光鏡在某些場合有用到,例如塔普倫寺、達松將軍廟、巴揚寺,但是寬寬大大的鏡片不是怕磨到人,就怕刮到千年古蹟,行動上頗為不便,而且裝在24-105 mm上,在24mm端會有暗角,拍攝時要注意一下,我也是回來之後看照片才發現的。

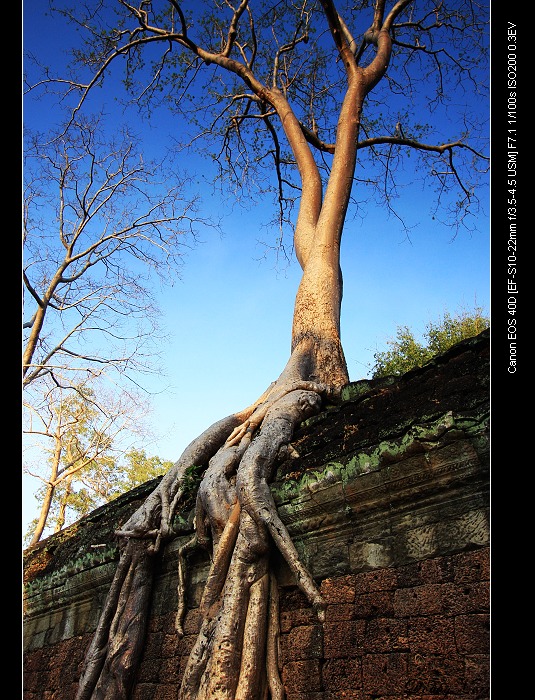

塔普倫寺用漸層減光,天空爆藍。先前同事也在同一個角度用小相機取景,因為朝天空拍,整個天空幾乎都是慘白一片,沒有減光很難拍出藍天。還是小DC有其他方法可以克服?

達松將軍廟。右上角總是偏暗暗。

至於小小白IS,有朋友覺得旅遊帶這麼大管的鏡頭還能玩嗎?本來也是很猶豫,但是試用幾次之後發現,這種對焦速度、色澤、犀利的感覺,儘管拿在手上重呼呼,舉起來對焦容易被白眼(在吳哥是幾乎沒有遇到啦)的缺點,還是讓我毅然決然帶它出走,最後小小白IS在吳哥竟然是使用率高達40%以上的鏡頭。

熱氣球上用40D+小小白IS拍小吳哥城,護城河上的行人原照片放大後可以看到有人在聊天、拍照、東張西望,很有趣,可見小小白IS真的很好用。沒帶可惜啦!要拍攝小吳哥除了望遠鏡頭外,時間最好是在下午或傍晚,比較不會遇到逆光問題。

下次出國拍照,希望能租一台5D拍看看,至於漸層減光鏡,聽說也有像偏光鏡一樣裝在鏡頭前面的,雖然不能調整上下減光,但使用上可能會方便許多。至於腳架也是一定要的,在某些茂密的樹蔭下需要長時間曝光,例如崩密列寺,就有可能用到。

這次以上帶去的裝備竟然都用到了,真奇妙。不過表現最不好的是期待最高的攝影背包,背個5天下來簡直覺得C/P值有夠低的攝影包,好看好貴不好用。主要問題還是在於背帶及設計,讓背包往下垂。不知大家有何建議,哪種背包比較適合中度裝備?未來可能會朝向2機2鏡(5D+24-105、400D+小小白IS),這樣就不用一直換鏡頭了。換鏡頭實在是一件麻煩事。

以上不專業分享,希望大家未來吳哥的自由行拍照愉快。

----------------------------------------------------------

吳哥自由行部落格:

豆比媽的窩---2008吳哥自由行

馬爾地夫的攝影和潛水裝備:

去馬爾地夫的S80相機防水殼

馬爾地夫水上飛機