得於目前多元的社群生態,人人都可以變成自媒體。當然要像 Influencer 紅起來也是需要各種因素參雜,至少基本門檻就是有個設備,拍出來的東西品質上沒問題。這次要介紹的是 RODE 推出的新款麥克風 Wireless Micro,相信有接觸影音的朋友應該都有聽過 RODE;而 Wireless Micro 主打的除了相對自家其他款式的輕巧體積,最大的亮點則是易用性這件事上了。

相較目前多個中國廠商推出的輕巧款式,RODE Wireless Micro 或許體積上佔不到便宜,但主打 GainAssist 輔助功能,可透過自家演算法自動偵測環境,帶來更清晰、不爆音的音質,重點是你也不用多做調整,只要一插就能快速使用,對初學者來說相當適合。

這邊就先簡單歸納一下 RODE Wireless Micro 的重點特色:

・全指向設定

・傳輸範圍:100 公尺

・20Hz-20kHz 頻率範圍

・取樣頻率:48kHz

・24-bit 位元深度

・最大聲壓等級 135dB SPL

・73dB 信噪比

・自動調整電平的 GainAssist 增益輔助功能

・單次續航 7 小時(充電盒可額外提供 2 次)

▌開箱與功能

RODE Wireless Micro 共有黑白兩色之餘,也有 USB-C 與 Apple Lightning 兩種連接埠選擇。不過在 iPhone 從 15 就已經更換為 USB-C 的狀態下,建議直接買 USB-C 版本會比較萬用,畢竟不僅 iPhone,其他支援的 USB-C 裝置也都能夠搭配。

- 盒裝

- 盒裝

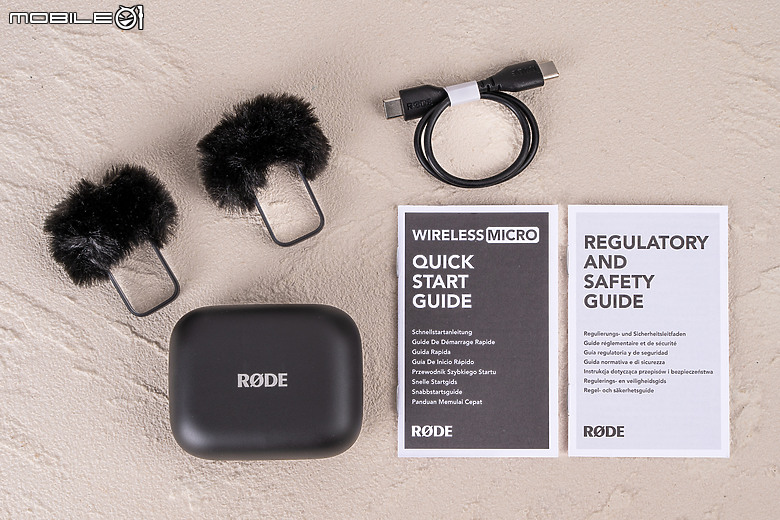

盒裝內除了麥克風本體、USB-C 充電線、兩個毛毛風罩之餘,還有快速指南與保固卡。不過說真的 RODE Wireless Micro 真的簡單到不用說明書.....

充電盒的尺寸為 72 x 58 x 30mm,這邊也拿 Apple AirPods Pro 第二代來做個體積比較。以其他麥克風的收納盒來說,算是相對輕巧了。像 DJI Mic mini 收納盒就高達 96.1 x 41 x 59.35mm,啊怎麼沒比較,因為廠商沒找

充電盒的其他部分就沒什麼好說的,除了底部的各式認證資訊,就屬後方的 USB-C 充電埠了。

RODE Wireless Micro 官方整體重量為 102g,實際拿電子秤測量,整體重量則是低於 100g 的 99g。

RODE Wireless Micro 是款一對二的麥克風,中央的是接收器,兩旁則是發射器。以發射器尺寸來說,Wireless Micro 為 40 x 30 x 17mm,跟 DJI Mic Mini 的 26.55 x 26.06 x 15.96mm 相比就來的比較大了。

RODE Wireless Micro 是採全指向的收音設定,收音區域在發射器上方則是頂部與兩側。

RODE Wireless Micro 配戴方式也有最為常見的領夾設計。

另一項配戴方式則是目前這類小巧麥克風都有的磁吸設計,隨機也有附上兩個磁片。

如果是在室外比較容易受到風切影響的話,RODE Wireless Micro 也提供毛毛防風罩等配件。安裝方式也相當簡單,可以看到防風罩外圈的罩子,也就是說直接卡上去就完成了。

或許是礙於收納盒的體積設計,麥克風在安裝防風罩後,就沒辦法正常收納了,這點是我覺得相當可惜的地方。畢竟這種配件相當容易搞丟啊.....

實際使用上,RODE Wireless Micro 是採 USB-C 或 Lightning 的連接方式,以手機來說直接插在連接埠上就能使用了,且因應 GainAssist 輔助功能,專屬 APP 基本上也不用特別調整什麼數值。

另外,這邊可以看到接收器在連接埠上有多做一段,應該也是為了保護殼而設計。但我自己用的保護殼對其來說,還是不夠長.....裝上後還是會卡住。所以害怕裸機使用的朋友可能要稍微研究一下。

接收器底部也有兩個 LED 燈號,可以判斷發射器現在的配對狀況如何。

RODE Wireless Micro 其實幾乎不需設定,只要插在手機上就能直接操作,部分手機會出現是否使用的設定;不過 iPhone 沒有,就是直接用了。

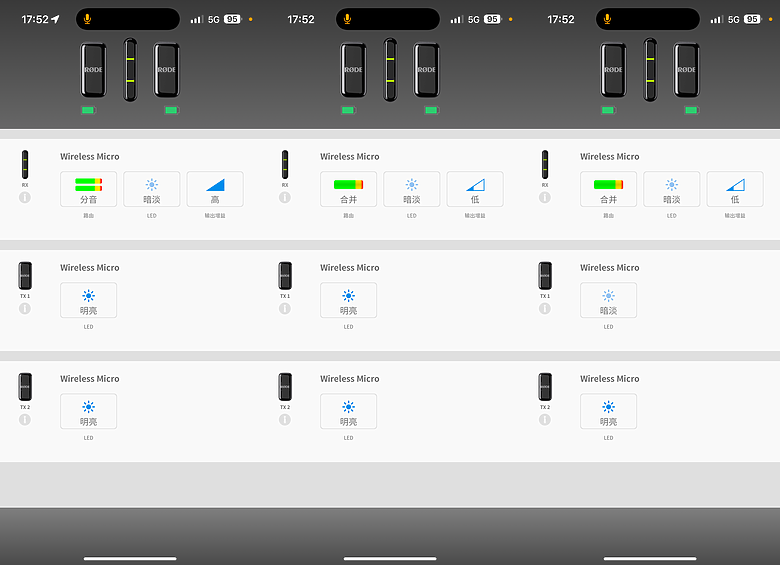

要做調整的話也是能靠官方的 RODECnetral APP 來做調整,不過對比一些競品來說,可調的數值真的不是很多,就是分軌與單軌、三種增益,以及 LED 亮度而已。所以才會說設定非常簡單.....沒有就是少!

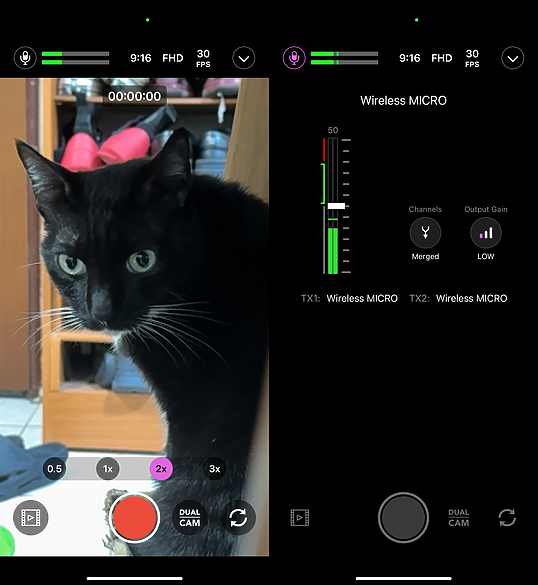

如果是要做錄影的話,iPhone 原生相機並無麥克風的調整選項,如果還是要調整的話,就要透過第三方 APP 如最有名的 Blackmagic Camera。而 RODE 也有專屬的 Capure 錄製 APP,此時就能調整麥克風的分軌、增益以及音量等。

另外,RODE 還有專屬錄音的 Reporter 應用程式,一樣能調整音量大小(但沒有分軌),同時多了選擇音質選項。這邊也可以看到 Wireless Micro 最高是可以支援到 48kHz 24-bit 的。

RODE Wireless Micro 自然也是支援其他手機產品,只要是 USB-C 幾乎都可支援。像三星近期推出的 Galaxy S25 Ultra 自然可用;而且在原生的專業錄影介面中,也能直接調整正負 12 的音量值。

雖說 RODE Wireless Micro 產品定位是針對手機,但其實只要 USB-C 裝置有辦法接收,就能夠運作。這邊極端一點,直接拿了 DJI OSMO Pocket 3 試試看,結果還真的有辦法收音,但 DJI 的生態系來說,當然是用自家的麥克風才能解放功能啦.....

所以除了手機,RODE Wireless Micro 像電腦等產品幾乎都能用,除了需要靠 3.5mm 的相機無法外,其實 RODE Wireless Micro 守備範圍也算廣的。

再來就是實際的測試了,這邊我以雙 mic 分軌以及單 mic 雙軌的方式來做錄音,聲音這邊我只有調整音量,並無後期添加什麼抗噪效果。整體聲音效果其實還算不錯,重點是現場其實有一台聲音蠻大的冷氣壓縮機,但實際聽起來沒什麼感受。

再來是根據 GainAssist 的增益輔助,在錄音時特別大聲試試看會不會爆音,初始 Gain 我是設定為高,一樣是單純調整音量而已,可以聽到刻意大聲的段落也沒有爆音造成的諸多失真。

最後是針對雙 Mic 的分軌功能,其實在足夠安靜的環境下,也能錄製出可以放鬆(?)的 ASMR 類影片,像是吃輕聲細語或一些動作等等。這裡我就以兩隻貓貓的吃播來做示範,但現場有一些電視聲音,就有做後期處理,聲音相當療癒!

▌小結

雖說麥克風不像手機、相機那樣必備性高;但如果你有相關需求,以目前來說就是自媒體了,手機可以滿足基本需求外,錄音就真的需要一組麥克風了。近幾年也可以看到有越來越多廠商推出這種隨身型的麥克風,某種程度市場需求也算蠻大的

雖然像 iPhone、Pixel 乃至 Galaxy S25 系列都有內建智慧的降噪或是音軌調整功能,但音質這種東西還是蠻吃裝備,有個麥克風效果真的會差很多。對 RODE Wireless Micro 來說,算是自家定位與價格最親民、體積相對輕巧的狀況下,也不需什麼繁雜設定,就能輕鬆錄製出水準以上的音檔。

這也是想踏入自媒體的朋友,一開始最大的問題了。錄影可能先用手機原始格式,找個天氣好的戶外其實就夠用了,但涉及聲音這種東西,光是什麼 Gain 調整可能就會讓你整個迷惑,要不然就是忘記設定什麼,結果聲音整個爆掉。

這時有個簡單連接,幾乎沒什麼設定的裝置,就能專心在內容創作上,這點就是 RODE Wireless Micro 的最大優勢了。

然而在這個價位帶,還是有一些具備更專業功能的收音裝置,這點就端看自己的需求去做決定了。

▌小惡魔福利社