正巧最近有住南部的家人迷上抓寶,不如就找幾個地點出門去走走。

想賞景的去賞景,想抓寶的去抓寶。各玩各的,各取所需,這主意挺棒的。

記的農曆年期間原本想去新營糖廠看看勝利號,

也想去看看位在新營的日式民宅老屋,但因為挪不出多餘的時間而無法成行。

即然這次有大約半天的空檔,不如就來走這麼一趟。

反正從臺南市區到新營不塞車只要40分鐘左右,不算遠。

所以這天下午我們一行人浩浩蕩蕩的來到了【新營鐵道文化園區】,看火車又抓寶。

然後又到原本不是官舍的【縣府日式木造官舍|弎弍和茗園】體驗茶道。

一個下午就這樣過去,家人想吃些當地著名小吃。

老狗提議找豆菜麵,可是家人問了這裡的工作人員,在晚餐時間沒有可推薦的營業店家。

於是改找新營附近的鹽水意麵,一夥人再次浩浩蕩蕩的來到【阿桐鹽水意麵】。

把一大桌麵食小點全都掃空後,長輩提議飯後散步消食順便抓寶,

於是繞了久未造訪的鹽水老市街一圈,發現沒有遊人的鹽水夜景還挺漂亮的,值得一看呀!

一直到寶抓夠了,消食也消的差不多了才打道回府。

這半天的行程,包括了:

- 新營鐵道文化園區:這裡是昔日新營糖廠的糖鐵調度場。因為新營糖廠為台糖公司昔日三大總廠之一,組織層級較高,因此是車輛調度核心,鐵路軌道多而密。除了有最近復駛的勝利號客車外,站場本身面積大,還有跨越鐵道上方的人行陸橋,開闊的景觀令人心曠神怡。而且,也因為新營總廠層級高,所以辦公廳舍及宿舍皆別具一格。可惜的是這些廳舍及宿舍建築還未像其他糖廠一樣完成整修及開放,只能從遠處欣賞原汁原味的外觀。

- 縣府日式木造官舍|弎弌和茗園:這是一棟以「官舍」為名登錄為歷史建築的「民宅」,因為它在興建的當時,就是由在臺日人所建的私宅。這棟建築由日人本田三一於1935(昭和10)年所建,二戰後由國府接收作為宿舍使用。內部空間雖然是日式住宅格局,但和常見的日治時期公務宿舍有一段不小的差距。目前由承包商「弎弌和茗園」承接營運,變身為有著濃濃禪意的茶席。

- 阿桐鹽水意麵:來到新營、鹽水一帶,直覺想到的在地小吃當然就是鹽水意麵。以老狗本身而言吃過好多家,每一家都好吃,風味各有不同。這次是隨機找了阿桐意麵,「實測結果」非常理想,滿滿一整桌的食物全部掃空…

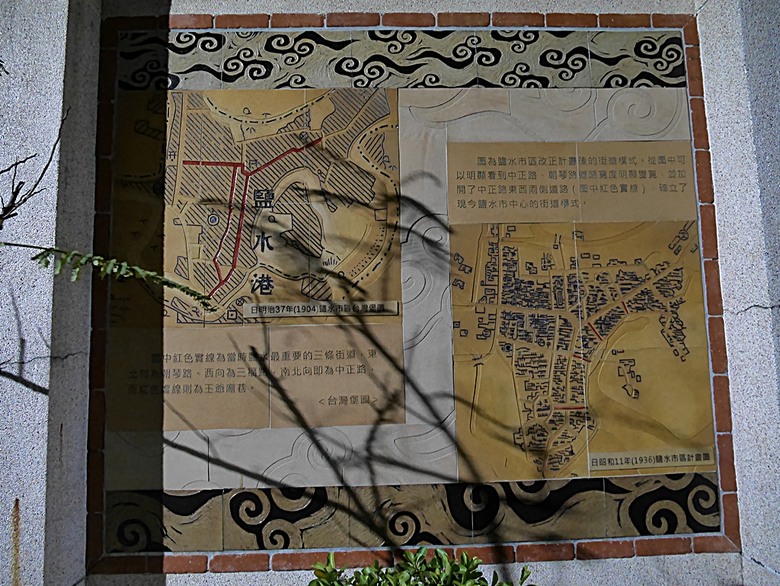

- 八角樓、銀峰冰果室:八角樓是鹽水街上的地標建築,葉家大宅的第三進,可以說是昔日豪門的大廈。這棟建築物創建於1847(道光27)年,當時的月津港仍然是與大陸貿易的主要港埠。八角樓的主人葉氏家族因經營糖業而致富,聘請唐山師傅來臺耗時十年興建此樓,細部施以精工雕琢,處處令人驚艷。因有地利之便,建材都是採用來自中國大陸的福州杉、磚瓦與石條。而其造型特殊,而成為鹽水地標建築。而葉家大宅的第一進,在1935(昭和10)年因市街改正需要拆除,改建為水泥樓房,但在1945年6月中旬的轟炸中被炸毀,就是現今銀峰冰果室所在位置。從前還可以見到斷垣殘壁,這次造訪看到已經修出二樓的陽台護欄。

- 修德拜亭廣場、月津故事館:修德拜亭廣場為修德禪寺舊址。修德禪寺建於1919(大正8)年,原名慎和堂,老鹽水人也稱修德禪寺叫「後街堂」,之後遷建於治水路新址,在舊址只殘存拜亭。臺南市政府在推動月津港風華再現計畫時,計畫利用修德禪寺舊址,整修後營造為社區遊憩景點。這樣的想法獲得寺方認同,因而無償提供土地。數年前,這裡就已經完成廣場整建,之後更成為歷年燈節的展示空間。

- 王爺廟巷:係因「王爺廟」前的巷道而被命名的古道名,是傳說中的酒家雲集之處。想當年,鹽水牛墟市集為清治至日治時期臺灣三大牛墟之一,當時南北通商最大市集。墟日結束,口袋滿滿的各路人馬多到鹽水街上戲院或王爺巷酒家消費。如今繁榮市況早已遠去,道路兩旁留下清治時期舊聚落建築形式,部分道路旁的空間被改造為遊憩區,設置月津港燈節結束後留下的燈飾,讓老巷道在夜裡多了點亮光。

- 鹽水庇護宮:又稱月港護庇宮、鹽水媽祖宮,主祀天上聖母,是鹽水的公廟。庇護宮的確切創立年代不明,現今的廟宇建築為1959年3月動工重建,至1972年完工。由畫師潘麗水負責廟中所有彩繪,葉進益製作壁堵與水車堵,所以廟內的裝飾品具有相當的可看性。

- 永成戲院:是二次大戰後於鹽水鎮內成立的三家戲院之一,屬於暨放電影又演戲的混合戲院。戲院建築的前身是建於1942年的「臺南州米穀納入組合-廣內義久調製工場籾收容倉庫」,1942(昭和17)年落成,為黃直先生經營之「永成合名會社糧摺調製工場」倉庫。二戰期間遭盟軍轟炸,僅存原本1/3面積。二戰後,黃直先生將倉庫改建為「永成戲院」,於1945年開張,成了鹽水一帶政商名流的聚集處。隨著時代變遷,永成戲院在2000年歇業,後由臺南市政府重新整修,2014年開放參觀,保留戲院內部檜木長座椅及老電影放映機等文物,2019年被登錄為歷史建築。

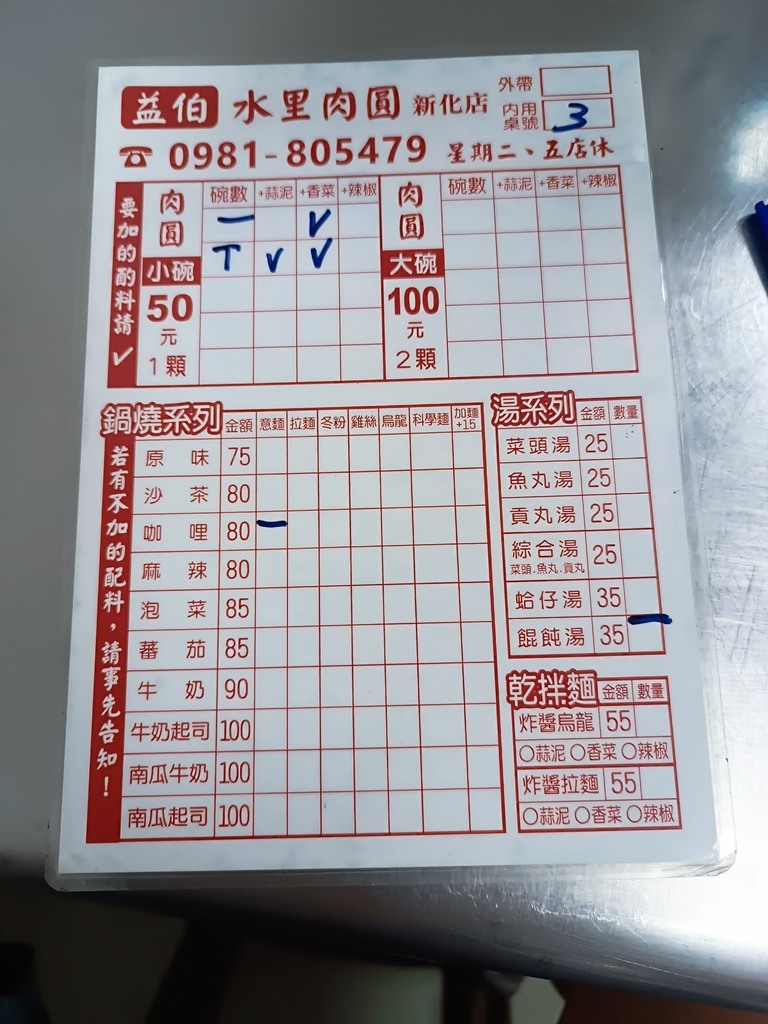

- 新化 益伯水里肉圓『新化店』:這家是在掃墓完後找尋午餐時找到的店家,因為吃肉圓還要參照SOP,非常特殊,所以一併紀錄在這裡。

🚆 新營鐵道文化園區

新營鐵道文化園區就是昔日新營糖廠的糖鐵調度場與秤量所。新營糖廠的前身則是日治時期臺灣四大製糖會社之一鹽水港製糖本社所在地。

也是二戰之後的1950年,台糖改用總廠制後的五座總廠之一。

而且在1967年改行大廠制後,曾經一度下轄新營、岸內、烏樹林、南靖、蒜頭、麻豆、佳里、善化、玉井、永康十廠的大總廠。

在廠址內除了製糖工廠外,還設有許多副產品的加工工廠。

因為運輸上的需要,新營糖廠成為臺糖鐵路的調度核心,有著面積相當廣大的站場。

2001年3月31日製糖工場停閉,臺糖鐵道部分保留。

而且還保留相當數量的糖鐵柴油車頭,

以及可以連通至縱貫鐵路的軌距l,067mm大日立七分車。

也因此,新營糖廠的鐵道營運路線可說是多元且具可看性。

在新營糖廠停閉之後不久即開始展開帶有休閒觀光性質的載客小火車的營運。

以廠區內的中興車站設為觀光五分車起點,開往柳營八老爺車站路線。

路線終點為乳牛的家,老狗在家中小朋友小時候曾經帶他們和阿公阿媽一同搭乘。

十多年過去,這條路線早已停駛,

取而代之的是中興車站至火燒店車站,長約2.5公里的觀光體驗路線。

而中興車站與附近的調度場站亦經過全面性重整,成為現今所見的新營鐵道文化園區。

和十多年前時造訪的中興車站,看起來已經不一樣了。

新營鐵道文化園區的地標看板,表示這裡有火車之外,還有賣冰呀!

台糖的舊糖廠賣冰已經是常態了。

在站區內靜態展示的蒸氣小火車頭。

還有順風牌車頭柴液車頭,原為美製車頭,經台糖自行改裝。

車頭前方有「順風牌柴油機車」銘牌。

小火車的調度場在中興車站的另一邊。

目前似乎未開放遊客進入,可能是有安全性考量吧!

如果想搭小火車的話,在軌道旁的這節黑皮車廂買車票。

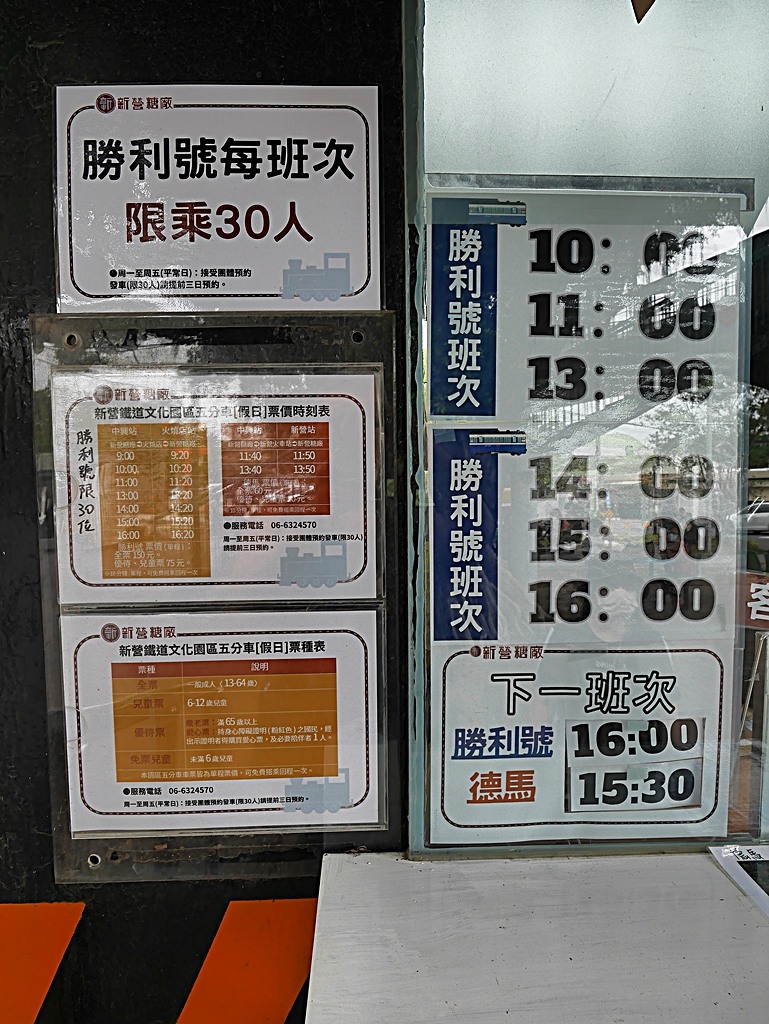

老狗原本打的是要搭勝利號的主意。

不過看到售票口旁的告示,基本上今天無望,明天請早。

至於一般的觀光小火車,對老狗和家中的小子們實在不具吸引力。

因為全臺灣各地的臺糖觀光小火車幾乎都搭過,早就沒有新鮮感。

在我們到達的同時,有一班觀光小火車出發,錄一小段影像做為紀念吧!

老狗今天和家人一同來到這裡,主要的目標就是它。

「勝利號」客車是1949年時,

由台灣糖業公司向日本日立製作所購買的多台汽油客車當中的一台,

主要任務當然是執行客運業務。

1950年代,臺糖公司所屬有汽油客車都由公司內的屏東農業工程處改裝柴油引擎。

目前現存尚有3部同款客車,

包括照片中的勝利號,位在烏樹林糖廠的成功號,還有在溪湖糖廠的524號。

老狗到達的時間接近下午3點,先前買好票的遊客排隊魚貫上車。

因為每車次限乘30人,所以很快就客濶,只能看著別人上車去。

準備要開出車站前,讓遊客拍照留念的時光。

出發前,站務人員巡查中。

畢竟外型實在很可愛,沒能搭上這班車的朋友,也都停在原地等待它的出發。

即然出發的時間快到,那就錄個一小段勝利號離站出發的影片吧!

在搭勝利號的月台上,可以見到昔日中興車站的名牌。

這面指示牌是中興車站的簡介。

近20年來,這裡的人氣都靠著小火車撐場面。

車站旁是販賣部,除了冰品外,還可以在這裡買到很多雜七雜八的農特產品。

老狗對於吃冰沒太大興趣,因為大都含了牛奶…

於是爬上販賣部旁的天橋,從高處眺望這座大型糖鐵站場的景觀。

遠方的車庫裡存放著好幾輛不同的車頭。

在車庫外還保留好幾條股道,現在還是需要調度的。

眼前這不是剛剛開出去的觀光列車嗎? 怎麼開回來了?

難道是到了終點又折返了?

沒啦! 它停在那裡,不是剛剛開出去那一列觀光列車。

對面的建築物,現在好像是議員的服務處。

從陸橋另一頭走下來,原來這座人行陸橋在新營有相當重要的歷史意義。

因為它在這裡半個世紀了。

放上在馬路對面拍的照片,可以發現這條天橋還真長。

從前臺北市區內的天橋,有不少都比它短…

在鐵道的另一邊,現在有陶笛樂團的基地。

還有糖福印刷創意館。

這裡是利用糖福印刷所的舊廠房與設備介紹,以活版印刷文物的文化館。

早年因為新營糖廠位階較高,因此針對印刷刊物這件事,設有專職印刷館負責。

這個單位由台糖勵進會承接,目的就在於印製臺糖對內的刊物及報導。

糖福印刷所於2011年停辦,廠房設備由台糖台南區處接管。

查了一下網路資料,說是要轉型為文化創意館,展示被認定為古物的5件印刷設備。

不過到訪這天似乎並沒有開放,館內沒有人。

走到展示館的入口,今天應該休息未開放。

文物館所在的這些房子頗有1960年代風格。

走到文物館的對側,可以用較近的距離看看糖鐵車庫裡有什麼。

昔日在站內拉動糖鐵列車用的牽引機。

在牽引機旁的銘牌。

銘牌上的某些建築被拆掉了,像是製糖工廠。

製糖工廠拆除的時間相當早,2002年時就已經拆光了。

場站空間真的頗大,路旁還出現SUGAR5個字母。

回到剛剛爬上陸橋的對側,可以清楚的看到這超長的陸橋。

這座陸橋剛蓋好時,相信不只是新營NO.1,很可能長度是當年的臺南縣市NO.1。

老狗家的2個小子發現搖椅,決定留下來憶童年。

老狗繼續往前走,來去探望糖廠內外的老建築。

這是不是也算的上老建築?

現在全臺灣各地要看到這種公用電話亭,裡面還要裝著藍色公用電話機,大概難上加難…

中山堂,公家機關或國營事業的集會場所。

現在這裡被做為季節性大賣場用。

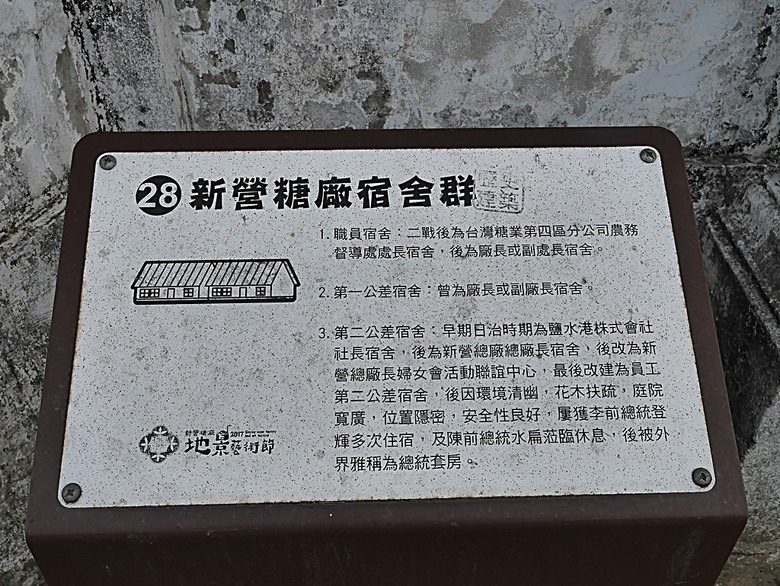

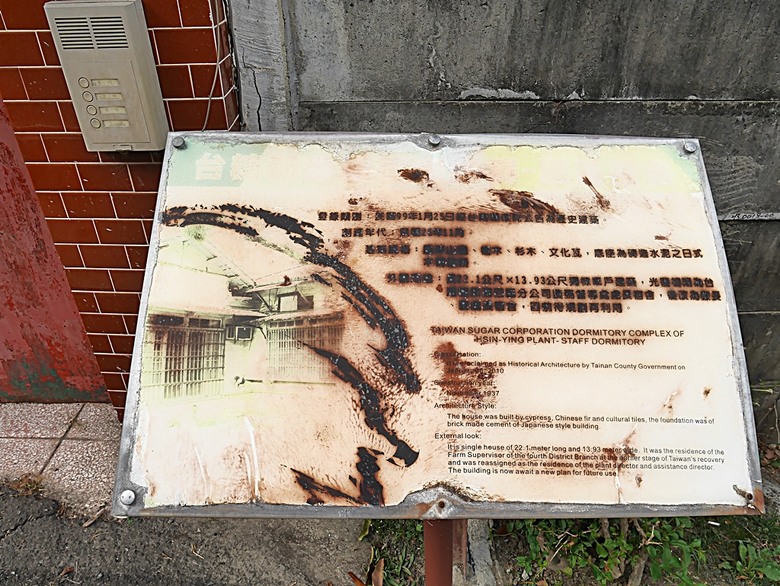

到了新營糖廠的大門口,裡面有2座列名直轄市定古蹟的建築。

但是糖廠內辦公區似乎並沒有開放遊客參觀,所以略過。

先看看大門外的宿舍建築吧!

糖廠辦公區內的綠地面積頗大,如果像總爺糖廠一樣開放自由進出,應該挺不錯的。

這是糖廠大門外的第一棟宿舍建築,應該就是廠長宿舍,又稱為第一公差宿舍。

照片中最亮眼的,應該除了白色老屋外,還有芒果樹上的大芒果吧?

另一個角度的第一公差宿舍。

再換個方向。

其實這一帶有好幾棟宿舍建築,每棟的面積都不小。

光是看這面解說牌,很難分辨那棟是那一個?

另一面解說牌,設立的位置在另一棟外。

這可能就是所謂的「第二公差宿舍」,有著曾經做為總統別館的歷史。

宿舍背面略嫌殘破,是時候來整修了。

對面還有另一棟宿舍,規模較小,應該就是職員宿舍吧?

一樣有著雨淋板外牆,但也一樣破落。

釘在對面地上的說明牌,有點歷史了。

旁邊這棟建築物是新營糖廠的員工餐廳,與宿舍同為直轄市定古蹟。

外觀看起來像有整修過。

一整排的重錘窗該是它最大的特色。

現在裡面幾乎全空,而且也無人進出。

但是走廊是拍照的好地方。

餐廳左右兩側,看起頗為平淡無奇。。

新營鐵道文化園區及新營糖廠的位置,看勝利號小火車的地方!

🏘️ 新營 縣府日式木造官舍|弎弌和茗園

離開新營糖廠後,我們一行人來到這裡。這是一棟以「官舍」為名登錄為歷史建築的「民宅」,位在日治時期的山川溝前。

它是由在臺日人本田三一所建的私宅,建於1935(昭和10)年。

二戰後,日人資產由國府接收,作為公務宿舍使用。

內部空間頗大,格局與一般常見的日式公務宿舍有段不小的差距。

目前由弎弌和茗園承包營運,作為飲茶空間,兼作茶藝教學場所。

整體環境飄著濃濃的禪意,只是消費略高…

外面是條圳溝,查了國家文化資產網上的敍術,應該在日治時期被稱為「山川溝」。

旁邊的道路稱為綠川北街,沒搞清楚以為來到臺中…

現今木造老屋外庭園的入口,立牌上寫著營業時間。

「弎弍和茗園」從營業時間看起來像是教茶藝的,不是一般的茶行或茶館。

因為這營運時間也太短了吧?

房屋的大門入口,就像一般日式大型住宅一樣,有座軒亭做為遮雨之用。

屋簷的盡頭有鬼瓦更是必備的。

門口旁放著菜單,以臺南的消費水平而言不算低的。

在圍牆外有面說明牌,感覺內容相當空虛,或許是找到的歷史紀錄不多吧!

旁邊有一口井,應該是從前的水源吧?

只是門前就有圳溝了,還需要這口井嗎?

現在井上加了鐵蓋,應該是怕有人投井XX…

還是怕有人亂丟東西進去…

透過井上的鐵蓋往內拍,可以見到自己的影像,表示井內有水呀!

日式老宅的正面外牆。

因為室內冷氣開放,所以緣側外部的玻璃窗都被裝的好好的。

有部分放上了防雨的實心木板窗片,稱為「雨戶」

在從前沒有冷氣的年代,白天好天氣時玻璃窗可以推開,

而雨戶應該是收起來的,到了晚上或天氣變差時才搬出來裝上,防雨兼防盜。

至於木板窗片收在那裡?照片中凸出來的外牆那裡,稱為戶袋。

工作人員介紹老宅到這裡,就把家人帶進屋子裡去了。

老狗走到老屋的後方上洗手間去,順便看到了老宅的右側。

這裡有著較高的水泥牆,應該是台所、炊事場或風呂(即廚房與浴室)的位置。

上完洗手間,一樣進到屋內,眼前見到這幾樣寶貝。

照片左邊是3件古物,轉盤式電話不稀奇,一五珠算盤就相當少見

而放電話用的旋轉盤還能留到現在,這就不容易找到。

右邊是現代的精緻茶具,結合石磨與茶杯,究竟是什麼樣的意象?

放置這些小東西的位置就是日式住宅中的踏込。

注意看照片右側,有扇門是直接位在地面的,

裡面的空間沒有高架地板,應該就是豪宅等級才有的「應接室」。。

不過「弎弍和茗園」以茶藝為主,應接室空間配置不合用,被用來當作辦公室了吧?

往另一邊走進去,是面對前庭院的緣側。

放上這些編織坐墊與矮桌,果然很有禪意。

緣側很長,所以還有另一邊。

屏風後面應該就是「書院造」向緣側凸出的空間,

店家可以把它當儲藏空間使用吧?

站在脫鞋的位置向內看,是一片相當廣大的室內空間。

照片中掛著捲軸書法的位置就是「床の間」(とこのま,tokonoma)。

而旁邊有向外凸出的構造,稱為「書院」

而「床の間」所在的房間就是座敷。

「床の間」最重要的裝飾,就在於「掛物」(かけもの,kakemono),

常見的就是書法字畫。

另一邊的空間稱為「床脇」,上有「天袋」,下有「地袋」,中有「違い棚」。。

店家放了許多茶具、茶葉在這裡,遮蔽了原有的木造結構。

在座敷旁的空間有個很相似的內嵌空間,不一樣的是中間多了一層隔板。

這個內嵌空間應該就是押入,而這個空間可能是寢間(ねま),也就是臥室。

而由踏込過渡到座敷的房間是較大的日式住宅才會有的,可稱為「次間」

至於我們被工作人員帶著坐下來泡茶的空間,

相對位置與炊事場相鄰,應該就是「茶之間」了。

茶之間(ちゃのま)相當於現代建築中的餐廳,是飲茶、用餐的空間。

在茶之間與居間這一側一樣有面對庭院的緣側。

我們人多不適合坐這個位子,因為太擠了。

抬頭可見精緻的木工,也就是在日式建築內隔開每個房間的建材之一—欄間。

在茶の間裡放著一把古箏。

坐定後,開始泡茶了。

先麻煩工作人員指導如何泡茶,還有如何品茗。

至於這杯呢? 店家招待的,不是我們泡的…

老狗不懂如何泡茶,還是按按快門比較簡單!

點心上桌。點心的量以人頭計算,這應該就是六人份吧?

換個角度,下午喝茶時間配這些挺棒了!

茶杯、茶壺排排站。

泡茶這檔子事老狗不行呀!交給小朋友們來學習吧!

據說品茗,在開始泡茶、喝茶前,要先看一看、聞一聞茶葉。

老狗對這個沒研究,用肉眼看不出個所以然。

先請工作人員示範如何泡茶…

真正的「泡茶」,講究的是時間和溫度,不是我們一般喝茶包可以比擬的。

第一泡沖出來的茶湯,入口回甘,其他特色不詳…

不過絕對比超市裡賣的好喝。

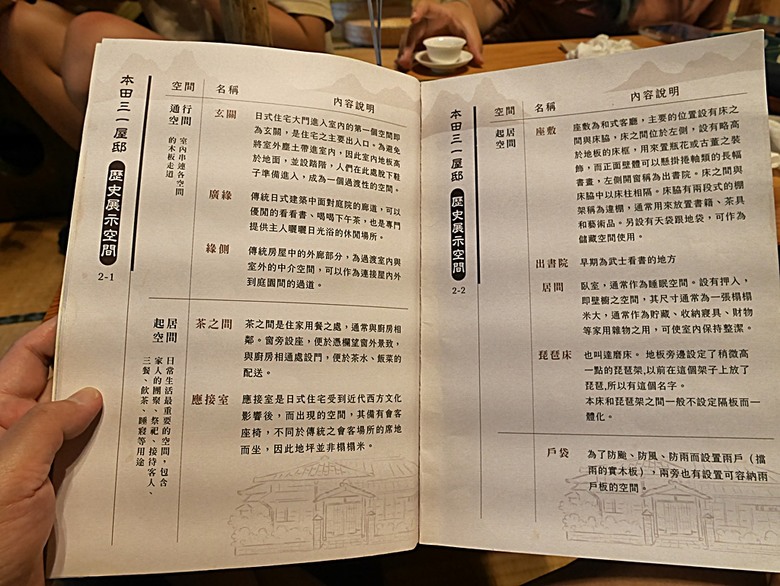

品茗的同時來看看菜單,裡面還有日式住宅的介紹。

這裡面大部分是正確的,惟獨「出書院」的解釋,感覺怪怪的。

接下來,當然就是一邊喝茶、一邊在室內繞繞,四處拍拍充滿禪意的照片了!

借用別人的茶席來拍張照片。

位在緣側的另一組座位。

座敷內主要裝飾空間,即床の間與床脇的特寫。

座敷內,位在床の間旁的「付書院」。

現在店家擺放許多茶具,很有禪意。

我們品茗的空間,也就是茶の間,後方有門連通台所。

承包店家展示的茶葉與茶具,有不少是普洱茶。

這裡掛著幾片布料在屏風上,看起來都是日本和服的布料,很華麗。

茶喝的差不多了,到外面庭院去繞一繞。

右前方是應接室,內部不設高架地板,進去裡面不需要脫鞋。

這是近代日式民宅接受西方民宅習慣而做的改變。

右側是風呂、台所的位置。

風呂、台所通常會有獨立的、通往庭院的門。

門內的空間稱為裏玄關。

右後側視角。這裡的窗子面積小很多,應該是便所所在。

後側好像全都是實牆,其實應該是一片片裝上去的雨戶。

這些木板外窗用途就是為了擋雨。

左後側視角,可以看到一整面的雨淋板外牆。

因為這個位置對應座敷與居間當中的床の間、床脇與押入,

在大多數的建築,這些位置是不會開對外窗的。

左前方視角,可以看到用來裝雨戶,而向外凸出的戶袋。

這棟日式豪宅的內部各繞了好幾園,到了該去覓食的時候了。

就以門口旁的門牌來做個結束吧!

這棟私人日式大宅的位置在新營市區的那兒?

不算難找也不算難停車,導航設定「弎弌和茗園」就找到他們了。

🍜 阿桐鹽水意麵

在「弎弌和茗園」門口找用餐地點時,老狗的家人問老狗有沒有什麼可以推薦的?老狗想想,在新營當然要吃豆菜麵,

可是問了「弎弌和茗園」的工作人員,沒有可推薦的店家。

再想想,隔壁的鹽水就有知名的鹽水意麵,

而一打開Google map就看到阿桐鹽水意麵,看看Google評價又還不錯。

不如就直接往這家移動吧! 反正印象中的鹽水意麵沒有不好吃的,只有口味差異而已。

經過20分鐘左右的車程,我們來到了阿桐鹽水意面的大門口。

從前阿桐意麵在永成戲院旁的「鹽水觀光美食城」裡,

不知道何時搬到這麼大的店面來?

旁邊還有停車場,雖然只能停個10部車左右,但也是店家的誠意呀!

店裡的料理區,空間不小,工作人員也很多,相當忙碌。

除了鹽水意麵外,還有加熱滷味,可以自行任選。

因為人多,所以小朋友們夾了一大堆有的沒的。

可是,老狗夾了一樣讓這一籃充滿了特色,那就是豬舌頭…

現在的小朋友應該很少吃過這個,老狗來開發一下他們的味覺…

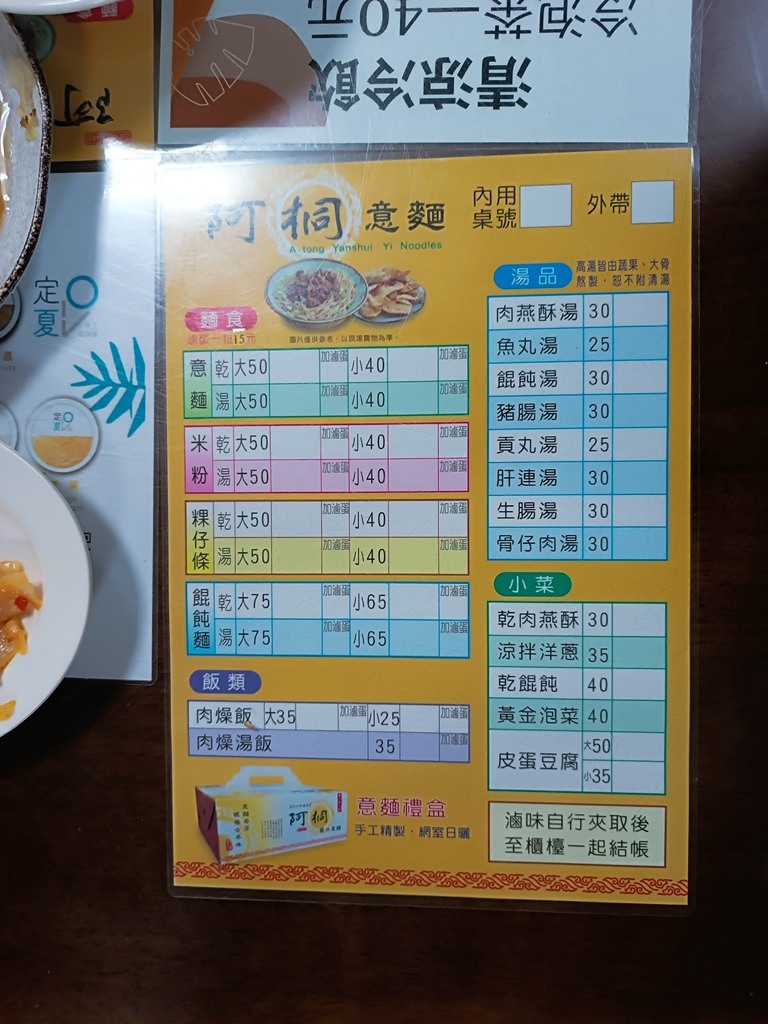

阿桐意麵的菜單,就是一副國民銅板小吃的樣子。

想只花百元就能飽餐一頓,而且又是知名店家,大概只在這裡有機會。

點好了,可是老狗忘了拍照…

先看上來些什麼菜吧!

皮蛋豆腐、涼拌洋蔥、黃金泡菜,都是一般大眾口味。

剛剛那一大籃滷味,加熱後,淋上臺南的不鹹醬油膏後上桌。

還看的出來豬舌頭在那裡嗎?

其他的加工食材就沒什麼好提的。

因為太平凡了,全臺灣都吃的到。

滷味部分還有這一盤,差點忘了它,就高麗菜啦!

在臺灣其他地方沒看過這種食物。

這叫肉燕湯,中間的炸物叫「肉燕」,類似超大顆的炸餛飩。

據說是來自福州的一道小吃,但網路上查了福州肉燕,個頭和鹽水的完全不能比。

福州肉燕小小一顆、沉在湯底。

鹽水肉燕卻如同飛燕展翅,身體小小,但餛飩皮張開如飛燕,口感厚實酥脆。

可以乾吃,也可以配湯。

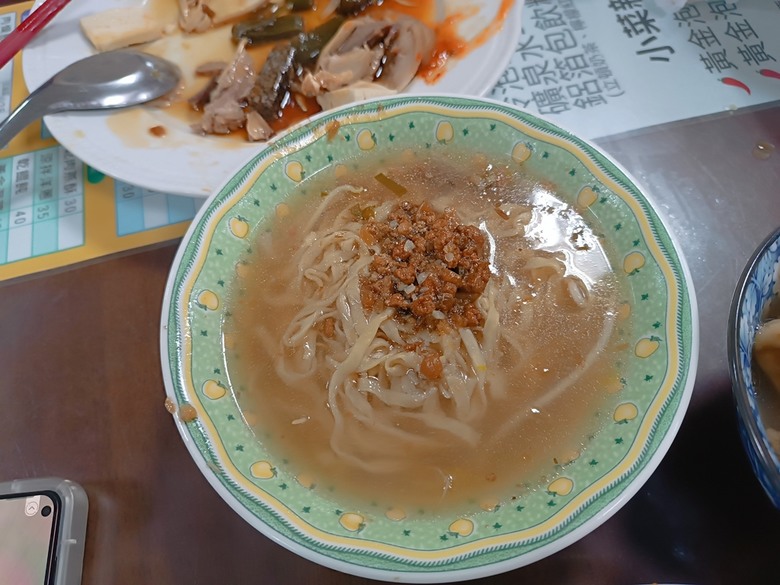

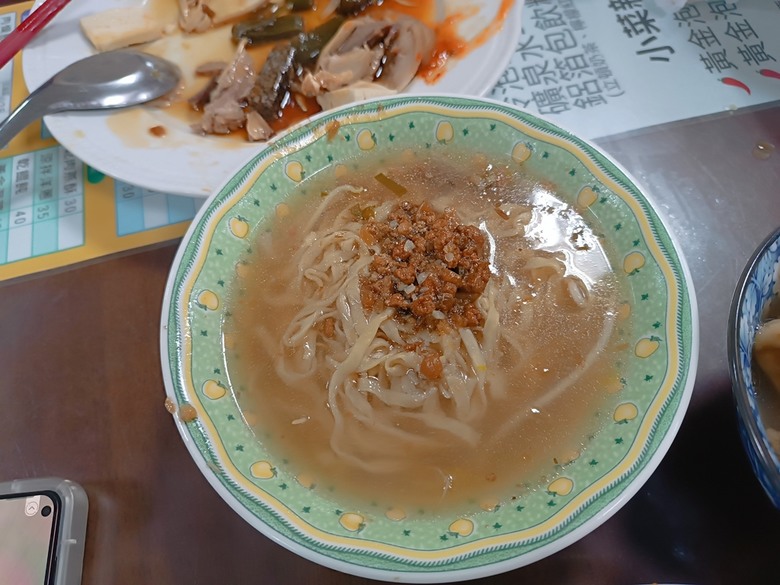

老狗點的是配上大骨湯的,加了肉燥,多了點不同的味道。

其他的人點的是乾的肉燕。

要說它是傳統口味的炸物嗎?

有個小子很調皮的點了骨仔肉湯,相信不少人沒看這它。

這就是把大骨上附著的肉刮下來,熬過後配上大骨湯。

雖然費工,但是好吃!

接下來上桌的全是主食。

乾的鹽水意麵。除了扁扁薄薄的意麵外,還有肉燥和豆芽菜。

豆芽菜與鹽水意麵構成爽口的口感,而肉燥則是負責讓每一口麵充滿香氣。

豆芽菜、意麵、肉燥所構成特色口感,就是鹽水意麵的特色。

全臺灣其他地方的麵食都無法比擬,也是它迷人之處。

有乾意麵,就有湯的意麵。

因為加了大骨湯,所以味道也變的不太一樣,

可不是一般陽春麵的味精湯頭可以比的。

老狗個人是偏好湯麵啦!

老狗另外還點了這個—飯湯。

一般北部人大概很難理解這有什麼好吃的?

老狗深深的覺得,回到臺南就是要吃飯湯,不然就沒有回到故鄉的感覺。

全臺灣的小吃中,把飯泡在湯中,又沒有搞的糊糊一大碗的,大概只有南臺灣才有吧!

可不要把它當作鹹粥或是燴飯,那是完全不同的兩件事。

一群人叫了一桌子的小吃,不久之後就變成了這個樣子…

所以Google 評價4.1不是浪得虛名…

放了那麼多照片,那麼阿桐鹽水意麵在那裡?

請看地圖,很容易找到他們的!

🚶 鹽水街市夜遊散策

即然大伙把一桌美食給掃空了,當然接著有人提議要繼續「掃」。那要掃什麼? 「掃街路石」,也就是「掃街消石(食)」是也!

不然吃太飽,立馬坐上車回家去,挺難受的…

那要怎麼掃? 用手機掃呀!

手機除了看地圖,查路線外,還可以順便抓寶,是不是很棒呀?

於是,就有了這下面的路線圖。

下面這條路線當然是老狗提議的,根本就是來探訪鹽水歷史的。

至於其他人? 負責一路「掃」一些有的沒的寶,這對他們來說是重點。

🏠 八角樓、銀峰冰果室

離開阿桐鹽水意麵,走個幾分鐘就來到了地標建築—鹽水八角樓外的十字路口。這個十字路口有家很有名氣的冰店—銀峰冰果室。

銀峰冰果室原本是家在戰爭廢墟當中開的冰店。

因為所在地的樓房在二戰當中被盟軍轟炸,剩下一層樓。

戰爭結束後,大約在1951年由葉家出資買下這排損壞的樓房後,

再自臺南親戚家標購一套製冰機器,以冰與銀都是銀白色為發想,

在這裡掛上「銀鋒冰果室」招牌賣起冰品來。

在那個「第一賣冰,第二做醫生」的年代,冰品的確是利潤不錯的行業。

而也就因為這樣,一賣賣了70多年,成為近代鹽水人的共通記憶。

幾年未曾來訪,這排損壞的樓房似乎整修過。

原本殘破的二樓女兒牆被修補過了,感覺不太適應。

轉角立面掛上「葉連成商號」招牌,應該就是要紀念清治時期的「葉連成」商號吧!

銀峰冰果室的正立面其實是設在側邊的中山路上。

這回造訪發現多了顯眼的招牌。

冰果室所在的位置,是昔日葉家大厝的第一進。

所以站在冰果室的對面,可以清楚的見到第一、三進的建築。

至於第二進的位置呢? 就是一、三進之間空地,

現在放置者「伏見宮貞愛親王御遺跡鹽水港御設營所」的石碑。

老狗在2018年的清明節時,就曾經造訪鹽水八角樓。

當時可能因地震之故,只開放一樓供民眾參觀。

這次造訪時間已經是夜問,管理人員都已經下班,只能看看外部。

所以,這篇的分享內容當然就只有外部照片。

如果有想了解八角樓內部的朋友,

或想了解八角樓沿革的朋友,都可以點一下下面的舊文。

沿革部分就不在這篇重述。

簡單來說,八角樓就是葉家大宅最後面那一進。

因為四週陽台外推,因而呈現特殊的八角型。

八角樓最厲害的地方,在於整體造型簡樸渾厚,但細部又施以精工雕琢。

抬頭看看二樓亮燈部位,

就可以明白什麼叫「整體造型簡樸渾厚,細部又施以精工雕琢」。

八角樓的後側開了一扇門,充做後門使用。

即使是後側,二樓木造部分作工相當精緻…

站遠一點,拍下大宅門建築後側的照片。

後面是條以現今眼光來看,算是不寬的街道。

這條巷子俗稱建成巷,是清治時期留下至今的街道。

旁邊比較寬的中正路是日治時期「市區改正」時新闢的道路。

順著中山路前行,見到一家挺特殊的店。

屋頂上的裝飾物頗為吸睛。

這家店名為「赤兔製造所」,看起來像是飲料賣店。

酒精飲料、咖啡茶飲,什麼都有!

⛩️ 修德拜亭廣場、月津故事館

沿著中山路往前走個幾步,來到了一處有著美麗燈飾的地方。這裡是修德禪寺的舊址,在寺廟遷移後,建築物大多拆除,僅餘拜亭。

後來臺南市政府在取得修德禪寺同意後斥資整修,成為月津港燈節的展示空間之一。

老狗和家人曾經在2019年造訪過這裡,當時就已經是燈飾的展示空間。

5年後再來到這裡,依然燈光燦爛。

換個角度往內看,可以看到拜亭下方有2座花燈。

外面的草皮上還有好幾張小學用的木椅。

拜亭本體頗具日治末期的建築風格,立柱與立面都是洗石子,外加水平線條裝飾。

從側面可以看到還保留部分木結構屋頂。

至於現在在裡面這2座小型花燈,查了一下資料,顯示來自2024臺灣燈節。

是鹽水區公將燈會作品《一馬當先》與《牛轉乾坤》在結束後移至拜亭下,繼續展示。

至於誰是《一馬當先》與《牛轉乾坤》,不在話下…

這裡同時也是「月之美術館」的場景之一。

在廣場旁有大型壁畫。

對面還有老建築「月津故事館」。。

老狗來過這裡好幾次,因為有不少紀念章…

這次到訪,發現老屋似乎整修過了…

🏚️ 王爺廟巷

回到八角樓旁,往對面的王爺廟巷走進去。所謂的「王爺廟巷」,顧名思義就是指王爺廟前的巷道。

這條巷道和八角樓旁的巷道「連成巷」連接,為清治時期月津港街區的古街道之一。

這裡也是傳說中的酒家食肆雲集之處,然而繁華早已落盡。

如今兩旁保留不少超過百年的古厝,而損壞的古厝空間則被改造為藝術空間。

在由中山路進入巷道的入口處地面,有下面這面石碑。

老街的特色被完全的刻畫出來。

剛往內走個幾步,就看到照片左側那棟老屋。

像照片中那樣向外凸出的檐樑,只有有相當歷史的老屋才會有。

遠方路底的那座廟就是王爺廟—正名「月港廣濟宮」。

往內走到一處空地,從兩側牆面的痕跡可以看出來,這裡曾經有座古厝。

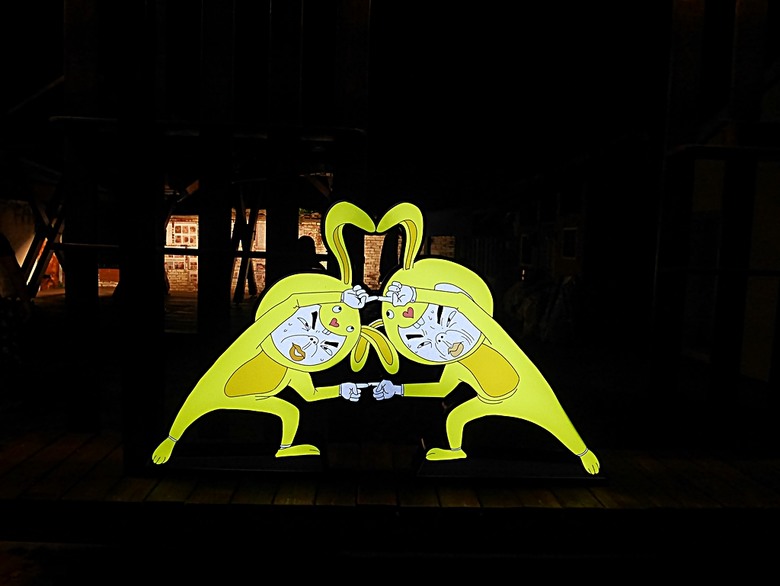

目前加上了木樑的裝飾,做為藝術作品露天展場。

很俏皮可愛的燈飾。

空地裡的「水拹仔」,還能「拹」的出水來,不容易呀!

現在,這種手動真空汲水器都變成了裝飾品,但在老狗小時候還是很常見的水源。

老狗小時候讀的國小在臺南市區裡,可是卻沒有自來水。

要用水洗手、洗廁所都得靠這個,汲取地下水來使用。

從後方長滿植物的建築物,更可以得知這裡曾經有棟老屋,只是被拆掉了。

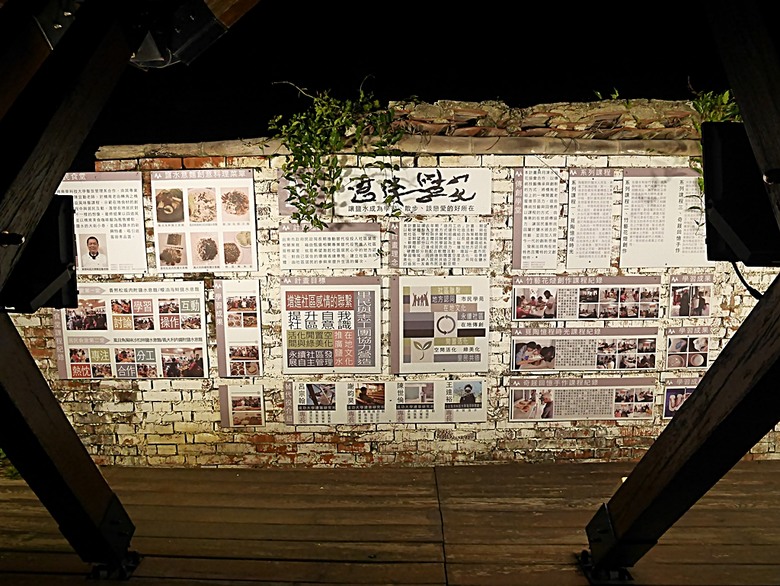

牆上的海報告訴遊客,這裡經過大幅改造後,從廢墟變成藝術展場。

而且還有個名字「造津藝棧」。

古厝殘留的牆面變成了海報牆。

往前走,來到了某處三叉路口,前面就是王爺廟月港廣濟宮。

旁邊的老屋,大門很有歷史,造型很漂亮。

來到了一處防空洞前,現在也是月之美術館的展場之一。

這種建築物在老狗小時候還挺常見到,但到現在越來越少見。

這裡的防空洞算不小了,前後各有一個出入口,每個出入口兩側各有1個月。

想必是為了方便快速進出而開了這麼多出入口。

防空洞在另一邊的出入口。

出入口的另一邊,為什麼會有瓦斯桶在裡面,這就真的想不透。

旁邊有兩面海報牆,宣導的內容是脊髓肌肉萎縮症(Spinal Muscular Atrophy,簡稱SMA)。

這種疾病的成因是因為運動神經元受損,以致於脊髓無法調節肌肉運動及強度。

疾病的成因是運動神經元存活基因1(SMN1)的突變,

致使運動神經元存活(SMN)蛋白產量不足,

脊髓內的運動神經元衰退,肌肉便無法接收來自腦部的訊號。

這種疾病會導致患者無法正常從事日常的運動外,

更糟的是會造成呼吸、吞嚥等需要肌肉收縮的動作無法完成,

最後患者將會失去生命。

而且,這種疾病屬於退化性疾病,難以治療,只能仰賴價格甚高的罕見疾病藥品。

這幾面海報牆的目的在於喚醒一般人對於此疾病的重視,

並希望可藉由全民的力量,亦即全民健保給付罕見疾病藥品,來改善患者的生活。

- A

- B

- C

忽然看到這2個小子蹲在一間老宅門前。

後面的老宅立柱很有歷史感,好像原本是騎樓,在外面增建圍牆的。

原來這裡有幾隻喵…

轉個彎,看到這面路牌,應該已經到了王爺廟巷的另一頭入口。

只是怎麼少了一個字?旁邊就是護庇宮—鹽水媽祖宮。

🛕 鹽水護庇宮

鹽水護庇宮為鹽水公廟,創立的年代傳說可回溯至明鄭時期,擁有400年以上的歷史。由於年代久遠,歷經遷建及重次重修。

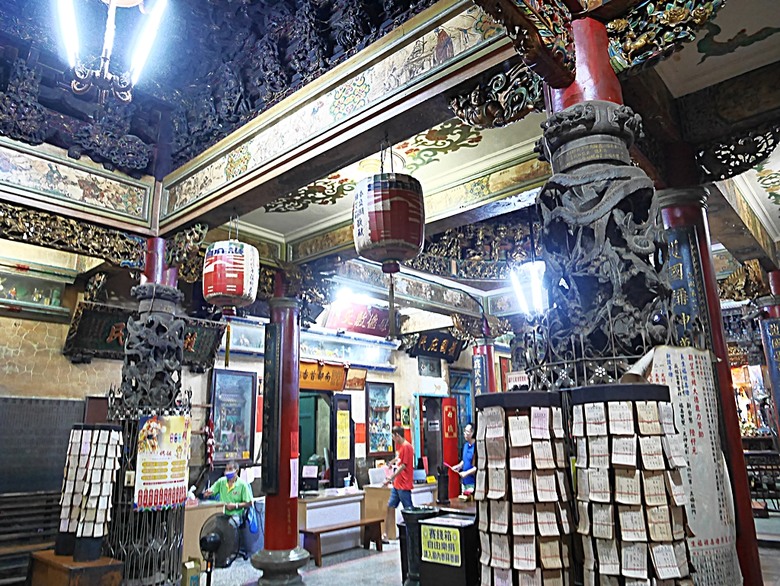

現今所見的廟宇建築自1959年3月動工,至1972年完工。

當時請來潘麗水負責廟中所有彩繪,葉進益製作壁堵與水車堵上的剪黏。

而這2位民俗藝師都是當代大師,因此廟中最值得一看的,當然就是彩繪與剪黏。

老狗在2019年參觀月津港燈節時曾誤打誤撞的造訪,

當時在還不曾查過資料時,就被廟裡的彩繪與剪黏所吸引。

並且寫了這篇分享文以茲紀錄。

事隔5年,舊地重遊,欣賞相同的藝術作品,算是重溫舊夢。

只是上次正值農曆年,參拜人潮眾多。

這次是清明節隔天,遊人三三兩兩,更能仔細欣賞作品。

就從側邊的彩繪先開始吧!

側邊這幅應該是近年新作,從上面的年份「乙酉」推算,應是2005年。

走進廟裡,見到的當然還是老樣子。

磨石子地板上的牡丹和孔雀。不知道現在是否還有這樣的技術可以重製?

- 虎側入口

- 中門

- 龍側入口

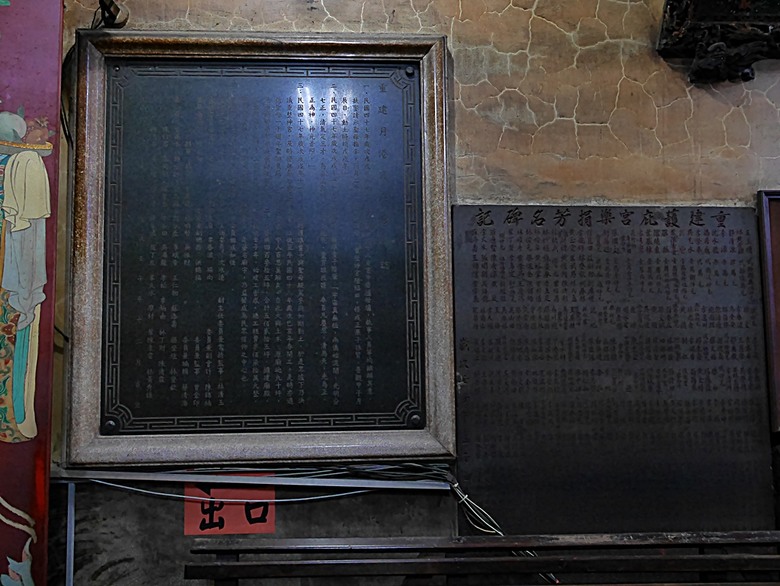

鑲在側面牆上的古碑。這些古碑的存在,正是護庇宮存在的歷史見證。

其中最值得一看的當屬照片右邊的「府憲示禁」碑。

此為1782年臺灣府知府蘇泰給立告示,嚴禁地保串同差役藉屍嚇詐勒索。

在這裡發現臺南400紀念章1顆和廟章1顆,蓋好帶回家去!

廟裡的另一邊也有2面石碑,看內容可以得知是功德碑。

想看看剪黏大師葉進益的傑作嗎? 廟方可是很用心的維護。

不止在作品外面加了玻璃窗保護,應該也有定時清潔。

不然光是被廟內的香煙日積月累「薰陶」,大概只得眼前一片漆黑。

老狗把剪黏作品全都集中在這裡。原作上看不出標題,不知裡面是演的是那一齣…

- D

- E

- F

- G

左右兩側牆面有潘麗水的彩繪,從落款推算是1972年的作品。

廟方很有心的在下方貼上了彩繪的故事典故,有興趣請臨現場…

- 龍邊

- 虎邊

至於正殿當中,則是祀奉明鄭部將迎來保佑鄭軍登臺的媽祖,即鎮殿大媽。

以及傳說中由鹽水糖商「崇興行」自湄洲迎來的媽祖。

神桌上的香爐,歷史應該相當悠久。

只是看不清上面的刻字

走出廟門。這次終於可以清楚的拍到護庇宮的外觀。

屋頂的裝飾十分華麗。

至於家人們呢? 收獲良多…

在廟旁又找到一顆活動章,很可惜乾掉了…

拿出自備印台來處理一下,一樣蓋回家…

🛣️ 鹽水街道—媽祖宮街

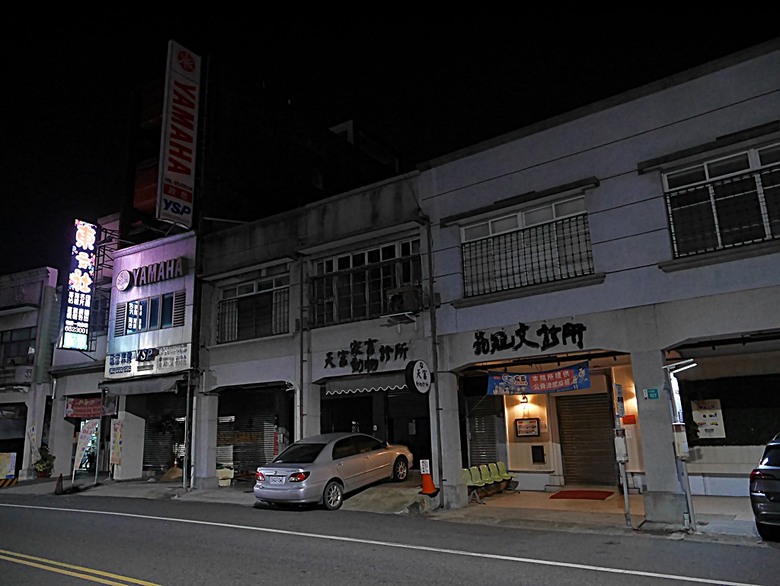

在護庇宮外是鹽水中正路,舊名即為媽祖宮街。因為經過日治時期的市區改正,拓寬街道並整理兩旁街屋臨街立面。

因此有部分老屋仍然保留日治時的西式街道立面。

像這個角度就可以見到現代主義樣式的立面。

在轉角見到這樣一間旅社,不知道還有在營業嗎?

往路旁的巷子轉進去,看到這一大面介紹鹽水街屋的牆。

仔細讀一讀內容,就會對近代鹽水的發展多了幾分了解。

腦海中的鹽水區(鎮),也不再只有蜂炮…

- H

- I

- K

📽️ 永成戲院

小巷走到底,就會見到位在盡頭的永成戲院。永成戲院是由碾米廠變身而來的戲院,開幕於二戰結束後的1945年。

可能也因此不像日治時期就已經在營業的戲院,有著富麗堂皇的立面。

而是遠遠看就像座穀倉一樣,不但外觀樸實無華,屋頂還有通風用的太子樓…

由於這次造訪的時間是在晚上,當然沒能進去戲院裡走走看看。

所以有關永成戲院裡的樣子,以及戲院的歷史故事,

就請一併參考老狗在2018年寫的這篇舊文。

基本上,戲院的故事不會變,內部動態展示內容可能會改。

就參考參考吧!

6年過去,永成戲院外的裝置藝術竟然都沒改變。

- L

- M

- N

- O

但是不同的是當年在這裡拍照的小子變大隻了…

來個超級比一比,如何?

三輪車同一台,海報改了,因為電影總會下檔…

永成戲院的入口。如果和現存的日治時期戲院比較,真的樸實無華。

二戰之後,物力維艱。

當時戲院主人黃直先生,應該只能用有限的資源先讓穀倉可以變成戲院來換取收入吧!

至於美不美觀,在百廢待興的年代絕對是最後一個選項。

這好像是新的裝置藝術品,6年前造訪沒見過它。

戲院的另一頭。樸實無華的穀倉造型,或許就成為永成戲院被登錄為歷史建築的主因。

畢竟全臺灣的戲院外觀這麼「素」的,或許只有它了。

相鄰的觀光美食城,不知道還有在營業嗎?

我們走到這裡也才晚上8點半,商家全都休息了?

這也休息的太早了吧?

分享文的最後,再順道外掛在新化吃到的特色肉圓店…

🥩 新化 益伯水里肉圓『新化店』

這家店是老狗在家人在掃完墓後,因為懶得步行找吃的,而在新化市區隨便走進去的一家小吃店。

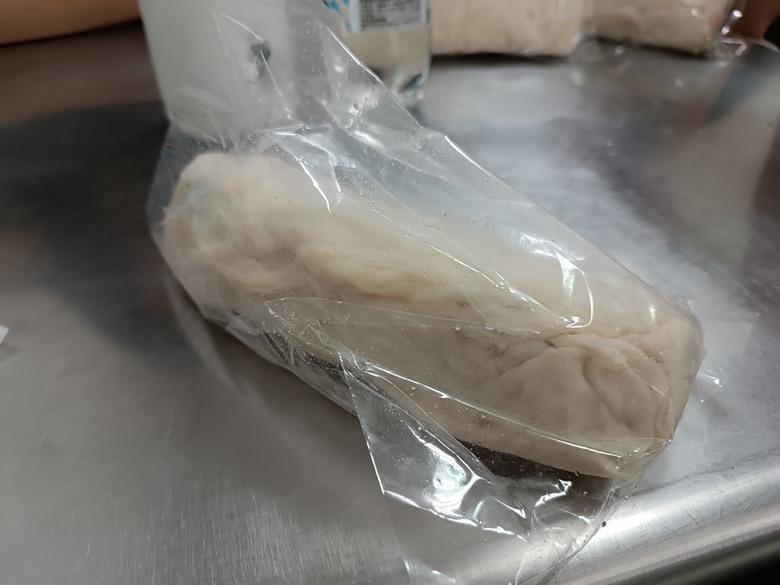

賣的小吃很有趣,叫做「水里肉圓」。

為什麼說有趣?

因為臺南人印象中的「肉圓」就是蒸的,賣炊蒸肉圓的店家也多。

而賣像彰化肉圓那種「浮油」(70℃左右熱油油泡)肉圓的店家,要生存下去不容易。

畢竟大部分顧客都習慣炊蒸肉圓。

因為清明節這天正午太陽很大,所以走沒幾步路就決定走進這家店了。

4個人點了3顆肉圓,還可以任選要不要加蒜泥、香菜和辣椒。

有個傢伙不合群的選了鍋燒意麵,正好順便當白老鼠…

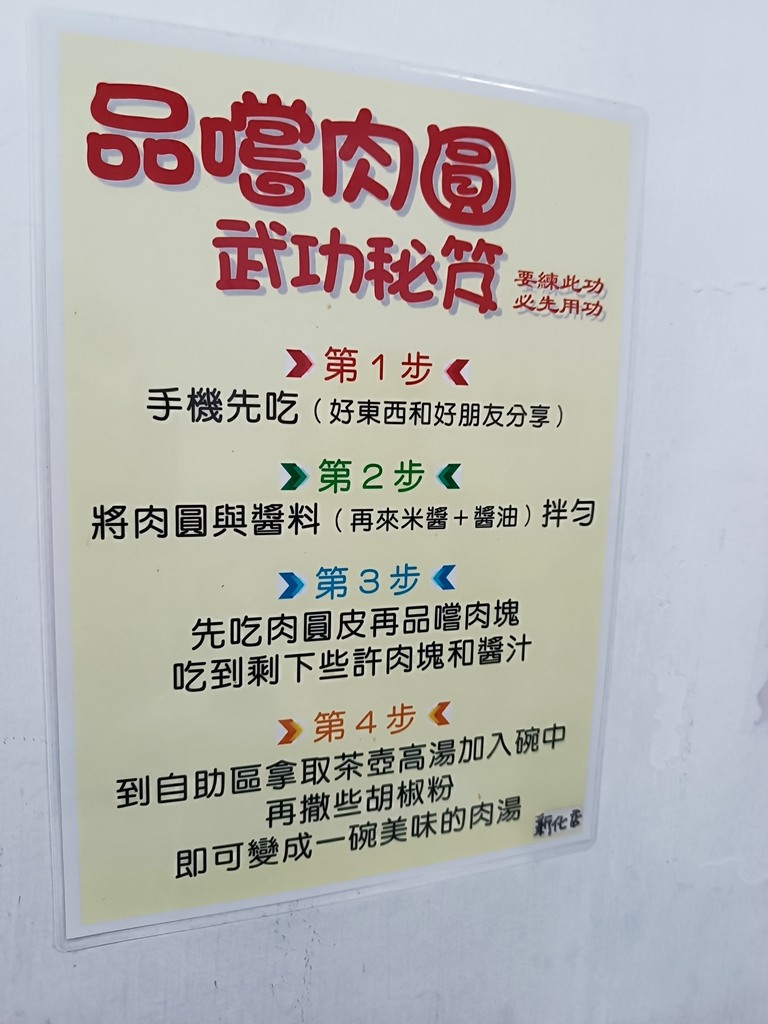

老狗在等肉圓上桌時,看見牆上貼了這個。

原來吃肉圓還有秘笈?

最妙的是還不能一次吃完,要分次服用…

難道好吃的秘訣在這壺湯?等會兒試試就知道。

肉圓上桌。老闆特地來解釋,肉圓外白色的是米醬。

實際吃了一口,是甜的,和醬油混一起還挺對味的。

那個不合群的傢伙點這個,果然平淡無奇…

對了,還有人點餛飩湯,更是沒特色…

按照牆上的SOP,一顆肉圓要先服用一部分,剩下一部分的肉塊和醬汁。

所以老狗就先吃到這個樣子,然後去拿那個大茶壺。

加上茶壺內的高湯,變成滿滿一碗,果然味道又變了…

這天是清明節,剛剛掃墓祭祖的潤餅也是午餐的一部分。

以臺南的價位,這麼大一捲60元,份量頗大,很划算。

午餐就1個肉圓加1捲潤餅搞定…

益伯水里肉圓的位置在新化市區的街屋裡。

想找到他們的話,在Google map上輸入比較快。

2024年的清明連假,老狗就只在南部遊盪嗎?

雖然因為地震而提前一天回臺北整理家裡,但還是利用時間去了南臺灣以外的地方。

有時間再來繼續敲鍵盤…