PF大說的300rpm 是屬於中速機的部分,這在主機放面只會使用4行程引擎,不會用2行程

船用的柴油機方面分高,中,低速機,遊艇,海巡署的船........等,使用的柴油機屬高速柴油機

而中速柴油機大多使用在發電廠,而低速柴油就是我之前講的商船用主機

而船上的發電機就是屬於高速機,而柴油機的角色只是看你放在哪做什麼功用

柴油機接發點機組就是發電機,接葉軸就是主機

而PF大說一斤鹽倒進滑油系統裡也不會損壞,這是當然的因為以300rpm的柴油機,這算是小case

而柴油機會損壞的原因很多~~~但潤滑不足大多是滑油壓力太低所導致的,滑油壓力為何會太低

這有很多原因,因為船上的管路,淨油機和過濾器是有很多道的,所以要一一排除

滑油的角色只是配角,以商船來講他還有潤滑能力,是不會隨便更換的,但潤滑能力不足時一定會更換

因為更換滑油是要花很多錢的,但機器壞了要花更多錢,所以船員會固定時間取樣送驗

還有PF說的論點真的很有道理(所以為何我要舉例船上的例子,就是照規範走就好了),原廠手冊裡規定用什麼

番號就用什麼番號的機油就好,只是有些人不照手冊裡面的番號更換,用特稀或特濃的機油,這會不會使引擎

損壞,這沒人敢保證

還有常常在論壇上看車友說開渦輪車就要用5w50 10w60....等的機油,不然潤滑不好

如果以subaru forestor 2代(2003)來說他的手冊裡是說

2.0渦輪建議使用機油番號 5w30

2.5 na車種 建議使用機油番號 0w20 5w30

而我的 subaru legacy 2.2(1995)手冊寫

建議使用 5w30 10w30 10w40 ps: SAE 5w30 不適合高速行駛引擎(我覺得這部分有點模糊,我看不懂

他的意思,有大大可以跟我講解一下嗎??)

而現在我換了2.5NA的引擎 所以使用5w30的機油,如果0w20的機油可以在親民一點我還真想買來用看看

Ka大感謝對小弟的支持

等我累積多一點心血來潮我在多打一點船用柴油機部分,與你分享

許竣維 wrote:

建議使用 5w30 10w30 10w40 ps: SAE 5w30 不適合高速行駛引擎(我覺得這部分有點模糊,我看不懂

他的意思,有大大可以跟我講解一下嗎??)

確切是怎麼樣偶不確定~

但偶知道汽車潤滑系統設計時,會有一些機油噴嘴,更古老的是用曲軸末端當作勺子去把機油舀上來噴到活塞底部或其他需要潤滑散熱的地方...

原設計如果需要 14 cTs黏度(這是40番機油的高溫黏度),機油才會噴濺到正確的地方,如果改變機油黏度,不管太稀或太黏,都有可能引起未知的問題!

不過這方面設計應該很粗糙,就是說應該噴5cm遠,其實噴4cm也可以,噴6cm遠也不會怎麼樣,大約有噴到就OK了!

所以我推測真正原因是波司...我覺得引擎裡面,波司最難搞的,我最不想碰的...它要有很薄很薄的油膜撐住,才能避免活塞挺桿和曲軸之間,金屬和金屬的碰撞磨擦,很多拆引擎大修的車,要是動到曲軸/活塞挺桿,波司間隙沒搞好,開一陣子就掛點了!

那間隙標準值用條當單位(1mm=100條),偶量過偶的頭髮,8條...那間隙要準到不能有超過一根頭髮的誤差!

OK!機械間隙上要求那麼精細,那在波司上跑的機油,大約也不能差太多,有可能用5W30時,因為比較容易流動,所以高轉高溫下,波司的油膜會減少或跑掉,進而造成引擎損傷...如果波司壞掉,一路上去曲軸/活塞挺桿/汽門,大約也就來日不久了!

其實這也是偶另一個不是太贊成一萬兩萬公里換油的原因...就算你啥長效配方又加了超多高級添加劑...但汽油燃燒的副產品就是一直持續跑到機油內累積,就算送驗後說機油添加劑還很足,看起來還有很足夠潤滑能力,但如果那些跑機油裡的微粒堵住或者影響到波司微小間隙的油膜...那我是不相信引擎可以長久正常使用的!

好心沒好報,誠摯終召嫉.....

Pink Floyd wrote:

所以我推測真正原因是波司...我覺得引擎裡面,波司最難搞的,我最不想碰的...它要有很薄很薄的油膜撐住,才能避免活塞挺桿和曲軸之間,金屬和金屬的碰撞磨擦,很多拆引擎大修的車,要是動到曲軸/活塞挺桿,波司間隙沒搞好,開一陣子就掛點了!

那間隙標準值用條當單位(1mm=100條),偶量過偶的頭髮,8條...那間隙要準到不能有超過一根頭髮的誤差!

PF大提到引擎波司的間隙

我就借花獻佛,跟大家分享一下一搬DIY的測量方式. 在此先說明一下, 以下的圖不是我照的, 是網路CO 下來的,請不要炮我

我就借花獻佛,跟大家分享一下一搬DIY的測量方式. 在此先說明一下, 以下的圖不是我照的, 是網路CO 下來的,請不要炮我

01上相信有許多鄉民已經知道如何測量,那就請跳過這裡,免得浪費您寶貴的時間

20多年前第一次接觸引擎大修時,手冊說要量到0.01MM

天啊哪來的尺可以這樣量啊???? 後來才知道原來有一種神奇的"麵條"可以扮演這工作

天啊哪來的尺可以這樣量啊???? 後來才知道原來有一種神奇的"麵條"可以扮演這工作

設計這種麵條的人真是太佩服啦

設計這種麵條的人真是太佩服啦

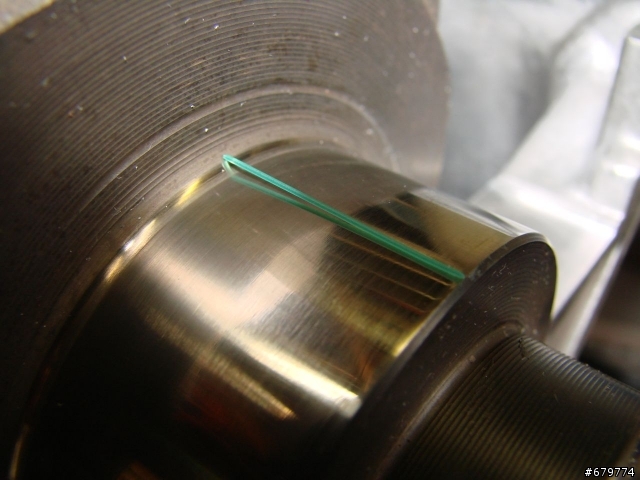

首先要把需要測量的曲軸表面擦乾淨,然後放上"麵條" Plastigauge!!( 此麵條非彼麵條喔!!)

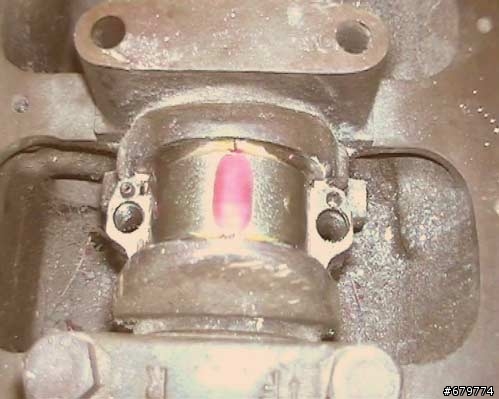

然後把曲軸上蓋照正常組裝方式裝回去,上磅數. 然後再把固定蓋打開.此時就會發現麵條被壓扁了!!!

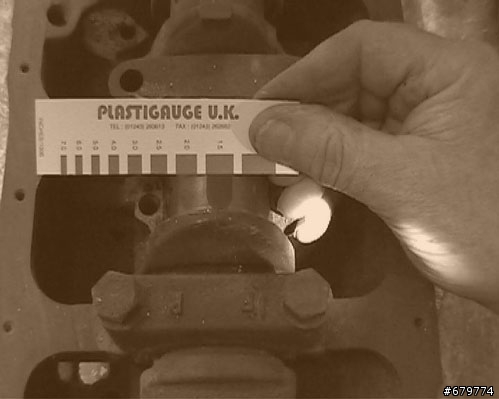

買"Plastigauge"時會附上一把尺,長的像這樣!!

把尺靠在被壓扁的麵條上, 比較尺上面的寬度, 壓的越扁,就表示縫細越小,

車越玩,會發覺他真的是個很神奇的東西, 明明看起來一樣,但是不同師父,不同的作業方式, 組起來的引擎,運轉起來聲音,滑順度, 動力,就是不一樣, 說也奇怪, 對機油無感的人,我對這種到是很有感覺!!!

像是曲軸的精度測量, 細心的人組起來,跟只是買新零件,打開直接裝上,( 許多人都是走這一招

) 後者組的引擎, 就算換神油, 每天換, 他運轉起來搞不好還沒有用最便宜的礦物油還順暢!!!!

) 後者組的引擎, 就算換神油, 每天換, 他運轉起來搞不好還沒有用最便宜的礦物油還順暢!!!!引擎越接觸越多,就會發現影響其運轉的可變因素實在太多了, 孟母三遷,要是孟子本身不努力向學, 就算她天天遷,不成材的兒子還不會成材的!!!! 再次重申我的觀念, 機油只是兵 !!!!兵能做的就是這麼多, 不要把他神話了!!!!!

明明想談電動的是你,你還在自我安慰

我可是一句腔都沒搭

我可是一句腔都沒搭而把我早前玩電動挖出來的也是阿k

說電動這回事,起頭的可都是你們啊

只能說真的是不小心打到你了

而且你說你看的多,我倒覺比心機你真的還差麼一點,不知是好還是壞

談的好好的開始有人要比職業行頭了

這應該是司馬昭之心路人皆知了吧

你看不出其中心機?應該是在裝老實吧

我就說了,人家本業都被你們嫌落後無知,比職業有何意義???

這種這麼簡單的矛盾都不懂

重點為什麼提起職業對方想得可不跟你一樣

不多講還好,越講差越多

我真不知道當初拿這個來說嘴是什麼心態?

我說過每個人要對車況的接受度不一

有的人也許車能動就不算壞,你耐他何???

世間上的事物幾乎都存利弊兩面,常常只是取捨的問題

而且某些人真的很故意

明著曲解人家的意思,PF也是一個例子

就跟之前我被追著考,怎麼分辦1000.2000或3000.5000一樣

到底真的是理解程度有問題?還是懷著惡意在扭曲?

講點別的,這個曾被板內的MB的車友討論過

http://www.mbworld.org/forums/c63-amg-w204/311778-why-you-dont-want-wait-10k-miles-your-first-oil-change.html

當然這個現象,阿K已經偷偷告訴過我們,有認真參與這大樓的應該知道在說什麼

也可以發現,國外有些車主有自己的看法

如果這樣都不覺得對引擎會有損害,那真的是個人接受程度的差別

另外照油壓錶換油不一定是正確的做法

Porsche原廠手冊特別提到,油壓警示燈並非提供為換油的依據

當油壓警示燈亮起,怠轉以上的運轉速就可能讓引擎受損

感覺在一版已成一種迷信與不科學

不說壽命或性能的問題

我相信一定有人的內心還不確定的空間

剛換油是會比較順,但還不是最好開最好騎的時候

在一定的里程之後才會有一種smooth或融合完成的感覺,特別是換品牌的時候

inconceivability wrote:

我就說了,人家本業都被你們嫌落後無知,比職業有何意義???(恕刪)

除了職業之外..我還特別強調還要看觀念跟表達能力~

我不是在嫌本業落後無知唷~~像現在幫我調整改裝機車的有名車行~

不管是那一方面的改裝技術都很高!價錢合理~耐用性高!效果好~服務更是熱心!

更在北部創了一個最大的雷霆大家族~~

但是..但是!!

老板跟改裝技師就一定一定一定很堅持~~機車機油一定是越黏越好~~

10W60比15W50好~15W50比10W50好~XW30是垃圾等級的~~

他還很肯定的認為~他店賣的(10W50百達機油)~比美孚EP5W30好不知多少??

你說~就已(機油)的論點~我該聽他的嗎??

更慘的是..我換過4家有名的改裝機車行了~每一家都這麼認為唷~

在臺灣~開汽機保養廠比4大超商加起來還要多~~

專業的店??我怕是不多了

如果他們夠專業~這樓也不會這麼高了~

改車~修車~玩車~看的是技術與經驗~口碑與名氣~

但選用機油~就無關任何技術了~看的是規範與認證~(2者都符合~在來看感覺)

化學跟修車是兩碼事~

為什麼你一直不能抓到我訴求的重點

重點不是你的心態,而這提出這種要求的人其心態

不是你在用什麼角度看別人,而是別人正想用什麼心態來看版上這群人

原廠推薦用油

勢必要配的起送測出來的油耗

這是一個取捨的問題,日本敢用20歐洲車未必敢用

而且也考量較日常性與一般範圍使用

改裝車的範圍本來就未必再適用原廠的條件

再者同黏度也未必代表同能耐,具同價值

在一前題下,同系列而黏度較高的油品

單對磨損方面的保護一定較好,我覺的這是很正常的事

但如果將清潔性等等也歸於保護性之屬,那我不予置評

如果你不想增加黏度,那你還有一個方向,可以加大機油容量

前面貼過機油溫度與黏度的變化,可以大致推估差10度C等於一個黏度的級距

總之有辦法可以激操下抑制10度C油溫的上升,那你就不必提高黏度

目的就是不讓機油隨著溫度的提高而喪失附著力(黏度)

會看黏度指數VI值高低也是這個道理,原則就是儘量減少溫度對機油黏度的影響

你不妨多走走,參考看看被拆下的引擎

他們拆過的引擎應該比你多很多

也許其中有一點道理在,跟這些人比起來他們看到的反而才是比較接近真實的東西

你想是為了賺你的錢,那就再看看這些常拆引擎的人,是不是也用同樣的方式在保養自己的車

車有時怎麼樣,你真的也未必有什麼感覺

被你們冊封神人的我,我也只能拿出那個積碳的圖片,跟你說...我真的沒感覺