在上一篇「宅爸專欄–AMD強襲市場之2020筆電趨勢」文中,宅爸有大致從已經公開的訊息裡面,嘗試分析一下AMD Ryzen 4000系列處理器的發布,對筆記型電腦市場產生的可能變化。隨著疫情越來越加嚴峻,許多供應鍊的腳步都慢了下來,除了出貨非常不順之外,新機推出的指標:Computex大展,主辦單位撐了一陣子之後,也傳出了延後舉辦的消息。宅爸原本以為,在這樣的市場氣氛下,也許今年新機發布的腳步會變得非常的緩慢、或是持續舊機銷售好一陣子之類的狀況。

AMD發表RYZEN 4000系列的Keynote現場

不過時序進到2020的Q3之後,各家廠商都陸陸續續推出了新機,採用AMD與Intel的新平台的筆記型電腦,也開始有了大量的曝光。其中採用AMD平台的筆電,因為效能測試相當優異,引發了許多的討論。至少,從宅爸開始接觸電腦跟筆電以來,AMD真的沒有在筆電市場這麼熱絡過,今天的文章就嘗試從這個角度切入,除了看看AMD跟Intel接下來端出來的菜色之外,也順便介紹一下現在市場上看到的ROG新機,一樣給想要選購的人做做參考。

AMD效能突擊,Intel不甘示弱

AMD Ryzen 5/7 4000系列從蘇媽在CES上宣示推出之後,上市速度一改之前AMD拖拉的習慣,在這短短一兩個月內,相關的產品很快速的在市場上鋪貨,像是ROG的G14、TUF的A15等等,曝光程度之高,可以說是AMD有史以來前所未見、聞所未聞的事情。受惠於新製程、多核心、高時脈、以及大幅躍進的電源管理,除了7nm製程讓CPU熱度集中、對於散熱有所要求之外,在評測上AMD幾乎都取得了一面倒的好評。雖然大部分廠家在筆電的策略上,還是將AMD與中階顯示掛勾在一起,沒有往上搭配更好的NVIDIA顯卡,但是根據已經曝光的單價來看,「真香」這個字眼還是可以讓熱愛A家的鐵粉們用上好一陣子。

AMD「RENOIR」APU的技術細節

圖片來源:https://benchlife.info/rog-zephyrus-g14-gaming-notebook-with-amd-ryzen-9-4900hs-review/

不過,身處在製程風暴中的Intel,也沒有停下腳步,在CES之後,Intel發動了大量的新聞稿策略,曝光了Intel Comet Lake、Tiger Lake等新平台的消息,試圖要減緩AMD在新平台曝光造成的衝擊。對於大家習慣的「i皇」來說,在10代剛上市的同時就發布11代的消息,實在是有點匪夷所思,不過在規格面上,釋放出了「10nm」、「PCI-E 4.0」、「Next-gen I/O」等等新訊息,同時也洩漏了單核跟多核的成績,

依照目前已經曝光的測試結果,AMD Ryzen 5/7 4000系列在多核心的表現已經超越了Intel同級的處理器,不過單核的部份仍是各有輸贏。如果從筆電的用途來看,如果是可以用上多核心的應用,像是影音轉檔部份,AMD的表現就會非常吃香,但如果是從遊戲來看的話,目前還是不分軒輊的狀態,這也讓這個階段的筆電採購變得較為複雜,因為,除了效能之外,AMD平台目前曝光的單價,還真的蠻殺的,連宅爸自己都心動了。

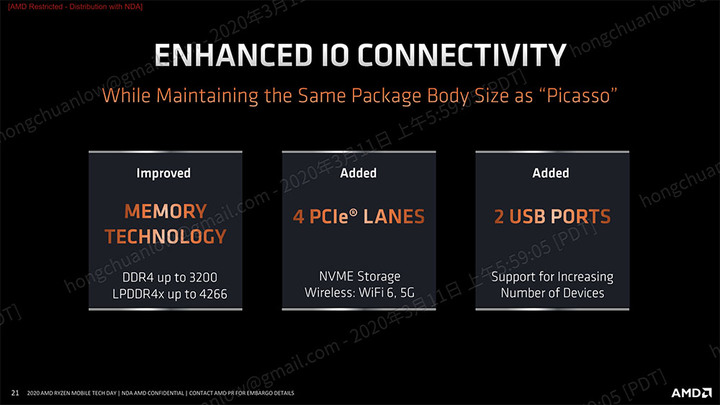

DDR4-3200、增強的PCI-E通道,以往的痛點幾乎都一次解決

圖片來源:https://benchlife.info/rog-zephyrus-g14-gaming-notebook-with-amd-ryzen-9-4900hs-review/

Type-C充電、螢幕規格各有提升,週邊需求更強

不過回到筆電的實際使用面來看,其實筆電最重要的功能還是在於攜帶,如果考量攜帶,筆電的週邊連結性就顯得非常的重要。以USB界面而言,USB 3.0已經是最基礎、最流行的界面,可以藉此轉接外接硬碟、讀卡機、甚至是小尺寸的外接螢幕等等,而速度更快、功能更強的USB 3.1 Type-C,除了可任意方向拔插、資料傳輸速度更快之外,充電、顯示傳輸功能等等也終於在這個時間點陸續加入到筆電中。USB 3.1 Type-C的充電,依照USB-IF組織的定義,最高可以達到100W。

不過,受限於Type-C充電晶片各大晶片廠的設計限制關係,目前流行的USB 3.1 Type-C充電變壓器,大多設計落在65W左右,新一點採用GaN的產品,也是以100W為設計上限。這一點就大大侷限了USB 3.1 Type-C充電的實際應用。怎麼說呢?以一般文書、入門的筆電而言,常見的功耗大致落在45W~65W之間,這還算是USB 3.1 Type-C充電變壓器可提供的範圍之內。但如果把筆電的規格加入了中階顯卡、實際功耗拉升到150W~180W以上時,USB 3.1 Type-C的變壓器是無法穩定供電的,就算是做到了USB-IF規範的100W上限,對於許多電競、旗艦筆電而言,頂多只能餵飽一半的電力需求,這點則算是尚待各方解決的問題,至少宅爸看到的頂規機(2070/2080以上顯卡搭載),都是搭配230~240W以上的變壓器,想要一款變壓器走天涯,可能來日方長。

此外,從去年開始,各家筆電廠商開始互相競逐高Hz數、PANTONE認證的LCD面板,甚至有採用mini/micro-LED的產品推出,120Hz/144Hz/240Hz/甚至300Hz的螢幕陸續出籠之後,宅爸實際試用了一下,高Hz數的螢幕對於使用體驗來說,真的有非常大的加分作用。原因無他,高Hz數意味著更高的更新頻率,如果是將一般60Hz跟144Hz的螢幕放在一起比較,即使只是簡單的移動一下滑鼠游標,一般人也能馬上體驗到更新頻率帶來的差異。如果是長時間利用筆電進行創作、遊戲,更新頻率更高的螢幕其實可以多少舒緩長期注視螢幕帶來的疲勞感,當然,更高的面板規格通常也帶來更好的顏色表現,不管怎樣對消費者而言都是好事。

輕薄、創作新分野,電競宅需求隨疫情強化

值得一提的是,原本在筆電的分類中,有所謂「消費型(文書、輕度需求)」、「專業型(商用需求)」、「電競型」三種主要的分類。但在專業型當中,因為AMD平台的出現,又產生了所謂「創作型」的筆電。

「創作者」筆電在產品定位上又新增了範疇

此類型的筆電以AMD多核心平台為主,搭配中階顯卡,讓以創意為主的創作者,像是Youtuber、網紅等等,可以擁有一台輕便、但是具備強大運算能力的筆電。平常如果是出門跟業主廠商提案,可以馬上demo創意給對方參考,實際運算時,又可以利用AMD的多核心能力加速創作的草案,同時在外觀上又具備一定的特性,此類型的筆電目前宅爸看到的就是ROG的Zephyrus G14筆電,正式上市、影片曝光之後,引起市場上不同的迴響,宅爸個人覺得能夠看到這種趨勢,的確是蠻厲害的,非常期待這樣類型的筆電能夠反轉無聊的筆電市場。

另外,新冠肺炎的疫情在全球造成不小的衝擊,在科技行業方面傳出的幾乎都是負面消息,像是供應鍊恢復緩慢、出貨不及等等。不過,就宅爸個人的側面了解,其實在傳統淡季的過年後2~3月,原本是一整年中生意最淡的時期,但是在疫情發展的情況下,全球陸續進入短期封城或是在家上班、上課的情況。對於桌上型電腦、筆記型電腦而言,反而發生了淡季不淡、甚至還比往年業績更好的情況。這一點可以說是因為疫情造成的另類「宅經濟」,因為出不了門、又有利用科技與外界聯絡的需求,在科技業、遊戲、線上教學等等產業反而逆勢成長,這一點也許我們也可以觀察各家廠商新機的推出,來看看最適合自己入手的時機為何。

不過隨著時序進入Q3,供應鍊上也傳出了交貨變慢、庫存不足的情況,何時入手才是最好的實機,這個其實連宅爸也都不敢大膽預測,總之用得到、有需要就買,總比想買的時候買不到要來得好…

2020 Q2 ROG新機規格一覽

講到這邊,這裡是華碩板,所以宅爸也稍微分析一下ROG到目前為止的新機規格,給有興趣的朋友參考。

(以下的內容主要是以機型跟宅爸自己私心的分類,如果有什麼謬誤也歡迎指正。)

旗艦(雙螢幕):Zephyrus Duo 15

Zephyrus Duo 15,如名「Duo」,雙螢幕的配置,宅爸最初看來是覺得有點浮誇,不過實際看網友使用,不只是遊戲直播、三畫面切割等等,甚至還可以搭配剪輯、繪圖軟體,利用上下螢幕的設置來加快作業,可以說是一種電競、創作筆電的新嘗試。規格上i9-10980HK加上RTX 2080 SUPER這樣的攻頂配置,搭配4K螢幕跟新的散熱設計(包括液態金屬散熱膏)等,除了遊戲應用之外,創意、設計用途的領域,只要用得順手,應該也能輕鬆Cover。雖說價格非常「精美」,但對於頂層人士而言….應該是比較在意順不順手吧...

旗艦(輕薄):Zephyrus S15 / S17

原本的GX系列,在10代處理器的世代中,一樣是主打輕薄與AAS特殊散熱結構兩大特點。相對於上一代GX的醒目外觀,Zephyrus S15/17兩台筆電,不約而同改成低調外型,上蓋設計取消了發光的ROG之眼,但顯卡部份直接拉高到2070/2080的等級,也就是直接往輕薄、效能兩大特點進攻。從目前曝光的規格來看,處理器使用Intel i7-10875H,搭配了300Hz IPS螢幕,應該就是以「移動純電競」的角度來設計這款產品,除了適合準選手的遊戲用途之外,當然更適合預算足夠的玩家了。

電競、創作者:Zephyrus G14 / G15

其實光看網路上的開箱文,也可以知道這兩台的筆電的熱度有多高。不誇張的說,Zephyrus G14跟G15,除了疫情的原因之外,AMD 7nm翻身的效能突進,也是這兩台筆電大熱門的原因。不僅是CPU效能相當亮眼,G14的外型上還有燈光上蓋(AniMe Matrix)可供選擇,而G15的話則是提供全面的升級空間。如果考慮重量、攜帶的話,Zephyrus G14真的是宅爸自己都入手的首選。官方定義為「Ultra-Slim Gaming」,1.6~1.7公斤的重量,14吋的大小,不管是辦正事,還是打打輕中度的遊戲都已經能夠滿足,如果運氣好買到4900HS的版本,效能則是更上一層樓,也無怪乎討論跟銷售的熱烈。

本格電競:ROG Strix SCAR 15 / SCAR 17

在價格競爭激烈的電競市場中,在9代平台時ROG Strix分為SCAR/HERO/G三個系列,共用同一組外型模具。到了10代平台,留下了ROG Strix SCAR跟等等會提到了Strix G兩個系列。其中SCAR 15/17在規格上幾乎與S15/S17並列,都是最高可達i9-10980HK/ i7-10875H、2070/2080以上的配置,同時也有240Hz/300Hz的螢幕可供選擇,也有15/17吋可選。但散熱部份,則是以ROG Strix的外型設計為主,價格上更有競爭力,同時也滿足規格控的需求。

入門電競:ROG Strix G15 / G17

剛剛提到的ROG Strix G,雖然規格上沒辦法跟大哥們比肩,但根據宅爸所知,Strix G系列其實是非常長銷的系列(因為不是每個人都會攻頂最高等級的產品)。在價格敏感的區間帶,Strix G15/G17採用i7-10750H加上1660Ti/2060/2070幾種組合,讓預算不同的玩家都能有自己適合的選擇。如果完全不知道自己想買什麼樣的筆電,幾乎無腦推Strix G都不會有太大的失誤,也讓Strix G成為一個選購時一定會參考的指標。

TUF Gaming AMD入門電競:TUF Gaming A15 / A17

這個系列也是宅爸觀察相當熱門的系列,原因一樣還是AMD平台的關係,而原廠在A15/A17部份也給予非常多的擴充空間(型號上需要注意)。雖然說是入門電競,但是看在AMD效能的份上,要拿來當純工作機、重度文書上網機(沒錯,宅爸說的就是那種幾十個分頁在開的人…)等,應該也不會有什麼太高難度。另外有吸引力的部份則是售價了,一個錢會打很多結的人必定要留意這個系列。

TUF Gaming Intel入門電競:TUF Gaming F15 / F17

對於非Intel系統不買的人(或是公司行號)而言,TUF Gaming的F15/F17這個系列就是必然存在的系列。規格上一樣有i5/i7系列可選,顯卡則是有1650/1660Ti等等,外型上A與F系列都是相同的,差異只有在硬體規格跟單價而已。詳細的差異宅爸建議可以到各大電商、拍賣網站、官網等等去看(因為種類真的很多)。

結語

上面零零總總講了一些宅爸自己看到的東西,其實宅爸最期待的還是AMD大翻身,讓大家有更多優質、效能好的筆電可以選擇。不過隨著I家、A家的消息不斷放出,再加上中美關係、IC產業的變化等等,對於一般消費者而言,買筆電不外乎就是時間買得精準(不會等到缺貨的時候找貨),或是買得漂亮(世代交替時價格優惠),不管是電競玩家、創作者、或是一般對電競有興趣的朋友,其實多方比較、多做功課,才不會花了錢買到自己不適用的東西,這也是宅爸自己為文的目標。

以上就是宅爸一點看法,希望大家喜歡,謝謝!