上一次摸到底片機,應該已經是36年前國小三年級時的事了,當天要去埔心牧場遠足,但班導忘了帶相機,於是請我回家跟老爸借(我家離學校最近),當時老爸的是Canon QL-17,老爸拿給我之前說了幾個數字甚麼陰天5.6,晴天8,大太陽11…於是我就帶著相機又衝回學校去了,會對那天那麼印象深刻是因為,最後我們班那捲底片洗出來後全部都是黑的(說真的當時我也不知道怎麼回事…那台相機也從此被冰到防潮箱中,直到今年)

今年睽違三年解封去沖繩前,老婆買了一台自動底片機Canon Autoboy Tele 1986,當她拿出來我看到第一眼脫口而出的第一句話”天啊這台怎麼這麼醜…”(於是獅子座的老婆跟我生悶氣了一個禮拜),去沖繩時我帶著最輕便的Canon M3+11-22mm,她則是去唐吉軻德掃了7台柯達即可拍,事實證明當帶著四歲小童的時候,即可拍拿出來用的機率真的是遠遠高於數位相機,小孩也樂得拿即可拍照得開心~

回到正題,因為自己受到老婆玩底片機的影響,於是乎開始上網找底片機,(老爸那台Canon QL-17測光錶壞了、觀景窗霧化、機背遮光海綿粉化…送修CLA要三個禮拜後報價,報價後再開始維修)

沒想到看著看著,看到一台自己認為最漂亮的美型機Canon VT Deluxe 1957,但稍微了解後發現他的進片桿是在機底突出一根,以類似手槍扣板機的方式進片…這實在太奇杷了(但至少當時是一種革命性的創新),這台的銷量也同樣反應著消費者不買單的狀況

機底那一根長長的上片桿

再往下發展,終於看到今天的主角Canon P Populaire 1959~1963 (Populaire這是法文”大眾的、流行的、受歡迎”的意思),他簡化了一些功能推出後大受歡迎,總共銷售了8萬8千多台,以我這台序號711476來推,大概就是量產後期1963年最後20%的製造機序(參考Canon Camera Museum)

這台用的是Leica L39螺紋卡口,可以用遠低於Leica機身的價格,使用Leica L39鏡頭;對比當時的Leica機種是Leica M3(1954~1966已經轉為M卡口,賣了大約22萬台),及Leica M2(1957~1968已經轉為M卡口,賣了8萬台,被認為是M3的簡化版本,說明一下是先有M3再有M2)

在當時的相機界算是百家爭鳴,各自推出最好的功能最強的機種及規格想要爭冠或引領規格(不像現今的老佳守成封閉保守吃老本),在現在大家視底片相機整個機背開蓋裝片為理所當然的狀況下,其實當時Leica裝片是非常麻煩的,得先卸下底蓋、上底片、開背蓋確認進片,蓋上背蓋,裝回底板上鎖…Canon是創新直接開蓋上片,整個程序快了Leica至少3~5分鐘有吧~更不用說後面Canon QL系列(QL=Quick load快速上片縮寫)

Leica要上片的樣子

Canon P創新側開背蓋上片的樣子

至於Canon鏡頭在當時更是數一數二的優質,那時還有50mm f1.4, f1.2 , f0.95 L39各類傳奇性”夜神”鏡頭,50mm f0.95是當時世界上最快的鏡頭,而Leica L39當時最快的是50mm F1.5

35mm L39當時Canon有f1.5, f1.8也比Leica 35mm f2, f2.8, f3.5 L39要快,甚至連福倫達的35mm f1.7 L39 v1也是搶在跟Leica 35mm f2較量光學技術,一時間百花齊放相互較勁,Canon也被視為最好的相機鏡頭製造廠之一,足以和Leica一較高下

(不像現在可悲的老佳,RF盡出一些so so的鏡頭,R6也是我用過Canon所有機身中選單最複雜也最不user friendly的,有些功能藏得比5D4選單還深…例如切換1.6x,RF16mm要從自動轉手動…拍謝真的愛之深責之切不滴咕Canon不行)

看回今天的主角Canon P幾個特點:

1. 全黃銅製造堅固耐用得跟一塊磚一樣(攝影師合理防身武器,也跟Leica M機一樣堅固)

2. 純機械結構不需電池

3. 側開機背快速上片

4. 不鏽鋼快門簾(改正了Leica及Canon舊機種用布簾太亮時會燒破洞的問題)

5. 觀景窗內建1:1視野(時至今日Leica M機也不是1:1),同時呈現35mm/50mm/100mm框線(現在視為理所當然的標準規格,雖然是cost down少了切換觀景窗視野機構,但當時是一種新設計)

6. 防誤開底版鎖(當時有些底片相機是迴片桿往上一拉就開蓋)

7. 底片重複曝光功能

8. 漂亮的折疊整合式回片桿

9. 包浩斯簡潔俐落優雅風格、銀漆黑皮設計

要是今天Canon來一台Canon P數位機身版還不賣爆富士X100VI嗎^^?

網路上可以找到整份爆炸圖

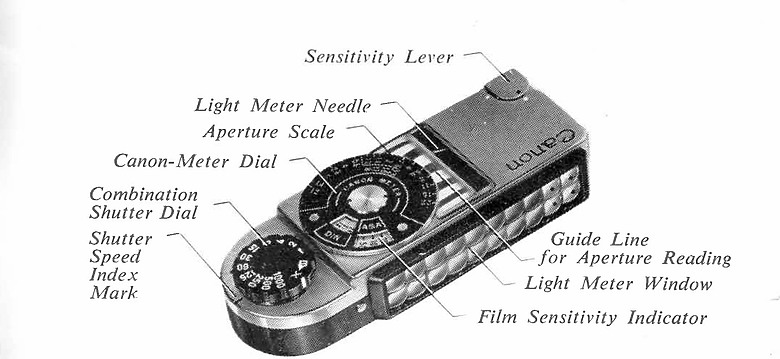

這台當時有一個測光錶的冷靴配件,但時至今日看起來其實會破壞這台優雅漂亮的外觀

Canpn P上測光錶

到Canon 7如下圖時直接內建測光錶但看起來又大又醜,因此大多數是另外搭配現代版的測光錶或是依賴手機測光App,我選的是TTartisan第二代測光錶,目前拍了第二卷底片看起來,的確可以大幅提升底片曝光成功率(第二捲Kodak Ultramax 400有32張/36張 88.9%成功率)

Canon 7內建測光錶

鏡頭我搭的是Canon 50mm f1.8 L39 v1 silver 1953,全黃銅鍍鉻加含鉛金黃色鍍膜鏡片(63歲的Canon P機身搭73歲的鏡頭);這款鏡頭由佳能傳奇設計師伊藤博於1953年採雙高斯設計,成功抑制了彗形像差造成的眩光正式跳脫copy Leica鏡頭的路線,也是著名的 Zeiss Biotar 的基礎,後來又發展成了 Planar。它由四群六枚鏡片構成。這顆鏡頭比50mm f1.8 L39 v2貴上大概一倍多,主因:

1. 生產少,鍍鉻外觀漂亮鏡片乾淨的量少

2. v1光圈葉片是10片,v2光圈葉片是9片,全開光圈影像柔和,散景比v2漂亮

3. v2的玻璃容易發霉、產生霧狀、以及鏡片脫膠、葉片出油,50mm f1.8 v1或是同時期的50mm f1.4相對來講比較沒有上述問題

4. f1.8 v1體積也比f1.4來得小巧,銀色鏡頭也很搭這台漂亮的銀黑色機身

5. 額外優點,L39加轉接環又可直上Leica M機(老佳你看看,Leica都不怕人家轉接了,開個RF副廠鏡不甘不脆)

原本擔心36年後重拿旁軸底片機拍起來會不會失敗率很高,但有今年用Leica M11的經驗,看起來這一點倒是多慮了,一捲36張的底片+50mm定焦鏡,反而讓自己可以更謹慎地構圖及選擇想拍的主題,上片、測光、構圖、對焦、拍攝、退片、送洗底片一兩週…整個步調想快也快不了,應該算是快速社會中,另一種slow down的修練吧~

(以下都是Kodak UltraMax 400軟片拍攝)

1,

2. 這張是重曝

3.

4.

5.

6.

7.這張是重曝的結果

8.

9.

10.

11.

以上分享,也希望擁有雄厚豐富資源的老佳振作一點,別老想著靠幾顆高貴沉甸甸鏡頭營利(看看今年業績多差吧~),出一台跟Canon P一樣漂亮簡單好上手的數位機吧~