OASYS wrote:

沒錯~因為jpg的R/G/B只能呈現256色階(0~255),因此即使Raw能紀錄更多色階(例如12bit 4096色階),轉到jpg時也還是不多不少只有256色階。

白話一點解釋,以jpg的灰階為例(這邊假設是線性,但其實jpg已經包含gamma encoding,同時也暫時不考慮jpg的破壞性壓縮):

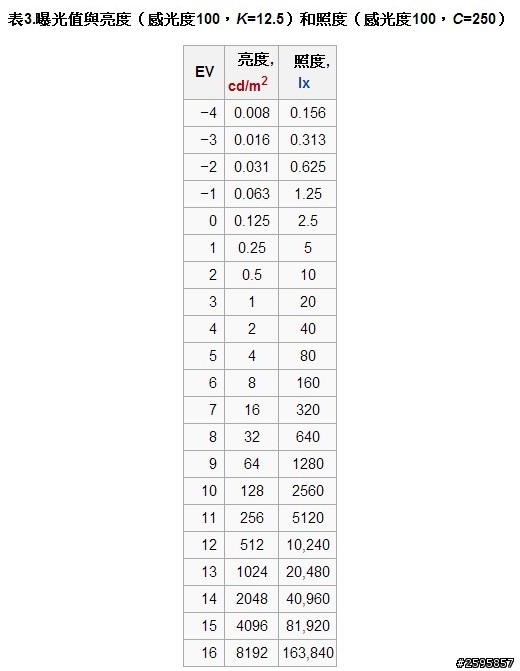

R(255)/G(255)/B(255)是白色,降低一半亮度(-1EV)就是R(127)/G(127)/B(127),再降一半亮度(-2EV),就是R(63)/G(63)/B(63)...以此類推,最多只能到-8EV(0/0/0),這就是jpg動態的最大範圍。

錯誤觀念!!

線性256色階沒有強制規定最亮最暗一定是差256"倍"

任意兩種光強度都可以拆成256階

OASYS wrote:

如果要保留亮部,通常就會犧牲暗部,保留暗部,則容易犧牲亮部,兩者都保留(例如HDR這個容易讓人誤會的名詞),並不代表動態好,只是犧牲中間階調而已

以一般的線性色階來說

亮暗都保留的確會犧牲對比

某些時候會需要這樣的效果

而低動態範圍的相機就缺乏這種能力

HDR其實是一種可以讓三者都保留的方法

低動態範圍的相機只能靠多張合成才能做到

OASYS wrote:

因此感光元件A比感光元件B好,完全不等於照片A比照片B好,因為再大的影像資料最後還是得塞到相對而言規格小很多的檔案格式裡,影像品質其實是取決於拍攝者的測光與採用的後製方式。

感光元件好壞跟作品當然沒有絕對相關

但還是有會有很大的影響

"檔案格式"反而是影響最小的

我覺得現在的數位成相主要的失真是在於"螢幕"

想想看

你在螢幕上看一張日出照片

發現螢幕上顯示的太陽沒有現場的光強

你覺得你缺是"新的檔案格式" 還是"有能力發出強光的螢幕"?