去年我寫了一篇一鏡走天下的鏡頭篇,當時 Panasonic 14-150 這顆鏡頭才剛剛發表,現在 14-150 已經引進台灣,價格上還不曉得,但是看國外的報價大約一千多美元,台灣價格應該相差不遠。一鏡走天下的超高倍數的變焦鏡,一開始引起這風潮的是 Nikon ,AF-S VR 18-200mm F3.5-5.6G ED 剛發表時,一鏡難求的盛況,想要買還得排隊。

在底片相機上,也不乏類似這種高倍變焦的旅遊鏡,焦段大多為 28-300 ,變焦的倍數差不多將近 11 倍,但這種高倍變焦的鏡頭,都是以獨立鏡頭廠推出的為主,在底片相機上,這一類的鏡頭,在望遠端的畫質表現通常不會很好,廣角端的桶狀變型抑制也不是很理想,也許就是這些原因,相機大廠廠幾乎是沒有推出如此高倍變焦的鏡頭,有的話也是很貴,Canon 有推出了一支 EF 28-300mm 3.5-5.6L IS USM 的鏡頭,將近 1.7KG 的塊頭,又大又重,硬要用來當做旅遊鏡也不是說不行,但是就是鏡頭太重了,Nikon 在旅遊鏡上,最高倍變焦的一支鏡頭是 AF 28-200mm F3.5-5.6D,算起來也差不多等於7倍光學變焦。

現在的單眼數位相機,APS 尺寸感光元件的機種,佔了市場的大宗,由於片幅縮小的關係,高倍變焦的鏡頭,變的很好設計,各家廠商幾乎都有推出高倍變焦的鏡頭,11倍光學變焦已經不算什麼了,將近 14倍的光學變焦鏡也出現了 (18-250mm) ,4/3 系統的片幅更小,在 4/3 的系統上,終於也有了這麼一支高倍變焦的旅遊鏡。

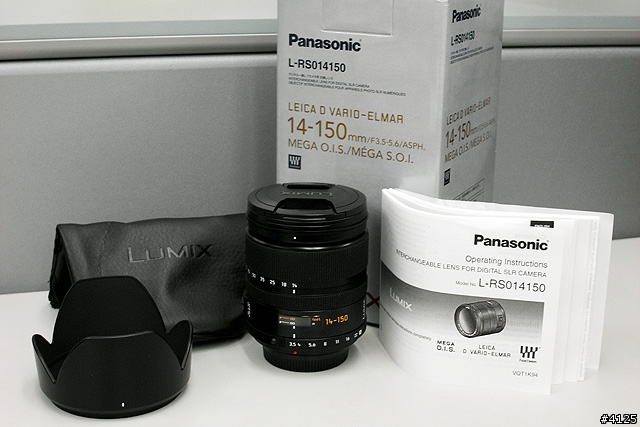

這次跟永準借來了 14-150 鏡頭,應該是同等級鏡頭當中,價格最高的一支,依國外報價,這顆鏡頭在台灣販賣應該會超過 3萬以上,究竟這顆 14-150 的超級旅遊鏡,在價格功能比方面,能否再次的造成一股搶購風潮。

二、從 14-150 的外觀談起

從拿到 14-150 開始,乍看之下超級眼熟,不管是在外觀、大小、重量等等,與我之前所擁有的 Nikon 18-200 差不多。

就連 zoom 到望遠端的長度兩者看起來也差不多,不過 14-150 的前端鏡片組比較輕一點,zoom 到望遠端不會有前端鏡片組被地心引力下墜的感覺。

14-150 這支鏡頭上有光圈環,是的,接在 L10 上,14-150 可以靠鏡頭的光圈環來調整光圈值。

焦距刻度錶從 14mm 開始,分別是 14 、18 、25 、35 、50、70 、100 、150 ,由於 4/3 系統與 135 相機的焦距轉換是 2x ,所以 4/3 系統的 14-150mm 換算成 135 相機的焦距是 28-300mm。

這回要借測 14-150,因為我手邊沒有 4/3 系統的機身,也永準貿易目前沒有單買 L10 機身,所以借來是 L10 + 14-50mm KIT 組,未來會不會有單獨販售的 L10 機身,就要看 Panasonic 了。

也藉由 14-50 的鏡頭外觀,與 14-150 的鏡頭外觀稍為做個比較。

這是 14-50 的鏡頭接在 L10 機身上。

接著換成 14-150 的鏡頭,本篇的測試,將以 14-150 鏡頭為主。

14-150 鏡頭 zoom 到最望遠端。

最近對焦距離 50cm ,與 Nikon 18-200mm 相同。

MEGA O.I.S. 防手震開關,相較於 Nikon 18-200mm ,Panasonic 14-150 控制開關較少。

鏡頭產地是日本製造。

鏡頭後端的接環與機身的接點。

接在 L10 的機身,個人感覺有點頭重機身輕。

14-150 鏡頭的最大外徑,接在 L10 機身上,如果光軸與桌面平行,鏡頭離桌面較近。 (不知這樣說大家能不能瞭解)

三、與 Nikon 18-200 規格及外觀比較

Panasonic 14-150 這顆鏡頭,最容易與 Nikon 18-200 這顆鏡頭來相比較,我們先來研究一下這兩顆鏡頭的規格表吧。

| 鏡頭完整名稱 | LEICA D VARIO-ELMAR 14-150mm/F3.5-5.6 ASPH./MEGA O.I.S. | AF-S DX VR Zoom-Nikkor ED 18-200mm F3.5-5.6G(IF) |

| 鏡片構成 | 11群15枚 (非球面鏡片 4枚、ED 鏡片1枚) | 12群 16枚 (非球面鏡片 3枚、ED 鏡片 2枚) |

| 最大光圈 | F3.5 (廣角端) - F5.6 (望遠端) | F3.5 (廣角端) - F5.6 (望遠端) |

| 最小光圈 | F22 (廣角端) - N/A (望遠端) | F22 (廣角端) - F36 (望遠端) |

| 視角 | 廣角端 (f=14mm):75°- 望遠端 (f=150mm):8.2° | 廣角端 (f=18mm):76°- 望遠端 (f=200mm):8° |

| 焦點距離 | f = 14mm - 150mm(相當於135 相機 28mm - 300mm) | f = 18mm - 200mm(相當於135 相機 27mm - 300mm) |

| 光學防手震 | MEGA O.I.S. (由鏡頭開關,機身切換 MODE1、MODE2、MODE3) | VR (由鏡頭開關及切換 NORMAL 、ACTIVE) |

| 光圈葉片及型式 | 7枚 (虹彩圓形光圈) | 7枚 (圓形光圈) |

| 最短撮影距離 | 50cm | 50cm |

| 濾鏡口徑 | 72mm | 72mm |

| 最大外徑及長度 | 78.5 × 90.4mm | 77 × 96.5mm |

| 重量 | 535g | 560g |

| 日幣定價 | 170,100 | 110,250 |

由這個規格表看來,兩支鏡頭的規格幾乎是一模一樣,換算成 135 相機後的焦距也幾乎相同,無怪乎要測試 14-150mm ,還得請出 Nikon 18-200mm 來 PK 一番才過癮。

這兩顆鏡頭的外觀可以用矮胖與細長來形容,不過也沒那麼的極端。

只是 Panasonic 14-150 與 Nikon 18-200 ,從廣角到最望遠端給我的感覺,18-200 硬是比 14-150 要長一些。

加上了遮光罩之後,兩顆鏡頭看起來就差不多一樣高。

望遠端的高度差距也較小了點,看來 14-150 的遮光罩比較巨大些。

18-200 鏡頭上有多一個全手動與全時手動對焦的開關,14-150 鏡頭上面沒有,另外防手震模式的切換,14-150 是在機身上,18-200 則是在鏡頭上。

18-200 上有塊俗稱的 Nikon 金牌,最近對焦距離一樣是 50cm 。

實際量一下 14-150 的重量,在取下鏡頭前後蓋的狀況下,比起規格表要多 12g 。

加上了鏡頭前後蓋及遮光罩的重量是 608g。

單測量遮光罩的重量是 30g。

18-200 的重量就如同規格表所示的 560g 。

加上鏡頭前後蓋及遮光罩後是 612g 。

單測量遮光罩的重量是 24g。

這些測量說明了幾件事。

1. 14-150 的重量比規格表上要重 12g 。

2. 14-150 的遮光罩確實比 18-200 的遮光罩要巨大些。

3. 兩者的重量其實差異不大。

最後的鏡頭前後蓋比較。

Panasonic 的鏡頭後蓋比較大。

兩顆鏡頭分別接上 D200 及 L10 ,D200 實在比 L10 要巨大許多。

接下來的實拍測試,就是由 D200 及 L10 分別拍攝,在這要先說明一下,由於 D200 與 L10 的片幅不同,構圖比例也不一樣 (3:2 vs 4:3),拍攝時在構圖及機身設定上,盡量採用相同設定,不過在構圖及曝光補償上還是有些不一樣,所以實拍照片僅供參考,不代表這兩支鏡頭的所有表現。

四、各焦段固定位置拍攝範例

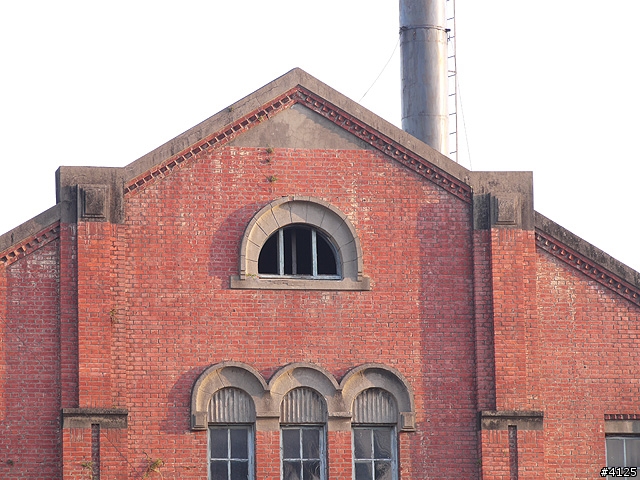

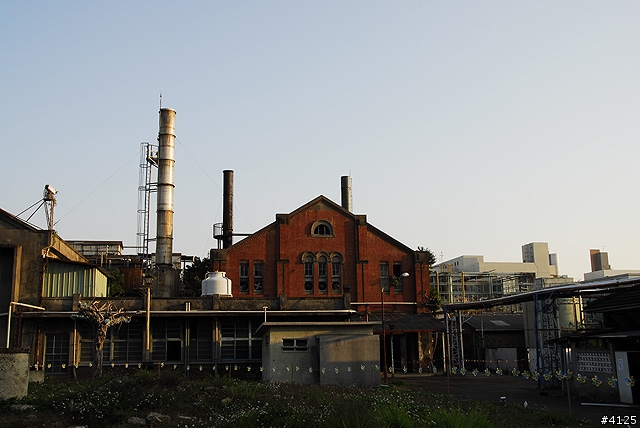

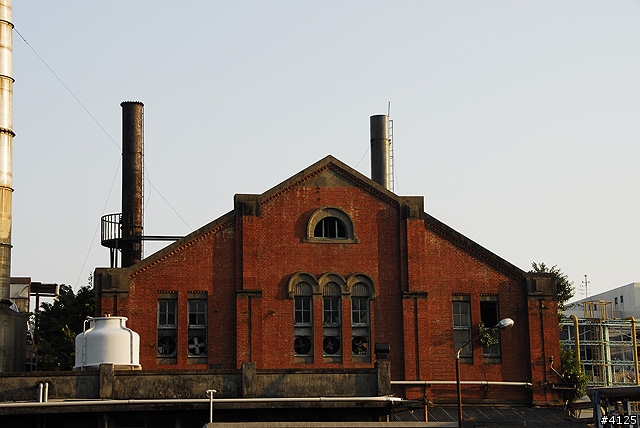

首先上場的實拍範例,是固定同一個位置,將相機架在三腳架上,中央對焦在窗戶上,從廣角一直拍到望遠端,防手震功能均關閉,光圈設定 F11 ,以鏡頭上的焦距刻度各拍一張,14-150 因為焦距的刻度比 18-200 多一個,所以照片分別是 8張及 7張,另外鏡頭變焦到刻度,因為沒有固定,所以有些刻度的照片有點偏差,( ) 內的數字是原本鏡頭上的刻度,嚴格說起來,這樣的比較僅能參考,但也可以看看這顆鏡頭從廣角到望遠的一些表現。

Panasonic 14-150mm

14mm

原圖下載

18mm

原圖下載

24mm (25mm)

原圖下載

33mm (35mm)

原圖下載

47mm (50mm)

原圖下載

69mm (70mm)

原圖下載

94mm (100mm)

原圖下載

150mm

原圖下載

Nikon 18-200

18mm

原圖下載

24mm

原圖下載

35mm

原圖下載

50mm

原圖下載

70mm

原圖下載

130mm (135mm)

原圖下載

200mm

原圖下載

五、14-150 的旅遊拍攝

這兩支鏡頭都是屬於一鏡走天下的實用鏡頭,所以接下來的實拍範例,就如同一般出遊的方式來拍攝,身上背著兩台相機,同樣的景各拍一張,沒有使用腳架,拍攝的時間也有些間隔。

來到台中,大肚山腳下,這個位置在台中港車站以南不遠處,一處很漂亮的山坡及田園景致,來到這 LN 版主順道在這拍攝他那台黑到發亮的新車。

這一片山坡,底下就是海線鐵路,是台灣環島鐵路網當中,拍攝起來有歐洲味道的地方,只可惜海線鐵路的火車班次較少,當火車經過時,都有點來不及拍。

原圖下載

道路另一側的田園,我們到這的時間差不多剛好夕陽西下,天空倒映在田園當中,鏡頭直接對著太陽,14-150 的表現真的不俗。

原圖下載

慢慢的太陽越來越低,光線也變弱了些。

原圖下載

LN 那台黑到發亮的新車,倒映著田園中的夕陽。

原圖下載

當太陽下山後,夜幕低垂。

原圖下載

隔天中午來到銀河鐵道餐廳,拍攝急速行駛的 700T ,這下子 L10 的機身連拍性能,完全的被 D200 給比了下去,沒辦法咩,機身等級不同,不過這一篇的測試跟機身連拍性能無關。

原圖下載

北上及南下的列車各拍一張,D200 與 L10 拍的列車班次也不同,因為 700T 真的很快,沒辦法用同兩台機身拍攝同一班 700T ,不過可以看到一個相似之處,那就是拍到的兩班南下 700T ,車身比北上的要黃 ...... 。

原圖下載

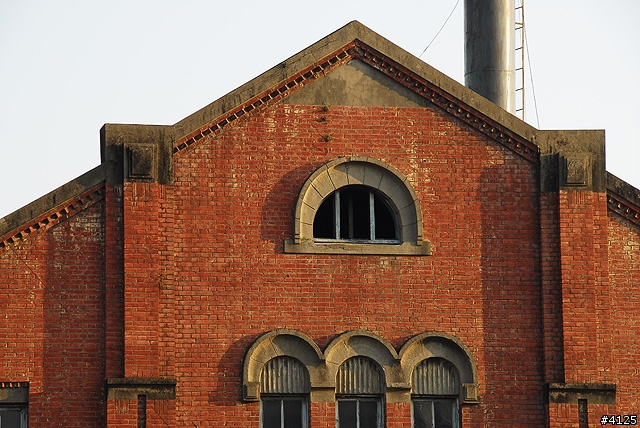

下午來到台中酒廠,這裡真的是人像拍攝聖地,除了來這篇拍了幾張酒廠外,當然也在這裡做了簡單的人像測試。

原圖下載

當天在台中酒廠,不知有幾組人馬同時在酒廠內外拍。

原圖下載

以下這些照片,是差不多同時段,使用 NIKON D200 + AF-S VR 18-200mm F3.5-5.6G ED ,所拍的範例對照,給大家做一些比較。

原圖下載

原圖下載

原圖下載

原圖下載

原圖下載

原圖下載

原圖下載

原圖下載

原圖下載

六、人像拍攝範例

這次的鏡頭測試,商請台中大開劇團的朋友怡靜,來當此鏡頭人像拍攝範例的 Model ,小弟很久沒拍人像了,這幾張人像拍攝範例,被我朋友大肚魚碎碎念,所以大家當作笑話看看就好,如果能給些建議的話,讓小弟在往後的人像拍攝能夠有所改進,小弟銘感五內。

原圖下載

原圖下載

原圖下載

原圖下載

原圖下載

七、總結及番外篇

手中拿到了 L10 及 14-150 ,怡靜也嚷著要玩,所以就讓她拿著相機開始拍了起來,L10 + 14-150 一個女生拿起來,不會太大台。

要自拍的話,LCD 翻轉過來,啟用了人像對焦模式,怎麼拍都清楚,只不過 L10 + 14-150 這樣舉著,還是有點重量的。

開啟 Live View ,看著 LCD 也可以拍攝。

來拍張代言人的照片吧。

這樣拍似乎比較好玩。

4/3 系統有 Olympus 及 Panasonic 兩家,在一鏡走天下的旅遊鏡當中,目前只有 Panasonic 所推出的 14-150 這支鏡頭,Olympus 並沒有同焦段的鏡頭,而 4/3 系統可以共用鏡頭是特色之一,P 家的鏡頭可以接在 O 家機身,O 家鏡頭也可以接上 P 家機身,看看現在 Panasonic 及 Olympus 所推出的鏡頭,種類及焦段幾乎沒有重複,不知這是彼此的默契還是約定。

這支旅遊鏡的規格,與 Nikon 18-200 實在是太像了,最大的差異反而不是在片幅,而是在價格,一支 14-150 約等於 1.5支的 18-200 (以日幣定價計算),Nikon 18-200 剛上市時的搶購盛況,會不會也出現在 Panasonic 14-150 上呢?這個價格會不會讓 4/3 系統的使用者,形成一個購買障礙?就由市場來決定一切吧。