G-Master系列定焦終於來到這裡!從GM這個頂級鏡頭系列推出到現在已經五年的時間,小編跟各位索尼粉絲終於盼到這顆鏡頭的來臨,第一次開箱拿到時實在是難掩心中激動。G-Master系列終於有50mm了!Sony官網甚至首度在鏡頭的頁面裡加入了開發團隊訪談,可見這顆鏡頭對Sony的重要性。本次測試小編認為這顆50mm f/1.2GM在光學的各方面都有優異的表現,但輕巧的攜帶性才是產品的真正亮點,讓我對它愛不釋手。

# Sony 全新 E 接環全片幅鏡頭 FE 50mm F1.2 GM (建議售價: NT$59,980 )

在正式開始介紹之前,我想先說一下關於G-Master系列的50mm之路...

● 特別的產品推出時間

你買的第一顆定焦鏡是什麼焦段呢?就我長時間的觀察來說,一般消費者最常擁有的定焦鏡頭,可能都脫離不了四大焦段:50mm、35mm、85mm或24/28mm。

而一般來說,相機廠商推出鏡頭的順序,通常就會跟消費者的需求有關。這件事情通常在新的接環上會特別明顯。我們在這個世代剛好就可以看的很清楚,Canon與Nikon這兩家老牌相機廠商是如何推出鏡頭的。我想先給各位看看Canon與Nikon是如何規劃他們新的RF與Z接環的定焦鏡頭,然後我特地把50mm用粗體字標出來給各位看:

| Canon RF接環定焦鏡 | 推出時間 |

| 50mm f/1.2 L | 2018/09 |

| 35mm f/1.8 Macro | |

| 85mm f/1.2 L | 2019/08 |

| 85mm f/1.2 L DS | 2019/10 |

| 600mm f/11 | 2020/07 |

| 800mm f/11 | |

| 85mm f/2 | |

| 50mm f/1.8 | 2020/11 |

| Nikon Z接環定焦鏡 | 推出時間 |

| 50mm f/1.8 S | 2018/08 |

| 35mm f/1.8 S | |

| 85mm f/1.8 S | 2019/07 |

| 24mm f/1.8 S | 2019/09 |

| 58mm f/0.95 S Noct | 2020/10 |

| 20mm f/1.8 S | 2020/02 |

| 50mm f/1.2 S | 2020/09 |

但Sony外星人不是這麼想的:

Sony到目前為止有12顆G-Master系列鏡頭,每一顆都可以說是代表現代光學鏡頭的頂尖技術產品,但就相機鏡頭廠商的發表順序來看,這顆50GM的出場順序真的非常奇特。我先列出G-Master系列的全鏡頭推出順序列表給各位看:

| Sony GM定焦鏡頭推出順序 | 發表時間 |

| 85mm f/1.4 GM | 2016/02 |

| 100mm f/2.8 STF GM | 2017/02 |

| 400mm f/2.8 GM | 2018/06 |

| 24mm f/1.4 GM | 2018/09 |

| 135mm f/1.8 GM | 2019/02 |

| 600mm f/4 GM | 2019/06 |

| 35mm f/1.4 GM | 2021/01 |

| 50mm f/1.2 GM | 2021/03 |

但其實GM鏡頭不是一種新的接環,所以Sony用戶其實還有很多E環的50mm定焦鏡可以選擇。在此之前Sony使用者要使用50mm大光圈定焦鏡頭,你還有這些可以挑選:

- 55mm f/1.8 Z (2013)

- 50mm f/1.8 (2016)

- 50mm f/1.4 Z (2016)

- 50mm f/2.8 Macro (2016)

● 外觀介紹

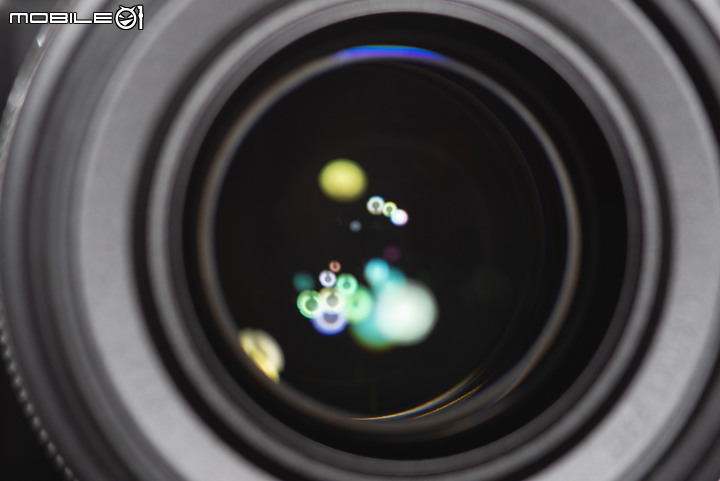

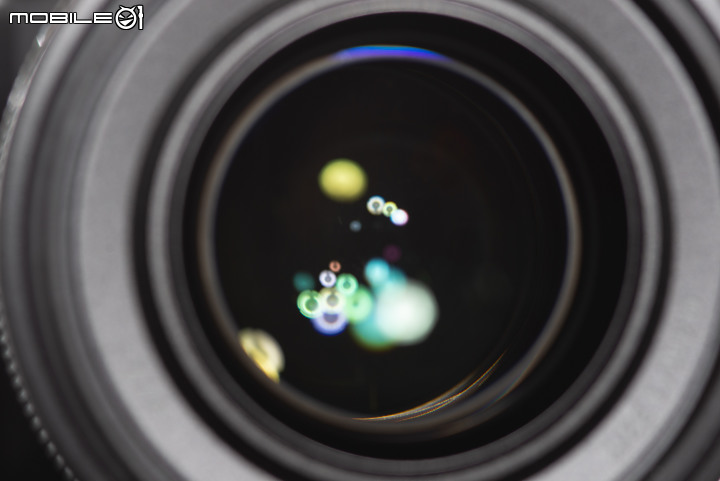

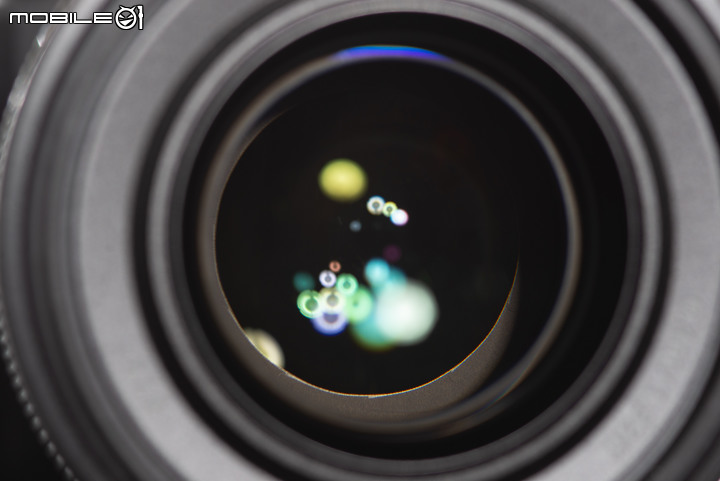

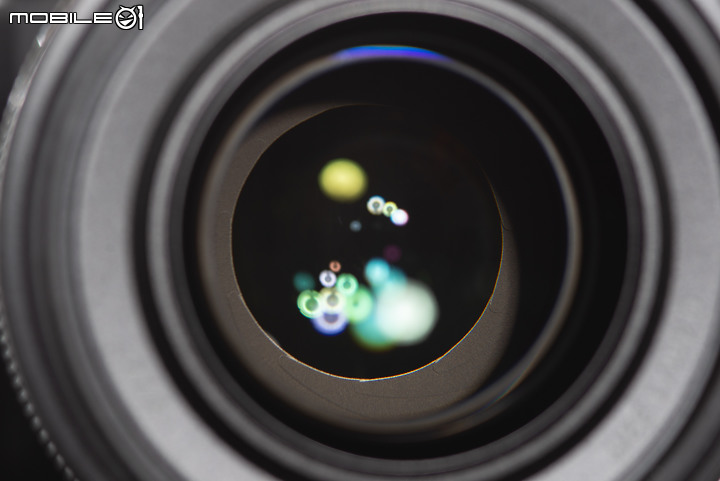

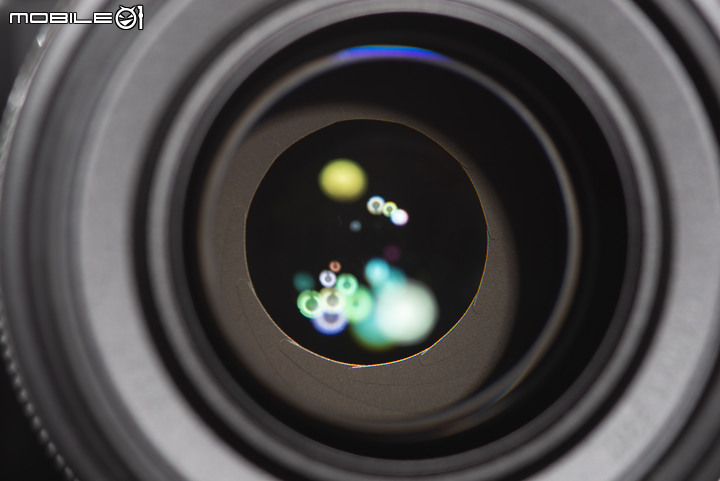

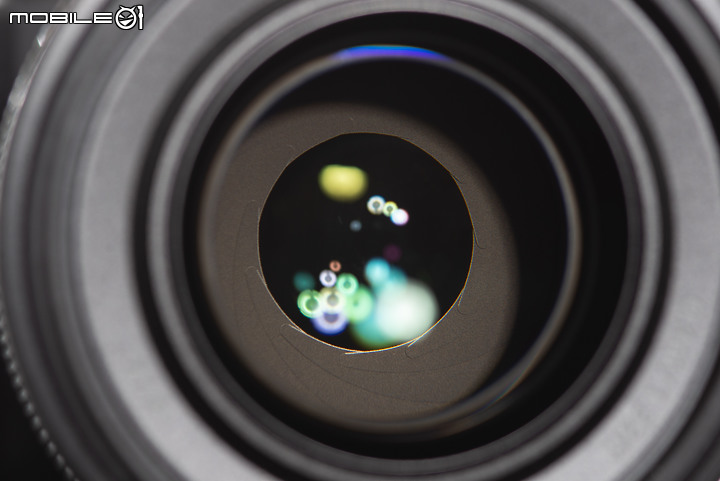

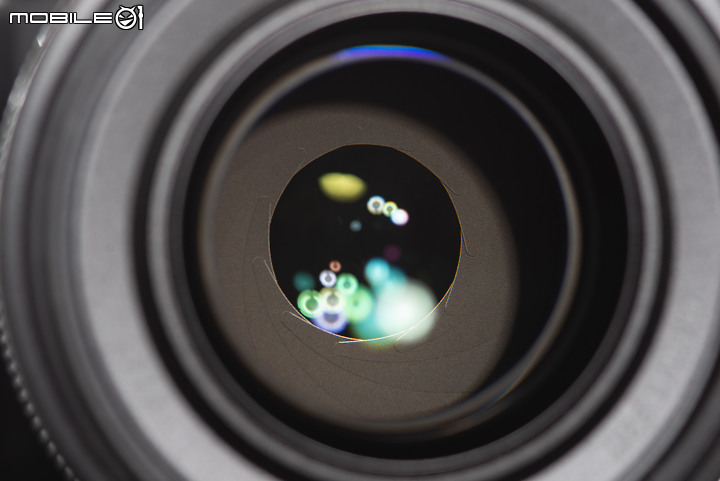

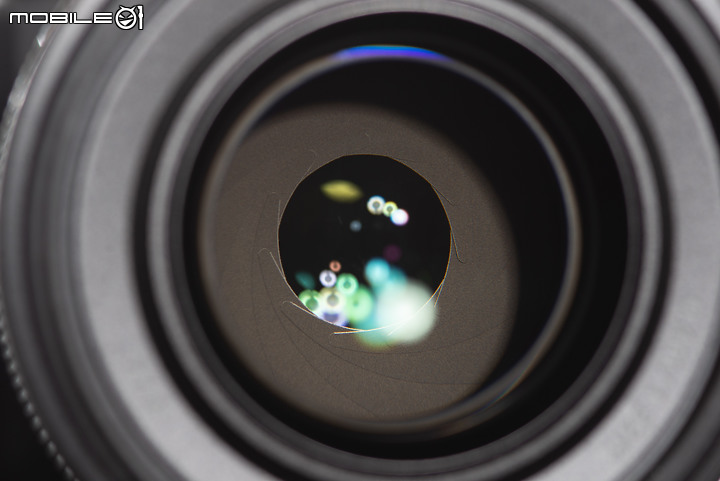

這顆鏡頭在外觀上最大的特色,就是前端鏡片是凹進去的。許多網友喜歡給他一個非常雅緻的名字為「凹玉」。許多人擁有的Sony 55mm f/1.8Z也有這個特色。

f/1.2的鏡頭難免給人前玉非常大的印象,但50GM的前端鏡片直徑僅有48mm,拿在手上很像一顆普通的f/1.4鏡頭。

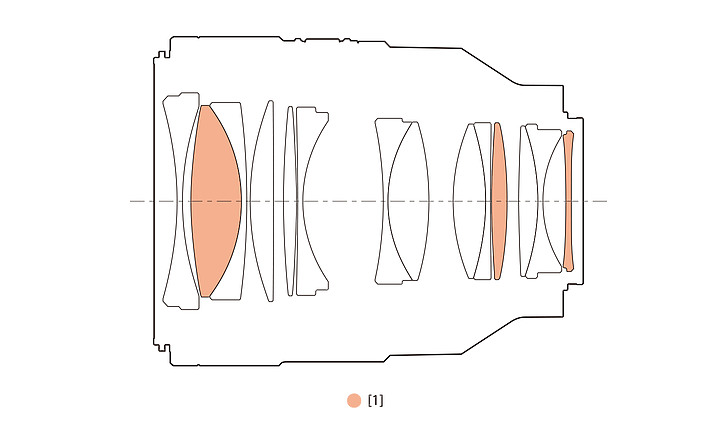

這次50GM大手筆,在一顆鏡頭裡放了3片XA極限非球面鏡片。XA鏡片的研磨精度遠高於普通的非球面鏡片,所以可以減少在散景的光點中產生洋蔥圈圖樣,而XA鏡片目前只也只有出現在G-Master鏡頭系列中,別無分號。

再來,XA鏡片據官方說明指出,鏡頭前面的那片XA鏡片扮演最重要的角色,因為它減少了前方組件所需要的鏡片數量,進而減少了其他鏡片的尺寸與重量,也是因為這片XA鏡片,Sony才有辦法打造出這顆輕量化的50GM。(但老實說我也沒有足夠的資料去驗證他們的說法就是了。)

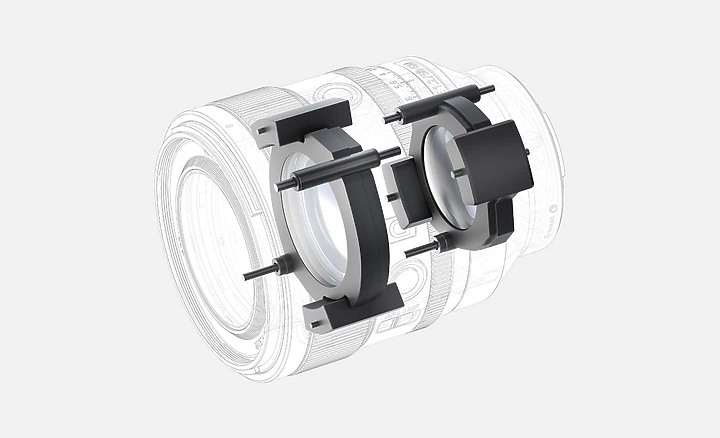

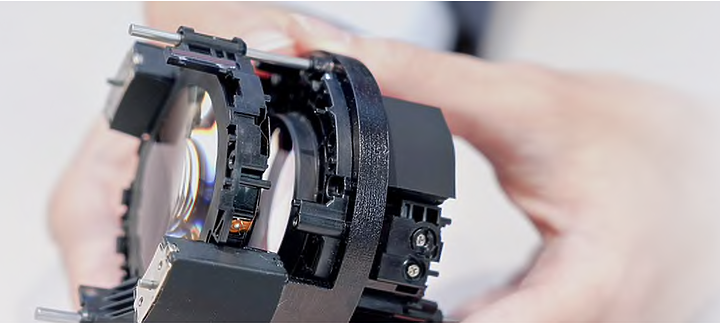

50GM在內部對焦鏡組的部分,Sony一口氣採用了4顆XD Linear,也就是所謂的「極高動力」對焦馬達。

我想說,這有什麼了不起的嗎?135mm f/1.8GM也是前後各兩顆,總共4個XD Linear。而且自從400GM推出之後,G-Master系列就不斷的在放XD Linear馬達到鏡頭裡,從12-24GM到24mm f/1.4這類你可能覺得根本不需要這種高驅動力的鏡頭裡都有這種馬達。

所以50mm f/1.2GM的對焦有什麼特別的?有!

先來告訴各位,為什麼超大光圈鏡頭對焦通常要不是慢,甚至就是無法對焦。通常有兩個原因。第一,鏡頭對焦的時候其實通常不一定是單片鏡片在前後移動,有些時候是兩片或兩片以上在鏡頭裡來來回回。你想想,f/1.2所使用的鏡片就比一般鏡片大了,你要這種馬達在這麼小的空間裡,還要一次驅動好幾片鏡片,速度能有多快?絕對快不了的。

第二,在f/1.2或更大的大光圈下,景深實在太淺,淺到相機無法處理這種超高精度的對焦。50mm f/1.2在最近對焦距離40cm的情況下,景深是0.2公分!你想想看如果是AF-C,相機要怎麼去控制這麼小的範圍?所以過去相機的對焦系統就是只能慢慢去檢查合焦,要麻就乾脆只能用手動的。(目前光圈最大的自動對焦新鏡頭是Fujifilm前陣子推出的56mm f/1.0 R,舊的還有1989年的Canon EF 50mm F1.0L)

所以要做到50mm f/1.2,但同時能又快速又精準的對焦,Sony做了4件事:

- 浮動對焦鏡片結構

- 平衡鏡組重心

- XD線性馬達

- 對焦位置感光元件

▲50mm f/1.2GM的前後浮動式對焦鏡片組

但如果這麼做的話,前後兩片鏡片組分開移動,會讓前後對焦鏡組的重心偏移,鏡組的重心必須要適度的平衡才能夠讓對焦速度最佳化。所以他們在這個前後的鏡組中間再多放了一組不會移動的鏡片(圖中並未顯示)。這樣就可以平衡這整個對焦鏡組的重心,這個好處是能夠提升電力的傳輸效率,還有減少動力的浪費。

圖片來源:Sony

再來,使用XD Linear極高動力線性馬達,而且是一次使用4個的目的,首要當然是為了驅動這f/1.2的超大光圈鏡頭所使用的鏡片。能夠以最有效率,而且最快的速度移動到合焦的位置。

最後,對焦馬達要推鏡片推得動、推得快還不夠,你還要推得準確。f/1.2這麼大的光圈,對於對焦的精度要求遠遠超越過去的任何一個S家的產品,Sony對E接環的鏡頭的基本要求不只要拍照的AF-S可行,連拍影片時不斷改變對焦的AF-C也要能夠符合精準的條件。為了達成這個嚴苛的要求。Sony在這些50GM的馬達上面裝了四個獨立的感光元件,它們能夠接受從相機來的對焦訊號,去跟對焦鏡組的實際位置做確認。確保主體在攝影師需要的時候,都呈現準焦的狀態。

所以光是對焦這件事,Sony就在50mm f/1.2GM這顆鏡頭上下了相當多的功夫,如果你光看規格是看不出來的。

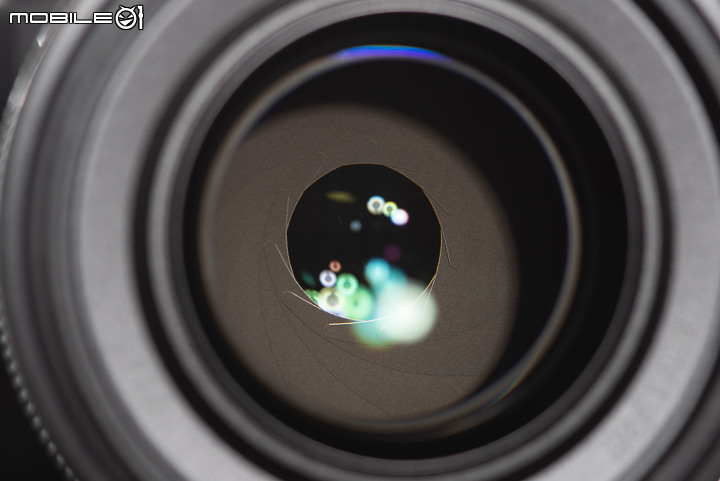

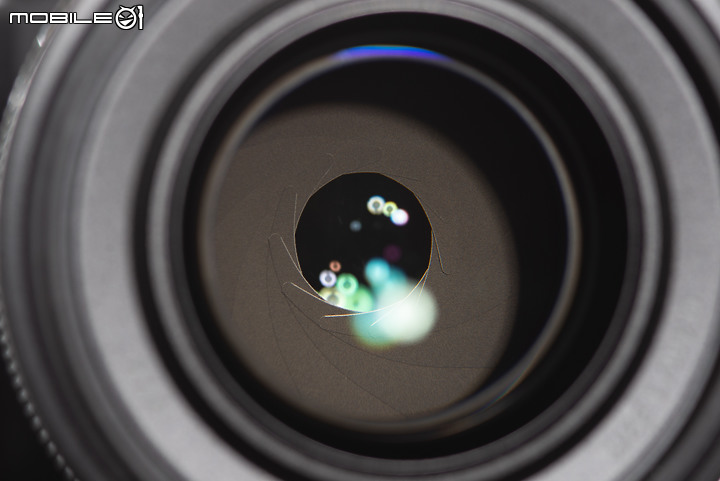

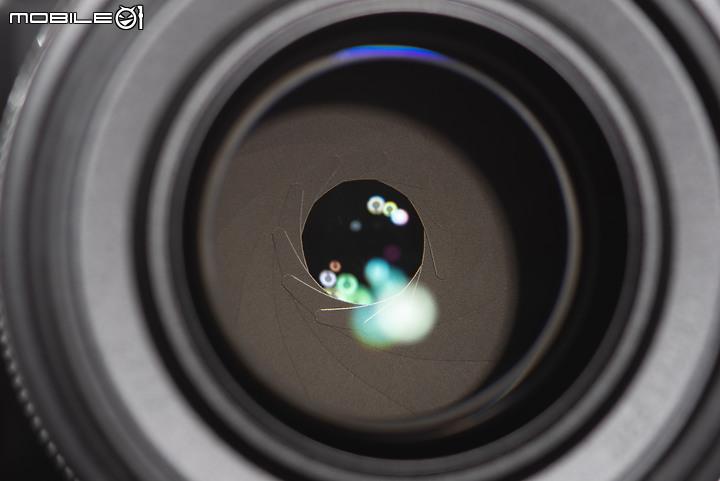

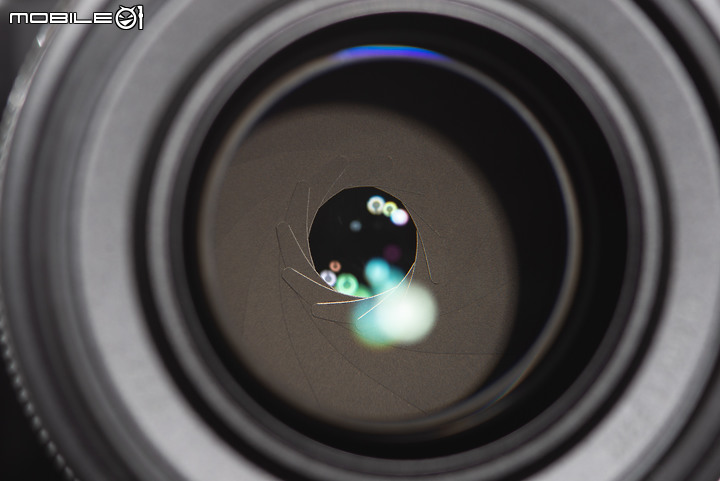

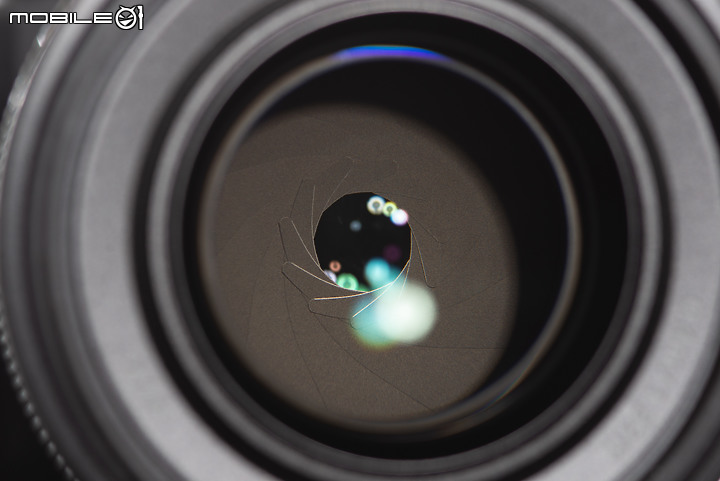

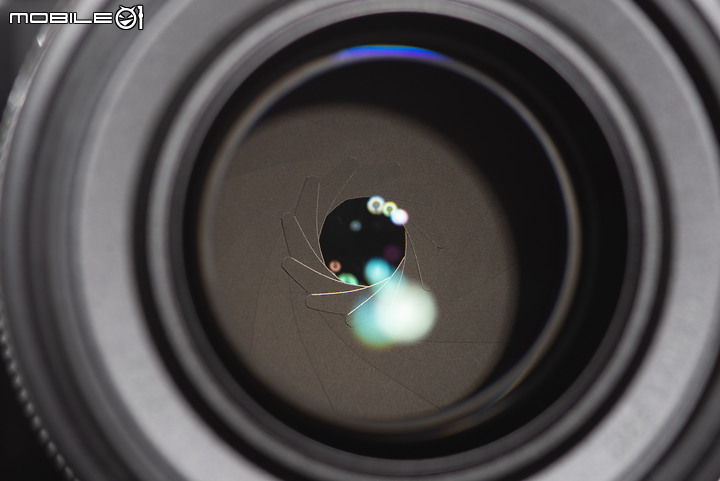

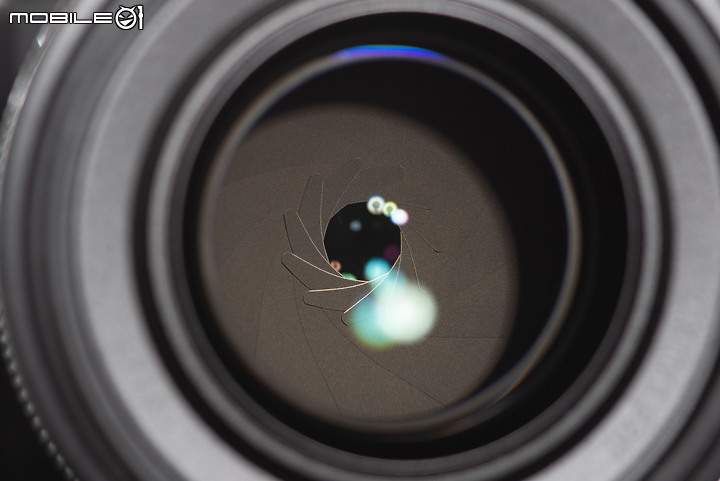

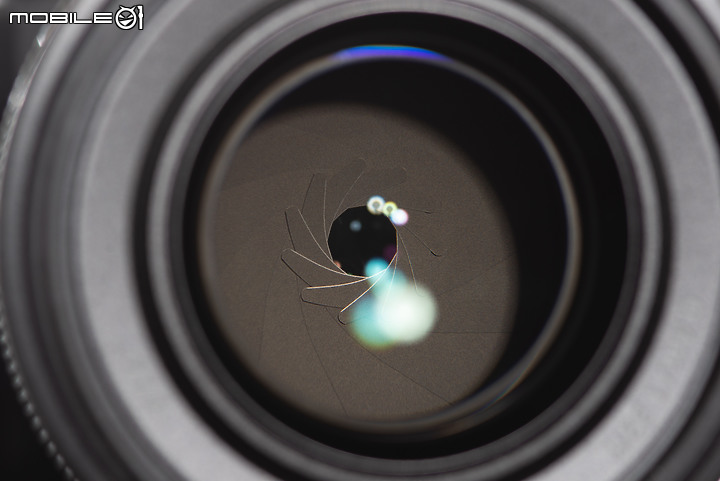

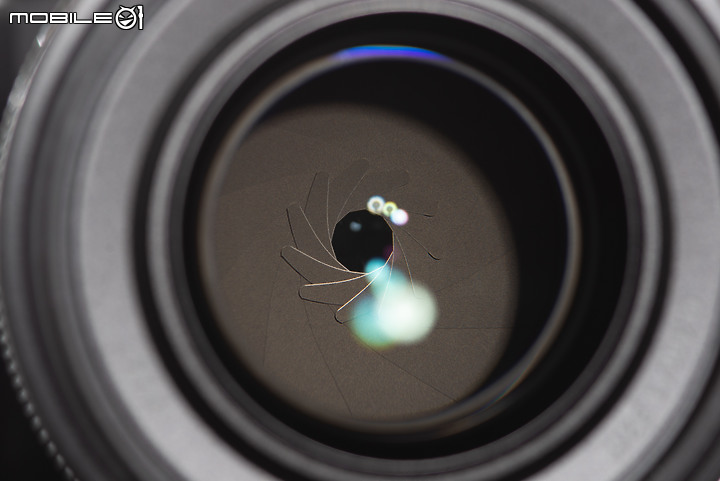

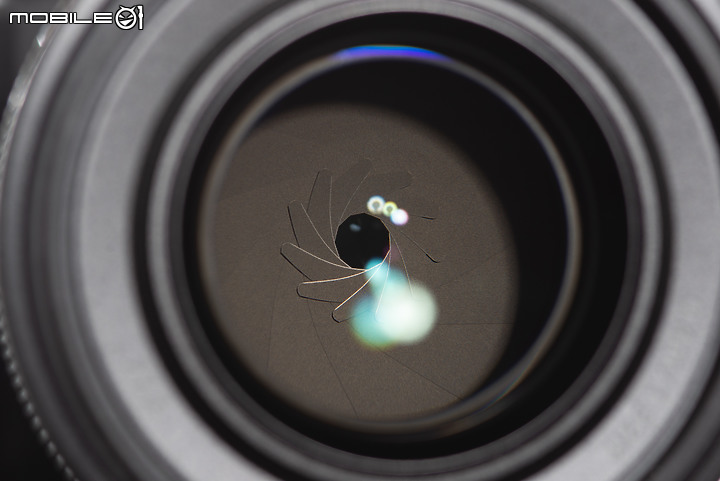

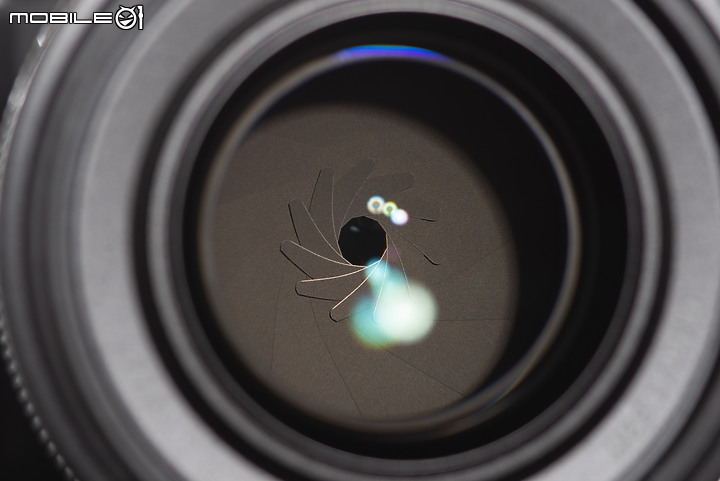

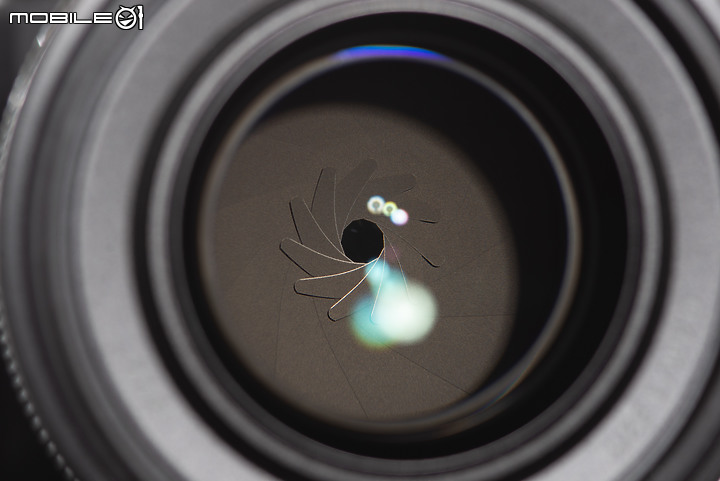

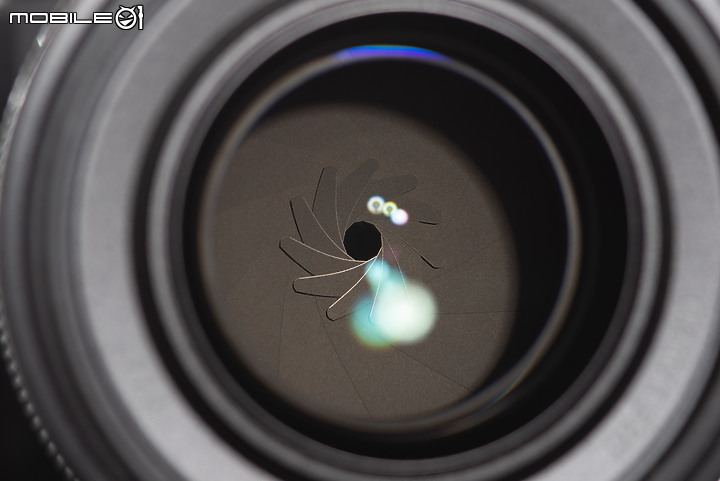

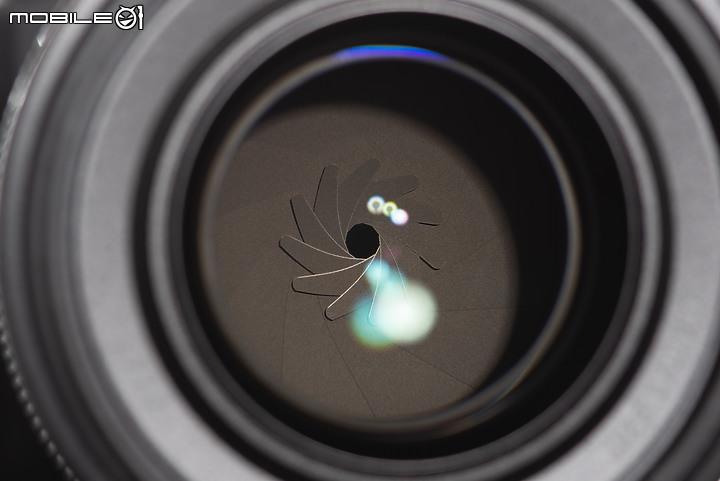

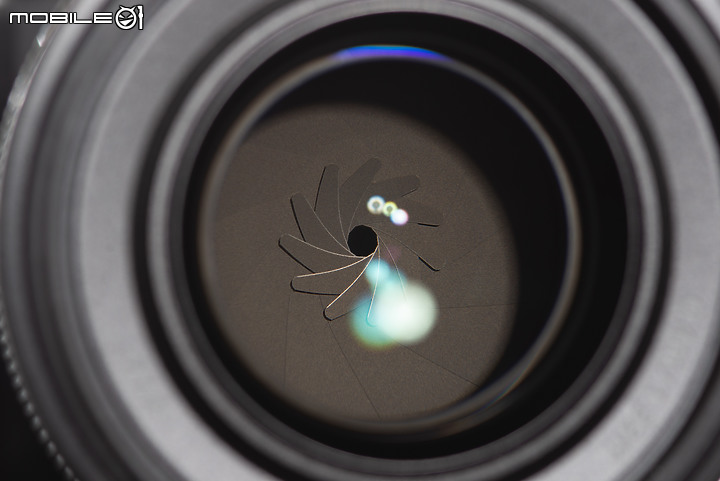

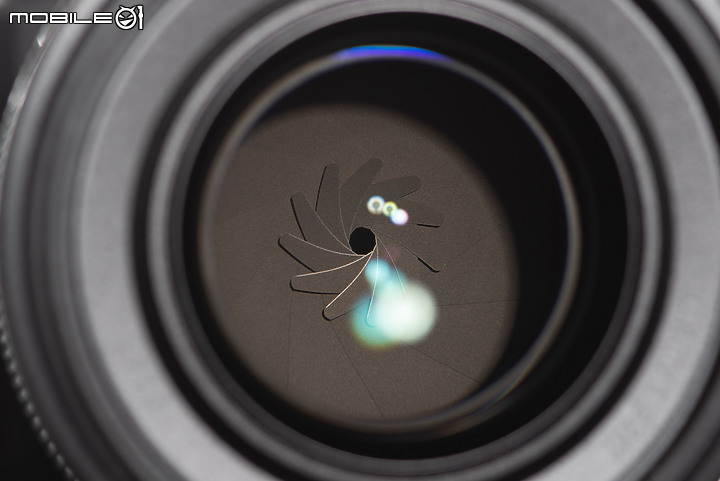

再來是光圈葉片的部分。你一定看過,通常鏡頭在寫規格的時候,會說它是圓形光圈葉片,這代表這顆鏡頭光圈葉片的形狀是弧形的,相對於數十年以前的直線型光圈葉片來說,這種圓型的光圈葉片會更有機會拍出圓形的散景。而這個圓形光圈葉片在現代非常常見,我甚至可以說你是很難在主流廠商裡面看到非圓形光圈葉片的。

不過光圈葉片有弧度,代表這東西所佔的面積會比較大,特別是光圈越大的鏡頭葉片一定越大,以傳統的做法鏡頭的直徑一定沒辦法縮小。所以為了小型化的這個目標,Sony還為此重新設計了刃片的形狀以及驅動元件等等。

另外,修改每片刃片的形狀,可以讓光圈盡可能地維持圓形,在畫面中呈現出來的散景也能夠盡量維持成完美的圓。Sony工程師表示50GM能夠在縮2級光圈的情況下(f/2.5)依然維持圓形入瞳孔,漂亮而滑順的散景也是GM定焦鏡一直在努力追求的目標。

- 1.2

- 1.3

- 1.4

- 1.6

- 1.8

- 2

- 2.2

- 2.5

- 2.8

- 3.2

- 3.5

- 4

- 4.5

- 5

- 5.6

- 6.3

- 7.1

- 8

- 9

- 10

- 11

- 13

- 14

- 16

另外,我發現有一件很特別的事情想跟各位分享。如果你是使用鏡頭上的手動光圈調整,f/1.2的下一格在機身上會顯示f/1.4,但如果你是把鏡頭的光圈環轉到A,並且使用機身轉盤來滾動調整的話,f/1.2的下一格會是f/1.3,再轉一格才是f/1.4。這兩個刻度的差距還不到1/3EV,我其實不太明白為什麼會這樣呈現,不過你看f/1.2到f/1.3對入瞳孔大小的影響幾乎微乎其微就是了。

另外,我發現有一件很特別的事情想跟各位分享。如果你是使用鏡頭上的手動光圈調整,f/1.2的下一格在機身上會顯示f/1.4,但如果你是把鏡頭的光圈環轉到A,並且使用機身轉盤來滾動調整的話,f/1.2的下一格會是f/1.3,再轉一格才是f/1.4。這兩個刻度的差距還不到1/3EV,我其實不太明白為什麼會這樣呈現,不過你看f/1.2到f/1.3對入瞳孔大小的影響幾乎微乎其微就是了。

鏡頭側面有一個Click切換鍵,關閉時可以確保切換光圈時不會有聲音與震動。

鏡頭為泰國製造。

遮光罩內層有植絨毛,減少光線在遮光罩內部亂跑。

這次測試,我們使用剛推出的Sony A1拍攝。

其實我們也想過使用A7RIV,6100萬畫素比較像是能夠壓榨出50mm f/1.2GM的最極限。但其實老實說,1000萬畫素的差異並不大。我覺得只要4000萬畫素以上,應該都可以呈現出現代高階鏡頭的優勢。

最後,這次的產品照拍得真好看(自己講XD)

● 功能介紹

| ● 銳利度 |

- 中央 1.2

- 1.4

- 2

- 2.8

- 4

- 5.6

- 8

- 11

- 16

- 邊角 1.2

- 1.4

- 2

- 2.8

- 4

- 5.6

- 8

- 11

- 16

銳利度一直都不是GM系列要擔心的事,但50GM真的太可怕了。

| ● 對焦速度 |

超大光圈鏡頭的對焦速度不快,通常是因為內部對焦的鏡片較大、重量重,導致對焦速度緩慢。而第二個理由是對焦精度要求很高,因為光圈越大景深就越淺,當對焦距離很近但光圈又很大的時候,景深通常是只有幾個mm在前後移動,所以對於機身的合焦辨識能力要求會非常高。

所以Sony 50mm f/1.2GM的對焦速度如何呢?

一開始我把對焦的距離拉到40公分,也是這顆鏡頭的最近對焦距離,這個位置到無限遠處,通常也就是一顆鏡頭對焦行程最長的地方,對焦時間也會特別長。但50GM卻可以很快就從最近到無限遠。以我的經驗來判斷,就算不限定定焦或變焦鏡頭的標準來看,50GM的對焦速度都可以算是「非常快」的等級。而這樣的速度放到影片後半段,對焦距離約1公尺的情況下,速度的表現會更加優異。

以我實際的使用經驗來說,這顆50GM的對焦速度完全不需要擔心,你可以屏棄過去對超大光圈鏡頭對焦很慢的這個印象。

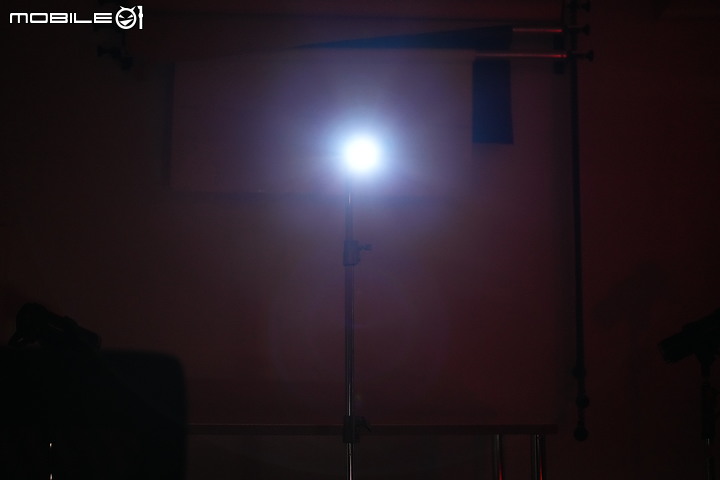

然後這次剛好還有拍到人像,所以順便做個影片的自動對焦。下面兩則影片都是在晚上的低光源環境所拍攝,沒有另外人工補光。

我每次都很好奇,Sony你把錄影的對焦做得這麼強,要叫那些練追焦練了幾年的攝影大助情何以堪?現在每個人都可以拿一台Sony的相機、用f/1.2這麼大的光圈拍攝,還能夠把焦緊緊的鎖在主體的眼睛上。Sony先進的眼部追蹤對焦系統的推出,讓追焦這件在過去需要大量經驗與練習的工作,變成人人都可以做到的基本功能,真的非常了不起。

| ● 紫邊 |

- 已修正 1.2

- 1.4

- 2

- 2.8

- 4

- 5.6

- 8

- 11

- 16

- 未修正 1.2

- 1.4

- 2

- 2.8

- 4

- 5.6

- 8

- 11

- 16

上圖左邊第一排都是f/1.2,格子不夠寬看不到請各位見諒。

從圖片可以看得出來,50GM在光圈開大的時候,不論是開或關閉紫邊抑制都會有紫邊的存在。而紫邊在光圈縮到f/2的時候會明顯的減少。不過也需要注意的是,在我們測試的情況下開啟機身內建紫邊抑制,並不能大幅的減少色散的發生。

如果各位在意紫邊的表現,我依然會建議開啟機身校正,或者是稍微縮光圈。但最有效的,我想還是直接透過電腦軟體的紫邊抑制功能。

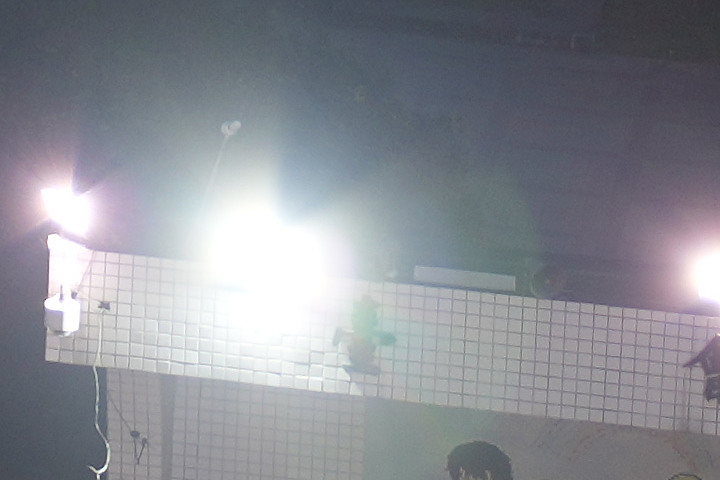

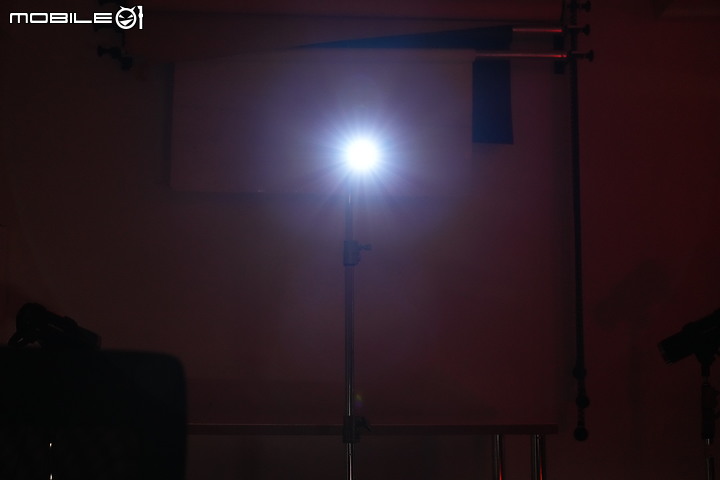

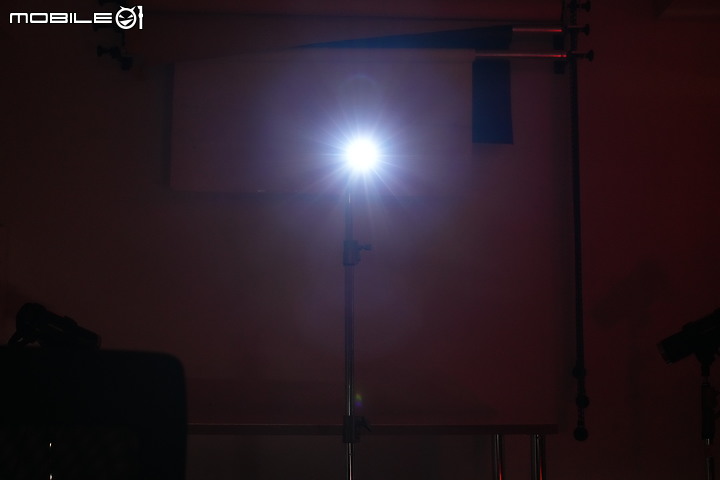

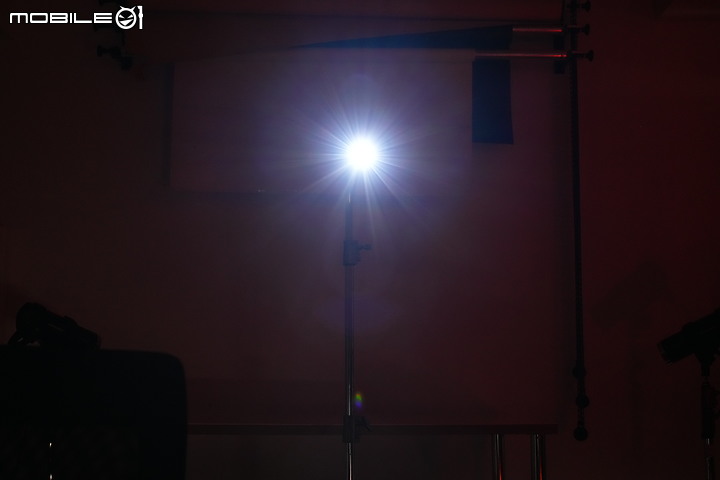

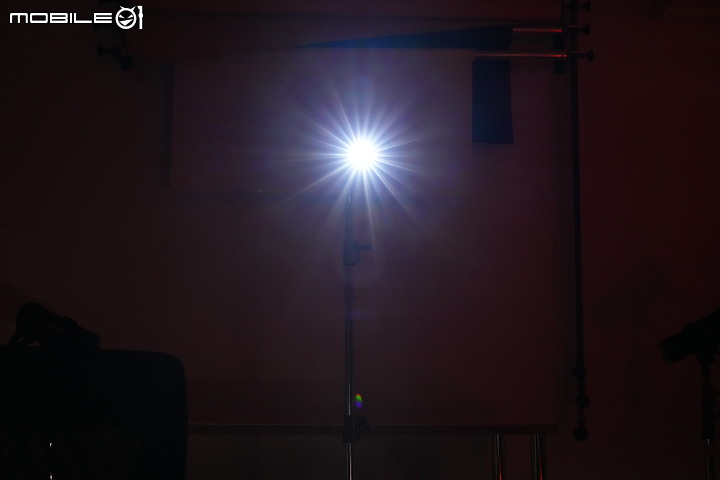

| ● 耀光與鬼影 |

50GM採用了新的Nano ARII鍍膜,可以比一代更有效的消除耀光與鬼影。這個鍍膜技術首先被用在去年推出的12-24mm f/2.8GM中,那時候我們已經看到Nano ARII表現遠勝使用AR一代的12-24mm f/4G。

在50GM的展示中,畫面直接對著太陽的情況下,只有在縮光圈的條件裡有稍微可見的鬼影,光圈稍微開大時就會完全消失。

| ● 邊角失光 |

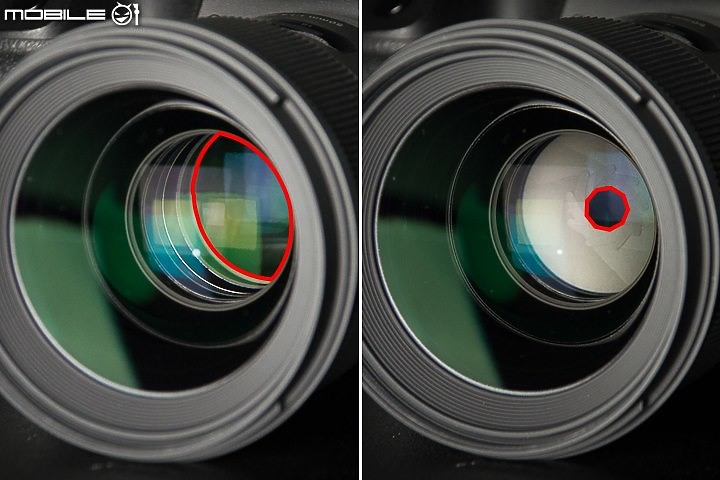

光線進入鏡頭的孔我們稱為入瞳孔。如果你從鏡頭的正面看,入瞳孔一定是一個完整的圓。但如果你像上圖一樣從側面看,那麼入瞳孔就是貓眼型,而這個貓眼型的面積一定比圓形小,面積小的意思就代表同樣時間內進入光線的量會比較少——就是比較暗。

這也就是為什麼畫面邊緣的亮度會比鏡頭中央來得暗的原因。但如果你收光圈,讓這個入瞳孔縮小,導致光線從鏡頭正面或側面進入都不會明顯影響入瞳孔的大小,那麼就可以達到畫面中央與邊緣相同亮度的目的了。這也就是為什麼縮光圈可以減少邊角失光的原因。

- 已修正 1.2

- 1.4

- 2

- 2.8

- 未修正 1.2

- 1.4

- 2

- 2.8

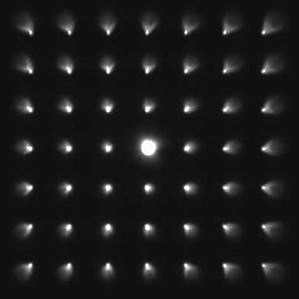

| ● 口徑蝕 |

先看上圖左,各位想像一下自己是一大片光線,當你要從這個方向進入鏡頭時,你最終會是什麼形狀的呢?我想絕對不是圓形的吧~從這個方向進入鏡頭的是呈現貓眼形。但如果是像上圖右,把鏡頭縮了光圈,那麼成像的光線就不會呈現貓眼形,而是會受到光圈葉片的限制成為多邊形了(因光圈葉片而異)。從上面來看,光圈越大口徑蝕就會越明顯,光圈越小則越不容易看出來。原因是光圈的口徑越大時,從鏡頭四面八方來的光線全都穿過光圈,所以就連那些從側面來、變成貓眼形的光線也毫無保留的進入了,所以也就成像在畫面的四周;但當光圈一縮小的時候,原本從鏡頭側面進來的光線被光圈葉片的外圍擋住了,只有從鏡頭中間的光線能夠通過,自然不容易看不到貓眼形的散景。

先看上圖左,各位想像一下自己是一大片光線,當你要從這個方向進入鏡頭時,你最終會是什麼形狀的呢?我想絕對不是圓形的吧~從這個方向進入鏡頭的是呈現貓眼形。但如果是像上圖右,把鏡頭縮了光圈,那麼成像的光線就不會呈現貓眼形,而是會受到光圈葉片的限制成為多邊形了(因光圈葉片而異)。從上面來看,光圈越大口徑蝕就會越明顯,光圈越小則越不容易看出來。原因是光圈的口徑越大時,從鏡頭四面八方來的光線全都穿過光圈,所以就連那些從側面來、變成貓眼形的光線也毫無保留的進入了,所以也就成像在畫面的四周;但當光圈一縮小的時候,原本從鏡頭側面進來的光線被光圈葉片的外圍擋住了,只有從鏡頭中間的光線能夠通過,自然不容易看不到貓眼形的散景。我們來看看50GM的口徑蝕表現:

- 1.2

- 1.4

- 2

- 2.8

- 1.2

- 1.4

- 2

- 2.8

這次我也拍了一個影片來測試口徑蝕的連續運作,或許可以讓動態攝影師做個參考:

其實平常哪會沒事這樣拍口徑蝕啊?我們來看看實際的拍攝畫面:

ILCE-1 50mm ISO320 f/1.2 1/500s

整體來說,50GM的散景二線性(散景光點外圈比內圈亮)也相對不明顯,應該是不需要擔心得議題。

| ● 變形 |

- 校正後

- 校正前

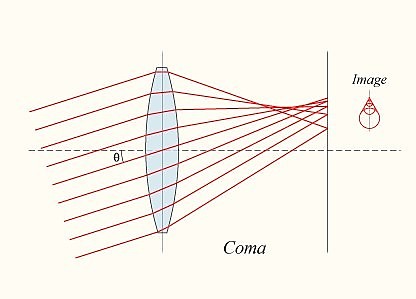

| ● 彗星像差 |

彗星像差是光線在中心軸外面的光線射入鏡片後,無法在同一個點上匯聚的現象,如上左圖,鏡頭左邊過來的光線無法在右邊的感光元件上匯集成一點,越偏離鏡頭中心軸的光線偏離的會越嚴重。最後就成了右邊的畫面,畫面最中心的光點維持點狀,但只要越偏離中心,點光源散開的程度就越明顯。由於散的方式通常如上右圖所示,看起來有點像是彗星,所以又稱為彗星像差。通常這種現象會在大光圈的時候出現。所以等一下我們僅比較光圈全開的部分。

通常我們不太會測試彗星相差,只有在光圈大於或等於f/1.4的鏡頭時才會測試,因為這種現象好發於超大光圈鏡頭,如果是f/2.8或f/2之類的鏡頭其實是很難看出來彗星相差的。

小編這裡舉三個例子:

- 1

- 2

- 3

我們把邊緣的光源做1:1裁切來看看:

- 1

- 2

- 3

三張照片都是f/1.2光圈全開,在畫面的邊緣依然有微量的彗星相差,但老實說,這樣的程度非常輕微,已經是努力放大來看也很難發現的等級,我們認為這顆鏡頭不需要擔心光圈全開時慧星象差的問題。

| ● 星芒 |

- 1.2

- 1.4

- 2

- 2.8

- 4

- 5.6

- 8

- 11

- 16

| ● 呼吸現象 |

但對於拍攝影片的人來說,呼吸效應就是個該注意到的問題,因為對焦位置改變經常被用來導引觀眾的觀看位置,或者是帶領觀眾的情緒。但對焦時若畫面放大或縮小,就等於改變了構圖,會非常容易看得出來,也有可能會影響導演敘事的方式。所以標榜自己是電影用的鏡頭通常都會對呼吸效應修正。

但小編認為,有呼吸效應並不代表不適合拍影片,只是通常拍影片用的鏡頭會對此修正而已。有相當多的影片畫面中有呼吸效應,但它依然是非常棒的作品。

以50mm f/1.2GM的表現來看,這顆鏡頭有明顯的呼吸效應。我們是用f/16的光圈下去測的,所以看起來會特別明顯,如果各位把光圈開大自然呼吸效應自然就被模糊而淡化掉了。我認為如果各位開f/1.2光圈下去拍是感覺不太出來的,但跟過去我們在相同環境下測試的鏡頭比較,50GM的確是會有明顯的呼吸效應,要請各位攝影留意。

● 使用心得與建議

現在是最適合使用超大光圈鏡頭的時代

使用無反相機的時候,可以直接的解決過去在數位單眼時遇到的問題。過去數位單眼的對焦精度會跟光圈大小有直接的關連,而且對焦點的位置對於對焦精度的影響更大,在大光圈時尤其明顯。在使用這種超大光圈鏡頭時,DSLR邊緣的對焦點對焦成功率很低,所以通常要採取先對焦再構圖的做法,才能比較有機會準焦。

但無反相機的對焦點是直接做在感光元件上,光線不會受到反光鏡的強度消減,能夠保持整個畫面都有相似的對焦精度,畫面邊緣也不容易因為光源不足產生無法對焦的情況。超大光圈鏡頭是五、六十年前就有的產物,但現在這個無反相機時代,是超大光圈鏡頭最好用的世代。

對焦速度無須擔心

攝影:Danny Hsu

通常光圈大於f/1.4的鏡頭,我們不免俗的通常會有一個刻板印象,就是對焦速度不盡理想,這非常合理也非常正常,因為大光圈意味著需要使用更大的鏡片,而大的鏡片必然會讓對焦馬達造成負擔,所以如果這顆50mm f/1.2GM對焦慢,我也會認為完全合理。

但既然Sony可以把400GM跟600GM那麼大的鏡片推到超快,那自然50mm f/1.2也沒有慢的道理。Sony開發了全新的XD Linear極高動力對焦馬達,所以我可以很自然的在拍人的時候,全時使用我習慣的對焦方式、對焦區域,我不需要因為這個f/1.2的超大光圈改變任何過去的使用習慣。

體積與重量才是亮點

| 濾鏡口徑 | 體積 | 重量 | |

| Canon RF 50mm f/1.2 L | 77mm | 9 x10.8mm | 950g |

| Canon EF 50mm f/1.2 L | 72mm | 6.4 x 8.9mm | 580g |

| Nikon Z 50mm f/1.2 S | 82mm | 9 x 15cm | 1,090g |

| Sony 50mm f/1.2 GM | 72mm | 8.7 x 10.8cm | 778g |

| Sony 50mm f/1.4Z | 72mm | 8.4 x 10.8cm | 778g |

G-Master系列注重的一直都有兩件事,第一是銳利度,第二是柔順的散景。至於重量與體積Sony過去的規劃來看似乎不是他們太在乎的事,這是我大約在2019年以前的觀點。但是當GM系列來到24-100mm這個範圍內的定焦鏡時,我們好像看到了一些端倪,例如24mm f/1.4GM重445g,以24mm鏡頭的標準來看好像還好;但前些陣子推出的35mm f/1.4GM只有524g,這就是很明顯的在告訴你他們的目標是輕量化;而50mm f/1.2GM的778g更是証實了這一點。

拿著這顆50mm f/1.2,感覺起來實在不像是f/1.2的鏡頭,反倒你會覺得有點像是一個35mm f/1.4或者是50mm f/1.4;再來,雖然濾鏡口徑是72mm,但小編自己用尺量其實前玉直徑只有48mm,如果你說它是f/1.4或f/1.8我也是會信的,不論從重量或從外觀上來說,你都會有點難把f/1.2與手上的這顆鏡頭做連結。

實際使用的時候,我是真的會完全忘記正在拿著一顆f/1.2的鏡頭在拍照,它重量不能說很輕,但絕對不是過去你對f/1.2鏡頭那種拿起來拍照時頭重腳輕的印象。搭配A7/A9/A1系列相機整體的配重會很勻稱,手感會相當好。

投注高度熱情與技術之作

這顆50mm f/1.2GM要考慮的從來都不是品質好不好的問題,問題是為什麼這麼晚推出?我自己也好想要一顆這麼輕鬆的f/1.2鏡頭。因為它徹底擺脫了過去我對f/1.2鏡頭的使用印象,它極為可靠而且帶起來相對輕鬆許多。小編相信這顆鏡頭將會是未來人像鏡的熱門人選,不僅專業攝影師會喜歡它的表現,攝影愛好者也會深深被它的輕巧所吸引,我們會非常推薦這顆50mm f/1.2GM給大家。請各位有機會,務必試看看這顆Sony費盡心思所打造到50mm f/1.2GM,相信各位可以感受到Sony工程師在其中所灌注的熱情。

● 實拍照片

ILCE-1 50mm ISO100 f/1.2 1/125s

ILCE-1 50mm ISO100 f/1.2 1/200s

ILCE-1 50mm ISO320 f/1.2 1/1000s

ILCE-1 50mm ISO800 f/1.2 1/1000s

ILCE-1 50mm ISO320 f/1.2 1/500s

ILCE-1 50mm ISO400 f/1.2 1/500s

ILCE-1 50mm ISO400 f/1.2 1/500s

f/1.2除了能夠表現散景之外,其實進光量才是它的主力優勢,所以這次我們拍了不少夜間的人像照片。晚上不管多暗,f/1.2開下去,ISO都可以在可用範圍之內,不需要擔心感光度爆炸。

ILCE-1 50mm ISO8000 f/1.2 1/125s

ILCE-1 50mm ISO1000 f/1.2 1/80s

ILCE-1 50mm ISO4000 f/1.2 1/125s

ILCE-1 50mm ISO10000 f/2.0 1/100s

ILCE-1 50mm ISO1000 f/1.2 1/100s

ILCE-1 50mm ISO2500 f/1.2 1/100s

ILCE-1 50mm ISO2000 f/1.2 1/100s

ILCE-1 50mm ISO10000 f/1.2 1/100s

ILCE-1 50mm ISO800 f/1.2 1/80s

ILCE-1 50mm ISO800 f/1.2 1/100s

ILCE-1 50mm ISO200 f/1.2 1/30s

當超大光圈加上近拍的時候,景深會淺到主體根本無法一眼看清楚,相對來說也非常夢幻。

ILCE-1 50mm ISO6400 f/1.2 1/60s

ILCE-1 50mm ISO6400 f/1.2 1/60s

ILCE-1 50mm ISO6400 f/1.2 1/125s

ILCE-1 50mm ISO125 f/1.2 1/160s

ILCE-1 50mm ISO100 f/1.2 1/250s

ILCE-1 50mm ISO100 f/1.2 1/3200s

ILCE-1 50mm ISO100 f/1.2 1/800s

ILCE-1 50mm ISO100 f/1.2 1/1000s

ILCE-1 50mm ISO100 f/5.6 1/80s

ILCE-1 50mm ISO100 f/1.2 1/16000s

ILCE-1 50mm ISO100 f/1.2 1/400s

ILCE-1 50mm ISO200 f/1.2 1/12800s

ILCE-1 50mm ISO160 f/1.2 1/8000s

ILCE-1 50mm ISO100 f/1.2 1/8000s

ILCE-1 50mm ISO800 f/1.2 1/200s

ILCE-1 50mm ISO640 f/1.2 1/200s

ILCE-1 50mm ISO100 f/1.2 1/200s

ILCE-1 50mm ISO320 f/1.2 1/500s

ILCE-1 50mm ISO800 f/1.2 1/500s

ILCE-1 50mm ISO320 f/1.2 1/500s

ILCE-1 50mm ISO400 f/1.2 1/500s

ILCE-1 50mm ISO1000 f/1.2 1/500s

ILCE-1 50mm ISO1600 f/4.0 1/500s

ILCE-1 50mm ISO320 f/1.2 1/500s

ILCE-1 50mm ISO640 f/1.2 1/500s

ILCE-1 50mm ISO400 f/1.2 1/500s

ILCE-1 50mm ISO6400 f/4.0 1/500s

拍攝時我有發現,有些時後我的光圈不是f/1.2,而是會變成f/4。那是因為如果你原本是把鏡頭上的光圈環轉到自動(A),並且使用機身滾輪把光圈調整到f/1.2(或其他任何光圈值)的情況下,當你不小心動到光圈環,把它從A轉到f/16,再轉回A之後,光圈會自動被設定為f/4。

它並不會記得你原本是用滾輪設定為f/1.2,它會直接跳到f/4,就好像是這顆鏡頭的預設值一樣。請各位特別注意。

ILCE-1 50mm ISO640 f/1.2 1/500s

ILCE-1 50mm ISO400 f/1.2 1/500s

ILCE-1 50mm ISO320 f/1.2 1/500s

----------------------------------------------特別感謝----------------------------------------------

GQ - Suit Walk 2021

人像拍攝協助:Jim, Bryan, Martin

首圖拍攝協助:Sharon, Leon

最後,感謝在電腦手機前面看這篇文章的你,你們一直是讓我在評測時不斷進步、精益求精的動力,謝謝各位長久以來的支持